bensächlichen Bilde hier oft ganze Entwick-

lungsreihen unserer „Brückeleute“ angeschla-

gen und — aufrichtig gestanden — schon

ausgewertet sind. Oder, daß dieses Schaffen

durch alle Entwicklungsphasen — oder sind

es nur Stimmungsphasen — unserer letzten

„3o Jahre Europa" hindurchgegangen ist —,

daß es aber alle überragt, überwuchtet, daß es

nie und nirgends in ihnen aufgeht, sei’s Sym-

bolismus, Neuromantik, Jugendstil, Expressio-

nismus und was nachher kommt. Da ist im-

mer ein Irrationales, das mit dem Rationalen

nie diese Schwebe eingeht, die letzten Endes

doch alle diese „Stilverfestigungen" der letz-

ten Zeit ausmacht. Der Historiker, der etwas

Psychologe ist, verfolgt, wie sich die Ängste

des Introvertierten zu lösen beginnen, wie sie

sich zu positiven Figuren festigen im warm

umschließenden Raum. (Vgl. Hartlaubs auf-

schlußreiche Einleitung zum Katalog der Aus-

stellung.) Zwar — man sieht, wie Urängste

immer wieder auftauchen, immer von neuem

um die Schauder von Liebe und Tod, von

Eifersucht und Mord, von Lockung zum Un-

tergang und vom Rausche kreisen. Trotzdem

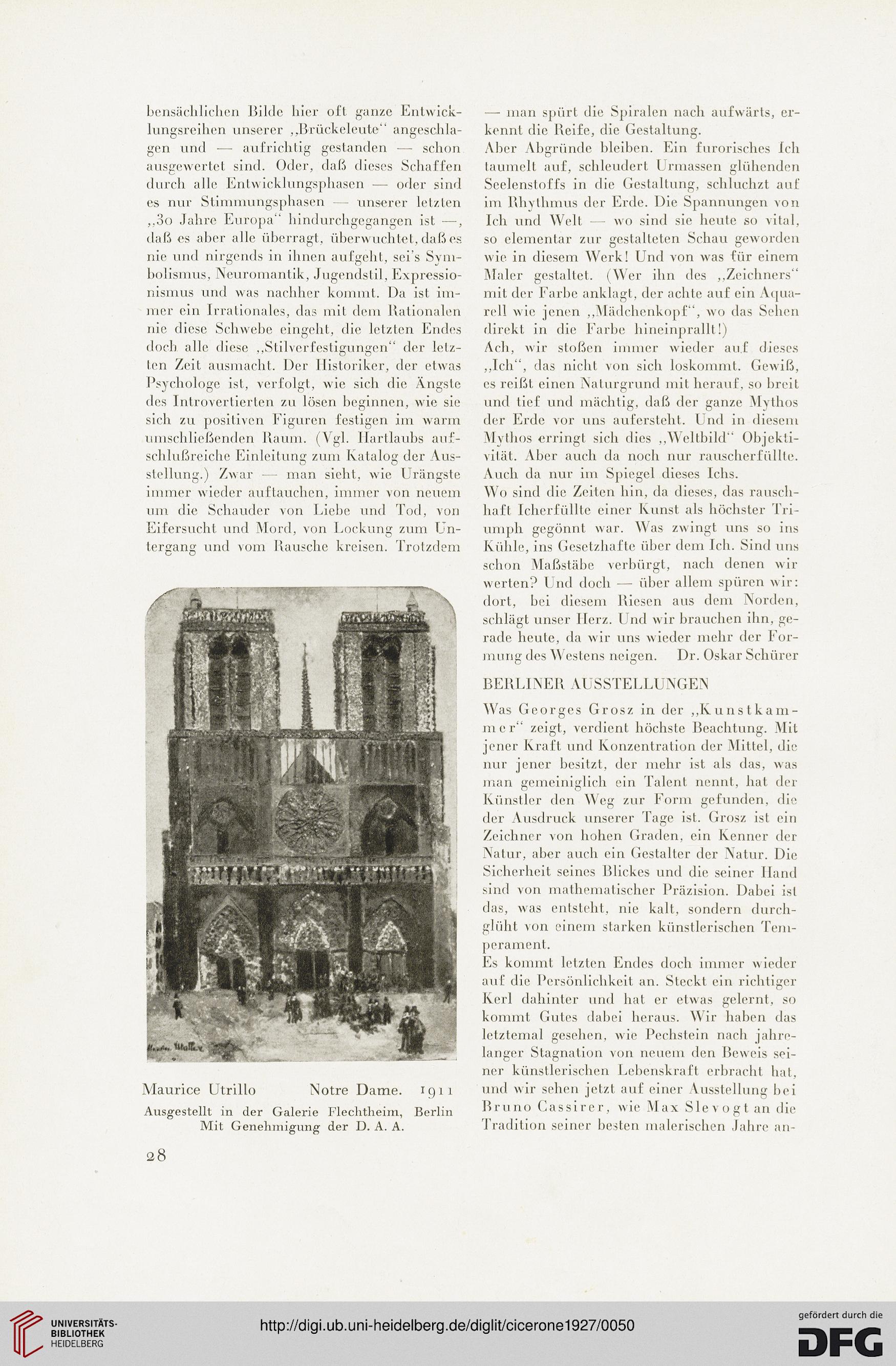

Maurice Utrillo Notre Dame. 1911

Ausgestellt in der Galerie Flechtheim, Berlin

Mit Genehmigung der D. A. A.

— man spürt die Spiralen nach aufwärts, er-

kennt die Reife, die Gestaltung.

Aber Abgründe bleiben. Ein furorisches Ich

taumelt auf, schleudert Urmassen glühenden

Seelenstoffs in die Gestaltung, schluchzt auf

im Rhythmus der Erde. Die Spannungen von

Ich und Welt — wo sind sie heute so vital,

so elementar zur gestalteten Schau geworden

wie in diesem Work! Und von was für einem

Maler gestaltet. (Wer ihn des „Zeichners“

mit der Farbe anklagt, der achte auf ein Aqua-

rell wie jenen „Mädchenkopf“, wo das Sehen

direkt in die Farbe hineinprallt!)

Ach, wir stoßen immer wieder auf dieses

„Ich“, das nicht von sich loskommt. Gewiß,

cs reißt einen Naturgrund mit herauf, so breit

und tief und mächtig, daß der ganze Mythos

der Erde vor uns aufersteht. Und in diesem

Mythos erringt sich dies „Weltbild“ Objekti-

vität. Aber auch da noch nur rauscherfüllte.

Auch da nur im Spiegel dieses Ichs.

Wo sind die Zeiten hin, da dieses, das rausch-

haft Icherfüllte einer Kunst als höchster Tri-

umph gegönnt war. Was zwingt uns so ins

Kühle, ins Gesetzhafte über dem Ich. Sind uns

schon Maßstäbe verbürgt, nach denen wir

werten? Und doch — über allem spüren wir:

dort, bei diesem Riesen aus dem Norden,

schlägt unser Herz. Und wir brauchen ihn, ge-

rade heute, da wir uns wieder mehr der For-

mung des Westens neigen. Dr. Oskar Schürer

BERLINER AUSSTELLUNGEN

Was Georges Grosz in der „Kunstkam-

mer“ zeigt, verdient höchste Beachtung. Mit

jener Kraft und Konzentration der Mittel, die

nur jener besitzt, der mehr ist als das, was

man gemeiniglich ein Talent nennt, hat der

Künstler den Weg zur Form gefunden, die

der Ausdruck unserer Tage ist. Grosz ist ein

Zeichner von hohen Graden, ein Kenner der

Natur, aber auch ein Gestalter der Natur. Die

Sicherheit seines Blickes und die seiner Hand

sind von mathematischer Präzision. Dabei ist

das, was entsteht, nie kalt, sondern durch-

glüht von einem starken künstlerischen Tem-

perament.

Es kommt letzten Endes doch immer wieder

auf die Persönlichkeit an. Steckt ein richtiger

Kerl dahinter und hat er etwas gelernt, so

kommt Gutes dabei heraus. Wir haben das

letztemal gesehen, wie Pechstein nach jahre-

langer Stagnation von neuem den Beweis sei-

ner künstlerischen Lebenskraft erbracht hat,

und wir sehen jetzt auf einer Ausstellung bei

Bruno Cassirer, wie Max Slevogt an die

Tradition seiner besten malerischen Jahre an-

28

lungsreihen unserer „Brückeleute“ angeschla-

gen und — aufrichtig gestanden — schon

ausgewertet sind. Oder, daß dieses Schaffen

durch alle Entwicklungsphasen — oder sind

es nur Stimmungsphasen — unserer letzten

„3o Jahre Europa" hindurchgegangen ist —,

daß es aber alle überragt, überwuchtet, daß es

nie und nirgends in ihnen aufgeht, sei’s Sym-

bolismus, Neuromantik, Jugendstil, Expressio-

nismus und was nachher kommt. Da ist im-

mer ein Irrationales, das mit dem Rationalen

nie diese Schwebe eingeht, die letzten Endes

doch alle diese „Stilverfestigungen" der letz-

ten Zeit ausmacht. Der Historiker, der etwas

Psychologe ist, verfolgt, wie sich die Ängste

des Introvertierten zu lösen beginnen, wie sie

sich zu positiven Figuren festigen im warm

umschließenden Raum. (Vgl. Hartlaubs auf-

schlußreiche Einleitung zum Katalog der Aus-

stellung.) Zwar — man sieht, wie Urängste

immer wieder auftauchen, immer von neuem

um die Schauder von Liebe und Tod, von

Eifersucht und Mord, von Lockung zum Un-

tergang und vom Rausche kreisen. Trotzdem

Maurice Utrillo Notre Dame. 1911

Ausgestellt in der Galerie Flechtheim, Berlin

Mit Genehmigung der D. A. A.

— man spürt die Spiralen nach aufwärts, er-

kennt die Reife, die Gestaltung.

Aber Abgründe bleiben. Ein furorisches Ich

taumelt auf, schleudert Urmassen glühenden

Seelenstoffs in die Gestaltung, schluchzt auf

im Rhythmus der Erde. Die Spannungen von

Ich und Welt — wo sind sie heute so vital,

so elementar zur gestalteten Schau geworden

wie in diesem Work! Und von was für einem

Maler gestaltet. (Wer ihn des „Zeichners“

mit der Farbe anklagt, der achte auf ein Aqua-

rell wie jenen „Mädchenkopf“, wo das Sehen

direkt in die Farbe hineinprallt!)

Ach, wir stoßen immer wieder auf dieses

„Ich“, das nicht von sich loskommt. Gewiß,

cs reißt einen Naturgrund mit herauf, so breit

und tief und mächtig, daß der ganze Mythos

der Erde vor uns aufersteht. Und in diesem

Mythos erringt sich dies „Weltbild“ Objekti-

vität. Aber auch da noch nur rauscherfüllte.

Auch da nur im Spiegel dieses Ichs.

Wo sind die Zeiten hin, da dieses, das rausch-

haft Icherfüllte einer Kunst als höchster Tri-

umph gegönnt war. Was zwingt uns so ins

Kühle, ins Gesetzhafte über dem Ich. Sind uns

schon Maßstäbe verbürgt, nach denen wir

werten? Und doch — über allem spüren wir:

dort, bei diesem Riesen aus dem Norden,

schlägt unser Herz. Und wir brauchen ihn, ge-

rade heute, da wir uns wieder mehr der For-

mung des Westens neigen. Dr. Oskar Schürer

BERLINER AUSSTELLUNGEN

Was Georges Grosz in der „Kunstkam-

mer“ zeigt, verdient höchste Beachtung. Mit

jener Kraft und Konzentration der Mittel, die

nur jener besitzt, der mehr ist als das, was

man gemeiniglich ein Talent nennt, hat der

Künstler den Weg zur Form gefunden, die

der Ausdruck unserer Tage ist. Grosz ist ein

Zeichner von hohen Graden, ein Kenner der

Natur, aber auch ein Gestalter der Natur. Die

Sicherheit seines Blickes und die seiner Hand

sind von mathematischer Präzision. Dabei ist

das, was entsteht, nie kalt, sondern durch-

glüht von einem starken künstlerischen Tem-

perament.

Es kommt letzten Endes doch immer wieder

auf die Persönlichkeit an. Steckt ein richtiger

Kerl dahinter und hat er etwas gelernt, so

kommt Gutes dabei heraus. Wir haben das

letztemal gesehen, wie Pechstein nach jahre-

langer Stagnation von neuem den Beweis sei-

ner künstlerischen Lebenskraft erbracht hat,

und wir sehen jetzt auf einer Ausstellung bei

Bruno Cassirer, wie Max Slevogt an die

Tradition seiner besten malerischen Jahre an-

28