tigste malerische Erscheinung zu nennen,

über die die Schweiz heute verfügt (Kunst-

haus, Kritik, Sammler werden ihm die ihm

gebührende Stellung im gleichen Augenblick

einräumen, in dem man im Ausland seine Be-

deutung erkennen wird). Seine Auswirkungen

sind auch in Süddeutschland zu fühlen:

Schlemmer vom Dessauer Bauhaus, Willy

Baumeister (Stuttgart) bewegen sich in selb-

ständigen, aber innerlich sich berührenden

Bahnen. Zu seinem Kreis gehören in der

Schweiz (Zürich) Paul Bodmer, der leider

durch einen öffentlichen Freskoauftrag zu

altertümelnder Heiligenmalerei verführt wor-

den ist (Freskoaufträge sind heute ohnehin

sehr bedenklich), daneben aber zeichnet er

Köpfe, die noch die alte Eindringlichkeit be-

wahren, Eugen Zeller, der die saubere Akt-

zeichnung des Meisters präzis und sauber wei-

terführt, und, in weiterem Verstände, auch

Hermann Huber, der jedoch später ganz an-

dere Wege ging.

Über Meyer-Amden wird bei Gelegenheit aus-

führlicher zu handeln sein.

Wichtig die Ausstellung das „Neue Heim“,

die Altherr im Kunstgewerbemuseum veran-

staltet, da sie den Wendepunkt anzugeben

scheint, an dem man sich auch hier ent-

schlossen der maschinellen Kultur zuwenclet.

Unbegreiflich ist nur, warum man auf halbem

Wege stehenblieb und dem Ganzen — anstatt

es sachlich „Die Wohnung“ zu nennen —

den pretenziösen Namen „Heim“ gab, ä la

Koch (Darmstadt)!

Natürlich gibt es noch kunstgewerbliche Süß-

lichkeiten (Wohnung Lux Guyer), aber Wilhelm

K i e n z 1 e hat in einer Einzimmerwohnung

Vorbildlicheres und Brauchbareres geschaffen,

als — um einen Vergleichsmaßstab zu nen-

nen — etwa in der ganzen Wohnkolonie der

„Gesolei“ zu sehen war.

IC i e n z 1 e, wie ein Teil der jungen Schweizer

überhaupt, bewegt sich im Fahrwasser Cor-

busiers, was durchaus positiv zu werten ist,

denn es handelt sich nicht um glatte Nach-

ahmung, sondern um weitere Ausbildung.

Dem Schweizer liegt das technische Durch-

dringen der Probleme außerordentlich, nur

wird es durch Greisenherrschaft und Heimat-

schutz künstlich unterbunden. Giedion

PERSONALIA

Mitte Dezember ist in Saint-Clair im Alter

von 64 Jahren der belgische Maler Theo van

Rysselberghe gestorben, der als einer der er-

sten Neo-Impressionisten einmal europäische

Geltung besessen hat. Seine pointillistischen

Bilder haben einen großen dekorativen Reiz

und sind auch in den deutschen Privatsamm-

lungen vielfach vertreten. Über Rysselberghes

Wollen hat Frau II. ICröller im Haag, die in

ihrem Museum einige der schönsten Bilder

besitzt, kluge Worte in ihrem Buch über die

neue außerdeutsche Malerei gesagt, dessen

deutsche Ausgabe in diesen Wochen in Leip-

zig erscheint. n

In Amsterdam ist der Professor für Kunstge-

schichte an der dortigen Universität ,1. Six

im Alter von 69 Jahren gestorben, der der Be-

sitzer jener durch Rembrandt berühmt ge-

wordenen Sammlung alter Meister war, die

als wertvollste Perle das Bildnis des Jan Six

von Rembrandt aus dem Jahre 1654 enthält.

Inwieweit der Tod des letzten Besitzers inner-

halb der berühmten Sammlung Änderungen

mit sich bringt, ist im Augenblick nicht zu

übersehen. Bisher stand der Besuch derselben

jedem seriösen Kunstfreund offen.

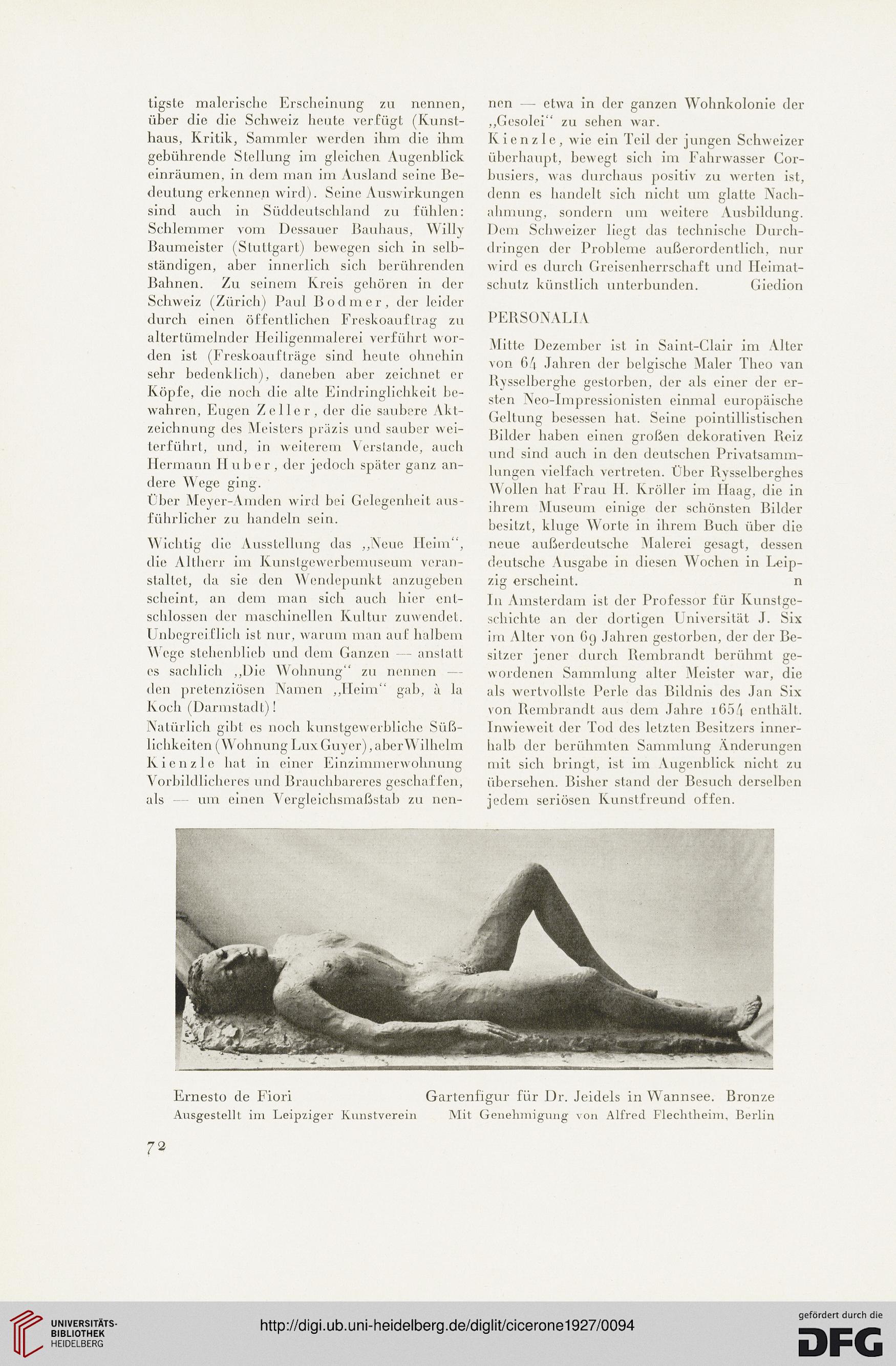

Ernesto de Fiori Gartenfigur für Dr. Jeidels in Wannsee. Bronze

Ausgestellt im Leipziger Kunstverein Mit Genehmigung von Alfred Flechtheim, Berlin

72

über die die Schweiz heute verfügt (Kunst-

haus, Kritik, Sammler werden ihm die ihm

gebührende Stellung im gleichen Augenblick

einräumen, in dem man im Ausland seine Be-

deutung erkennen wird). Seine Auswirkungen

sind auch in Süddeutschland zu fühlen:

Schlemmer vom Dessauer Bauhaus, Willy

Baumeister (Stuttgart) bewegen sich in selb-

ständigen, aber innerlich sich berührenden

Bahnen. Zu seinem Kreis gehören in der

Schweiz (Zürich) Paul Bodmer, der leider

durch einen öffentlichen Freskoauftrag zu

altertümelnder Heiligenmalerei verführt wor-

den ist (Freskoaufträge sind heute ohnehin

sehr bedenklich), daneben aber zeichnet er

Köpfe, die noch die alte Eindringlichkeit be-

wahren, Eugen Zeller, der die saubere Akt-

zeichnung des Meisters präzis und sauber wei-

terführt, und, in weiterem Verstände, auch

Hermann Huber, der jedoch später ganz an-

dere Wege ging.

Über Meyer-Amden wird bei Gelegenheit aus-

führlicher zu handeln sein.

Wichtig die Ausstellung das „Neue Heim“,

die Altherr im Kunstgewerbemuseum veran-

staltet, da sie den Wendepunkt anzugeben

scheint, an dem man sich auch hier ent-

schlossen der maschinellen Kultur zuwenclet.

Unbegreiflich ist nur, warum man auf halbem

Wege stehenblieb und dem Ganzen — anstatt

es sachlich „Die Wohnung“ zu nennen —

den pretenziösen Namen „Heim“ gab, ä la

Koch (Darmstadt)!

Natürlich gibt es noch kunstgewerbliche Süß-

lichkeiten (Wohnung Lux Guyer), aber Wilhelm

K i e n z 1 e hat in einer Einzimmerwohnung

Vorbildlicheres und Brauchbareres geschaffen,

als — um einen Vergleichsmaßstab zu nen-

nen — etwa in der ganzen Wohnkolonie der

„Gesolei“ zu sehen war.

IC i e n z 1 e, wie ein Teil der jungen Schweizer

überhaupt, bewegt sich im Fahrwasser Cor-

busiers, was durchaus positiv zu werten ist,

denn es handelt sich nicht um glatte Nach-

ahmung, sondern um weitere Ausbildung.

Dem Schweizer liegt das technische Durch-

dringen der Probleme außerordentlich, nur

wird es durch Greisenherrschaft und Heimat-

schutz künstlich unterbunden. Giedion

PERSONALIA

Mitte Dezember ist in Saint-Clair im Alter

von 64 Jahren der belgische Maler Theo van

Rysselberghe gestorben, der als einer der er-

sten Neo-Impressionisten einmal europäische

Geltung besessen hat. Seine pointillistischen

Bilder haben einen großen dekorativen Reiz

und sind auch in den deutschen Privatsamm-

lungen vielfach vertreten. Über Rysselberghes

Wollen hat Frau II. ICröller im Haag, die in

ihrem Museum einige der schönsten Bilder

besitzt, kluge Worte in ihrem Buch über die

neue außerdeutsche Malerei gesagt, dessen

deutsche Ausgabe in diesen Wochen in Leip-

zig erscheint. n

In Amsterdam ist der Professor für Kunstge-

schichte an der dortigen Universität ,1. Six

im Alter von 69 Jahren gestorben, der der Be-

sitzer jener durch Rembrandt berühmt ge-

wordenen Sammlung alter Meister war, die

als wertvollste Perle das Bildnis des Jan Six

von Rembrandt aus dem Jahre 1654 enthält.

Inwieweit der Tod des letzten Besitzers inner-

halb der berühmten Sammlung Änderungen

mit sich bringt, ist im Augenblick nicht zu

übersehen. Bisher stand der Besuch derselben

jedem seriösen Kunstfreund offen.

Ernesto de Fiori Gartenfigur für Dr. Jeidels in Wannsee. Bronze

Ausgestellt im Leipziger Kunstverein Mit Genehmigung von Alfred Flechtheim, Berlin

72