Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0172

DOI issue:

Heft 5

DOI article:Biermann, Georg: Das Stillleben in der deutschen und französischen Malerei

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0172

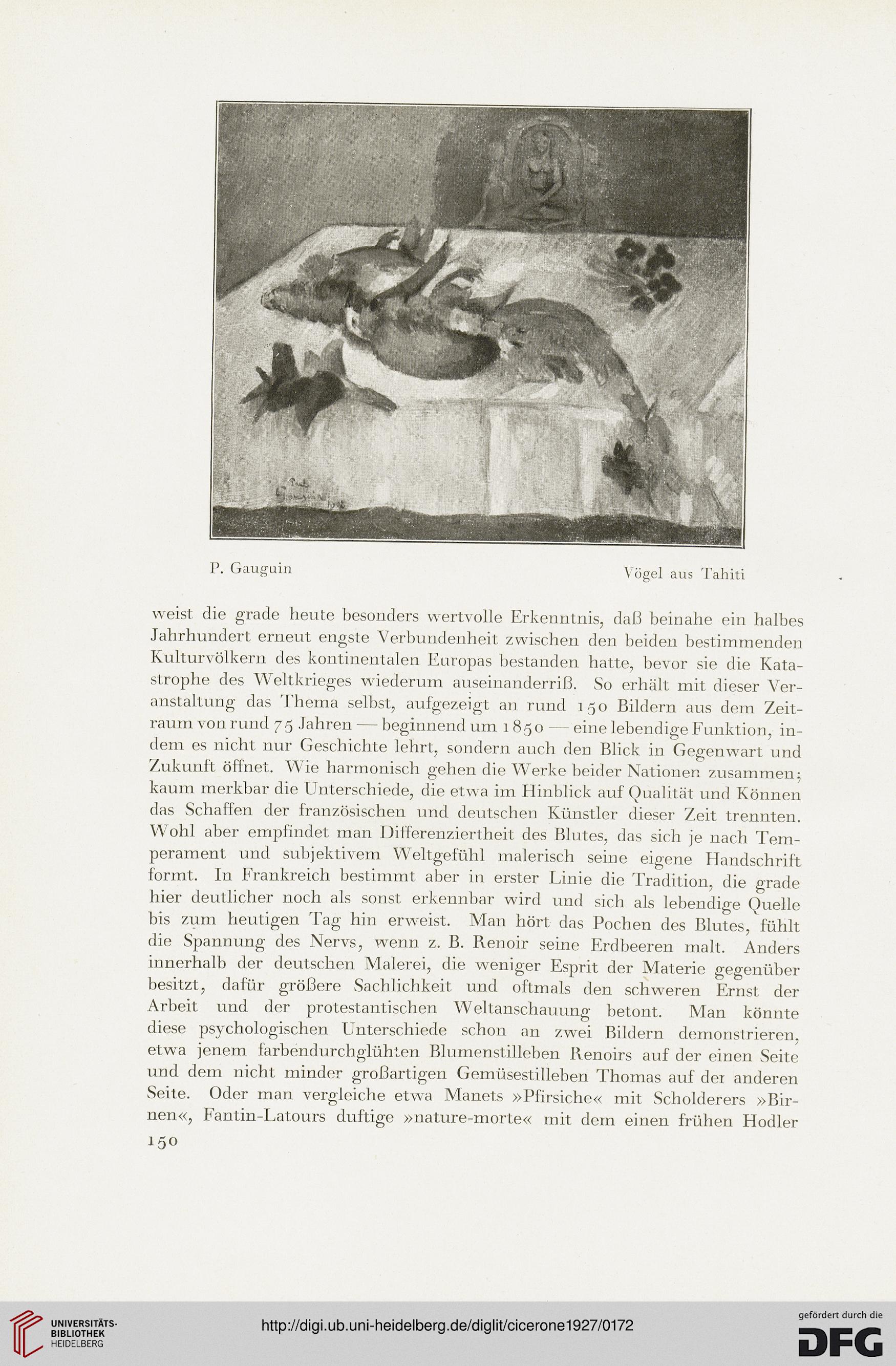

P. Gauguin Vögel aus Tahiti

weist die grade heute besonders wertvolle Erkenntnis, daß beinahe ein halbes

Jahrhundert erneut engste Verbundenheit zwischen den beiden bestimmenden

Kulturvölkern des kontinentalen Europas bestanden hatte, bevor sie die Kata-

strophe des Weltkrieges wiederum auseinanderriß. So erhält mit dieser Ver-

anstaltung das Thema selbst, aufgezeigt an rund 150 Bildern aus dem Zeit-

raum von rund 75 Jahren — beginnend um 1850 — eine lebendige Funktion, in-

dem es nicht nur Geschichte lehrt, sondern auch den Blick in Gegenwart und

Zukunft öffnet. Wie harmonisch gehen die Werke beider Nationen zusammen 5

kaum merkbar die Unterschiede, die etwa im Hinblick auf Qualität und Können

das Schaffen der französischen und deutschen Künstler dieser Zeit trennten.

Wohl aber empfindet man Differenziertheit des Blutes, das sich je nach Tem-

perament und subjektivem Weltgefühl malerisch seine eigene Handschrift

formt. In Frankreich bestimmt aber in erster Linie die Tradition, die grade

hier deutlicher noch als sonst erkennbar wird und sich als lebendige Quelle

bis zum heutigen Tag hin erweist. Man hört das Pochen des Blutes, fühlt

die Spannung des Nervs, wenn z. B. Renoir seine Erdbeeren malt. Anders

innerhalb der deutschen Malerei, die weniger Esprit der Materie gegenüber

besitzt, dafür größere Sachlichkeit und oftmals den schweren Ernst der

Arbeit und der protestantischen Weltanschauung betont. Man könnte

diese psychologischen Unterschiede schon an zwei Bildern demonstrieren,

etwa jenem farbendurchglühten Blumenstilleben Renoirs auf der einen Seite

und dem nicht minder großartigen Gemüsestilleben Thomas auf dei anderen

Seite. Oder man vergleiche etwa Manets »Pfirsiche« mit Scholderers »Bir-

nen«, Fantin-Latours duftige »nature-morte« mit dem einen frühen Hodler

150