Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0204

DOI issue:

Heft 6

DOI article:Giedion, Sigfried: Zur Situation der französischen Architektur, 2

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0204

Alle seine architektonischen Lösungen

lassen sich darauf zurückführen: seine

Stadt auf ßetonpfeiler (1915), die schwe-

benden Häuser, die nach unten zu

immer leichter zu werden scheinen,

die Luftkuben, die überquellend, in

seine Mietshäuser dringen (in Frank-

furt soll das erste dieser Häuser, die im

Grunde aus übereinander gestülpten

Villen bestehen, zur Ausführung kom-

men), die Gärten auf dem Dache und

zur Seite. Luftkuben im Innern, Luft-

kuben im Äußern. Luftkuben bis in

die kleinsten Wohntypen von Pessac und

bis zu den Einzelzellen einer Cite uni-

versitaire (Kommende Baukunst S. 228).

Ein Höchstmaß an Luft, ein Mindest-

maß an Mauer!

Dieses Durchspültsein des Hauses von

Luft: Innen, Außen, Unten, Oben (das

flache Dach ist nur ein Teilproblem in

großer Einheit): dies ist es, was wir

vom neuen Haus verlangen! Die Um-

deutung der hageren Konstruktion aus

Eisenbeton in die durch Zeit und Willen

geforderte Neugestaltung der Wohnung

nennen wir das eigentliche Produktive

an der Corbusierschen Leistung. -— Warum soll das Haus möglichst leicht und

schwebend gemacht werden?

Nur dadurch kann einer fatalen und erbgesessenen Monumentalität ein Ende

bereitet werden. Solange das Spiel von Stütze und Last, in Wirklichkeit oder

symbolisch gesteigert (Barock), durch die tragenden Mauern seinen Sinn hatte,

solang war Schwere berechtigt. Heute — bei entlasteter Außenwand —- ist

das Spiel von Stütze und Last peinliche Farce.

Wir werden gespannt verfolgen, wie weit das Haus schwebend zu machen ist,

ohne in den Lyrismus zu geraten. Man hat den Häusern Corbusiers, besonders

jenen in Pessac, vorgeworfen, daß sie dünn wie aus Papier erscheinen. Sie ver-

meiden tatsächlich aus der Wand vortretende Stützen, Gesimse. Das feste Vo-

lumen wird angefressen, wo immer es geht, durch Luftkuben, Fensterreihen,

unvermitteltes Übergehen in den Himmel. An allem neuen Bauen zerschellen

die ursprünglichen Begriffspole: Raum oder Plastik. Man kommt nicht mehr

damit aus. Man fängt damit keine Erscheinung mehr!

Die Häuser Corbusiers — sowie z. B. die Rietveldts, Stams, Esterens, Guevre-

kians und zum Teil Wrighls — sind weder räumlich noch plastisch: Luft

weht durch sie! Luft wird konstituierender Faktor! Fs gilt dafür weder Raum

noch Plastik, nur BEZIEHUNG und DURCHDRINGUNG! Es kann dies hier

leider nicht ausgeführt werden (vgl. Abb. 5, 6).

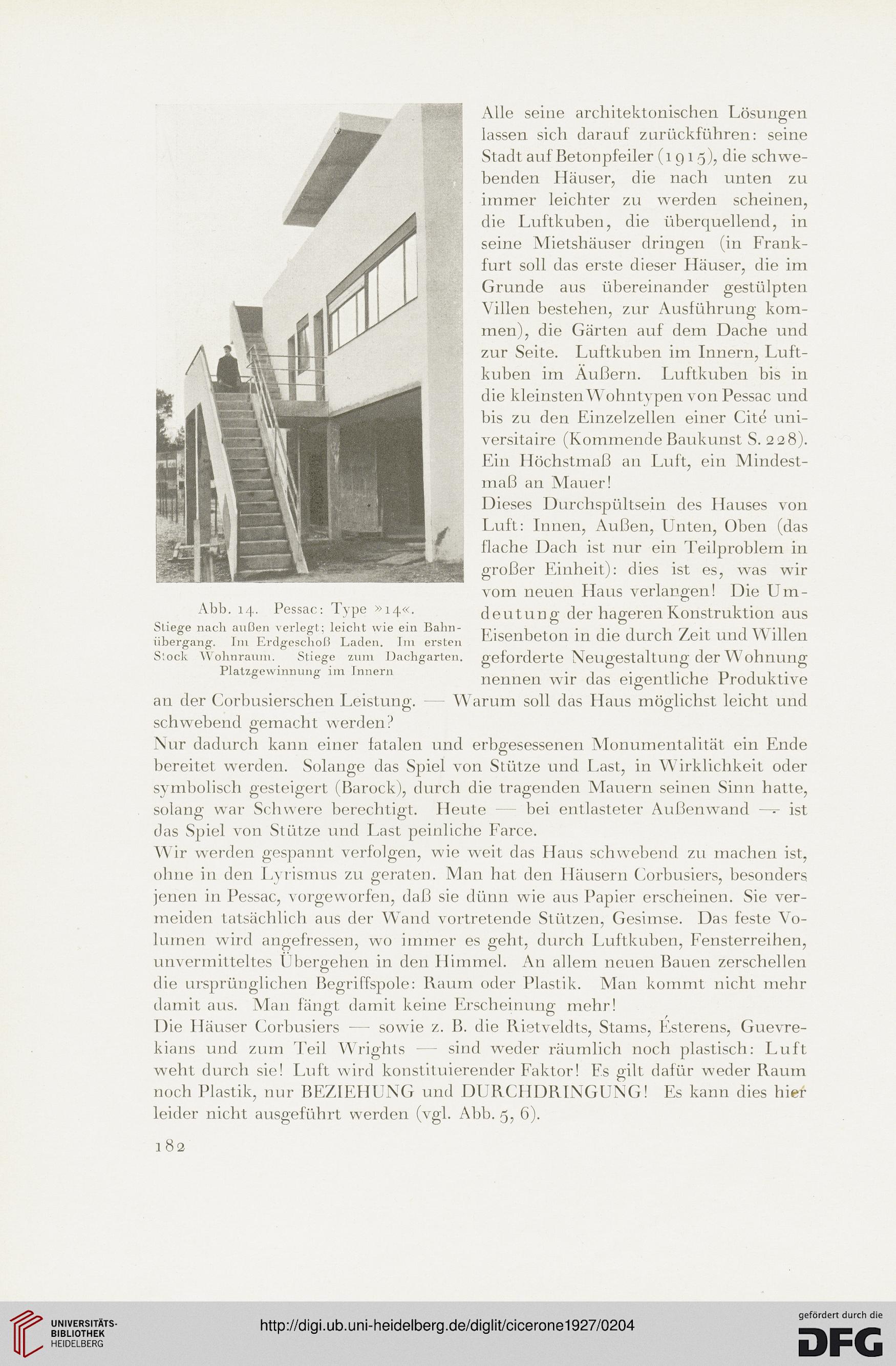

Abb. 14. Pessac: Type »L4«.

Stiege nach außen verlegt; leicht wie ein Bahn-

übergang. Im Erdgeschoß Laden. Im ersten

Stock Wohnraum. Stiege zum Dachgarten.

Platzgewinnung im Innern

lassen sich darauf zurückführen: seine

Stadt auf ßetonpfeiler (1915), die schwe-

benden Häuser, die nach unten zu

immer leichter zu werden scheinen,

die Luftkuben, die überquellend, in

seine Mietshäuser dringen (in Frank-

furt soll das erste dieser Häuser, die im

Grunde aus übereinander gestülpten

Villen bestehen, zur Ausführung kom-

men), die Gärten auf dem Dache und

zur Seite. Luftkuben im Innern, Luft-

kuben im Äußern. Luftkuben bis in

die kleinsten Wohntypen von Pessac und

bis zu den Einzelzellen einer Cite uni-

versitaire (Kommende Baukunst S. 228).

Ein Höchstmaß an Luft, ein Mindest-

maß an Mauer!

Dieses Durchspültsein des Hauses von

Luft: Innen, Außen, Unten, Oben (das

flache Dach ist nur ein Teilproblem in

großer Einheit): dies ist es, was wir

vom neuen Haus verlangen! Die Um-

deutung der hageren Konstruktion aus

Eisenbeton in die durch Zeit und Willen

geforderte Neugestaltung der Wohnung

nennen wir das eigentliche Produktive

an der Corbusierschen Leistung. -— Warum soll das Haus möglichst leicht und

schwebend gemacht werden?

Nur dadurch kann einer fatalen und erbgesessenen Monumentalität ein Ende

bereitet werden. Solange das Spiel von Stütze und Last, in Wirklichkeit oder

symbolisch gesteigert (Barock), durch die tragenden Mauern seinen Sinn hatte,

solang war Schwere berechtigt. Heute — bei entlasteter Außenwand —- ist

das Spiel von Stütze und Last peinliche Farce.

Wir werden gespannt verfolgen, wie weit das Haus schwebend zu machen ist,

ohne in den Lyrismus zu geraten. Man hat den Häusern Corbusiers, besonders

jenen in Pessac, vorgeworfen, daß sie dünn wie aus Papier erscheinen. Sie ver-

meiden tatsächlich aus der Wand vortretende Stützen, Gesimse. Das feste Vo-

lumen wird angefressen, wo immer es geht, durch Luftkuben, Fensterreihen,

unvermitteltes Übergehen in den Himmel. An allem neuen Bauen zerschellen

die ursprünglichen Begriffspole: Raum oder Plastik. Man kommt nicht mehr

damit aus. Man fängt damit keine Erscheinung mehr!

Die Häuser Corbusiers — sowie z. B. die Rietveldts, Stams, Esterens, Guevre-

kians und zum Teil Wrighls — sind weder räumlich noch plastisch: Luft

weht durch sie! Luft wird konstituierender Faktor! Fs gilt dafür weder Raum

noch Plastik, nur BEZIEHUNG und DURCHDRINGUNG! Es kann dies hier

leider nicht ausgeführt werden (vgl. Abb. 5, 6).

Abb. 14. Pessac: Type »L4«.

Stiege nach außen verlegt; leicht wie ein Bahn-

übergang. Im Erdgeschoß Laden. Im ersten

Stock Wohnraum. Stiege zum Dachgarten.

Platzgewinnung im Innern