!

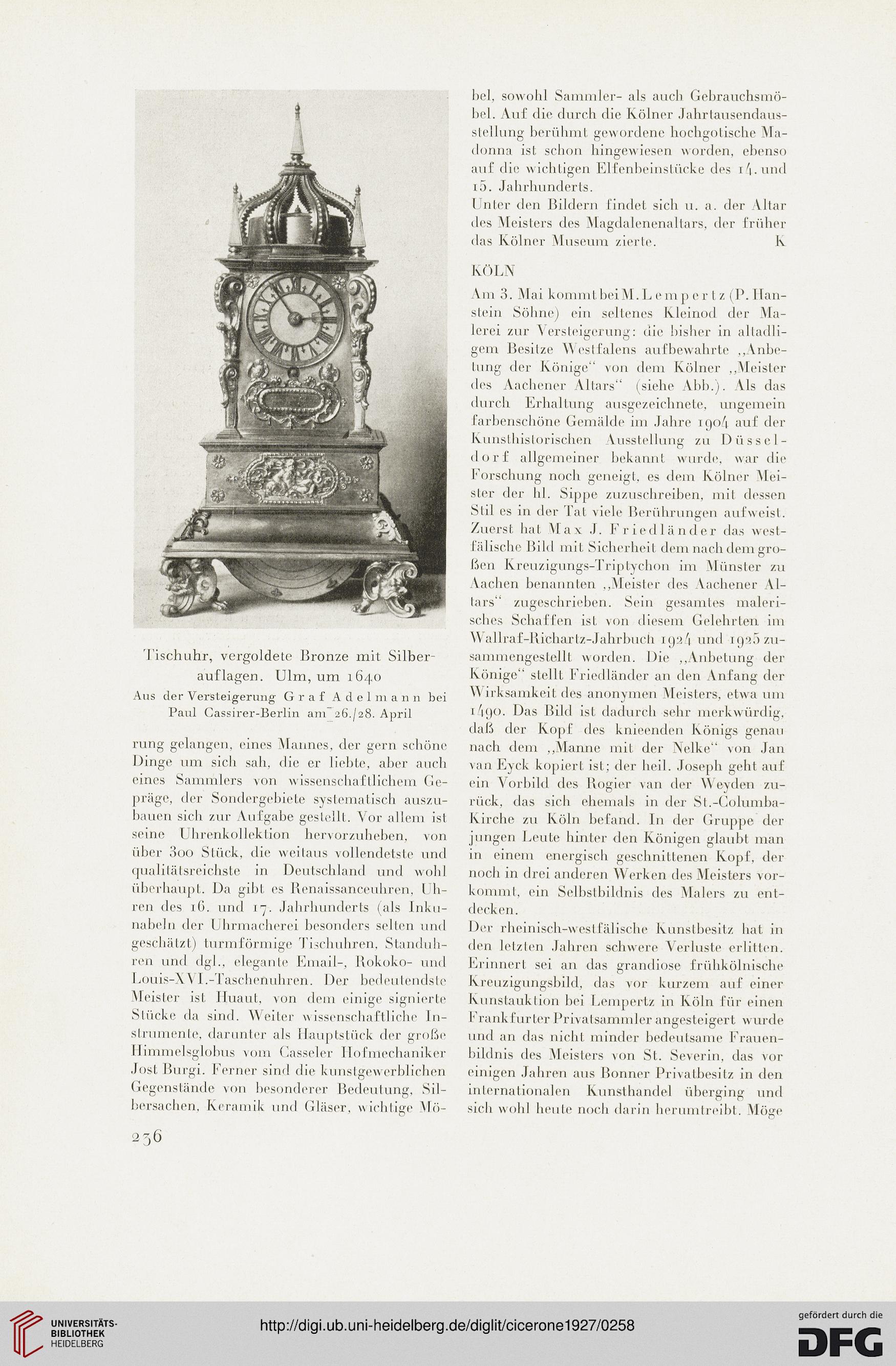

Tischuhr, vergoldete Bronze mit Silber-

auflagen. Ulm, um 1640

Aus der Versteigerung Graf Adelmann bei

Paul Cassirer-Berlin am 26.)28. April

rung gelangen, eines Mannes, der gern schöne

Dinge um sich sah, die er liebte, aber auch

eines Sammlers von wissenschaftlichem Ge-

präge, der Sondergebiete systematisch auszu-

bauen sich zur Aufgabe gestellt. Vor allem ist

seine Uhrenkollektion hervorzuheben, von

über 3oo Stück, die weitaus vollendetste und

qualitätsreichste in Deutschland und wohl

überhaupt. Da gibt es Renaissanceuhren, Uh-

ren des 16. und 17. Jahrhunderts (als Inku-

nabeln der Uhrmacherei besonders selten und

geschätzt) turmförmige Tischuhren, Standuh-

ren und dgl., elegante Email-, Rokoko- und

Louis-XVI.-Taschenuhren. Der bedeutendste

Meister ist Huaut, von dem einige signierte

Stücke da sind. Weiter wissenschaftliche In-

strumente, darunter als Hauptstück der große

Himmelsglobus vom Casseler Hofmechaniker

Jost Burgi. Ferner sind die kunstgewerblichen

Gegenstände von besonderer Bedeutung, Sil-

bersachen, Keramik und Gläser, wichtige Mö-

bel, sowohl Sammler- als auch Gebrauchsmö-

bel. Auf die durch die Kölner Jahrtausendaus-

stellung berühmt gewordene hochgotische Ma-

donna ist schon hingewiesen worden, ebenso

auf die wichtigen Elfenbeinstücke des i4.und

i5. Jahrhunderts.

Unter den Bildern findet sich u. a. der Altar

des Meisters des Magdalenenaltars, der früher

das Kölner Museum zierte. K

KÖLN

Am 3. Mai kommt bei M. L empertz (P. Han-

stein Söhne) ein seltenes Kleinod der Ma-

lerei zur Versteigerung: die bisher in alladli-

gem Besitze Westfalens aufbewahrte „Anbe-

tung der Könige“ von dem Kölner „Meister

des Aachener Altars“ (siehe Abb.). Als das

durch Erhaltung ausgezeichnete, ungemein

farbenschöne Gemälde im Jahre 1904 auf der

Kunstlos torischen Ausstellung zu Düssel-

dorf allgemeiner bekannt wurde, war die

Forschung noch geneigt, es dem Kölner Mei-

ster der hl. Sippe zuzuschreiben, mit dessen

Stil es in der Tat viele Berührungen aufweist.

Zuerst hat Max J. Friedländer das west-

fälische Bild mit Sicherheit dem nach dem gro-

ßen Kreuzigungs-Triptychon im Münster zu

Aachen benannten „Meister des Aachener Al-

tars“ zugeschrieben. Sein gesamtes maleri-

sches Schaffen ist von diesem Gelehrten im

Wallraf-Bichartz-Jahr buch 192/1 und igaö zu-

sammengestellt worden. Die „Anbetung der

Könige“ stellt Friedländer an den Anfang der

Wirksamkeit des anonymen Meisters, etwa um

1)90. Das Bild ist dadurch sehr merkwürdig,

daß der Kopf des knieenden Königs genau

nach dem „Manne mit der Nelke“ von Jan

van Eyck kopiert ist; der heil. Joseph geht auf

ein Vorbild des Bogier van der Weyden zu-

rück, das sich ehemals in der St.-Cölumba-

Ivirche zu Köln befand. In der Gruppe der

jungen Leute hinter den Königen glaubt man

in einem energisch geschnittenen Kopf, der

noch in drei anderen Werken des Meisters vor-

kommt, ein Selbstbildnis des Malers zu ent-

decken.

Der rheinisch-westfälische Kunstbesitz hat in

den letzten Jahren schwere Verluste erlitten.

Erinnert sei an das grandiose frühkölnische

Kreuzigungsbild, das vor kurzem auf einer

Kunstauktion bei Lempertz in Köln für einen

Frankfurter Privatsammler angesteigert wurde

und an das nicht minder bedeutsame Frauen-

bildnis des Meisters von St. Severin, das vor

einigen Jahren aus Bonner Privatbesitz in den

internationalen Kunsthandel überging und

sich wohl heute noch darin herumtreibt. Möge

Tischuhr, vergoldete Bronze mit Silber-

auflagen. Ulm, um 1640

Aus der Versteigerung Graf Adelmann bei

Paul Cassirer-Berlin am 26.)28. April

rung gelangen, eines Mannes, der gern schöne

Dinge um sich sah, die er liebte, aber auch

eines Sammlers von wissenschaftlichem Ge-

präge, der Sondergebiete systematisch auszu-

bauen sich zur Aufgabe gestellt. Vor allem ist

seine Uhrenkollektion hervorzuheben, von

über 3oo Stück, die weitaus vollendetste und

qualitätsreichste in Deutschland und wohl

überhaupt. Da gibt es Renaissanceuhren, Uh-

ren des 16. und 17. Jahrhunderts (als Inku-

nabeln der Uhrmacherei besonders selten und

geschätzt) turmförmige Tischuhren, Standuh-

ren und dgl., elegante Email-, Rokoko- und

Louis-XVI.-Taschenuhren. Der bedeutendste

Meister ist Huaut, von dem einige signierte

Stücke da sind. Weiter wissenschaftliche In-

strumente, darunter als Hauptstück der große

Himmelsglobus vom Casseler Hofmechaniker

Jost Burgi. Ferner sind die kunstgewerblichen

Gegenstände von besonderer Bedeutung, Sil-

bersachen, Keramik und Gläser, wichtige Mö-

bel, sowohl Sammler- als auch Gebrauchsmö-

bel. Auf die durch die Kölner Jahrtausendaus-

stellung berühmt gewordene hochgotische Ma-

donna ist schon hingewiesen worden, ebenso

auf die wichtigen Elfenbeinstücke des i4.und

i5. Jahrhunderts.

Unter den Bildern findet sich u. a. der Altar

des Meisters des Magdalenenaltars, der früher

das Kölner Museum zierte. K

KÖLN

Am 3. Mai kommt bei M. L empertz (P. Han-

stein Söhne) ein seltenes Kleinod der Ma-

lerei zur Versteigerung: die bisher in alladli-

gem Besitze Westfalens aufbewahrte „Anbe-

tung der Könige“ von dem Kölner „Meister

des Aachener Altars“ (siehe Abb.). Als das

durch Erhaltung ausgezeichnete, ungemein

farbenschöne Gemälde im Jahre 1904 auf der

Kunstlos torischen Ausstellung zu Düssel-

dorf allgemeiner bekannt wurde, war die

Forschung noch geneigt, es dem Kölner Mei-

ster der hl. Sippe zuzuschreiben, mit dessen

Stil es in der Tat viele Berührungen aufweist.

Zuerst hat Max J. Friedländer das west-

fälische Bild mit Sicherheit dem nach dem gro-

ßen Kreuzigungs-Triptychon im Münster zu

Aachen benannten „Meister des Aachener Al-

tars“ zugeschrieben. Sein gesamtes maleri-

sches Schaffen ist von diesem Gelehrten im

Wallraf-Bichartz-Jahr buch 192/1 und igaö zu-

sammengestellt worden. Die „Anbetung der

Könige“ stellt Friedländer an den Anfang der

Wirksamkeit des anonymen Meisters, etwa um

1)90. Das Bild ist dadurch sehr merkwürdig,

daß der Kopf des knieenden Königs genau

nach dem „Manne mit der Nelke“ von Jan

van Eyck kopiert ist; der heil. Joseph geht auf

ein Vorbild des Bogier van der Weyden zu-

rück, das sich ehemals in der St.-Cölumba-

Ivirche zu Köln befand. In der Gruppe der

jungen Leute hinter den Königen glaubt man

in einem energisch geschnittenen Kopf, der

noch in drei anderen Werken des Meisters vor-

kommt, ein Selbstbildnis des Malers zu ent-

decken.

Der rheinisch-westfälische Kunstbesitz hat in

den letzten Jahren schwere Verluste erlitten.

Erinnert sei an das grandiose frühkölnische

Kreuzigungsbild, das vor kurzem auf einer

Kunstauktion bei Lempertz in Köln für einen

Frankfurter Privatsammler angesteigert wurde

und an das nicht minder bedeutsame Frauen-

bildnis des Meisters von St. Severin, das vor

einigen Jahren aus Bonner Privatbesitz in den

internationalen Kunsthandel überging und

sich wohl heute noch darin herumtreibt. Möge