Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0685

DOI Heft:

Heft 21

DOI Artikel:Kieser, Emil: Die Bekehrung des Paulus bei Rubens

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0685

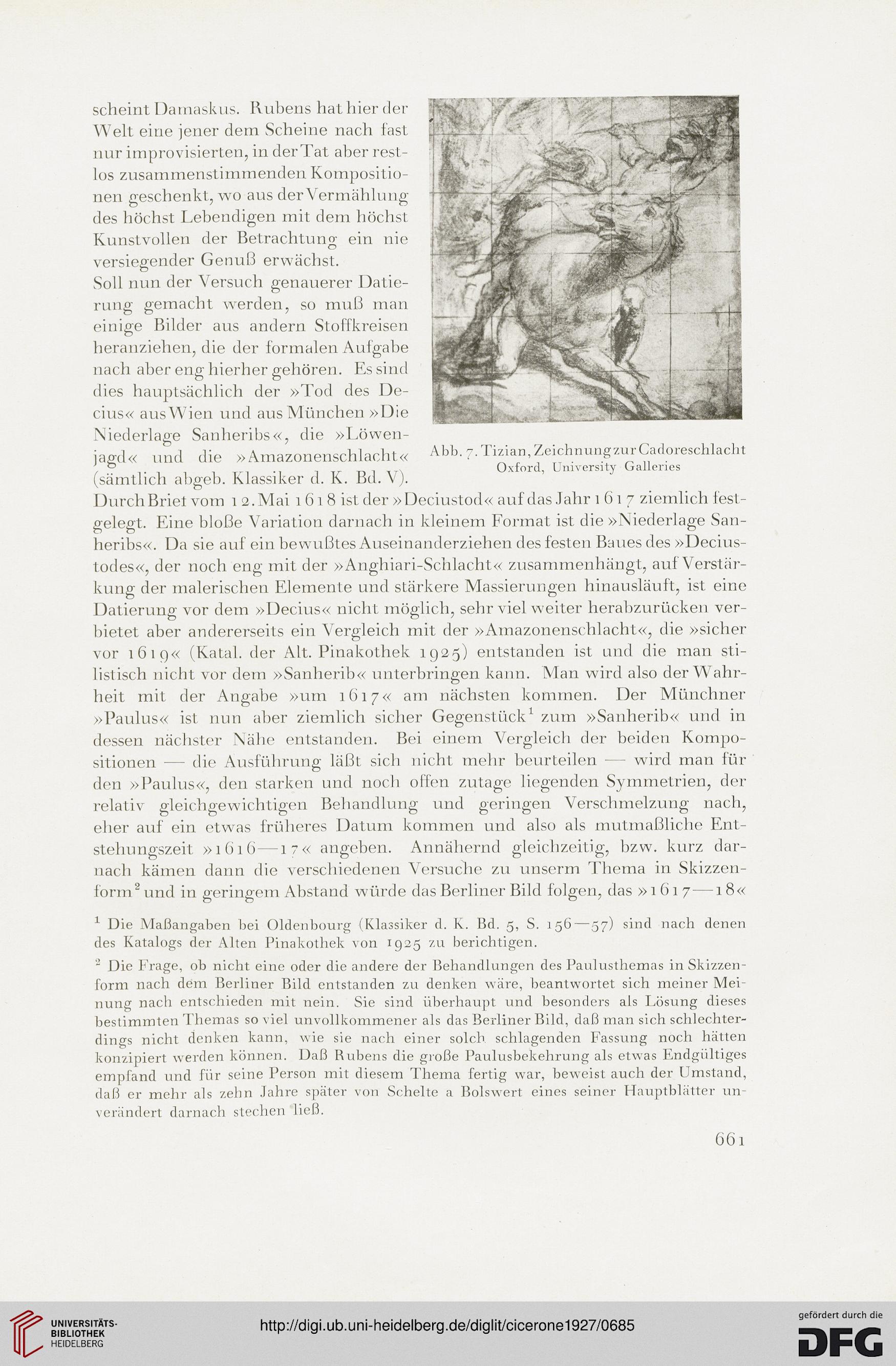

Abb.

. Tizian, ZeichnungzurCadoreschlacht

Oxford, University Galleries

scheint Damaskus. Rubens hat hier der

Welt eine jener dem Scheine nach fast

nur improvisierten, in der Tat aber rest-

los zusammenstimmenden Kompositio-

nen geschenkt, wo aus derVerntählung

des höchst Lebendigen mit dem höchst

Kunstvollen der Betrachtung ein nie

versiegender Genuß erwächst.

Soll nun der Versuch genauerer Datie-

rung gemacht werden, so muß man

einige Bilder aus andern Stoffkreisen

heranziehen, die der formalen Aufgabe

nach aber eng hierher gehören. Es sind

dies hauptsächlich der »Tod des De-

cius« aus Wien und aus München »Die

Niederlage Sanheribs«, die »Löwen-

jagd« und die »Amazonenschlacht«

(sämtlich abgeb. Klassiker d. K. Bd. V).

Durch Briet vom i 2. Mai 161 8 ist der »Deciustod« auf das Jahr 1617 ziemlich fest-

gelegt. Eine bloße Variation darnach in kleinem Format ist die »Niederlage San-

heribs«. Da sie auf ein bewußtes Auseinanderziehen des festen Baues des »Decius-

todes«, der noch eng mit der »Anghiari-Schlacht« zusammenhängt, auf Verstär-

kung der malerischen Elemente und stärkere Massierungen hinausläuft, ist eine

Datierung vor dem »Decius« nicht möglich, sehr viel weiter herabzurücken ver-

bietet aber andererseits ein Vergleich mit der »Amazonenschlacht«, die »sicher

vor 1619« (Katal. der Alt. Pinakothek 1925) entstanden ist und die man sti-

listisch nicht vor dem »Sanherib« unterbringen kann. Man wird also der Wahr-

heit mit der Angabe »um 1G17« am nächsten kommen. Der Münchner

»Paulus« ist nun aber ziemlich sicher Gegenstück1 zum »Sanherib« und in

dessen nächster Nähe entstanden. Bei einem Vergleich der beiden Kompo-

sitionen — die Ausführung läßt sich nicht mehr beurteilen — wird man für

den »Paulus«, den starken und noch offen zutage liegenden Symmetrien, der

relativ gleichgewichtigen Behandlung und geringen Verschmelzung nach,

eher auf ein etwas früheres Datum kommen und also als mutmaßliche Ent-

stehungszeit »1616 —17« angeben. Annähernd gleichzeitig, bzw. kurz dar-

nach kämen dann die verschiedenen Versuche zu unserm Thema in Skizzen-

form2und in geringem Abstand würde das Berliner Bild folgen, das »1617—18«

1 Die Maßangaben bei Oldenbourg (Klassiker d. K. Bd. 5, S. 156—57) sind nach denen

des Katalogs der Alten Pinakothek von 1925 zu berichtigen.

2 Die Frage, ob nicht eine oder die andere der Behandlungen des Paulusthemas in Skizzen-

form nach dem Berliner Bild entstanden zu denken wäre, beantwortet sich meiner Mei-

nung nach entschieden mit nein. Sie sind überhaupt und besonders als Lösung dieses

bestimmten Themas so viel unvollkommener als das Berliner Bild, daß man sich schlechter-

dings nicht denken kann, wie sie nach einer solch schlagenden Fassung noch hätten

konzipiert werden können. Daß Rubens die große Paulusbekehrung als etwas Endgültiges

empfand und für seine Person mit diesem Thema fertig war, beweist auch der Umstand,

daß er mehr als zehn Jahre später von Schelte a Boiswert eines seiner Hauptblätter un-

verändert darnach stechen ließ.

6G J