äugigen Köpfe mit den halberloschenen Au-

gen, diese ausgemergelten Körper, diese ab-

gestumpften Frauen und verwahrlosten Kin-

der haben ihren Darstellern dauernden Ruhm

nicht bringen können. Mit ganz wenigen Aus-

nahmen spürte man das Literarische der

Angelegenheit, das Zufällige und Modehafte

des Vorwurfs. Was bei den Werken der Ivoll-

witz gefangen nimmt, ist der aus ihnen sich

offenbarende Geist des unbedingt Echten,

des Erlebten, ist die unleugbare Tatsache, daß

hier Künstler und Stoff vollkommen iden-

tisch sind, und daß aus der letzten menschli-

chen Vereinigung von Ich und Objekt das

Kunstwerk entsteht. Die Form, so abgegriffen

und ausgelaugt sie sein mag, ist nur Mittel

zur Darstellung und wird in dem Augenblick

veredelt, vergeistigt, in dem die ganze mütter-

liche Kraft dieser herrlichen Frau sie durch-

strömt. Wir haben das letztemal von den Pla-

stiken der Roeder gesprochen, von einer Frau,

die aus dem Urgrund ihres Weibtums schafft

und Kunstwerke; in die Welt stellt, ohne das

letzte Handwerkliche zu besitzen. Bei derKoll-

witz ist es sehr ähnlich. Auch sie hat ein eige-

nes Handwerkliches, ein neues Technisches

nicht; die Sprache, in der sie spricht, ist nicht

die des Tages, ist jene der akademischen Tra-

dition. Aber es zeigt sich bei beiden, daß in

dem Augenblick das Technische in den Hinter-

grund tritt, sobald sich eine starke Persön-

lichkeit seiner zu bedienen wünscht. Denn es

sind doch immer wieder dieselben Dinge, die

gesagt werden seit Tausenden von Jahren, die

Geschichte vom Menschen und seine Ausein-

andersetzung mit Menschlichem und Göttli-

chem, und dies kann man in vielen Zungen

tun. Nur muß man ehrlich sein und weder

sich noch anderen etwas vorlügen wollen.

Bei Ferdinand Möller am Schöneberger Ufer,

der sich unentwegt für deutsche Kunst cin-

setzt, die im westlichen Berlin leider so ganz

aus der Mode kommt, sehen wir die jüngste

Produktion von Erich Heckei. Zweifellos

das Beste sind seine Stilleben. Gewohnt, die

Dinge ihrer eigenen Existenz zu entkleiden,

sie harmonisch einem Ganzen einzufügen, ver-

sagt Heckei überall, wo das Sujet eine gewisse

Realität verlangt. Die Festungsmauern eines

Hafens, die grauen Felsen im Vordergrund

einer Landschaft, erscheinen leicht wie The-

aterkulissen aus Pappe, die koloriert sind. An-

ders jedoch, wo ein paar Vasen mit Blumen

vor einem Vorhang stehen. Da webt sich das

Muster der Tischdecke mit den zarten Farben

der Naturgewächse, dem Leuchten der kerami-

schen Gläser zu einer wohlabgetönten Sym-

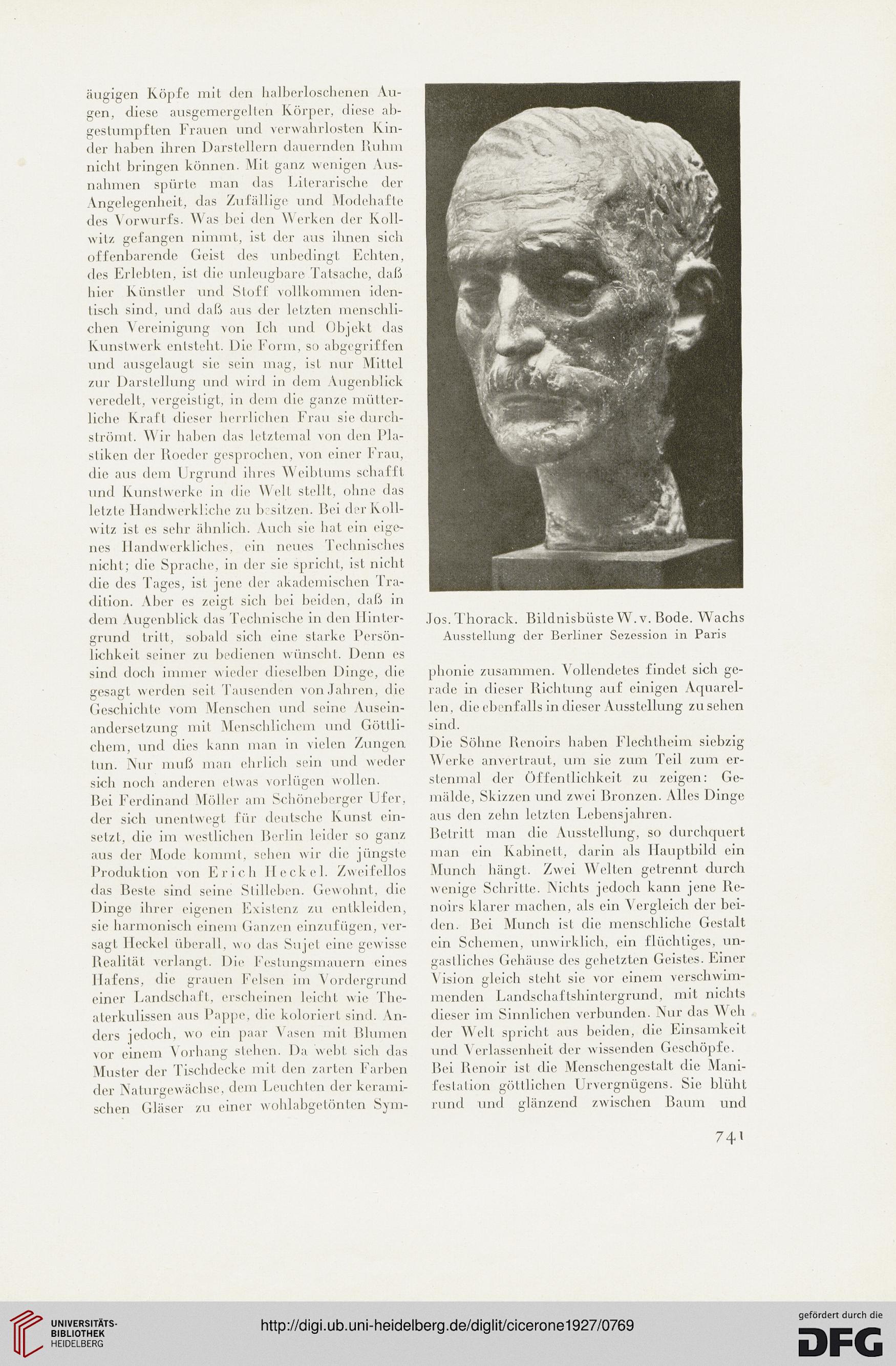

.los. Thorack. Bildnisbüste W.v. Bode. Wachs

Ausstellung der Berliner Sezession in Paris

phonie zusammen. Vollendetes findet sich ge-

rade in dieser Richtung auf einigen Aquarel-

len, die ebenfalls in dieser Ausstellung zusehen

sind.

Die Söhne Renoirs haben Flechtheim siebzig

Werke anvertraut, um sie zum Teil zum er-

stenmal der Öffentlichkeit zu zeigen: Ge-

mälde, Skizzen und zwei Bronzen. Alles Dinge

aus den zehn letzten Lebensjahren.

Betritt man die Ausstellung, so durchquert

man ein Kabinett, darin als Hauptbild ein

Munch hängt. Zwei Welten getrennt durch

wenige Schritte. Nichts jedoch kann jene Re-

noirs klarer machen, als ein Vergleich der bei-

den. Bei Munch ist clie menschliche Gestalt

ein Schemen, unwirklich, ein flüchtiges, un-

gastliches Gehäuse des gehetzten Geistes. Einer

Vision gleich steht sie vor einem verschwim-

menden Landschaftshintergrund, mit nichts

dieser im Sinnlichen verbunden. Nur das Weh

der Welt spricht aus beiden, die Einsamkeit

und Verlassenheit der wissenden Geschöpfe.

Bei Renoir ist die Menschengestalt die Mani-

festation göttlichen Urvergnügens. Sie blüht

rund und glänzend zwischen Baum und

gen, diese ausgemergelten Körper, diese ab-

gestumpften Frauen und verwahrlosten Kin-

der haben ihren Darstellern dauernden Ruhm

nicht bringen können. Mit ganz wenigen Aus-

nahmen spürte man das Literarische der

Angelegenheit, das Zufällige und Modehafte

des Vorwurfs. Was bei den Werken der Ivoll-

witz gefangen nimmt, ist der aus ihnen sich

offenbarende Geist des unbedingt Echten,

des Erlebten, ist die unleugbare Tatsache, daß

hier Künstler und Stoff vollkommen iden-

tisch sind, und daß aus der letzten menschli-

chen Vereinigung von Ich und Objekt das

Kunstwerk entsteht. Die Form, so abgegriffen

und ausgelaugt sie sein mag, ist nur Mittel

zur Darstellung und wird in dem Augenblick

veredelt, vergeistigt, in dem die ganze mütter-

liche Kraft dieser herrlichen Frau sie durch-

strömt. Wir haben das letztemal von den Pla-

stiken der Roeder gesprochen, von einer Frau,

die aus dem Urgrund ihres Weibtums schafft

und Kunstwerke; in die Welt stellt, ohne das

letzte Handwerkliche zu besitzen. Bei derKoll-

witz ist es sehr ähnlich. Auch sie hat ein eige-

nes Handwerkliches, ein neues Technisches

nicht; die Sprache, in der sie spricht, ist nicht

die des Tages, ist jene der akademischen Tra-

dition. Aber es zeigt sich bei beiden, daß in

dem Augenblick das Technische in den Hinter-

grund tritt, sobald sich eine starke Persön-

lichkeit seiner zu bedienen wünscht. Denn es

sind doch immer wieder dieselben Dinge, die

gesagt werden seit Tausenden von Jahren, die

Geschichte vom Menschen und seine Ausein-

andersetzung mit Menschlichem und Göttli-

chem, und dies kann man in vielen Zungen

tun. Nur muß man ehrlich sein und weder

sich noch anderen etwas vorlügen wollen.

Bei Ferdinand Möller am Schöneberger Ufer,

der sich unentwegt für deutsche Kunst cin-

setzt, die im westlichen Berlin leider so ganz

aus der Mode kommt, sehen wir die jüngste

Produktion von Erich Heckei. Zweifellos

das Beste sind seine Stilleben. Gewohnt, die

Dinge ihrer eigenen Existenz zu entkleiden,

sie harmonisch einem Ganzen einzufügen, ver-

sagt Heckei überall, wo das Sujet eine gewisse

Realität verlangt. Die Festungsmauern eines

Hafens, die grauen Felsen im Vordergrund

einer Landschaft, erscheinen leicht wie The-

aterkulissen aus Pappe, die koloriert sind. An-

ders jedoch, wo ein paar Vasen mit Blumen

vor einem Vorhang stehen. Da webt sich das

Muster der Tischdecke mit den zarten Farben

der Naturgewächse, dem Leuchten der kerami-

schen Gläser zu einer wohlabgetönten Sym-

.los. Thorack. Bildnisbüste W.v. Bode. Wachs

Ausstellung der Berliner Sezession in Paris

phonie zusammen. Vollendetes findet sich ge-

rade in dieser Richtung auf einigen Aquarel-

len, die ebenfalls in dieser Ausstellung zusehen

sind.

Die Söhne Renoirs haben Flechtheim siebzig

Werke anvertraut, um sie zum Teil zum er-

stenmal der Öffentlichkeit zu zeigen: Ge-

mälde, Skizzen und zwei Bronzen. Alles Dinge

aus den zehn letzten Lebensjahren.

Betritt man die Ausstellung, so durchquert

man ein Kabinett, darin als Hauptbild ein

Munch hängt. Zwei Welten getrennt durch

wenige Schritte. Nichts jedoch kann jene Re-

noirs klarer machen, als ein Vergleich der bei-

den. Bei Munch ist clie menschliche Gestalt

ein Schemen, unwirklich, ein flüchtiges, un-

gastliches Gehäuse des gehetzten Geistes. Einer

Vision gleich steht sie vor einem verschwim-

menden Landschaftshintergrund, mit nichts

dieser im Sinnlichen verbunden. Nur das Weh

der Welt spricht aus beiden, die Einsamkeit

und Verlassenheit der wissenden Geschöpfe.

Bei Renoir ist die Menschengestalt die Mani-

festation göttlichen Urvergnügens. Sie blüht

rund und glänzend zwischen Baum und