« JOURNAL DER GOLDSCHMIEDEKUNST j

Ns 26

190

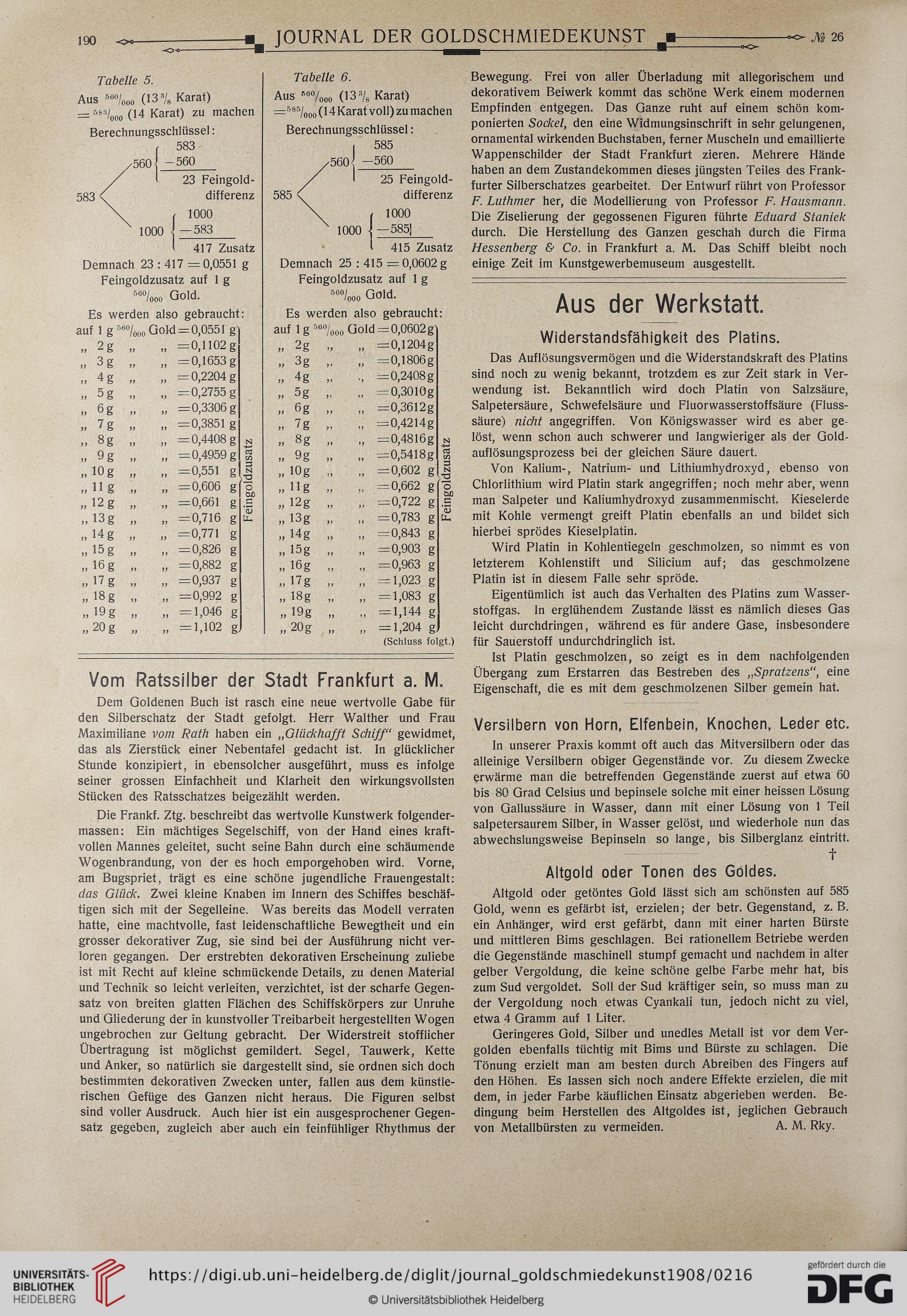

Tabelle 5.

Aus 660

000 (l*-

7s

Karat)

= B87000 (14 Karat) zu machen

Berechnungsschlüssel:

583

/560

560_

23 Feingold-

583

differenz

( 1000

1000

— 583

417 Zusatz

Demnach 23

417 =0,0551 g

Feingoldzusatz auf 1 g

B67ooo Gold.

Es werden also gebraucht

auf 1 g 560/ooo Gold=0,0551 g l

„ 2g

n

ff

=0,1102 g

„3g

ff

= 0,1653 g

„ 4g

h

ff

=0,2204 g

„5g

ff

=0,2755 g

„6g

,,

ff

= 0,3306 g

„ 7g

ff

ff

= 0,3851 g

„ 8g

ff

ff

= 0,4408 g

N

„9g

ff

ff

=0,4959 g

cn

„ 10 g

ff

ff

= 0,551 g

□

„Hg

ff

ff

= 0,606 g

"o

ÖZ)

„ 12 g

ff

ff

=0,661 g

„13g

ff

ff

=0,716 g

LU

„ 14 g

ff

ff

= 0,771 g

„ 15 g

ff

ff

= 0,826 g

„ 16 g

ff

ff

= 0,882 g

„ 17 g

ff

ff

= 0,937 g

„ 18 g

ff

ff

= 0,992 g

„ 19 g

ff

ff

= 1,046 g

„ 20 g

ff

ff

= 1,102 g

Tabelle 6.

Aus ß60/000 (133/8 Karat)

=585/000 (14 Karat voll) zu machen

Berechnungsschlüssel:

585

• 585

560 -560

I 25 Feingold-

differenz

| 1000

1000 1 — 585|

I 415 Zusatz

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g>

C

Demnach 25 : 415 = 0,0602 g

Feingoldzusatz auf 1 g

56O/ooo Gold.

Es werden also gebraucht:

auf 1 g 56%Oo Gold = 0,0602 g

„ 2g „ „ =0,1204g

„ 3g „ „ =0,1806g

„ 4g „ ., = 0,2408 g

„ 5g „ „ =0,3010g

„ 6g „ „ =0,3612g

„ 7g „ „ =0,4214g

„ 8g „ „ =0,4816g n

„ 9g „ „ =0,5418g 5

„ 10g „ „ =0,602

„11g „ „ =0,662

„12g „ „ =0,722

„13g „ „ =0,783

„14g „ „ =0,843

„15g „ „ =0,903

„16g „ „ =0,963

„17g „ „ =1,023

„ 18 g „ „ =1,083

„19g „ „ =1,144

„20g „ „ =1,204

(Schluss folgt.)

Vom Ratssilber der Stadt Frankfurt a. M.

Dem Goldenen Buch ist rasch eine neue wertvolle Gabe für

den Silberschatz der Stadt gefolgt. Herr Walther und Frau

Maximiliane vom Rath haben ein „Glückhafft Schiff“ gewidmet,

das als Zierstück einer Nebentafel gedacht ist. In glücklicher

Stunde konzipiert, in ebensolcher ausgeführt, muss es infolge

seiner grossen Einfachheit und Klarheit den wirkungsvollsten

Stücken des Ratsschatzes beigezählt werden.

Die Frankf. Ztg. beschreibt das wertvolle Kunstwerk folgender-

massen: Ein mächtiges Segelschiff, von der Hand eines kraft-

vollen Mannes geleitet, sucht seine Bahn durch eine schäumende

Wogenbrandung, von der es hoch emporgehoben wird. Vorne,

am Bugspriet, trägt es eine schöne jugendliche Frauengestalt:

das Glück. Zwei kleine Knaben im Innern des Schiffes beschäf-

tigen sich mit der Segelleine. Was bereits das Modell verraten

hatte, eine machtvolle, fast leidenschaftliche Bewegtheit und ein

grosser dekorativer Zug, sie sind bei der Ausführung nicht ver-

loren gegangen. Der erstrebten dekorativen Erscheinung zuliebe

ist mit Recht auf kleine schmückende Details, zu denen Material

und Technik so leicht verleiten, verzichtet, ist der scharfe Gegen-

satz von breiten glatten Flächen des Schiffskörpers zur Unruhe

und Gliederung der in kunstvoller Treibarbeit hergestellten Wogen

ungebrochen zur Geltung gebracht. Der Widerstreit stofflicher

Übertragung ist möglichst gemildert. Segel, Tauwerk, Kette

und Anker, so natürlich sie dargestellt sind, sie ordnen sich doch

bestimmten dekorativen Zwecken unter, fallen aus dem künstle-

rischen Gefüge des Ganzen nicht heraus. Die Figuren selbst

sind voller Ausdruck. Auch hier ist ein ausgesprochener Gegen-

satz gegeben, zugleich aber auch ein feinfühliger Rhythmus der

Bewegung. Frei von aller Überladung mit allegorischem und

dekorativem Beiwerk kommt das schöne Werk einem modernen

Empfinden entgegen. Das Ganze ruht auf einem schön kom-

ponierten Sockel, den eine Widmungsinschrift in sehr gelungenen,

ornamental wirkenden Buchstaben, ferner Muscheln und emaillierte

Wappenschilder der Stadt Frankfurt zieren. Mehrere Hände

haben an dem Zustandekommen dieses jüngsten Teiles des Frank-

furter Silberschatzes gearbeitet. Der Entwurf rührt von Professor

F. Luthmer her, die Modellierung von Professor F. Hausmann.

Die Ziselierung der gegossenen Figuren führte Eduard Staniek

durch. Die Herstellung des Ganzen geschah durch die Firma

Hessenberg & Co. in Frankfurt a. M. Das Schiff bleibt noch

einige Zeit im Kunstgewerbemuseum ausgestellt.

Aus der Werkstatt.

Widerstandsfähigkeit des Platins.

Das Auflösungsvermögen und die Widerstandskraft des Platins

sind noch zu wenig bekannt, trotzdem es zur Zeit stark in Ver-

wendung ist. Bekanntlich wird doch Platin von Salzsäure,

Salpetersäure, Schwefelsäure und Fluorwasserstoffsäure (Fluss-

säure) nicht angegriffen. Von Königswasser wird es aber ge-

löst, wenn schon auch schwerer und langwieriger als der Gold-

auflösungsprozess bei der gleichen Säure dauert.

Von Kalium-, Natrium- und Lithiumhydroxyd, ebenso von

Chlorlithium wird Platin stark angegriffen; noch mehr aber, wenn

man Salpeter und Kaliumhydroxyd zusammenmischt. Kieselerde

mit Kohle vermengt greift Platin ebenfalls an und bildet sich

hierbei sprödes Kieselplatin.

Wird Platin in Kohlentiegeln geschmolzen, so nimmt es von

letzterem Kohlenstift und Silicium auf; das geschmolzene

Platin ist in diesem Falle sehr spröde.

Eigentümlich ist auch das Verhalten des Platins zum Wasser-

stoffgas. In erglühendem Zustande lässt es nämlich dieses Gas

leicht durchdringen, während es für andere Gase, insbesondere

für Sauerstoff undurchdringlich ist.

Ist Platin geschmolzen, so zeigt es in dem nachfolgenden

Übergang zum Erstarren das Bestreben des „Spratzens“, eine

Eigenschaft, die es mit dem geschmolzenen Silber gemein hat.

Versilbern von Horn, Elfenbein, Knochen, Leder etc.

In unserer Praxis kommt oft auch das Mitversilbern oder das

alleinige Versilbern obiger Gegenstände vor. Zu diesem Zwecke

erwärme man die betreffenden Gegenstände zuerst auf etwa 60

bis 80 Grad Celsius und bepinsele solche mit einer heissen Lösung

von Gallussäure in Wasser, dann mit einer Lösung von 1 Teil

salpetersaurem Silber, in Wasser gelöst, und wiederhole nun das

abwechslungsweise Bepinseln so lange, bis Silberglanz eintritt.

- t

Altgold oder Tonen des Goldes.

Altgold oder getöntes Gold lässt sich am schönsten auf 585

Gold, wenn es gefärbt ist, erzielen; der betr. Gegenstand, z. B.

ein Anhänger, wird erst gefärbt, dann mit einer harten Bürste

und mittleren Bims geschlagen. Bei rationellem Betriebe werden

die Gegenstände maschinell stumpf gemacht und nachdem in alter

gelber Vergoldung, die keine schöne gelbe Farbe mehr hat, bis

zum Sud vergoldet. Soll der Sud kräftiger sein, so muss man zu

der Vergoldung noch etwas Cyankali tun, jedoch nicht zu viel,

etwa 4 Gramm auf 1 Liter.

Geringeres Gold, Silber und unedles Metall ist vor dem Ver-

golden ebenfalls tüchtig mit Bims und Bürste zu schlagen. Die

Tönung erzielt man am besten durch Abreiben des Fingers auf

den Höhen. Es lassen sich noch andere Effekte erzielen, die mit

dem, in jeder Farbe käuflichen Einsatz abgerieben werden. Be-

dingung beim Herstellen des Altgoldes ist, jeglichen Gebrauch

von Metallbürsten zu vermeiden. A. M. Rky.

Ns 26

190

Tabelle 5.

Aus 660

000 (l*-

7s

Karat)

= B87000 (14 Karat) zu machen

Berechnungsschlüssel:

583

/560

560_

23 Feingold-

583

differenz

( 1000

1000

— 583

417 Zusatz

Demnach 23

417 =0,0551 g

Feingoldzusatz auf 1 g

B67ooo Gold.

Es werden also gebraucht

auf 1 g 560/ooo Gold=0,0551 g l

„ 2g

n

ff

=0,1102 g

„3g

ff

= 0,1653 g

„ 4g

h

ff

=0,2204 g

„5g

ff

=0,2755 g

„6g

,,

ff

= 0,3306 g

„ 7g

ff

ff

= 0,3851 g

„ 8g

ff

ff

= 0,4408 g

N

„9g

ff

ff

=0,4959 g

cn

„ 10 g

ff

ff

= 0,551 g

□

„Hg

ff

ff

= 0,606 g

"o

ÖZ)

„ 12 g

ff

ff

=0,661 g

„13g

ff

ff

=0,716 g

LU

„ 14 g

ff

ff

= 0,771 g

„ 15 g

ff

ff

= 0,826 g

„ 16 g

ff

ff

= 0,882 g

„ 17 g

ff

ff

= 0,937 g

„ 18 g

ff

ff

= 0,992 g

„ 19 g

ff

ff

= 1,046 g

„ 20 g

ff

ff

= 1,102 g

Tabelle 6.

Aus ß60/000 (133/8 Karat)

=585/000 (14 Karat voll) zu machen

Berechnungsschlüssel:

585

• 585

560 -560

I 25 Feingold-

differenz

| 1000

1000 1 — 585|

I 415 Zusatz

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g>

C

Demnach 25 : 415 = 0,0602 g

Feingoldzusatz auf 1 g

56O/ooo Gold.

Es werden also gebraucht:

auf 1 g 56%Oo Gold = 0,0602 g

„ 2g „ „ =0,1204g

„ 3g „ „ =0,1806g

„ 4g „ ., = 0,2408 g

„ 5g „ „ =0,3010g

„ 6g „ „ =0,3612g

„ 7g „ „ =0,4214g

„ 8g „ „ =0,4816g n

„ 9g „ „ =0,5418g 5

„ 10g „ „ =0,602

„11g „ „ =0,662

„12g „ „ =0,722

„13g „ „ =0,783

„14g „ „ =0,843

„15g „ „ =0,903

„16g „ „ =0,963

„17g „ „ =1,023

„ 18 g „ „ =1,083

„19g „ „ =1,144

„20g „ „ =1,204

(Schluss folgt.)

Vom Ratssilber der Stadt Frankfurt a. M.

Dem Goldenen Buch ist rasch eine neue wertvolle Gabe für

den Silberschatz der Stadt gefolgt. Herr Walther und Frau

Maximiliane vom Rath haben ein „Glückhafft Schiff“ gewidmet,

das als Zierstück einer Nebentafel gedacht ist. In glücklicher

Stunde konzipiert, in ebensolcher ausgeführt, muss es infolge

seiner grossen Einfachheit und Klarheit den wirkungsvollsten

Stücken des Ratsschatzes beigezählt werden.

Die Frankf. Ztg. beschreibt das wertvolle Kunstwerk folgender-

massen: Ein mächtiges Segelschiff, von der Hand eines kraft-

vollen Mannes geleitet, sucht seine Bahn durch eine schäumende

Wogenbrandung, von der es hoch emporgehoben wird. Vorne,

am Bugspriet, trägt es eine schöne jugendliche Frauengestalt:

das Glück. Zwei kleine Knaben im Innern des Schiffes beschäf-

tigen sich mit der Segelleine. Was bereits das Modell verraten

hatte, eine machtvolle, fast leidenschaftliche Bewegtheit und ein

grosser dekorativer Zug, sie sind bei der Ausführung nicht ver-

loren gegangen. Der erstrebten dekorativen Erscheinung zuliebe

ist mit Recht auf kleine schmückende Details, zu denen Material

und Technik so leicht verleiten, verzichtet, ist der scharfe Gegen-

satz von breiten glatten Flächen des Schiffskörpers zur Unruhe

und Gliederung der in kunstvoller Treibarbeit hergestellten Wogen

ungebrochen zur Geltung gebracht. Der Widerstreit stofflicher

Übertragung ist möglichst gemildert. Segel, Tauwerk, Kette

und Anker, so natürlich sie dargestellt sind, sie ordnen sich doch

bestimmten dekorativen Zwecken unter, fallen aus dem künstle-

rischen Gefüge des Ganzen nicht heraus. Die Figuren selbst

sind voller Ausdruck. Auch hier ist ein ausgesprochener Gegen-

satz gegeben, zugleich aber auch ein feinfühliger Rhythmus der

Bewegung. Frei von aller Überladung mit allegorischem und

dekorativem Beiwerk kommt das schöne Werk einem modernen

Empfinden entgegen. Das Ganze ruht auf einem schön kom-

ponierten Sockel, den eine Widmungsinschrift in sehr gelungenen,

ornamental wirkenden Buchstaben, ferner Muscheln und emaillierte

Wappenschilder der Stadt Frankfurt zieren. Mehrere Hände

haben an dem Zustandekommen dieses jüngsten Teiles des Frank-

furter Silberschatzes gearbeitet. Der Entwurf rührt von Professor

F. Luthmer her, die Modellierung von Professor F. Hausmann.

Die Ziselierung der gegossenen Figuren führte Eduard Staniek

durch. Die Herstellung des Ganzen geschah durch die Firma

Hessenberg & Co. in Frankfurt a. M. Das Schiff bleibt noch

einige Zeit im Kunstgewerbemuseum ausgestellt.

Aus der Werkstatt.

Widerstandsfähigkeit des Platins.

Das Auflösungsvermögen und die Widerstandskraft des Platins

sind noch zu wenig bekannt, trotzdem es zur Zeit stark in Ver-

wendung ist. Bekanntlich wird doch Platin von Salzsäure,

Salpetersäure, Schwefelsäure und Fluorwasserstoffsäure (Fluss-

säure) nicht angegriffen. Von Königswasser wird es aber ge-

löst, wenn schon auch schwerer und langwieriger als der Gold-

auflösungsprozess bei der gleichen Säure dauert.

Von Kalium-, Natrium- und Lithiumhydroxyd, ebenso von

Chlorlithium wird Platin stark angegriffen; noch mehr aber, wenn

man Salpeter und Kaliumhydroxyd zusammenmischt. Kieselerde

mit Kohle vermengt greift Platin ebenfalls an und bildet sich

hierbei sprödes Kieselplatin.

Wird Platin in Kohlentiegeln geschmolzen, so nimmt es von

letzterem Kohlenstift und Silicium auf; das geschmolzene

Platin ist in diesem Falle sehr spröde.

Eigentümlich ist auch das Verhalten des Platins zum Wasser-

stoffgas. In erglühendem Zustande lässt es nämlich dieses Gas

leicht durchdringen, während es für andere Gase, insbesondere

für Sauerstoff undurchdringlich ist.

Ist Platin geschmolzen, so zeigt es in dem nachfolgenden

Übergang zum Erstarren das Bestreben des „Spratzens“, eine

Eigenschaft, die es mit dem geschmolzenen Silber gemein hat.

Versilbern von Horn, Elfenbein, Knochen, Leder etc.

In unserer Praxis kommt oft auch das Mitversilbern oder das

alleinige Versilbern obiger Gegenstände vor. Zu diesem Zwecke

erwärme man die betreffenden Gegenstände zuerst auf etwa 60

bis 80 Grad Celsius und bepinsele solche mit einer heissen Lösung

von Gallussäure in Wasser, dann mit einer Lösung von 1 Teil

salpetersaurem Silber, in Wasser gelöst, und wiederhole nun das

abwechslungsweise Bepinseln so lange, bis Silberglanz eintritt.

- t

Altgold oder Tonen des Goldes.

Altgold oder getöntes Gold lässt sich am schönsten auf 585

Gold, wenn es gefärbt ist, erzielen; der betr. Gegenstand, z. B.

ein Anhänger, wird erst gefärbt, dann mit einer harten Bürste

und mittleren Bims geschlagen. Bei rationellem Betriebe werden

die Gegenstände maschinell stumpf gemacht und nachdem in alter

gelber Vergoldung, die keine schöne gelbe Farbe mehr hat, bis

zum Sud vergoldet. Soll der Sud kräftiger sein, so muss man zu

der Vergoldung noch etwas Cyankali tun, jedoch nicht zu viel,

etwa 4 Gramm auf 1 Liter.

Geringeres Gold, Silber und unedles Metall ist vor dem Ver-

golden ebenfalls tüchtig mit Bims und Bürste zu schlagen. Die

Tönung erzielt man am besten durch Abreiben des Fingers auf

den Höhen. Es lassen sich noch andere Effekte erzielen, die mit

dem, in jeder Farbe käuflichen Einsatz abgerieben werden. Be-

dingung beim Herstellen des Altgoldes ist, jeglichen Gebrauch

von Metallbürsten zu vermeiden. A. M. Rky.