Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0043

DOI issue:

Heft 1

DOI article:Giedion, Sigfried: Zur Situation der französischen Architektur, [1]

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0043

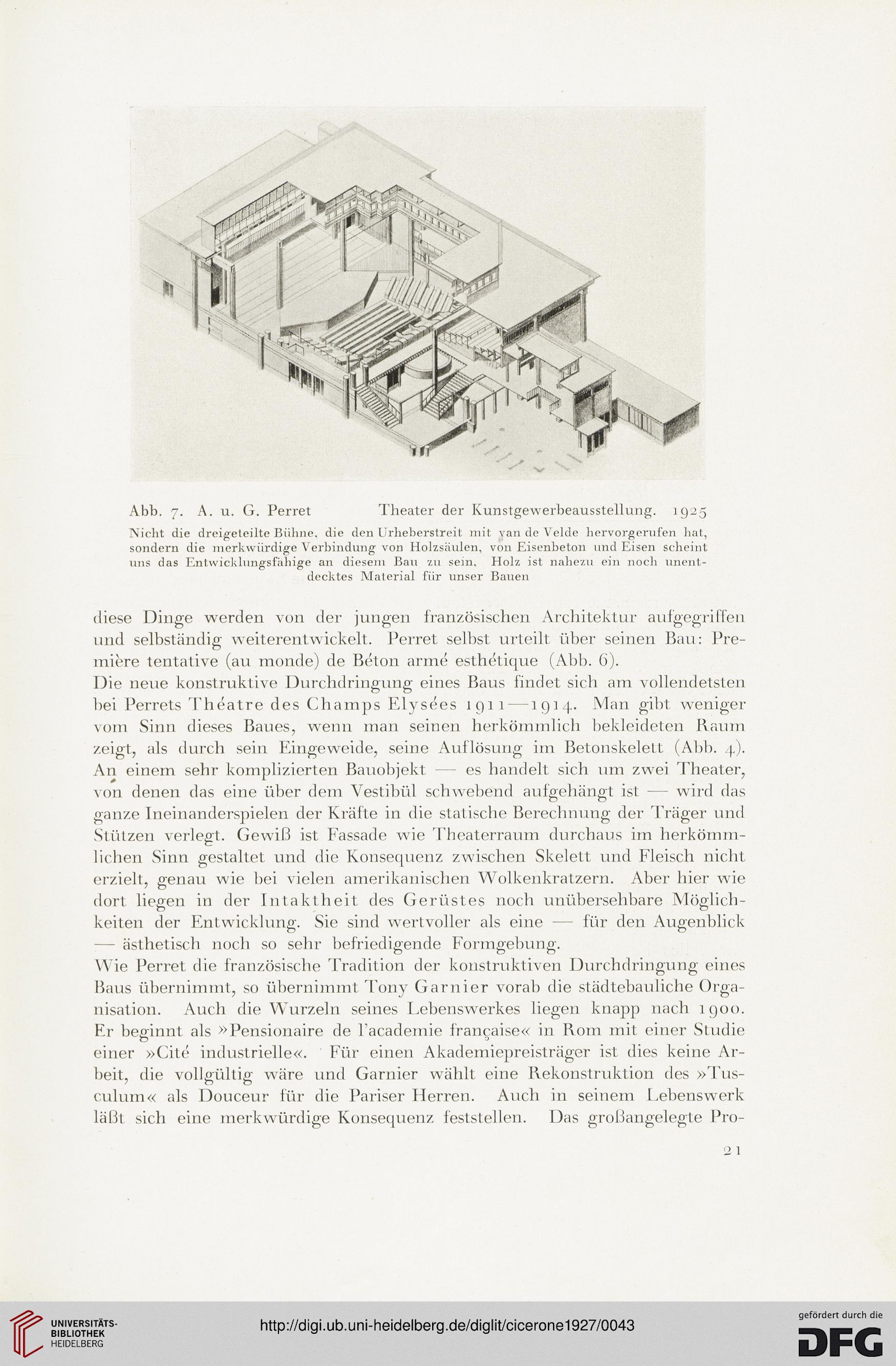

Abb. 7. A. u. G. Perret Theater der Kunstgewerbeausstellung. 1925

Nicht die dreigeteilte Bühne, die den Urheberstreit mit van de Velde hervorgerufen hat,

sondern die merkwürdige Verbindung von Holzsäulen, von Eisenbeton und Eisen scheint

uns das Entwicklungsfähige an diesem Bau zu sein, Holz ist nahezu ein noch unent-

decktes Material für unser Bauen

diese Dinge werden von der jungen französischen Architektur aufgegriffen

und selbständig weiterentwickelt. Perret selbst urteilt über seinen Bau: Pre-

miere tentative (au monde) de Beton arme esthetique (Abb. 6).

Die neue konstruktive Durchdringung eines Baus findet sich am vollendetsten

bei Perrets Theatre des Champs Elysees 1911 —1914. Man gibt weniger

vom Sinn dieses Baues, wenn man seinen herkömmlich bekleideten Raum

zeigt, als durch sein Eingeweide, seine Auflösung im Betonskelett (Abb. 4).

An einem sehr komplizierten Bauobjekt — es handelt sich um zwei Theater,

von denen das eine über dem Vestibül schwebend aufgehängt ist — wird das

ganze Ineinanderspielen der Kräfte in die statische Berechnung der Träger und

Stützen verlegt. Gewiß ist Fassade wie Theaterraum durchaus im herkömm-

lichen Sinn gestaltet und die Konsequenz zwischen Skelett und Fleisch nicht

erzielt, genau wie bei vielen amerikanischen Wolkenkratzern. Aber hier wie

dort hegen in der Intaktheit des Gerüstes noch unübersehbare Möglich-

keiten der Entwicklung. Sie sind wertvoller als eine — für den Augenblick

— ästhetisch noch so sehr befriedigende Formgebung.

Wie Perret die französische Tradition der konstruktiven Durchdringung eines

Baus übernimmt, so übernimmt Tony Garnier vorab die städtebauliche Orga-

nisation. Auch die Wurzeln seines Lebenswerkes liegen knapp nach 1900.

Er beginnt als »Pensionaire de l’academie francaise« in Rom mit einer Studie

einer »Cite industrielle«. Für einen Akademiepreisträger ist dies keine Ar-

beit, die vollgültig wäre und Garnier wählt eine Rekonstruktion des »Tus-

culum« als Douceur für die Pariser Herren. Auch in seinem Lebenswerk

läßt sich eine merkwürdige Konsequenz feststellen. Das großangelegte Pro-

21