Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0107

DOI Heft:

Heft 3

DOI Artikel:Kohlhaussen, Heinrich: Über eine gotische Lüneburger Truhe

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0107

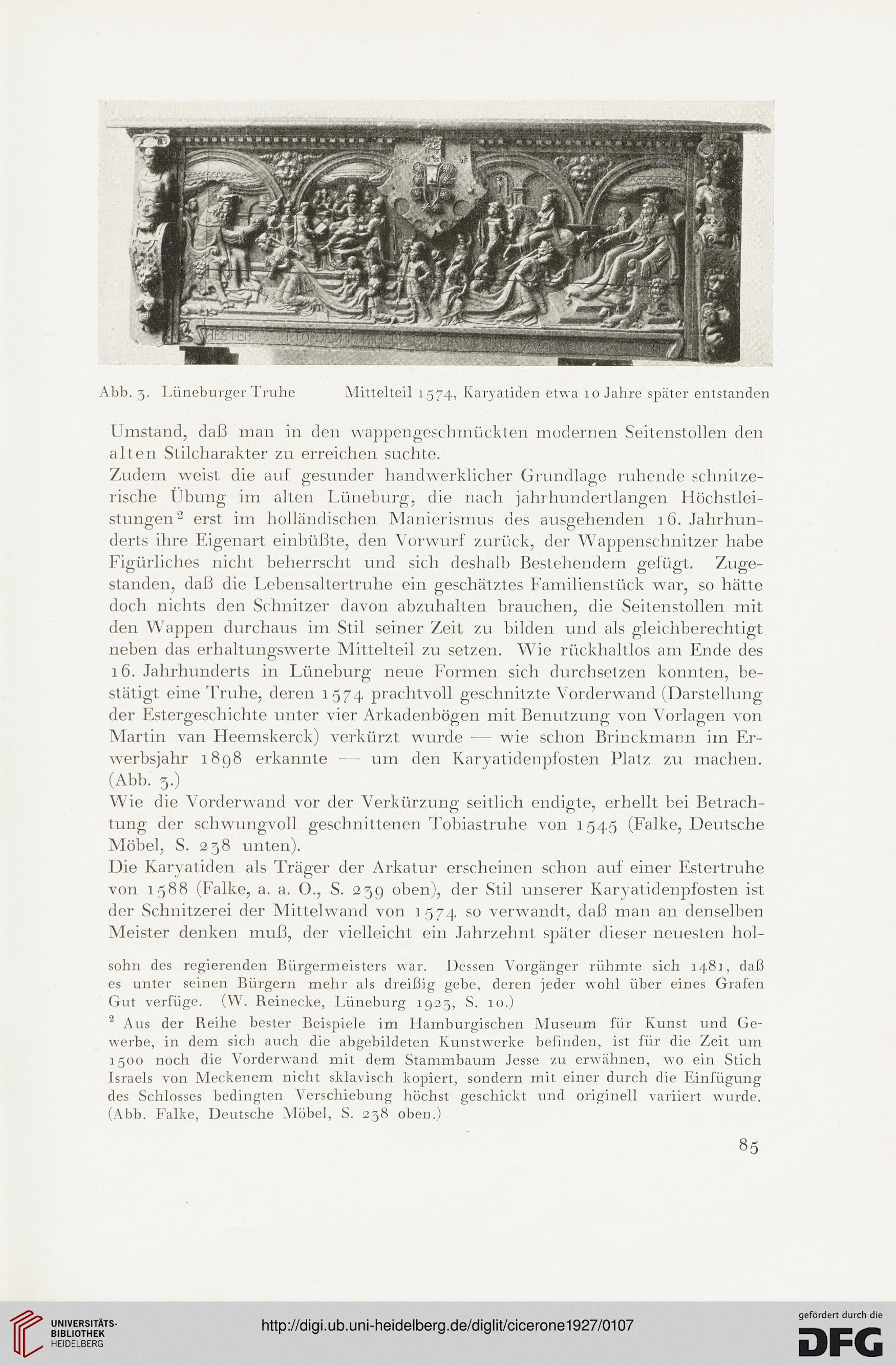

Abb. 3. Lüneburger Truhe Mittelteil 1574, Karyatiden etwa 10 Jahre später entstanden

Umstand, daß man in den wappengeschmückten modernen Seitenstollen den

alten Stilcharakter zu erreichen suchte.

Zudem weist die auf gesunder handwerklicher Grundlage ruhende schnitze-

rische Übung im allen Lüneburg, die nach jahrhundertlangen Höchstlei-

stungen2 erst im holländischen Manierismus des ausgehenden 16. Jahrhun-

derts ihre Eigenart einbüßte, den Vorwurf zurück, der Wappenschnitzer habe

Figürliches nicht beherrscht und sich deshalb Bestehendem gefügt. Zuge-

standen, daß die Lebensaltertruhe ein geschätztes Familienstück war, so hätte

doch nichts den Schnitzer davon abzuhalten brauchen, die Seitenstollen mit

den Wappen durchaus im Stil seiner Zeit zu bilden und als gleichberechtigt

neben das erhaltungswerte Mittelteil zu setzen. Wie rückhaltlos am Ende des

16. Jahrhunderts in Lüneburg neue Formen sich durchsetzen konnten, be-

stätigt eine Truhe, deren 1574 prachtvoll geschnitzte Vorderwand (Darstellung

der Estergeschichte unter vier Arkadenbögen mit Benutzung von Vorlagen von

Martin van Heemskerck) verkürzt wurde — wie schon Brinckmann im Er-

werbsjahr 1898 erkannte — um den Karyatidenpfosten Platz zu machen.

(Abb. 3.)

Wie die Vorderwand vor der Verkürzung seitlich endigte, erhellt bei Betrach-

tung der schwungvoll geschnittenen Tobiastruhe von 1545 (Falke, Deutsche

Möbel, S. 238 unten).

Die Karyatiden als Träger der Arkatur erscheinen schon auf einer Estertruhe

von 1588 (Falke, a. a. O., S. 23g oben), der Stil unserer Karyatidenpfosten ist

der Schnitzerei der Mittelwand von 1574 so verwandt, daß man an denselben

Meister denken muß, der vielleicht ein Jahrzehnt später dieser neuesten hol-

sohn des regierenden Bürgermeisters war. Dessen Vorgänger rühmte sich 1481, daß

es unter seinen Bürgern mehr als dreißig gebe, deren jeder wohl über eines Grafen

Gut verfüge. (W. Reinecke, Lüneburg 1923, S. 10.)

2 Aus der Reihe bester Beispiele im Hamburgischen Museum für Kunst und Ge-

werbe, in dem sich auch die abgebildeten Kunstwerke befinden, ist für die Zeit um

1500 noch die Vorderwand mit dem Stammbaum Jesse zu erwähnen, wo ein Stich

Israels von Meckenem nicht sklavisch kopiert, sondern mit einer durch die Einfügung

des Schlosses bedingten Verschiebung höchst geschickt und originell variiert wurde.

(Abb. Falke, Deutsche Möbel, S. 238 oben.)

85