Seine Darstellungsform bleibt gewiß nicht

ohne Wandel, besonders nach der Südsee

(1911\) tritt eine Zusammenfassung der Far-

ben in beruhigten größeren Flächen ein, aber

im Grunde richtet sich die Art des Vortrags

bei Nolde mehr nach dem Grad und der Art

der Erregung durch den jeweiligen Gegen-

stand als nach der Zeit der Entstehung, ln

konzentrischen Kreisen umschließen sich die

Schaffensprodukte; manche Arbeiten liegen

ferner an der Peripherie, ziemlich weit vom

Wesenskern der Noldeschen Kraft; andere, oft

aus der gleichen Zeit, lassen die Glutnähe des

Zentrums ahnen, entstehen wie von selbst aus

schöpferischer Intuition, sind unmittelbare

und intimste Äußerungen seiner Seele. Dies

dürfte auch für andere Maler zutreffen, in

solcher Deutlichkeit beobachtet man den Span-

nungsunterschied nur bei Nolde. Es liegt nahe

zu vermuten, daß die Abstufung der Inten-

sität mit den Themenkreisen zusammenhängt,

in denen Noldes Arbeit sich erschöpft. Wir

sprechen ganz allgemein von seinen religiösen

Bildern, den Südseelandschaften, den Masken

und Stilleben, den Blumengärten, den Bildern

mythischen und grotesken Inhalts. Aber eine

w eitere Überraschung, auch diese Vermutung

bestätigt sich nicht. Es gibt Blumen, die erreg-

tere Inkarnationen seines Innenlebens sind als

einige der Christusbilder, und Mythologien

voll heißeren Lebens als die Tropen. Im

Grunde malt Nolde in allen Fällen sich selbst,

und die Aufteilung des Werkes in thematisch

bestimmte Gruppen muß äußerlich bleiben.

Aus tiefster Erdverbundenheit, besser aus dem

Einklang mit den zeugenden Kräften des Le-

bens, sind alle künstlerischen Mitteilungen

Noldes entstanden. Man könnte vielleicht von

einem gewissen Animalismus sprechen, inso-

fern er stets zu den Urtrieben hinabsteigt

und in den glücklichen Fällen einer Offen-

barung zu den Müttern gelangt, also zu Gott.

Denn was wäre ihm Gott sonst als die Kraft,

aus der das Leben sich erneuert. Es war sicher

falsch, in den Jahren der verfrühten Hoffnung

auf religiöse Erneuerung Noldes biblische

Bilder als Sonderklasse herauszuheben und

Nolde als den religiösen Maler des zwanzigsten

Jahrhunderts auszurufen. Zum Glück sind

seine friesischen Bauern dieser zeugenden

Kraft des Lebens ebenso nahe wie die Jünger

Christi, und die blühenden Bauerngärten ein

ebenso überzeugendes Manifest wie die Him-

melfahrt. Wir bilden die Mosesfindung ab von

1910, ein weniger bekanntes Werk, das nicht

nur zeitlich in der Nähe der ersten überragen-

den religiösen Konzeptionen steht. Unter den

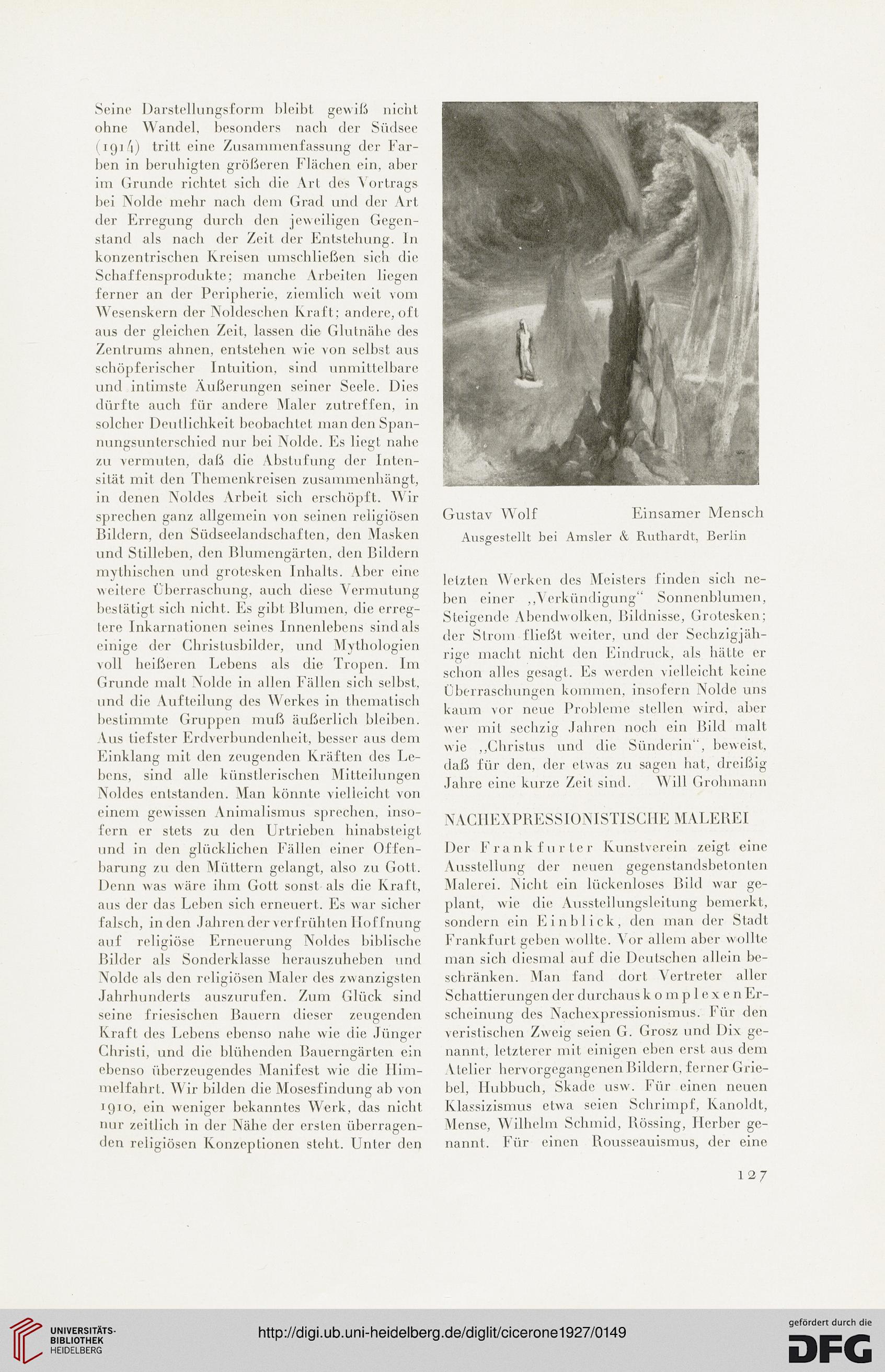

Gustav Wolf Einsamer Mensch

Ausgestellt bei Amsler & Ruthardt, Berlin

letzten Werken des Meisters finden sich ne-

ben einer „Verkündigung“ Sonnenblumen,

Steigende Abendwolken, Bildnisse, Grotesken;

der Strom fließt weiter, und der Sechzigjäh-

rige macht nicht den Eindruck, als hätte er

schon alles gesagt. Es werden vielleicht keine

Überraschungen kommen, insofern Nolde uns

kaum vor neue Probleme stellen wird, aber

wer mit sechzig Jahren noch ein Bild malt

wie „Christus und die Sünderin“, beweist,

daß für den, der etwas zu sagen hat, dreißig

Jahre eine kurze Zeit sind. Will Grohmann

NACH EXPRESSIONISTISCHE MALEREI

Der Frank f urter Kunstverein zeigt eine

Ausstellung der neuen gegenstandsbetonten

Malerei. Nicht ein lückenloses Bild war ge-

plant, wie die Ausstellungsleitung bemerkt,

sondern ein Einblick, den man der Stadt

Frankfurt geben wollte. Vor allem aber wollte

man sich diesmal auf die Deutschen allein be-

schränken. Man fand dort Vertreter aller

Schattierungen der durchaus komplexen Er-

scheinung des Nachexpressionismus. Für den

veristischen Zweig seien G. Grosz und Dix ge-

nannt, letzterer mit einigen eben erst aus dem

Atelier hervorgegangenen Bildern, ferner Grie-

bel, Hubbuch, Skade usw. Für einen neuen

Klassizismus etwa seien Schrimpf, Kanoldt,

Mense, Wilhelm Schmid, Rössing, Herber ge-

nannt. Für einen Rousseauismus, der eine

127

ohne Wandel, besonders nach der Südsee

(1911\) tritt eine Zusammenfassung der Far-

ben in beruhigten größeren Flächen ein, aber

im Grunde richtet sich die Art des Vortrags

bei Nolde mehr nach dem Grad und der Art

der Erregung durch den jeweiligen Gegen-

stand als nach der Zeit der Entstehung, ln

konzentrischen Kreisen umschließen sich die

Schaffensprodukte; manche Arbeiten liegen

ferner an der Peripherie, ziemlich weit vom

Wesenskern der Noldeschen Kraft; andere, oft

aus der gleichen Zeit, lassen die Glutnähe des

Zentrums ahnen, entstehen wie von selbst aus

schöpferischer Intuition, sind unmittelbare

und intimste Äußerungen seiner Seele. Dies

dürfte auch für andere Maler zutreffen, in

solcher Deutlichkeit beobachtet man den Span-

nungsunterschied nur bei Nolde. Es liegt nahe

zu vermuten, daß die Abstufung der Inten-

sität mit den Themenkreisen zusammenhängt,

in denen Noldes Arbeit sich erschöpft. Wir

sprechen ganz allgemein von seinen religiösen

Bildern, den Südseelandschaften, den Masken

und Stilleben, den Blumengärten, den Bildern

mythischen und grotesken Inhalts. Aber eine

w eitere Überraschung, auch diese Vermutung

bestätigt sich nicht. Es gibt Blumen, die erreg-

tere Inkarnationen seines Innenlebens sind als

einige der Christusbilder, und Mythologien

voll heißeren Lebens als die Tropen. Im

Grunde malt Nolde in allen Fällen sich selbst,

und die Aufteilung des Werkes in thematisch

bestimmte Gruppen muß äußerlich bleiben.

Aus tiefster Erdverbundenheit, besser aus dem

Einklang mit den zeugenden Kräften des Le-

bens, sind alle künstlerischen Mitteilungen

Noldes entstanden. Man könnte vielleicht von

einem gewissen Animalismus sprechen, inso-

fern er stets zu den Urtrieben hinabsteigt

und in den glücklichen Fällen einer Offen-

barung zu den Müttern gelangt, also zu Gott.

Denn was wäre ihm Gott sonst als die Kraft,

aus der das Leben sich erneuert. Es war sicher

falsch, in den Jahren der verfrühten Hoffnung

auf religiöse Erneuerung Noldes biblische

Bilder als Sonderklasse herauszuheben und

Nolde als den religiösen Maler des zwanzigsten

Jahrhunderts auszurufen. Zum Glück sind

seine friesischen Bauern dieser zeugenden

Kraft des Lebens ebenso nahe wie die Jünger

Christi, und die blühenden Bauerngärten ein

ebenso überzeugendes Manifest wie die Him-

melfahrt. Wir bilden die Mosesfindung ab von

1910, ein weniger bekanntes Werk, das nicht

nur zeitlich in der Nähe der ersten überragen-

den religiösen Konzeptionen steht. Unter den

Gustav Wolf Einsamer Mensch

Ausgestellt bei Amsler & Ruthardt, Berlin

letzten Werken des Meisters finden sich ne-

ben einer „Verkündigung“ Sonnenblumen,

Steigende Abendwolken, Bildnisse, Grotesken;

der Strom fließt weiter, und der Sechzigjäh-

rige macht nicht den Eindruck, als hätte er

schon alles gesagt. Es werden vielleicht keine

Überraschungen kommen, insofern Nolde uns

kaum vor neue Probleme stellen wird, aber

wer mit sechzig Jahren noch ein Bild malt

wie „Christus und die Sünderin“, beweist,

daß für den, der etwas zu sagen hat, dreißig

Jahre eine kurze Zeit sind. Will Grohmann

NACH EXPRESSIONISTISCHE MALEREI

Der Frank f urter Kunstverein zeigt eine

Ausstellung der neuen gegenstandsbetonten

Malerei. Nicht ein lückenloses Bild war ge-

plant, wie die Ausstellungsleitung bemerkt,

sondern ein Einblick, den man der Stadt

Frankfurt geben wollte. Vor allem aber wollte

man sich diesmal auf die Deutschen allein be-

schränken. Man fand dort Vertreter aller

Schattierungen der durchaus komplexen Er-

scheinung des Nachexpressionismus. Für den

veristischen Zweig seien G. Grosz und Dix ge-

nannt, letzterer mit einigen eben erst aus dem

Atelier hervorgegangenen Bildern, ferner Grie-

bel, Hubbuch, Skade usw. Für einen neuen

Klassizismus etwa seien Schrimpf, Kanoldt,

Mense, Wilhelm Schmid, Rössing, Herber ge-

nannt. Für einen Rousseauismus, der eine

127