Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0281

DOI issue:

Heft 8

DOI article:Rundschau

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0281

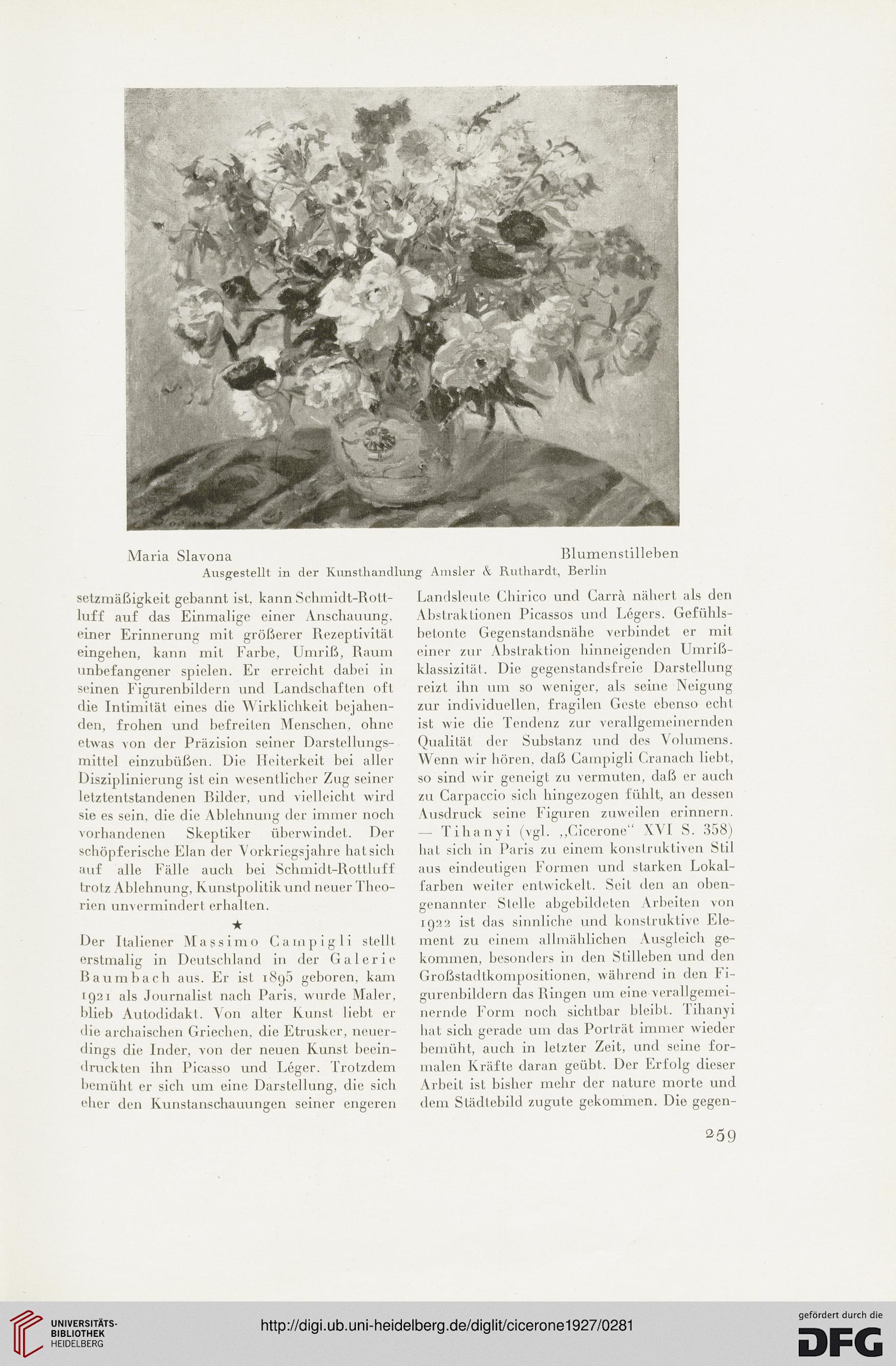

Maria Slavona Blumenstilleben

Ausgestellt in der Kunsthandlung Amsler & Ruthardt, Berlin

setzmäßigkeit gebannt ist, kann Schmidt-Rott-

luff auf das Einmalige einer Anschauung,

einer Erinnerung mit größerer Rezeptivität

entgehen, kann mit Farbe, Umriß, Raum

unbefangener spielen. Er erreicht dabei in

seinen Figurenbildern und Landschaften oft

die Intimität eines die Wirklichkeit bejahen-

den, frohen und befreiten Menschen, ohne

etwas von der Präzision seiner Darstellungs-

mittel einzubüßen. Die Heiterkeit bei aller

Disziplinierung ist ein wesentlicher Zug seiner

letztentstandenen Bilder, und vielleicht wird

sie es sein, die die Ablehnung der immer noch

vorhandenen Skeptiker überwindet. Der

schöpferische Elan der 'Vorkriegsjahre hat sich

auf alle Fälle auch bei Schmidt-Rottluff

trotz Ablehnung, Kunstpolitik und neuer Theo-

rien unvermindert erhalten.

★

Der Italiener Massimo Campigli stellt

erstmalig in Deutschland in der Galerie

Baumbach aus. Er ist i8g5 geboren, kam

1921 als Journalist nach Paris, wurde Maler,

blieb Autodidakt. Von alter Kunst liebt er

die archaischen Griechen, die Etrusker, neuer-

dings die Inder, von der neuen Kunst beein-

druckten ihn Picasso und Leger. Trotzdem

bemüht er sich um eine Darstellung, die sich

eher den Kunstanschauungen seiner engeren

Landsleute Chirico und Carrä nähert als den

Abstraktionen Picassos und Legers. Gefühls-

betonte Gegenstandsnähe verbindet er mit

einer zur Abstraktion hinneigenden Umriß-

klassizität. Die gegenstandsfreie Darstellung

reizt ihn um so weniger, als seine Neigung

zur individuellen, fragilen Geste ebenso echt

ist wie die Tendenz zur verallgemeinernden

Qualität der Substanz und des Volumens.

Wenn wir hören, daß Campigli Cranach liebt,

so sind wir geneigt zu vermuten, daß er auch

zu Carpaccio sich hingezogen fühlt, an dessen

Ausdruck seine Figuren zuweilen erinnern.

— Tihanyi (vgl. „Cicerone“ XVI S. 358)

hat sich in Paris zu einem konstruktiven Stil

aus eindeutigen Formen und starken Lokal-

farben weiter entwickelt. Seit den an oben-

genannter Stelle abgebildeten Arbeiten von

1922 ist das sinnliche und konstruktive Ele-

ment zu einem allmählichen Ausgleich ge-

kommen, besonders in den Stilleben und den

Großstadtkompositionen, während in den Fi-

gurenbildern das Ringen um eine verallgemei-

nernde Form noch sichtbar bleibt. Tihanyi

hat sich gerade um das Porträt immer wieder

bemüht, auch in letzter Zeit, und seine for-

malen Kräfte daran geübt. Der Erfolg dieser

Arbeit ist bisher mehr der nature morte und

dem Städlebild zugute gekommen. Die gegen-