Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 20.1928

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0088

DOI issue:

Heft 2

DOI article:Cohen, Walter: Alte Malerei aus rheinisch-westfälischem Privatbesitz: zur Ausstellung in Düsseldorf

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0088

lieh Fürstenbergschen Besitz, bestätigt die zuerst von Karl Schäfer aufgestellteThese,

daß dieser holländische (auch Antwerpner?) Meister in Lübeck beschäftigt worden

ist, ein neuer Beweis für die regen künstlerischen Beziehungen unserer Hanse-

städte zu den Niederlanden. Von dem »Antwerpner Meister um i 518«, dessen

Hauptwerk der große Altar der Brief kapelle in der Marienkirche zu Lübeck ist,

kann die ungemein dekorative Anbetung der Könige aus dem Schlosse in Neu-

wied gezeigt werden, von dem schwachen Brügger »Meister von St. Sang« ein

farbig angenehmes, noch unbekanntes Triptychon aus Schloß Hugenpoet. Alte

Bekannte sind dagegen aus Thomeschem Besitze die beiden vorzüglichen Bild-

nisse eines mürrisch blickenden Ehepaares, die lange im Provinzialmuseum zu

Hannover als Bestandtteil der Cumberlandsammlung (Katalog Nr. 195 u. 194)

hingen. Die Inschrift »Willem Key« ist sicher von späterer Hand, in Wahrheit

stammen sie von einem unbekannten Holländer um 1530. Derselben Samm-

lung gehört der sehr liebevoll ausgeführte Christus in Gethsemane von Adriaen

Isenbrant an. Mit charakteristischen Werken sind ferner Ambrosius Benson,

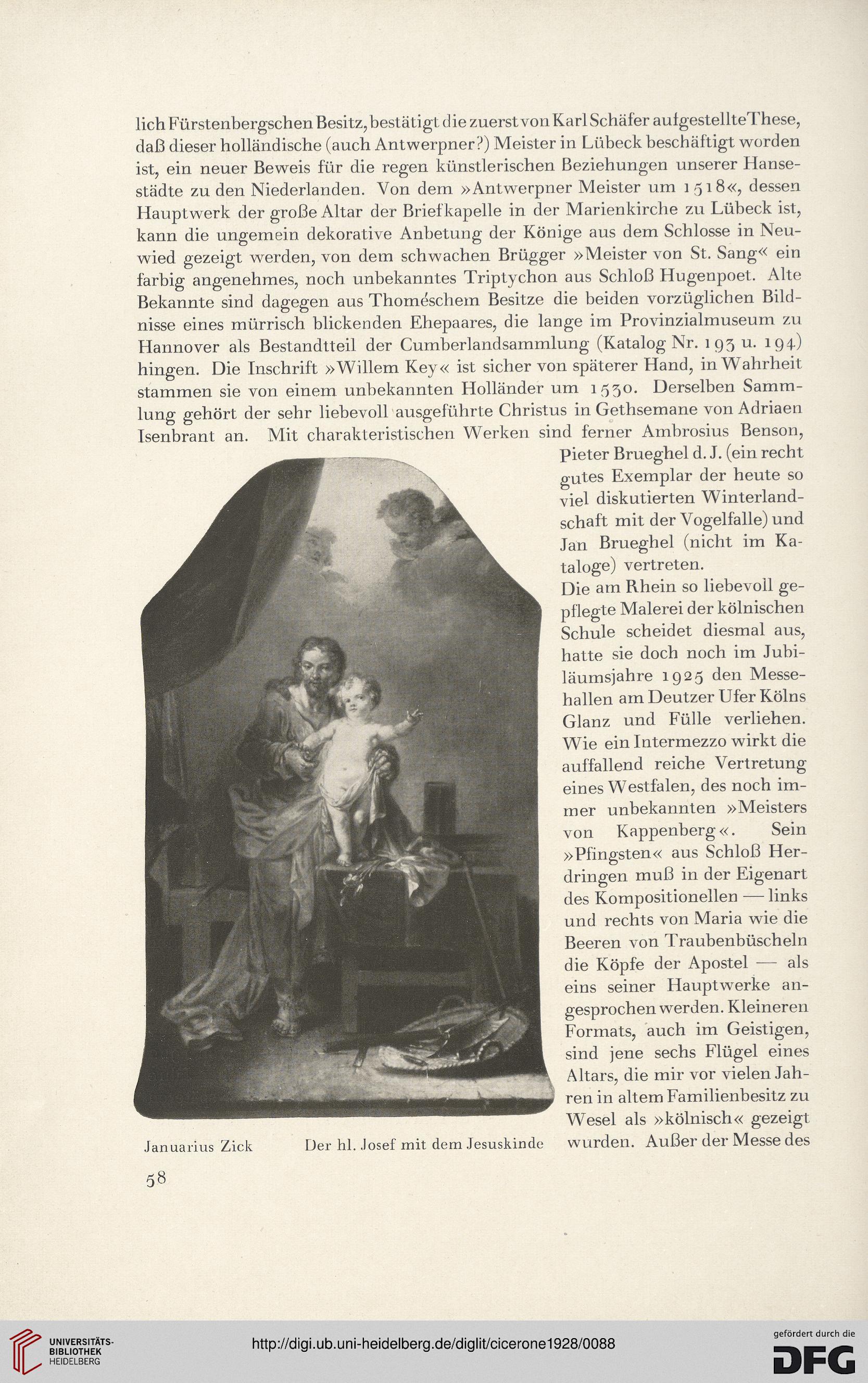

Januarius Zick Der hl. Josef

mit dem Jesuskinde

Pieter Brueghel d. J. (ein recht

gutes Exemplar der heute so

viel diskutierten Winterland-

schaft mit der Vogelfalle) und

Jan Brueghel (nicht im Ka-

taloge) vertreten.

Die am Rhein so liebevoll ge-

pflegte Malerei der kölnischen

Schule scheidet diesmal aus,

hatte sie doch noch im Jubi-

läumsjahre 1925 den Messe-

hallen am Deutzer Ufer Kölns

Glanz und Fülle verliehen.

Wie ein Intermezzo wirkt die

auffallend reiche Vertretung

eines Westfalen, des noch im-

mer unbekannten »Meisters

von Kappenberg«. Sein

»Pfingsten« aus Schloß Her-

dringen muß in der Eigenart

des Kompositionellen — links

und rechts von Maria wie die

Beeren von Traubenbüscheln

die Köpfe der Apostel -— als

eins seiner Hauptwerke an-

gesprochen werden. Kleineren

Formats, auch im Geistigen,

sind jene sechs Flügel eines

Altars, die mir vor vielen Jah-

ren in altem Familienbesitz zu

Wesel als »kölnisch« gezeigt

wurden. Außer der Messe des