Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 20.1928

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0232

DOI Heft:

Heft 6

DOI Artikel:Rundschau

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0232

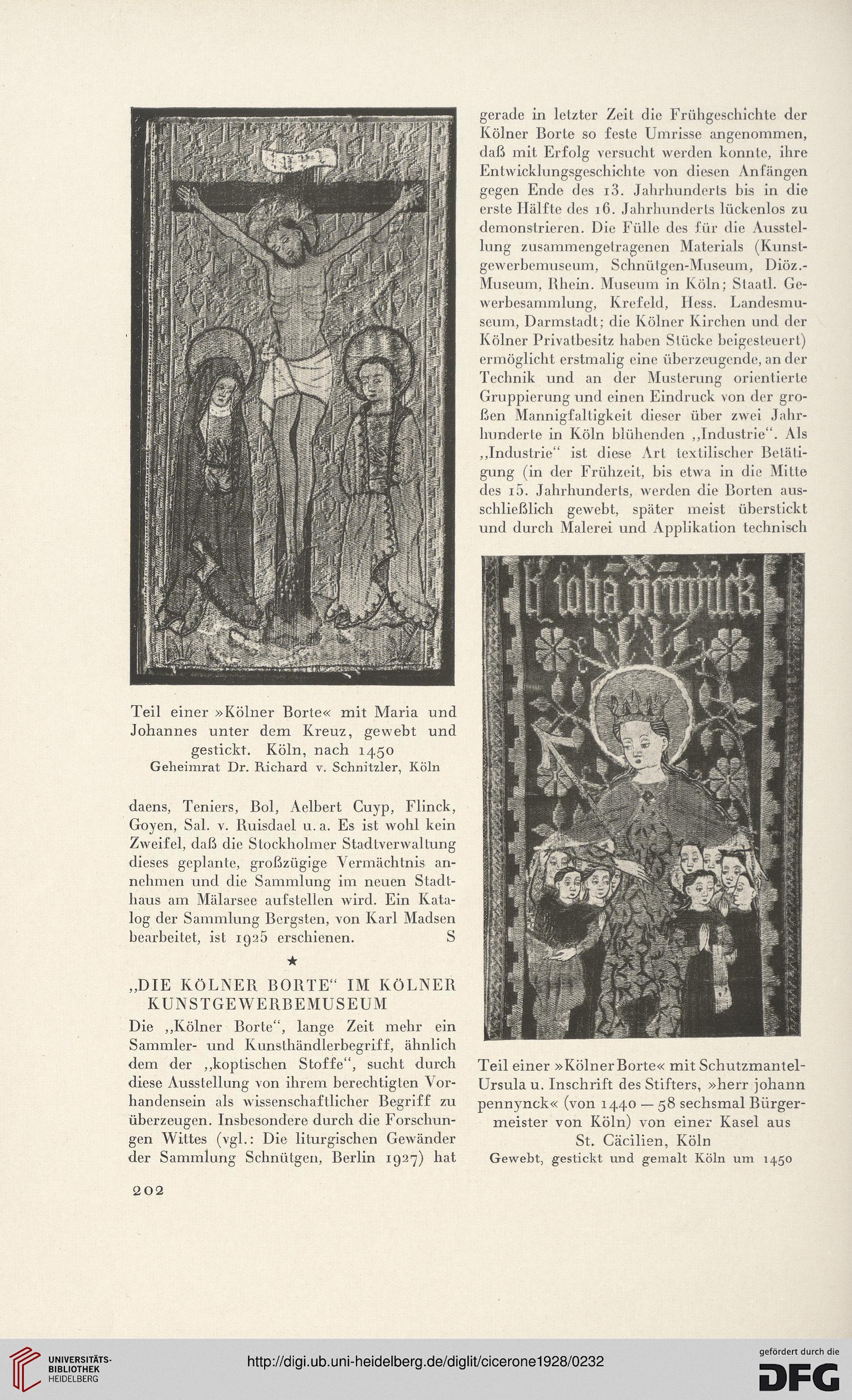

Teil einer »Kölner Borte« mit Maria und

Johannes unter dem Kreuz, gewebt und

gestickt. Köln, nach 1450

Geheimrat Dr. Richard v. Schnitzler, Köln

daens, Teniers, Bol, Aelbert Cuyp, Flinck,

Goyen, Sal. v. Ruisdael u.a. Es ist wohl kein

Zweifel, daß die Stockholmer Stadtverwaltung

dieses geplante, großzügige Vermächtnis an-

nehmen und die Sammlung im neuen Stadt-

haus am Mälarsee aufstellen wird. Ein Kata-

log der Sammlung Bcrgsten, von Karl Madsen

bearbeitet, ist 1926 erschienen. S

★

„DIE KÖLNER BORTE“ IM KÖLNER

KUNSTGEWERBEMUSEUM

Die „Kölner Borte“, lange Zeit mehr ein

Sammler- und Kunsthändlerbegriff, ähnlich

dem der „koptischen Stoffe“, sucht durch

diese Ausstellung von ihrem berechtigten Vor-

handensein als wissenschaftlicher Begriff zu

überzeugen. Insbesondere durch die Forschun-

gen Wittes (vgl.: Die liturgischen Gewänder

der Sammlung Schnütgen, Berlin 1927) hat

gerade in letzter Zeit die Frühgeschichte der

Kölner Borte so feste Umrisse angenommen,

daß mit Erfolg versucht werden konnte, ihre

Entwicklungsgeschichte von diesen Anfängen

gegen Ende des i3. Jahrhunderts bis in die

erste Hälfte des 16. Jahrhunderts lückenlos zu

demonstrieren. Die Fülle des für die Ausstel-

lung zusammengetragenen Materials (Kunst-

gewerbemuseum, Schnütgen-Museum, Diöz.-

Museum, Rhein. Museum in Köln; Staatl. Ge-

werbesammlung, Krefeld, Hess. Landesmu-

seum, Darmstadt; die Kölner Kirchen und der

Kölner Privatbesitz haben Stücke beigesteuert)

ermöglicht erstmalig eine überzeugende, an der

Technik und an der Musterung orientierte

Gruppierung und einen Eindruck von der gro-

ßen Mannigfaltigkeit dieser über zwei Jahr-

hunderte in Köln blühenden „Industrie“. Als

„Industrie“ ist diese Art iextilischer Betäti-

gung (in der Frühzeit, bis etwa in die Mitte

des i5. Jahrhunderts, werden die Borten aus-

schließlich gewebt, später meist überstickt

und durch Malerei und Applikation technisch

Teil einer »Kölner Borte« mit Schutzmantel-

Ursula u. Inschrift des Stifters, »herr johann

pennynck« (von 1440 — 58 sechsmal Bürger-

meister von Köln) von einer Kasel aus

St. Cäcilien, Köln

Gewebt, gestickt und gemalt Köln um 1450

202