„bereichert“) insofern anzusehen, als inner-

halb der Zunftorganisation ausschließlich für

den kirchlichen Gebrauch zum mindesten des

Rheinlands und Westfalens im zähen Festhal-

ten am „eingeführten“ Typus nicht nur auf

Bestellung, sondern sicherlich auch auf Vor-

rat gearbeitet wurde. Wenn man diese geweb-

ten Borten mit den Stickereien des i3. und

i4- Jahrhunderts vergleicht, wird der Abstand

an beweglichem Erfindungsreichtum spürbar,

der ja schon durch die unbeweglichere, be-

grenztere Technik des Webens bedingt ist. In

diesem Sinne hat es gleichfalls Berechtigung,

von einer Industrialisierung zu reden, da an

Stelle des einmaligen, höchst individuellen Ein-

falls des Stickers der beliebig reproduzierbare

Entwurf des Musterzeichners tritt, die Arbeit

des Kopfes und der Hand nicht mehr wie In

den frühen Stücken eine unlösliche Einheit

bilden. Auch die besondere technische Eigen-

heit der Kölner Borten, daß, abgesehen von

einigen ganz wenigen frühen Stücken des i3.

und i4. Jahrhunderts, immer die Kette aus

Leinen und nur der Schuß aus Seide und

Iläutchengold besteht, könnte man zu den indu-

striellen Merkmalen der Borte rechnen, inso-

fern als hier die Gesichtspunkte kaufmänni-

scher Sparsamkeit und Dauer maßgebend wa-

ren. Doch innerhalb dieser selbstgezogenen

Grenzen entfaltet sich selbst beim bevorzug-

ten und typischen Ornament, wie z. B. dem des

„Blütenbäumchens“ ein Variantenreichtum,

der erstaunlich ist. In der ersten Periode der

Kölner Borte, die ungefähr bis zum Jahre i45o

reicht, begnügt man sich mit reinen ornamen-

talen, vegetabilischen, christlich-symbolischen

und heraldischen Motiven, die zum Teil wie

z.B. das Motiv der gegenständigen langge-

schwänzten Vögel („Papageien“), durch die si-

zilianisch-sarazenische Weberei vermittelt, aus

dem Orient stammen. Zum Vergleich ausge-

stellte Kölner Druckstoffe des i3. bis i4. Jahr-

hunderts zeigen die gleichen Motive. Erst seit

i45o liebt man es, die in Rheinland-Westfalen

besonders verehrten Heiligen in halber oder zu-

meist. ganzer Figur mit Inschriften anzubrin-

gen, bis dann in der Zeit um i5oo etwa auch

die religiöse Szene, wenn auch zunächst

in durchaus unillusionistischer Weise, den

Schmuck der Borten bildet. Die Typik der ein-

zelnen Figuren, erst recht die der religiösen

Szenen, gibt uns einen Beitrag zur Geschichte

der Kölner Malerschule, der sehr beachtlich

ist. Eine Figur wie die der Schutzmantelursula

auf der Kasel in St. Cäcilien, Köln reiht sich

den besten Tafelbildern der Schule an. Die

Kölnische Eigenart der Borten würde bei den

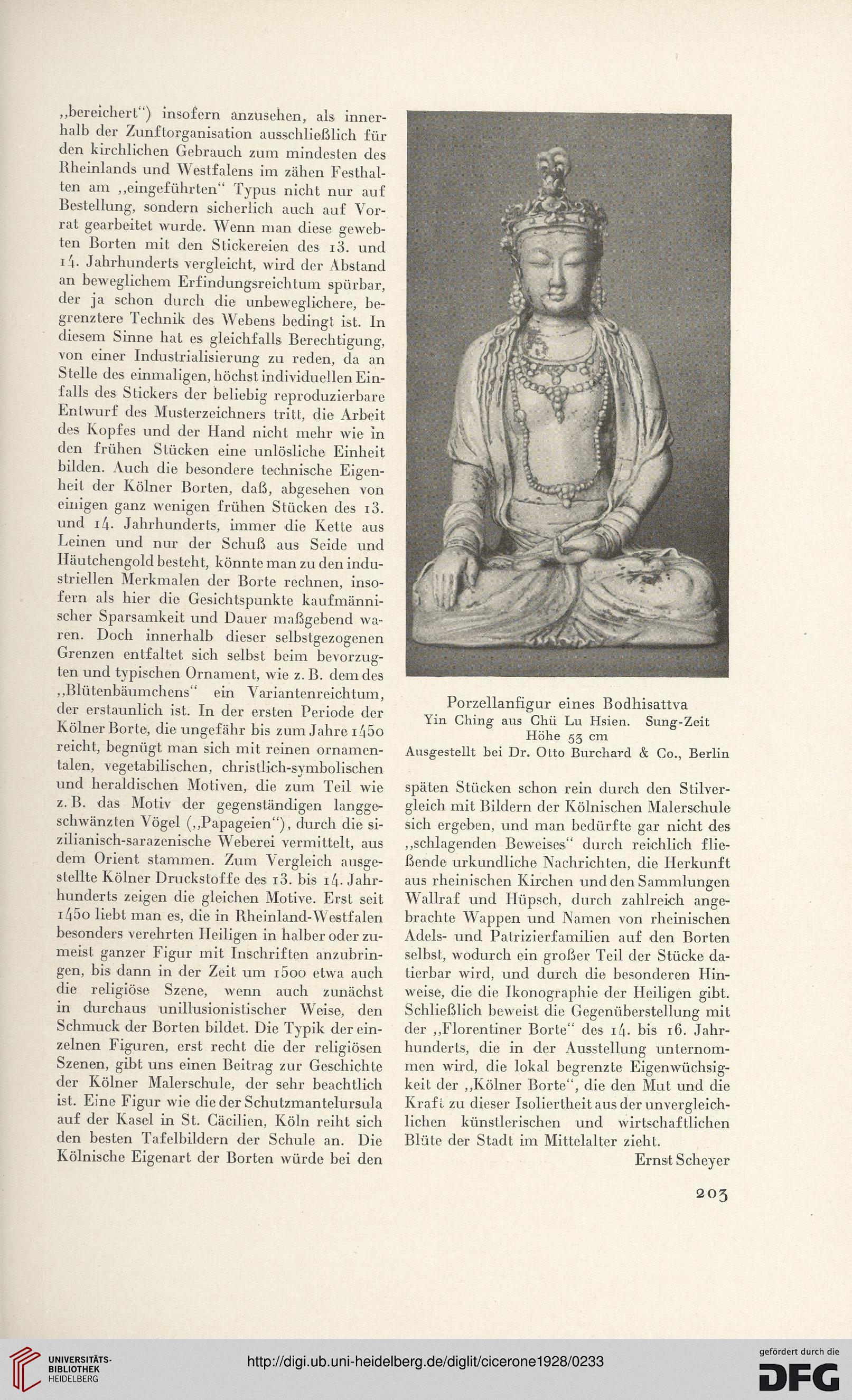

Porzellanfigur eines Bodhisattva

Yin Ching aus Chü Lu Hsien. Sung-Zeit

Höhe 53 cm

Ausgestellt hei Dr. Otto Burchard & Co., Berlin

späten Stücken schon rein durch den Stilver-

gleich mit Bildern der Kölnischen Malerschule

sich ergeben, und man bedürfte gar nicht des

„schlagenden Beweises“ durch reichlich flie-

ßende urkundliche Nachrichten, die Herkunft

aus rheinischen Kirchen und den Sammlungen

Wallraf und Hüpsch, durch zahlreich ange-

brachte Wappen und Namen von rheinischen

Adels- und Patrizierfamilien auf den Borten

selbst, wodurch ein großer Teil der Stücke da-

tierbar wird, und durch die besonderen Hin-

weise, die die Ikonographie der Heiligen gibt.

Schließlich beweist die Gegenüberstellung mit

der „Florentiner Borte“ des i4- bis 16. Jahr-

hunderts, die in der Ausstellung unternom-

men wird, die lokal begrenzte Eigenwüchsig-

keit der „Kölner Borte“, die den Mut und die

Kraft zu dieser Isoliertheit aus der unvergleich-

lichen künstlerischen und wirtschaftlichen

Blüte der Stadt im Mittelalter zieht.

Ernst Scheyer

203

halb der Zunftorganisation ausschließlich für

den kirchlichen Gebrauch zum mindesten des

Rheinlands und Westfalens im zähen Festhal-

ten am „eingeführten“ Typus nicht nur auf

Bestellung, sondern sicherlich auch auf Vor-

rat gearbeitet wurde. Wenn man diese geweb-

ten Borten mit den Stickereien des i3. und

i4- Jahrhunderts vergleicht, wird der Abstand

an beweglichem Erfindungsreichtum spürbar,

der ja schon durch die unbeweglichere, be-

grenztere Technik des Webens bedingt ist. In

diesem Sinne hat es gleichfalls Berechtigung,

von einer Industrialisierung zu reden, da an

Stelle des einmaligen, höchst individuellen Ein-

falls des Stickers der beliebig reproduzierbare

Entwurf des Musterzeichners tritt, die Arbeit

des Kopfes und der Hand nicht mehr wie In

den frühen Stücken eine unlösliche Einheit

bilden. Auch die besondere technische Eigen-

heit der Kölner Borten, daß, abgesehen von

einigen ganz wenigen frühen Stücken des i3.

und i4. Jahrhunderts, immer die Kette aus

Leinen und nur der Schuß aus Seide und

Iläutchengold besteht, könnte man zu den indu-

striellen Merkmalen der Borte rechnen, inso-

fern als hier die Gesichtspunkte kaufmänni-

scher Sparsamkeit und Dauer maßgebend wa-

ren. Doch innerhalb dieser selbstgezogenen

Grenzen entfaltet sich selbst beim bevorzug-

ten und typischen Ornament, wie z. B. dem des

„Blütenbäumchens“ ein Variantenreichtum,

der erstaunlich ist. In der ersten Periode der

Kölner Borte, die ungefähr bis zum Jahre i45o

reicht, begnügt man sich mit reinen ornamen-

talen, vegetabilischen, christlich-symbolischen

und heraldischen Motiven, die zum Teil wie

z.B. das Motiv der gegenständigen langge-

schwänzten Vögel („Papageien“), durch die si-

zilianisch-sarazenische Weberei vermittelt, aus

dem Orient stammen. Zum Vergleich ausge-

stellte Kölner Druckstoffe des i3. bis i4. Jahr-

hunderts zeigen die gleichen Motive. Erst seit

i45o liebt man es, die in Rheinland-Westfalen

besonders verehrten Heiligen in halber oder zu-

meist. ganzer Figur mit Inschriften anzubrin-

gen, bis dann in der Zeit um i5oo etwa auch

die religiöse Szene, wenn auch zunächst

in durchaus unillusionistischer Weise, den

Schmuck der Borten bildet. Die Typik der ein-

zelnen Figuren, erst recht die der religiösen

Szenen, gibt uns einen Beitrag zur Geschichte

der Kölner Malerschule, der sehr beachtlich

ist. Eine Figur wie die der Schutzmantelursula

auf der Kasel in St. Cäcilien, Köln reiht sich

den besten Tafelbildern der Schule an. Die

Kölnische Eigenart der Borten würde bei den

Porzellanfigur eines Bodhisattva

Yin Ching aus Chü Lu Hsien. Sung-Zeit

Höhe 53 cm

Ausgestellt hei Dr. Otto Burchard & Co., Berlin

späten Stücken schon rein durch den Stilver-

gleich mit Bildern der Kölnischen Malerschule

sich ergeben, und man bedürfte gar nicht des

„schlagenden Beweises“ durch reichlich flie-

ßende urkundliche Nachrichten, die Herkunft

aus rheinischen Kirchen und den Sammlungen

Wallraf und Hüpsch, durch zahlreich ange-

brachte Wappen und Namen von rheinischen

Adels- und Patrizierfamilien auf den Borten

selbst, wodurch ein großer Teil der Stücke da-

tierbar wird, und durch die besonderen Hin-

weise, die die Ikonographie der Heiligen gibt.

Schließlich beweist die Gegenüberstellung mit

der „Florentiner Borte“ des i4- bis 16. Jahr-

hunderts, die in der Ausstellung unternom-

men wird, die lokal begrenzte Eigenwüchsig-

keit der „Kölner Borte“, die den Mut und die

Kraft zu dieser Isoliertheit aus der unvergleich-

lichen künstlerischen und wirtschaftlichen

Blüte der Stadt im Mittelalter zieht.

Ernst Scheyer

203