DIE SAMMLUNG PISSARRO

Die erste bedeutendste Auktion dieser Saison,

die Sammlung Camille Pissarro, wird am

3. Dezember in der Galerie Georgs Petit

in Paris stattfinden. Nach dem im Jahre 1900

erfolgten Tod des Meisters blieb ein Teil sei-

ner Rüder mit dem Hause in E r a g n y , wo er

sich ein Atelier eingerichtet halte und wo er

so viel gemalt hat, in den Händen seiner Frau.

Nachdem diese auch gestorben ist, haben ge-

wisse Familienschwierigkeiten die Erben ge-

zwungen, die Sammlung zu versteigern. Nur

die Familienbildnisse wurden ausgenommen.

Selbstverständlich nehmen Pissarros Rüder

selbst den größten Platz in dieser Vente ein.

Es sind nicht weniger als 35 Ölgemälde, dar-

unter ein paar Werke der ersten Periode, als

der Maler noch unter dem Einfluß Corots

stand. Die meisten gehören aber den reifen

Jahren, so z.B. eine prachtvolle „Place du

Carrousel“ (1900). Mehrere Pastelle und einige

der wundervollen Tuschzeichnungen, die so

frisch und so leicht anmuten, sind eben-

falls da. Von den Werken der Freunde des

Malers sind in erster Linie ein schönes Pa-

stell von Mary Cassatt, ein paar Zeichnun-

gen Cezannes, ein Stilleben von Guillaumin,

ein Monet, zwei Werke von S eu r a t hervor-

zuheben. Etwas Besonderes ist eine Landschaft

von Delacroix. P. C.

DIE WIENER PORZELLAN-SAMMLUNG

K. MAYER

Mit der Porzellansammlung Iv. Mayer gelangt

bei Glückselig (vom 19. bis 21. November) wohl

die umfangreichste und gewählteste Privat-

sammlung an Wiener Porzellan zur Versteige-

rung, mit der einzig das österreichische Mu-

seum für Kunst und Industrie wetteifern

kann. Die Geschichte der Wiener Porzellan-

manufaktur läßt sich hier von ihren ersten

Anfängen zu Beginn des 18. Jahrhunderts bis

zu ihrem Ausklang in den sechziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts an ausgesuchten Arbei-

ten verfolgen. Schon die beiden ältesten S lücke,

eine Schale (Nr. 1) des von Du Paquier, dem

Begründer der Manufaktur nach Wien heran-

gezogenen Meißner Emailleurs Chr. Konrad

Hunger (die auch von ihm signiert und mono-

grammiert ist) und der gleichfalls von ihm

herrührende Dreikaiserpokal (Nr. 2) —- sie

stammen aus der Zeit von 1718 bis 1719 —

sind künstlerisch und technisch (aufgelegte

Goldreliefs, gefüllt mit transluzidem Email)

wahre Kuriosa.

Unter den 71 Nummern, mit denen die Du

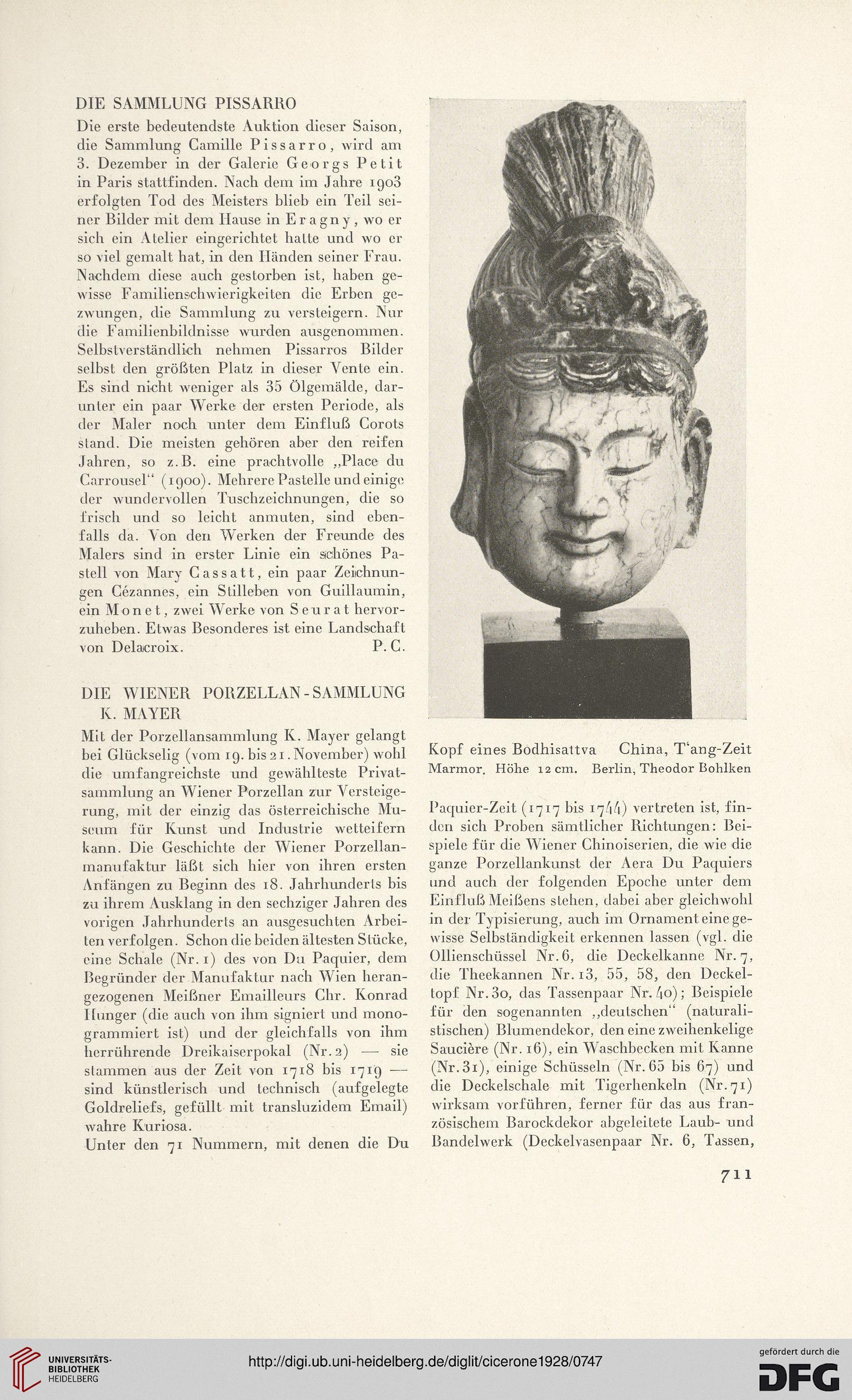

Kopf eines Bodhisattva China, T‘ang-Zeit

Marmor. Höhe 12 cm. Berlin, Theodor Bohlken

Paquier-Zeit (1717 bis 17/14) vertreten ist, fin-

den sich Proben sämtlicher Richtungen: Bei-

spiele für die Wiener Chinoiserien, die wie die

ganze Porzellankunst der Aera Du Paquiers

und auch der folgenden Epoche unter dem

Einfluß Meißens stehen, dabei aber gleichwohl

in der Typisierung, auch im Ornament eine ge-

wisse Selbständigkeit erkennen lassen (vgl. die

Ollienschüssel Nr. 6, die Deckelkanne Nr. 7,

die Theekannen Nr. i3, 55, 58, den Deckel-

topf Nr.3o, das Tassenpaar Nr. 4o); Beispiele

für den sogenannten „deutschen“ (naturali-

stischen) Blumendekor, den eine zweihenkelige

Sauciere (Nr. 16), ein Waschbecken mit Kanne

(Nr.3i), einige Schüsseln (Nr. 65 bis 67) und

die Deckelschale mit Tigerhenkeln (Nr. 71)

wirksam vorführen, ferner für das aus fran-

zösischem Barockdekor abgeleitete Laub- und

Bandelwerk (Deckelvasenpaar Nr. 6, Tassen,

711

Die erste bedeutendste Auktion dieser Saison,

die Sammlung Camille Pissarro, wird am

3. Dezember in der Galerie Georgs Petit

in Paris stattfinden. Nach dem im Jahre 1900

erfolgten Tod des Meisters blieb ein Teil sei-

ner Rüder mit dem Hause in E r a g n y , wo er

sich ein Atelier eingerichtet halte und wo er

so viel gemalt hat, in den Händen seiner Frau.

Nachdem diese auch gestorben ist, haben ge-

wisse Familienschwierigkeiten die Erben ge-

zwungen, die Sammlung zu versteigern. Nur

die Familienbildnisse wurden ausgenommen.

Selbstverständlich nehmen Pissarros Rüder

selbst den größten Platz in dieser Vente ein.

Es sind nicht weniger als 35 Ölgemälde, dar-

unter ein paar Werke der ersten Periode, als

der Maler noch unter dem Einfluß Corots

stand. Die meisten gehören aber den reifen

Jahren, so z.B. eine prachtvolle „Place du

Carrousel“ (1900). Mehrere Pastelle und einige

der wundervollen Tuschzeichnungen, die so

frisch und so leicht anmuten, sind eben-

falls da. Von den Werken der Freunde des

Malers sind in erster Linie ein schönes Pa-

stell von Mary Cassatt, ein paar Zeichnun-

gen Cezannes, ein Stilleben von Guillaumin,

ein Monet, zwei Werke von S eu r a t hervor-

zuheben. Etwas Besonderes ist eine Landschaft

von Delacroix. P. C.

DIE WIENER PORZELLAN-SAMMLUNG

K. MAYER

Mit der Porzellansammlung Iv. Mayer gelangt

bei Glückselig (vom 19. bis 21. November) wohl

die umfangreichste und gewählteste Privat-

sammlung an Wiener Porzellan zur Versteige-

rung, mit der einzig das österreichische Mu-

seum für Kunst und Industrie wetteifern

kann. Die Geschichte der Wiener Porzellan-

manufaktur läßt sich hier von ihren ersten

Anfängen zu Beginn des 18. Jahrhunderts bis

zu ihrem Ausklang in den sechziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts an ausgesuchten Arbei-

ten verfolgen. Schon die beiden ältesten S lücke,

eine Schale (Nr. 1) des von Du Paquier, dem

Begründer der Manufaktur nach Wien heran-

gezogenen Meißner Emailleurs Chr. Konrad

Hunger (die auch von ihm signiert und mono-

grammiert ist) und der gleichfalls von ihm

herrührende Dreikaiserpokal (Nr. 2) —- sie

stammen aus der Zeit von 1718 bis 1719 —

sind künstlerisch und technisch (aufgelegte

Goldreliefs, gefüllt mit transluzidem Email)

wahre Kuriosa.

Unter den 71 Nummern, mit denen die Du

Kopf eines Bodhisattva China, T‘ang-Zeit

Marmor. Höhe 12 cm. Berlin, Theodor Bohlken

Paquier-Zeit (1717 bis 17/14) vertreten ist, fin-

den sich Proben sämtlicher Richtungen: Bei-

spiele für die Wiener Chinoiserien, die wie die

ganze Porzellankunst der Aera Du Paquiers

und auch der folgenden Epoche unter dem

Einfluß Meißens stehen, dabei aber gleichwohl

in der Typisierung, auch im Ornament eine ge-

wisse Selbständigkeit erkennen lassen (vgl. die

Ollienschüssel Nr. 6, die Deckelkanne Nr. 7,

die Theekannen Nr. i3, 55, 58, den Deckel-

topf Nr.3o, das Tassenpaar Nr. 4o); Beispiele

für den sogenannten „deutschen“ (naturali-

stischen) Blumendekor, den eine zweihenkelige

Sauciere (Nr. 16), ein Waschbecken mit Kanne

(Nr.3i), einige Schüsseln (Nr. 65 bis 67) und

die Deckelschale mit Tigerhenkeln (Nr. 71)

wirksam vorführen, ferner für das aus fran-

zösischem Barockdekor abgeleitete Laub- und

Bandelwerk (Deckelvasenpaar Nr. 6, Tassen,

711