Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 20.1928

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0242

DOI Heft:

Heft 6

DOI Artikel:Zum neuen Bauen

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0242

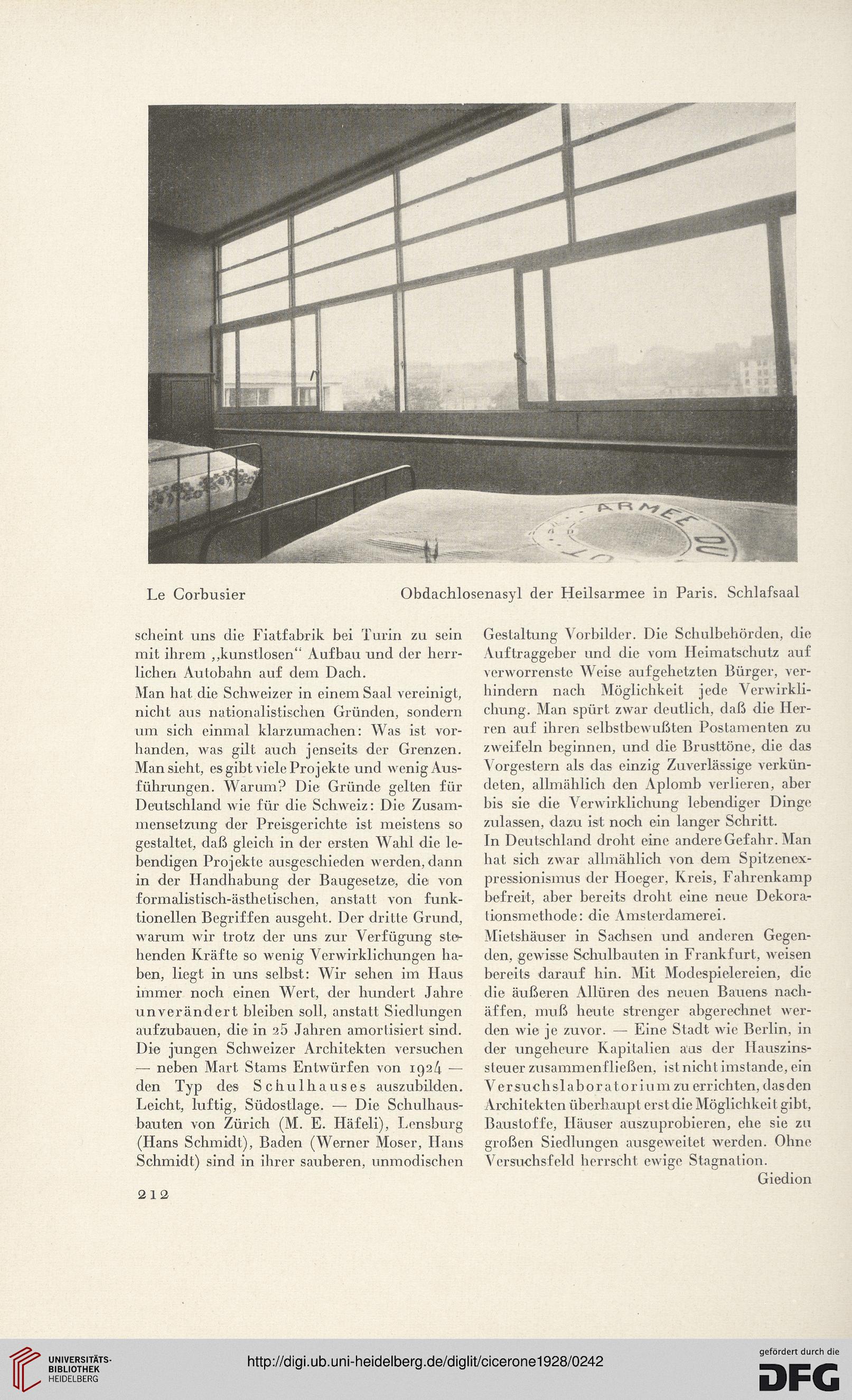

Le Corbusier

Obdachlosenasyl der Heilsarmee in Paris. Schlafsaal

scheint uns die Fiatfabrik bei Turin zu sein

mit ihrem „kunstlosen“ Aufbau und der herr-

lichen Autobahn auf dem Dach.

Man hat die Schweizer in einem Saal vereinigt,

nicht aus nationalistischen Gründen, sondern

um sich einmal klarzumachen: Was ist vor-

handen, was gilt auch jenseits der Grenzen.

Man sieht, es gibt viele Projekte und wenig Aus-

führungen. Warum? Die Gründe gelten für

Deutschland wie für die Schweiz: Die Zusam-

mensetzung der Preisgerichte ist meistens so

gestaltet, daß gleich in der ersten Wahl die le-

bendigen Projekte ausgeschieden werden, dann

in der Handhabung der Baugesetze, die von

formalistisch-ästhetischen, anstatt von funk-

tionellen Begriffen ausgeht. Der dritte Grund,

warum wir trotz der uns zur Verfügung ste-

henden Kräfte so wenig Verwirklichungen ha-

ben, liegt in uns selbst: Wir sehen im Haus

immer noch einen Wert, der hundert Jahre

unverändert bleiben soll, anstatt Siedlungen

aufzubauen, die in 25 Jahren amortisiert sind.

Die jungen Schweizer Architekten versuchen

— neben Mart Stams Entwürfen von 1924 —

den Typ des Schulhauses auszubilden.

Leicht, luftig, Südostlage. — Die Schulhaus-

bauten von Zürich (M. E. Häfeli), Lensburg

(Hans Schmidt), Baden (Werner Moser, Hans

Schmidt) sind in ihrer sauberen, unmodischen

Gestaltung Vorbilder. Die Schulbehörden, die

Auftraggeber und die vom Heimatschutz auf

verworrenste Weise aufgehetzten Bürger, ver-

hindern nach Möglichkeit jede Verwirkli-

chung. Man spürt zwar deutlich, daß die Her-

ren auf ihren selbstbewußten Postamenten zu

zweifeln beginnen, und die Brusttöne, die das

Vorgestern als das einzig Zuverlässige verkün-

deten, allmählich den Aplomb verlieren, aber

bis sie die Verwirklichung lebendiger Dinge

zulassen, dazu ist noch ein langer Schritt.

In Deutschland droht eine andere Gefahr. Man

hat sich zwar allmählich von dem Spitzenex-

pressionismus der Hoeger, Kreis, Fahrenkamp

befreit, aber bereits droht eine neue Dekora-

tionsmethode: die Amsterdamerei.

Mietshäuser in Sachsen und anderen Gegen-

den, gewisse Schulbauten in Frankfurt, weisen

bereits darauf hin. Mit Modespielereien, die

die äußeren Allüren des neuen Bauens nach-

äffen, muß heute strenger abgerechnet wer-

den wie je zuvor. — Eine Stadt wie Berlin, in

der ungeheure Kapitalien aus der Hauszins-

steuer zusammenfließen, ist nicht imstande, ein

Versuchslabor at orium zu errichten, dasden

Architekten überhaupt erst die Möglichkeit gibt,

Baustoffe, Häuser auszuprobieren, ehe sie zu

großen Siedlungen ausgeweitet werden. Ohne

Versuchsfeld herrscht ewige Stagnation.

Giedion

Obdachlosenasyl der Heilsarmee in Paris. Schlafsaal

scheint uns die Fiatfabrik bei Turin zu sein

mit ihrem „kunstlosen“ Aufbau und der herr-

lichen Autobahn auf dem Dach.

Man hat die Schweizer in einem Saal vereinigt,

nicht aus nationalistischen Gründen, sondern

um sich einmal klarzumachen: Was ist vor-

handen, was gilt auch jenseits der Grenzen.

Man sieht, es gibt viele Projekte und wenig Aus-

führungen. Warum? Die Gründe gelten für

Deutschland wie für die Schweiz: Die Zusam-

mensetzung der Preisgerichte ist meistens so

gestaltet, daß gleich in der ersten Wahl die le-

bendigen Projekte ausgeschieden werden, dann

in der Handhabung der Baugesetze, die von

formalistisch-ästhetischen, anstatt von funk-

tionellen Begriffen ausgeht. Der dritte Grund,

warum wir trotz der uns zur Verfügung ste-

henden Kräfte so wenig Verwirklichungen ha-

ben, liegt in uns selbst: Wir sehen im Haus

immer noch einen Wert, der hundert Jahre

unverändert bleiben soll, anstatt Siedlungen

aufzubauen, die in 25 Jahren amortisiert sind.

Die jungen Schweizer Architekten versuchen

— neben Mart Stams Entwürfen von 1924 —

den Typ des Schulhauses auszubilden.

Leicht, luftig, Südostlage. — Die Schulhaus-

bauten von Zürich (M. E. Häfeli), Lensburg

(Hans Schmidt), Baden (Werner Moser, Hans

Schmidt) sind in ihrer sauberen, unmodischen

Gestaltung Vorbilder. Die Schulbehörden, die

Auftraggeber und die vom Heimatschutz auf

verworrenste Weise aufgehetzten Bürger, ver-

hindern nach Möglichkeit jede Verwirkli-

chung. Man spürt zwar deutlich, daß die Her-

ren auf ihren selbstbewußten Postamenten zu

zweifeln beginnen, und die Brusttöne, die das

Vorgestern als das einzig Zuverlässige verkün-

deten, allmählich den Aplomb verlieren, aber

bis sie die Verwirklichung lebendiger Dinge

zulassen, dazu ist noch ein langer Schritt.

In Deutschland droht eine andere Gefahr. Man

hat sich zwar allmählich von dem Spitzenex-

pressionismus der Hoeger, Kreis, Fahrenkamp

befreit, aber bereits droht eine neue Dekora-

tionsmethode: die Amsterdamerei.

Mietshäuser in Sachsen und anderen Gegen-

den, gewisse Schulbauten in Frankfurt, weisen

bereits darauf hin. Mit Modespielereien, die

die äußeren Allüren des neuen Bauens nach-

äffen, muß heute strenger abgerechnet wer-

den wie je zuvor. — Eine Stadt wie Berlin, in

der ungeheure Kapitalien aus der Hauszins-

steuer zusammenfließen, ist nicht imstande, ein

Versuchslabor at orium zu errichten, dasden

Architekten überhaupt erst die Möglichkeit gibt,

Baustoffe, Häuser auszuprobieren, ehe sie zu

großen Siedlungen ausgeweitet werden. Ohne

Versuchsfeld herrscht ewige Stagnation.

Giedion