Seite ^92.

Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.

Novernber-Peft.

"dulnliarstil uud Mrchitekturstil.

von Hans Schliepinann.

obiliarstil? — Was ist denn das für einer? Haben wir uns nicht

redlich genug gequält, Antik, Romanisch, Gothisch, Renaissance, Rokoko

und Empire, ja, noch einige feinere Unterabtheilungen, von all dieser:

zu erkennen? Wir fühlten uns schon „so recht gebildet"; das aber

„haben wir noch nicht gehabt!" — So werden nicht Wenige rufen.-Ach nein,

natürlich nicht! Woher sollte man es „gehabt" haben! Wird doch selbst auf Fach-

schulen noch oft genug der Formelkram der geschichtlichen Stile für wichtiger ge-

halten als der na-

türliche Stil der

Dinge, hat doch die

Mehrzahl unserer

Bau- und Klern-

künstler einen Vor-

rath von festen Stil-

formen, die wie die

Dominosteine an-

einandergelegt wer-

den : paßt der Vor-

rath nicht, so —

paßt der Künstler!

d. h. er macht nicht

mit, um ja etwa

einen neuen Kunst-

gedanken zu för-

dern. Schließlich

wird dabei noch un-

sere ganze Kunst-

entwickelung passen

müssen, es sei denn,

daß sie das öde

Spiel mit künstle-

rischem Ernst ver-

tauscht. — Der

geht in die Tiefe

und erkennt, daß

Stil nichts anderes

ist, als die Ge-

sammtheit all jener

Merkmale, die ei-

nem Kunstwerke

durch den Werkstoff,

seineBehandlungs-

weise (Technik),

seine Zweckbestim-

mung und den

Künstler nach dessen

Geschmack und Vor-

tragsweise anhaf-

ten.— Bei Betrach-

tung der geschicht-

lichen Stilarten he-

ben wir stets nur

die letzteren Merk-

male, die durch die

Persönlichkeit (und

damit Zeit und Na-

tionalität) beding-

ten, heraus. Diese

aber sind gerade die

wandelbarsten,

willkürlichsten. Der

Werkstoff aber

bleibt, die Technik

und die Zweckbe-

stimmung ändert

sich weit langsamer

als der Geschmack.

Aber freilich, man muß von den Dingen, ihrer Art und Herstellung etwas

verstehen, wenn man den „natürlichen Stil" — wie man den des Materials,

der Technik und der Zweckbestimmung nennen sollte — erkennen will. Unter den

Kunstwohlrednern und leider auch -Lehrern sind aber noch zu viele, die lieber den

bequemeren winckelmann und Lübke, als dem grundlegenden Semper folgen. Deß-

halb ist es noch immer nicht unnütz, einmal vom „Mobiliarstil" zu sprechen, mit

besonderer Berücksichtigung des abweichenden „Architekturstiles".

Man glaubt eine ungeheure Plattheit zu vernehmen, wenn erst noch aus-

drücklich gesagt wird, daß ein Möbel und ein Bauwerk nicht ein und dasselbe sei.

Und dennoch wird dies in der Praxis oft genug vergessen. Hundert Hausfassaden

sehen wie Sammlungen von Erinnerungen an Buffets und Zierschränke aus; hundert

Schränke wiederum und Buffets sind Tempel, Paläste oder Taubenhäuser — und

der geschmackvolle Besitzer ist glücklich über so viel verständige Kunst, fast so stolz

darauf wie auf seinen Revolver auf dem Schreibtisch, der eigentlich eine Liqueur-

flasche nebst Rauchbesteck ist — ein phänomenales Kunstwerk, sinniger und „spaßiger"

jedenfalls als die Sistina! — Ist dies Gefallen naiv, so ist es verdorbene

Naivität, denn so lange die Völker gesunde Natürlichkeit besaßen, haben sie sehr

genau zwischen Möbel- und Baustil zu unterscheiden gewußt.

Es ist keinem Aegypter eingefallen, seinen Stuhl auf zwei Paar Temxelsäulen

statt der Beine zu setzen, wie es Renaissance und Empire, natürlich auch unsere

modernsten weisen Meister, gethan haben. Kein Grieche hat sein Bett mit Pilastern

und Kranzgesimsen geziert, kein mittelalterlicher Künstler eine Truhe mit. Arkaden

und Portalen umgeben. Nur die K u l t n s gegenstände machen eine Ausnahme, die

symbolisch ein

Haus, einen Tem-

pel darstellen soll-

ten, sei es, daß sich

in ihnen die Mumie

eines Königs, wie

in dem berühmten

Sarkophag des

Menakeres, oder

die Gebeine eines

Heiligen, wie bei

den zahllosen Re-

liquienschreinendes

Mittelalters, be-

fanden. Erst als

im späten Mittel-

alter die bildenden

Künste ähnlich dem

Meistergesang in

ein ganz äußer-

liches Forinenspiel

entarteten, begann

man auch Möbel

für den profanen

Gebrauch mit Ar-

chitekturtheilen zu

verzieren und gab

so der Renaissance

ein willkommenes

Beispiel, nach dem

die alten naiven

Meister ihre Lnt-

deckerbegeisterung

an den tief ge-

lehrten „antikischen

Vrdnungen" auch

an Tischen, Truhen

und Schränken aus-

ließen, weil man

damals von antiken

Möbeln noch so gut

wie nichts wußte.

Erst mit der Auf-

lösung der Archi-

tektur im Rokoko

nahm diese, man

möchte fast sagen

auf gelehrtem Un-

verstand beruhende

Richtung ein Ende;

die Möbel dieser

letzteren Periode

verdienen daher

durchaus als klas-

sische Beispiele von

richtigem Nobiliar-

bezeichnet zu wer-

den. Mit der zwei-

ten Renaissance

aber begann diealte

Unterscheidnngslosigkeit sogleich von Neuem und währt bis auf den heutigen Tag,

gefördert dadurch, daß nach der allgemeinen Kunstverlotterung die Architekten die

einzigen waren, die das Kunsthandwerk wieder emporbringen konnten und wollten,

wobei denn freilich Tempelverdachungen noch bis auf Halsketten und Pilaster-

kapitelle auf Löffelstiele geriethen.

Das Möbel (rnodilirrrrr, von nrodiUs beweglich) ist seiner Natur nach

dem Bauwerk, dem festruhenden, geradezu entgegengesetzt. Natürlich in verschie-

denem Maße, seiner Zweckbestimmung nach; ein Rednerpult kann weit eher archi-

tektonischem Karakter angenähert sein als ein Stuhl, und wieder ein Thronsessel

braucht weniger Beweglichkeit zu verrathen als ein Dreibein.

Alle jene Formen also, welche das feste Ruhen auf einer Stelle bezeichnen,

Pilaster, Säulen, breite Basen u. s. w. gehören — werden sie nicht etwa ganz tändelnd

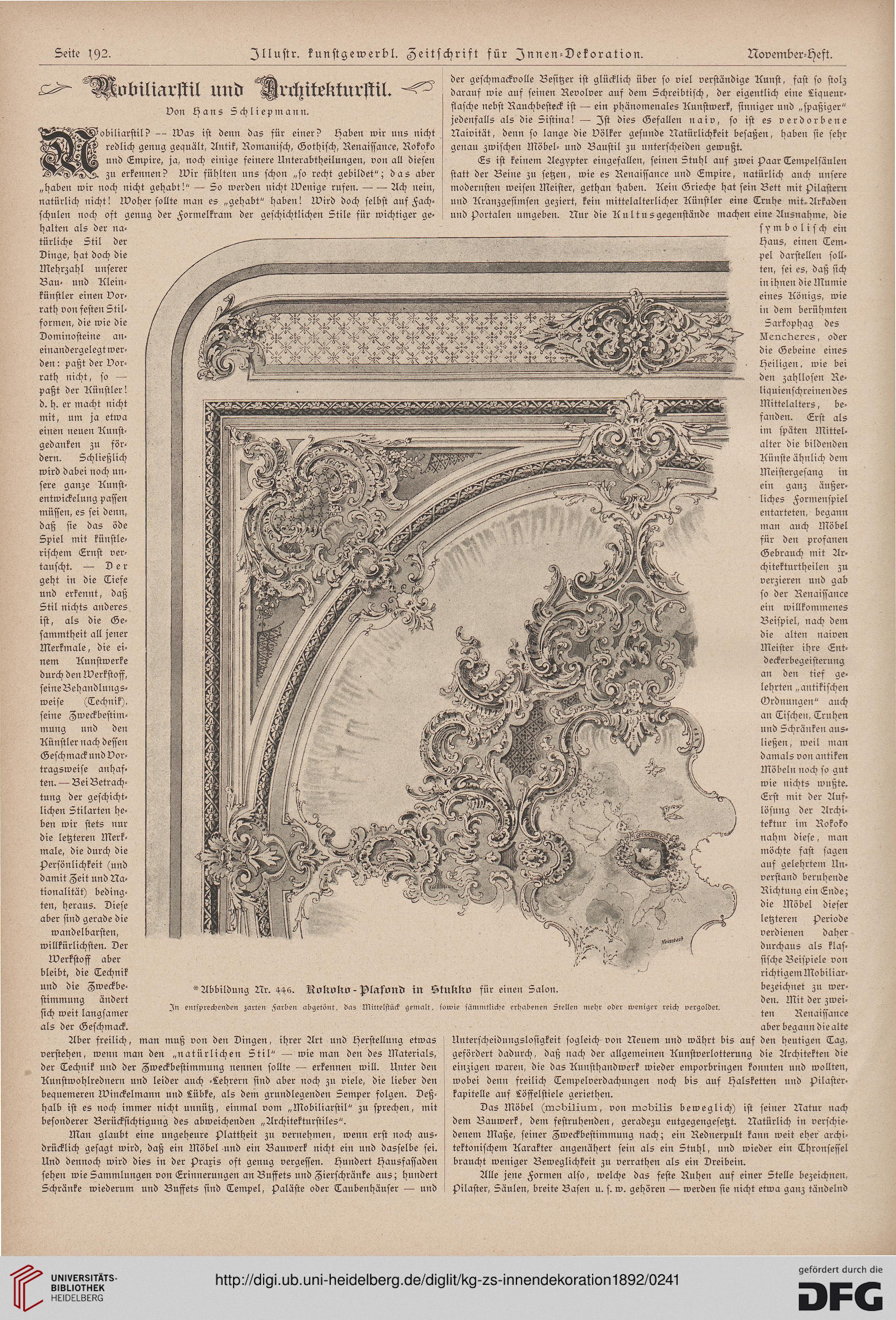

* Abbildung Nr. 4,4,6. Rokoko - Plafond in Stukko für einer! Salon.

Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.

Novernber-Peft.

"dulnliarstil uud Mrchitekturstil.

von Hans Schliepinann.

obiliarstil? — Was ist denn das für einer? Haben wir uns nicht

redlich genug gequält, Antik, Romanisch, Gothisch, Renaissance, Rokoko

und Empire, ja, noch einige feinere Unterabtheilungen, von all dieser:

zu erkennen? Wir fühlten uns schon „so recht gebildet"; das aber

„haben wir noch nicht gehabt!" — So werden nicht Wenige rufen.-Ach nein,

natürlich nicht! Woher sollte man es „gehabt" haben! Wird doch selbst auf Fach-

schulen noch oft genug der Formelkram der geschichtlichen Stile für wichtiger ge-

halten als der na-

türliche Stil der

Dinge, hat doch die

Mehrzahl unserer

Bau- und Klern-

künstler einen Vor-

rath von festen Stil-

formen, die wie die

Dominosteine an-

einandergelegt wer-

den : paßt der Vor-

rath nicht, so —

paßt der Künstler!

d. h. er macht nicht

mit, um ja etwa

einen neuen Kunst-

gedanken zu för-

dern. Schließlich

wird dabei noch un-

sere ganze Kunst-

entwickelung passen

müssen, es sei denn,

daß sie das öde

Spiel mit künstle-

rischem Ernst ver-

tauscht. — Der

geht in die Tiefe

und erkennt, daß

Stil nichts anderes

ist, als die Ge-

sammtheit all jener

Merkmale, die ei-

nem Kunstwerke

durch den Werkstoff,

seineBehandlungs-

weise (Technik),

seine Zweckbestim-

mung und den

Künstler nach dessen

Geschmack und Vor-

tragsweise anhaf-

ten.— Bei Betrach-

tung der geschicht-

lichen Stilarten he-

ben wir stets nur

die letzteren Merk-

male, die durch die

Persönlichkeit (und

damit Zeit und Na-

tionalität) beding-

ten, heraus. Diese

aber sind gerade die

wandelbarsten,

willkürlichsten. Der

Werkstoff aber

bleibt, die Technik

und die Zweckbe-

stimmung ändert

sich weit langsamer

als der Geschmack.

Aber freilich, man muß von den Dingen, ihrer Art und Herstellung etwas

verstehen, wenn man den „natürlichen Stil" — wie man den des Materials,

der Technik und der Zweckbestimmung nennen sollte — erkennen will. Unter den

Kunstwohlrednern und leider auch -Lehrern sind aber noch zu viele, die lieber den

bequemeren winckelmann und Lübke, als dem grundlegenden Semper folgen. Deß-

halb ist es noch immer nicht unnütz, einmal vom „Mobiliarstil" zu sprechen, mit

besonderer Berücksichtigung des abweichenden „Architekturstiles".

Man glaubt eine ungeheure Plattheit zu vernehmen, wenn erst noch aus-

drücklich gesagt wird, daß ein Möbel und ein Bauwerk nicht ein und dasselbe sei.

Und dennoch wird dies in der Praxis oft genug vergessen. Hundert Hausfassaden

sehen wie Sammlungen von Erinnerungen an Buffets und Zierschränke aus; hundert

Schränke wiederum und Buffets sind Tempel, Paläste oder Taubenhäuser — und

der geschmackvolle Besitzer ist glücklich über so viel verständige Kunst, fast so stolz

darauf wie auf seinen Revolver auf dem Schreibtisch, der eigentlich eine Liqueur-

flasche nebst Rauchbesteck ist — ein phänomenales Kunstwerk, sinniger und „spaßiger"

jedenfalls als die Sistina! — Ist dies Gefallen naiv, so ist es verdorbene

Naivität, denn so lange die Völker gesunde Natürlichkeit besaßen, haben sie sehr

genau zwischen Möbel- und Baustil zu unterscheiden gewußt.

Es ist keinem Aegypter eingefallen, seinen Stuhl auf zwei Paar Temxelsäulen

statt der Beine zu setzen, wie es Renaissance und Empire, natürlich auch unsere

modernsten weisen Meister, gethan haben. Kein Grieche hat sein Bett mit Pilastern

und Kranzgesimsen geziert, kein mittelalterlicher Künstler eine Truhe mit. Arkaden

und Portalen umgeben. Nur die K u l t n s gegenstände machen eine Ausnahme, die

symbolisch ein

Haus, einen Tem-

pel darstellen soll-

ten, sei es, daß sich

in ihnen die Mumie

eines Königs, wie

in dem berühmten

Sarkophag des

Menakeres, oder

die Gebeine eines

Heiligen, wie bei

den zahllosen Re-

liquienschreinendes

Mittelalters, be-

fanden. Erst als

im späten Mittel-

alter die bildenden

Künste ähnlich dem

Meistergesang in

ein ganz äußer-

liches Forinenspiel

entarteten, begann

man auch Möbel

für den profanen

Gebrauch mit Ar-

chitekturtheilen zu

verzieren und gab

so der Renaissance

ein willkommenes

Beispiel, nach dem

die alten naiven

Meister ihre Lnt-

deckerbegeisterung

an den tief ge-

lehrten „antikischen

Vrdnungen" auch

an Tischen, Truhen

und Schränken aus-

ließen, weil man

damals von antiken

Möbeln noch so gut

wie nichts wußte.

Erst mit der Auf-

lösung der Archi-

tektur im Rokoko

nahm diese, man

möchte fast sagen

auf gelehrtem Un-

verstand beruhende

Richtung ein Ende;

die Möbel dieser

letzteren Periode

verdienen daher

durchaus als klas-

sische Beispiele von

richtigem Nobiliar-

bezeichnet zu wer-

den. Mit der zwei-

ten Renaissance

aber begann diealte

Unterscheidnngslosigkeit sogleich von Neuem und währt bis auf den heutigen Tag,

gefördert dadurch, daß nach der allgemeinen Kunstverlotterung die Architekten die

einzigen waren, die das Kunsthandwerk wieder emporbringen konnten und wollten,

wobei denn freilich Tempelverdachungen noch bis auf Halsketten und Pilaster-

kapitelle auf Löffelstiele geriethen.

Das Möbel (rnodilirrrrr, von nrodiUs beweglich) ist seiner Natur nach

dem Bauwerk, dem festruhenden, geradezu entgegengesetzt. Natürlich in verschie-

denem Maße, seiner Zweckbestimmung nach; ein Rednerpult kann weit eher archi-

tektonischem Karakter angenähert sein als ein Stuhl, und wieder ein Thronsessel

braucht weniger Beweglichkeit zu verrathen als ein Dreibein.

Alle jene Formen also, welche das feste Ruhen auf einer Stelle bezeichnen,

Pilaster, Säulen, breite Basen u. s. w. gehören — werden sie nicht etwa ganz tändelnd

* Abbildung Nr. 4,4,6. Rokoko - Plafond in Stukko für einer! Salon.