Juni-Heft.

Illustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Innen-Dekoration.

Seite 83.

der Renaissance erinnert. Aber diese Zierform, die ursprünglich

rein kirchlich war, aus das Profanleben angewendet und damit

aufs weiteste verbreitet zu haben, blieb der prunkliebenden Zeit

des LOleil" Vorbehalten. Wie unter diesem Herrscher die

Aunst ihren Ausgangs- und Mittelpunkt

in dem pomphaften Hofleben fand, so

nahm sie auch ihre Motive mit Vorliebe

aus den sich hier darbietenden Erschei-

nungen, aus den Heften, Aufzügen,

Audienzen, bei welchen der Aunst unge-

fähr die gleiche schmückende Rolle zuge-

wiesen war, wie heute bei ähnlichen

Anlässen dem militärischen Gepränge.

Wenn wir die zahlreichen Stiche

aus jener Zeit, die Erfindungen eines

Lepautre, Berain, p. Decker u. A. durch-

blättern, so sehen wir, daß der Baldachin

und der Lambrequin nicht nur in der

eigentlich dekorativen Innenausstattung

die Hauptrolle spielt, sondern daß er

auch das Grnament beherrscht. Rand-

einfassungen von Bildern, Landkarten,

gemalte Hüllungen: alle zeigen uns dies

Motiv als Bekrönung oder Hintergrund

von Bildern oder Büsten. Die Zacken

des Lambrequin sind ursprünglich gleich

lang, sodaß ihre untere Grenze eine gerade

Linie bildet, höchstens von einem länger

herabhängendcn Mittelzacken unterbro-

chen. Später werden die Zacken ungleich

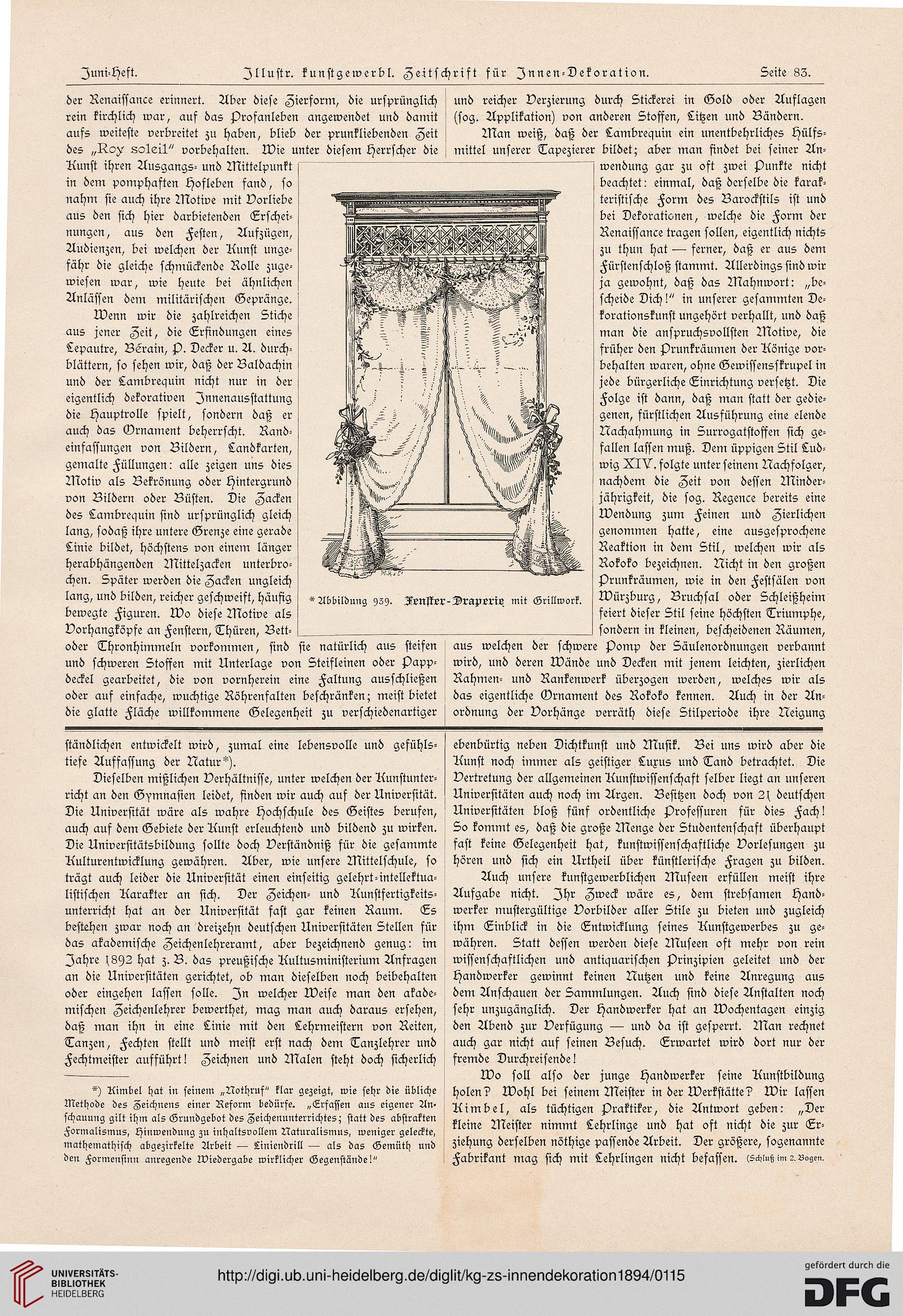

lang, und bilden, reicher geschweift, häufig

bewegte Higuren. Wo diese Motive als

Vorhangköpfe an Henstern, Thüren, Bett-

oder Thronhimmeln Vorkommen, sind sie natürlich aus steifen

und schweren Stoffen mit Unterlage von Steifleinen oder Papp-

deckel gearbeitet, die von vornherein eine Haltung ausschließen

oder auf einfache, wuchtige Röhrensalten beschränken; meist bietet

die glatte Hläche willkommene Gelegenheit zu verschiedenartiger

und reicher Verzierung durch Stickerei in Gold oder Auflagen

(sog. Applikation) von anderen Stoffen, Litzen und Bändern.

Man weiß, daß der Lambrequin ein unentbehrliches Hülfs-

mittel unserer Tapezierer bildet; aber man findet bei seiner An-

wendung gar zu oft zwei Punkte nicht

beachtet: einmal, daß derselbe die karak-

teristische Horm des Barockstils ist und

bei Dekorationen, welche die Horm der

Renaissance tragen sollen, eigentlich nichts

zu thun hat — ferner, daß er aus dem

Hürstenschloß stammt. Allerdings sind wir

ja gewohnt, daß das Mahnwort: „be-

scheide Dich!" in unserer gesummten De-

korationskunst ungehört verhallt, und daß

man die anspruchsvollsten Motive, die

früher den Prunkräumen der Aönige Vor-

behalten waren, ohne Gewissensskrupel in

jede bürgerliche Einrichtung versetzt. Die

Holge ist dann, daß man statt der gedie-

genen, fürstlichen Ausführung eine elende

Nachahmung in Surrogatstoffen sich ge-

fallen lassen muß. Dem üppigen Stil Lud-

wig XIV. folgte unter seinen: Nachfolger,

nachdem die Zeit von dessen Minder-

jährigkeit, die sog. Regence bereits eine

Wendung zum Heinen und Zierlichen

genommen hatte, eine ausgesprochene

Reaktion in dem Stil, welchen wir als

Rokoko bezeichnen. Nicht in den großen

Prunkräumen, wie in den Hestsälen von

Würzburg, Bruchsal oder Schleißheim

feiert dieser Stil seine höchsten Triumphe,

sondern in kleinen, bescheidenen Räumen,

aus welchen der schwere Pomp der Säulenordnungen verbannt

wird, und deren Wände und Decken mit jenem leichten, zierlichen

Rahmen- und Rankenwerk überzogen werden, welches wir als

das eigentliche Grnament des Rokoko kennen. Auch in der An-

ordnung der Vorhänge verräth diese Stilperiode ihre Neigung

stündlichen entwickelt wird, zumal eine lebensvolle und gefühls-

tiefe Auffassung der Natur*).

Dieselben mißlichen Verhältnisse, unter welchen der Aunstunter-

richt an den Gymnasien leidet, finden wir auch auf der Universität.

Die Universität wäre als wahre Hochschule des Geistes berufen,

auch auf dem Gebiete der Uunst erleuchtend und bildend zu wirken.

Die Universitätsbildung sollte doch Verständniß für die gesammte

Aulturentwicklung gewähren. Aber, wie unsere Mittelschule, so

trägt auch leider die Universität einen einseitig gelehrt-intellektua-

listischen Uarakter an sich. Der Zeichen- und Aunstfertigkeits-

unterricht hat an der Universität fast gar keinen Raum. Es

bestehen zwar noch an dreizehn deutschen Universitäten Stellen für

das akademische Zeichenlehreramt, aber bezeichnend genug: im

Jahre f8y2 hat z. B. das preußische Aultusministerium Anfragen

an die Universitäten gerichtet, ob man dieselben noch beibehalten

oder eingehen lassen solle. In welcher Weise man den akade-

mischen Zeichenlehrer bewerthet, mag man auch daraus ersehen,

daß man ihn in eine Linie mit den Lehrmeistern von Reiten,

Tanzen, Hechten stellt und meist erst nach dem Tanzlehrer und

Hechtmeister aufführt! Zeichnen und Malen steht doch sicherlich

*) Aimbel hat in seinem „Nothruf" klar gezeigt, wie sehr die übliche

Methode des Zeichnens einer Reform bedürfe. „Erfassen aus eigener An-

schaumig gilt ihm als Grundgebot des Zeichenunterrichtes; statt des abstrakten

Formalismus, Hinwendung zu inhaltsvollem Naturalismus, weniger geleckte,

mathemathisch abgezirkelte Arbeit — Liniendrill — als das Gemüth und

den Formensinn anregende Wiedergabe wirklicher Gegenstände!"

ebenbürtig neben Dichtkunst und Musik. Bei uns wird aber die

Aunst noch immer als geistiger Luxus und Tand betrachtet. Die

Vertretung der allgemeinen Aunstwiffenschaft selber liegt an unseren

Universitäten auch noch in: Argen. Besitzen doch von 2s deutschen

Universitäten bloß fünf ordentliche Professuren für dies Hach!

So kommt es, daß die große Menge der Studentenschaft überhaupt

fast keine Gelegenheit hat, kunstwissenschaftliche Vorlesungen zu

hören und sich ein Urtheil über künstlerische Hragen zu bilden.

Auch unsere kunstgewerblichen Museen erfüllen meist ihre

Aufgabe nicht. Ihr Zweck wäre es, dem strebsamen Hand-

werker mustergültige Vorbilder aller Stile zu bieten und zugleich

ihm Einblick in die Entwicklung seines Aunstgewerbes zu ge-

währen. Statt dessen werden diese Museen oft mehr von rein

wissenschaftlichen und antiquarischen Prinzipien geleitet und der

Handwerker gewinnt keinen Nutzen und keine Anregung aus

dem Anschauen der Sammlungen. Auch sind diese Anstalten noch

sehr unzugänglich. Der Handwerker hat an Wochentagen einzig

den Abend zur Verfügung — und da ist gesperrt. Man rechnet

auch gar nicht auf seinen Besuch. Erwartet wird dort nur der

fremde Durchreisende!

Wo soll also der junge Handwerker seine Aunstbildung

holen? Wohl bei seinem Meister in der Werkstätte? Wir lassen

Aimbel, als tüchtigen Praktiker, die Antwort geben: „Der

kleine Meister nimmt Lehrlinge und hat oft nicht die zur Er-

ziehung derselben nöthige passende Arbeit. Der größere, sogenannte

Habrikant mag sich mit Lehrlingen nicht befassen. (Schluß im 2. Bogen.

Illustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Innen-Dekoration.

Seite 83.

der Renaissance erinnert. Aber diese Zierform, die ursprünglich

rein kirchlich war, aus das Profanleben angewendet und damit

aufs weiteste verbreitet zu haben, blieb der prunkliebenden Zeit

des LOleil" Vorbehalten. Wie unter diesem Herrscher die

Aunst ihren Ausgangs- und Mittelpunkt

in dem pomphaften Hofleben fand, so

nahm sie auch ihre Motive mit Vorliebe

aus den sich hier darbietenden Erschei-

nungen, aus den Heften, Aufzügen,

Audienzen, bei welchen der Aunst unge-

fähr die gleiche schmückende Rolle zuge-

wiesen war, wie heute bei ähnlichen

Anlässen dem militärischen Gepränge.

Wenn wir die zahlreichen Stiche

aus jener Zeit, die Erfindungen eines

Lepautre, Berain, p. Decker u. A. durch-

blättern, so sehen wir, daß der Baldachin

und der Lambrequin nicht nur in der

eigentlich dekorativen Innenausstattung

die Hauptrolle spielt, sondern daß er

auch das Grnament beherrscht. Rand-

einfassungen von Bildern, Landkarten,

gemalte Hüllungen: alle zeigen uns dies

Motiv als Bekrönung oder Hintergrund

von Bildern oder Büsten. Die Zacken

des Lambrequin sind ursprünglich gleich

lang, sodaß ihre untere Grenze eine gerade

Linie bildet, höchstens von einem länger

herabhängendcn Mittelzacken unterbro-

chen. Später werden die Zacken ungleich

lang, und bilden, reicher geschweift, häufig

bewegte Higuren. Wo diese Motive als

Vorhangköpfe an Henstern, Thüren, Bett-

oder Thronhimmeln Vorkommen, sind sie natürlich aus steifen

und schweren Stoffen mit Unterlage von Steifleinen oder Papp-

deckel gearbeitet, die von vornherein eine Haltung ausschließen

oder auf einfache, wuchtige Röhrensalten beschränken; meist bietet

die glatte Hläche willkommene Gelegenheit zu verschiedenartiger

und reicher Verzierung durch Stickerei in Gold oder Auflagen

(sog. Applikation) von anderen Stoffen, Litzen und Bändern.

Man weiß, daß der Lambrequin ein unentbehrliches Hülfs-

mittel unserer Tapezierer bildet; aber man findet bei seiner An-

wendung gar zu oft zwei Punkte nicht

beachtet: einmal, daß derselbe die karak-

teristische Horm des Barockstils ist und

bei Dekorationen, welche die Horm der

Renaissance tragen sollen, eigentlich nichts

zu thun hat — ferner, daß er aus dem

Hürstenschloß stammt. Allerdings sind wir

ja gewohnt, daß das Mahnwort: „be-

scheide Dich!" in unserer gesummten De-

korationskunst ungehört verhallt, und daß

man die anspruchsvollsten Motive, die

früher den Prunkräumen der Aönige Vor-

behalten waren, ohne Gewissensskrupel in

jede bürgerliche Einrichtung versetzt. Die

Holge ist dann, daß man statt der gedie-

genen, fürstlichen Ausführung eine elende

Nachahmung in Surrogatstoffen sich ge-

fallen lassen muß. Dem üppigen Stil Lud-

wig XIV. folgte unter seinen: Nachfolger,

nachdem die Zeit von dessen Minder-

jährigkeit, die sog. Regence bereits eine

Wendung zum Heinen und Zierlichen

genommen hatte, eine ausgesprochene

Reaktion in dem Stil, welchen wir als

Rokoko bezeichnen. Nicht in den großen

Prunkräumen, wie in den Hestsälen von

Würzburg, Bruchsal oder Schleißheim

feiert dieser Stil seine höchsten Triumphe,

sondern in kleinen, bescheidenen Räumen,

aus welchen der schwere Pomp der Säulenordnungen verbannt

wird, und deren Wände und Decken mit jenem leichten, zierlichen

Rahmen- und Rankenwerk überzogen werden, welches wir als

das eigentliche Grnament des Rokoko kennen. Auch in der An-

ordnung der Vorhänge verräth diese Stilperiode ihre Neigung

stündlichen entwickelt wird, zumal eine lebensvolle und gefühls-

tiefe Auffassung der Natur*).

Dieselben mißlichen Verhältnisse, unter welchen der Aunstunter-

richt an den Gymnasien leidet, finden wir auch auf der Universität.

Die Universität wäre als wahre Hochschule des Geistes berufen,

auch auf dem Gebiete der Uunst erleuchtend und bildend zu wirken.

Die Universitätsbildung sollte doch Verständniß für die gesammte

Aulturentwicklung gewähren. Aber, wie unsere Mittelschule, so

trägt auch leider die Universität einen einseitig gelehrt-intellektua-

listischen Uarakter an sich. Der Zeichen- und Aunstfertigkeits-

unterricht hat an der Universität fast gar keinen Raum. Es

bestehen zwar noch an dreizehn deutschen Universitäten Stellen für

das akademische Zeichenlehreramt, aber bezeichnend genug: im

Jahre f8y2 hat z. B. das preußische Aultusministerium Anfragen

an die Universitäten gerichtet, ob man dieselben noch beibehalten

oder eingehen lassen solle. In welcher Weise man den akade-

mischen Zeichenlehrer bewerthet, mag man auch daraus ersehen,

daß man ihn in eine Linie mit den Lehrmeistern von Reiten,

Tanzen, Hechten stellt und meist erst nach dem Tanzlehrer und

Hechtmeister aufführt! Zeichnen und Malen steht doch sicherlich

*) Aimbel hat in seinem „Nothruf" klar gezeigt, wie sehr die übliche

Methode des Zeichnens einer Reform bedürfe. „Erfassen aus eigener An-

schaumig gilt ihm als Grundgebot des Zeichenunterrichtes; statt des abstrakten

Formalismus, Hinwendung zu inhaltsvollem Naturalismus, weniger geleckte,

mathemathisch abgezirkelte Arbeit — Liniendrill — als das Gemüth und

den Formensinn anregende Wiedergabe wirklicher Gegenstände!"

ebenbürtig neben Dichtkunst und Musik. Bei uns wird aber die

Aunst noch immer als geistiger Luxus und Tand betrachtet. Die

Vertretung der allgemeinen Aunstwiffenschaft selber liegt an unseren

Universitäten auch noch in: Argen. Besitzen doch von 2s deutschen

Universitäten bloß fünf ordentliche Professuren für dies Hach!

So kommt es, daß die große Menge der Studentenschaft überhaupt

fast keine Gelegenheit hat, kunstwissenschaftliche Vorlesungen zu

hören und sich ein Urtheil über künstlerische Hragen zu bilden.

Auch unsere kunstgewerblichen Museen erfüllen meist ihre

Aufgabe nicht. Ihr Zweck wäre es, dem strebsamen Hand-

werker mustergültige Vorbilder aller Stile zu bieten und zugleich

ihm Einblick in die Entwicklung seines Aunstgewerbes zu ge-

währen. Statt dessen werden diese Museen oft mehr von rein

wissenschaftlichen und antiquarischen Prinzipien geleitet und der

Handwerker gewinnt keinen Nutzen und keine Anregung aus

dem Anschauen der Sammlungen. Auch sind diese Anstalten noch

sehr unzugänglich. Der Handwerker hat an Wochentagen einzig

den Abend zur Verfügung — und da ist gesperrt. Man rechnet

auch gar nicht auf seinen Besuch. Erwartet wird dort nur der

fremde Durchreisende!

Wo soll also der junge Handwerker seine Aunstbildung

holen? Wohl bei seinem Meister in der Werkstätte? Wir lassen

Aimbel, als tüchtigen Praktiker, die Antwort geben: „Der

kleine Meister nimmt Lehrlinge und hat oft nicht die zur Er-

ziehung derselben nöthige passende Arbeit. Der größere, sogenannte

Habrikant mag sich mit Lehrlingen nicht befassen. (Schluß im 2. Bogen.