Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 2.1920/21

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0018

DOI Heft:

1. Septemberheft

DOI Artikel:Berliner, Rudolf: Der Goldschmied A. Z. 1573

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0018

Det? QotcHcbmted A. 2.15?3

oon

Rudolf Betdinci? c ]viünd)cn

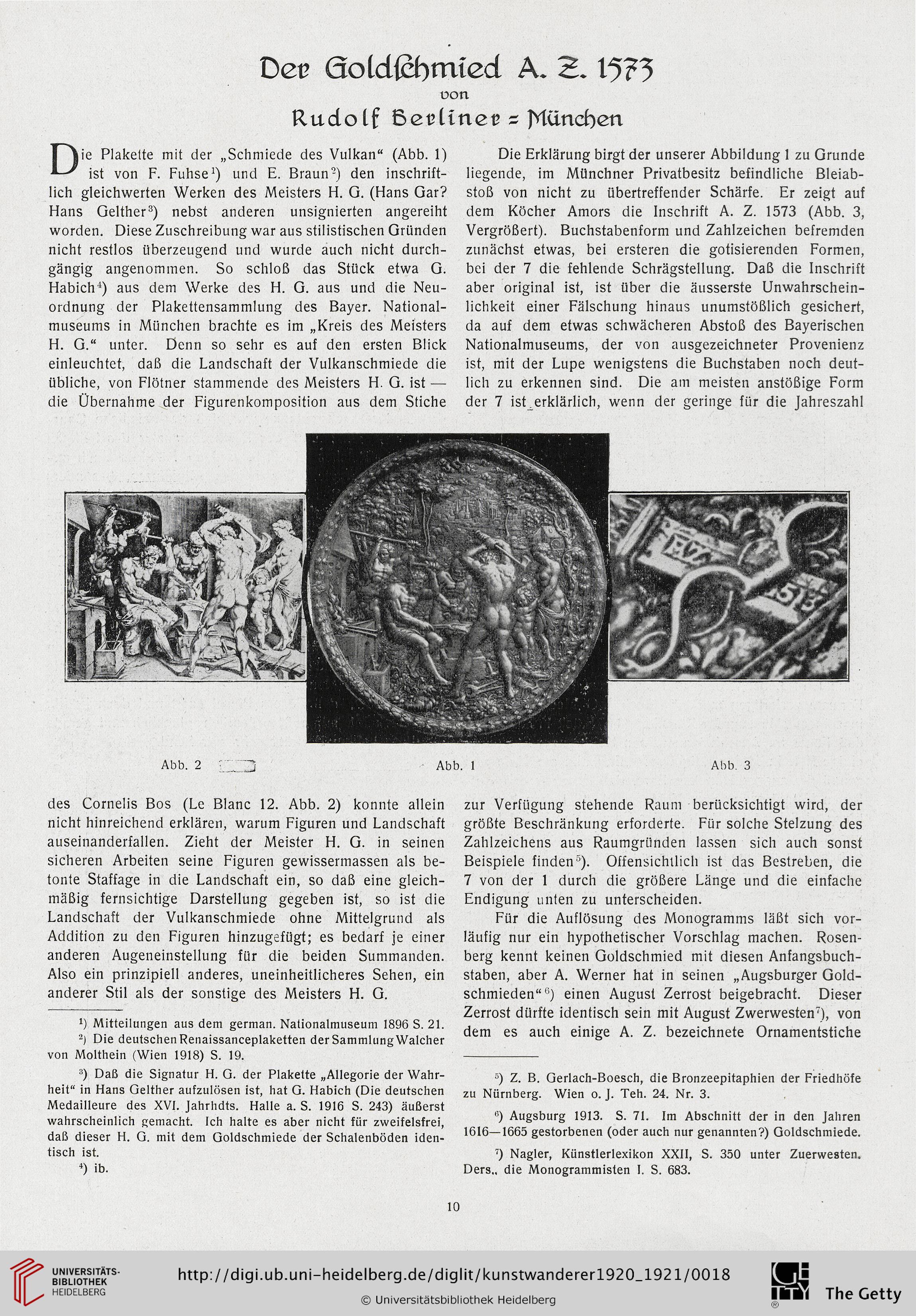

[jie Plakette mit der „Schmiede des Vulkan“ (Abb. 1)

ist von F. Fuhse1 2 3) und E. Braun-) den inschrift-

lich gleichwerten Werken des Meisters H. G. (Hans Gar?

Hans Gelther8) nebst anderen unsignierten angereiht

worden. Diese Zuschreibung war aus stilistischen Gründen

nicht restlos überzeugend und wurde auch nicht durch-

gängig angenommen. So schloß das Stück etwa G.

Habich4) aus dem Werke des H. G. aus und die Neu-

ordnung der Plakettensammlung des Bayer. National-

museums in München brachte es im „Kreis des Meisters

H. G.“ unter. Denn so sehr es auf den ersten Blick

einleuchtct, daß die Landschaft der Vulkanschmiede die

übliche, von Flötner stammende des Meisters H. G. ist —

die Übernahme der Figurenkomposition aus dem Stiche

Die Erklärung birgt der unserer Abbildung 1 zu Grunde

liegende, im Münchner Privatbesitz befindliche Bleiab-

stoß von nicht zu übertreffender Schärfe. Er zeigt auf

dem Köcher Amors die Inschrift A. Z. 1573 (Abb. 3,

Vergrößert). Buchstabenform und Zahlzeichen befremden

zunächst etwas, bei ersteren die gotisierenden Formen,

bei der 7 die fehlende Schrägstellung. Daß die Inschrift

aber original ist, ist über die äusserste Unwahrschein-

lichkeit einer Fälschung hinaus unumstößlich gesichert,

da auf dem etwas schwächeren Abstoß des Bayerischen

Nationalmuseums, der von ausgezeichneter Provenienz

ist, mit der Lupe wenigstens die Buchstaben noch deut-

lich zu erkennen sind. Die am meisten anstößige Form

der 7 ist erklärlich, wenn der geringe für die Jahreszahl

des Cornelis Bos (Le Blanc 12. Abb. 2) konnte allein

nicht hinreichend erklären, warum Figuren und Landschaft

auseinanderfallen. Zieht der Meister H. G. in seinen

sicheren Arbeiten seine Figuren gewissermassen als be-

tonte Staffage in die Landschaft ein, so daß eine gleich-

mäßig fernsichtige Darstellung gegeben ist, so ist die

Landschaft der Vulkanschmiede ohne Mittelgrund als

Addition zu den Figuren hinzugefügt; es bedarf je einer

anderen Augeneinstellung für die beiden Summanden.

Also ein prinzipiell anderes, uneinheitlicheres Sehen, ein

anderer Stil als der sonstige des Meisters H. G.

*) Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum 1896 S. 21.

2) Die deutschen Renaissanceplaketten der Sammlung Walcher

von Molthein (Wien 1918) S. 19.

3) Daß die Signatur H. G. der Plakette „Allegorie der Wahr-

heit“ in Hans Gelther aufzulösen ist, hat G. Habich (Die deutschen

Medailleure des XVI. Jahrhdts. Halle a. S. 1916 S. 243) äußerst

wahrscheinlich gemacht. Ich halte es aber nicht für zweifelsfrei,

daß dieser H. G. mit dem Goldschmiede der Schalenböden iden-

tisch ist.

4) ib.

zur Verfügung stehende Raum berücksichtigt wird, der

größte Beschränkung erforderte. Für solche Stelzung des

Zahlzeichens aus Raumgründen lassen sich auch sonst

Beispiele finden5)- Offensichtlich ist das Bestreben, die

7 von der 1 durch die größere Länge und die einfache

Endigung unten zu unterscheiden.

Für die Auflösung des Monogramms läßt sich vor-

läufig nur ein hypothetischer Vorschlag machen. Rosen-

berg kennt keinen Goldschmied mit diesen Anfangsbuch-

staben, aber A. Werner hat in seinen „Augsburger Gold-

schmieden“6) einen August Zerrost beigebracht. Dieser

Zerrost dürfte identisch sein mit August Zwerwesten7), von

dem es auch einige A. Z. bezeichnete Ornamentstiche

6) Z. B. Gerlach-Boesch, die Bronzeepitaphien der Friedhöfe

zu Nürnberg. Wien o. J. Teh. 24. Nr. 3.

(i) Augsburg 1913. S. 71. Im Abschnitt der in den Jahren

1616—1665 gestorbenen (oder auch nur genannten?) Goldschmiede.

7) Nagler, Künstlerlexikon XXII, S. 350 unter Zuerwesten.

Ders., die Monogrammisten I. S. 683.

10

oon

Rudolf Betdinci? c ]viünd)cn

[jie Plakette mit der „Schmiede des Vulkan“ (Abb. 1)

ist von F. Fuhse1 2 3) und E. Braun-) den inschrift-

lich gleichwerten Werken des Meisters H. G. (Hans Gar?

Hans Gelther8) nebst anderen unsignierten angereiht

worden. Diese Zuschreibung war aus stilistischen Gründen

nicht restlos überzeugend und wurde auch nicht durch-

gängig angenommen. So schloß das Stück etwa G.

Habich4) aus dem Werke des H. G. aus und die Neu-

ordnung der Plakettensammlung des Bayer. National-

museums in München brachte es im „Kreis des Meisters

H. G.“ unter. Denn so sehr es auf den ersten Blick

einleuchtct, daß die Landschaft der Vulkanschmiede die

übliche, von Flötner stammende des Meisters H. G. ist —

die Übernahme der Figurenkomposition aus dem Stiche

Die Erklärung birgt der unserer Abbildung 1 zu Grunde

liegende, im Münchner Privatbesitz befindliche Bleiab-

stoß von nicht zu übertreffender Schärfe. Er zeigt auf

dem Köcher Amors die Inschrift A. Z. 1573 (Abb. 3,

Vergrößert). Buchstabenform und Zahlzeichen befremden

zunächst etwas, bei ersteren die gotisierenden Formen,

bei der 7 die fehlende Schrägstellung. Daß die Inschrift

aber original ist, ist über die äusserste Unwahrschein-

lichkeit einer Fälschung hinaus unumstößlich gesichert,

da auf dem etwas schwächeren Abstoß des Bayerischen

Nationalmuseums, der von ausgezeichneter Provenienz

ist, mit der Lupe wenigstens die Buchstaben noch deut-

lich zu erkennen sind. Die am meisten anstößige Form

der 7 ist erklärlich, wenn der geringe für die Jahreszahl

des Cornelis Bos (Le Blanc 12. Abb. 2) konnte allein

nicht hinreichend erklären, warum Figuren und Landschaft

auseinanderfallen. Zieht der Meister H. G. in seinen

sicheren Arbeiten seine Figuren gewissermassen als be-

tonte Staffage in die Landschaft ein, so daß eine gleich-

mäßig fernsichtige Darstellung gegeben ist, so ist die

Landschaft der Vulkanschmiede ohne Mittelgrund als

Addition zu den Figuren hinzugefügt; es bedarf je einer

anderen Augeneinstellung für die beiden Summanden.

Also ein prinzipiell anderes, uneinheitlicheres Sehen, ein

anderer Stil als der sonstige des Meisters H. G.

*) Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum 1896 S. 21.

2) Die deutschen Renaissanceplaketten der Sammlung Walcher

von Molthein (Wien 1918) S. 19.

3) Daß die Signatur H. G. der Plakette „Allegorie der Wahr-

heit“ in Hans Gelther aufzulösen ist, hat G. Habich (Die deutschen

Medailleure des XVI. Jahrhdts. Halle a. S. 1916 S. 243) äußerst

wahrscheinlich gemacht. Ich halte es aber nicht für zweifelsfrei,

daß dieser H. G. mit dem Goldschmiede der Schalenböden iden-

tisch ist.

4) ib.

zur Verfügung stehende Raum berücksichtigt wird, der

größte Beschränkung erforderte. Für solche Stelzung des

Zahlzeichens aus Raumgründen lassen sich auch sonst

Beispiele finden5)- Offensichtlich ist das Bestreben, die

7 von der 1 durch die größere Länge und die einfache

Endigung unten zu unterscheiden.

Für die Auflösung des Monogramms läßt sich vor-

läufig nur ein hypothetischer Vorschlag machen. Rosen-

berg kennt keinen Goldschmied mit diesen Anfangsbuch-

staben, aber A. Werner hat in seinen „Augsburger Gold-

schmieden“6) einen August Zerrost beigebracht. Dieser

Zerrost dürfte identisch sein mit August Zwerwesten7), von

dem es auch einige A. Z. bezeichnete Ornamentstiche

6) Z. B. Gerlach-Boesch, die Bronzeepitaphien der Friedhöfe

zu Nürnberg. Wien o. J. Teh. 24. Nr. 3.

(i) Augsburg 1913. S. 71. Im Abschnitt der in den Jahren

1616—1665 gestorbenen (oder auch nur genannten?) Goldschmiede.

7) Nagler, Künstlerlexikon XXII, S. 350 unter Zuerwesten.

Ders., die Monogrammisten I. S. 683.

10