Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 2.1920/21

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0216

DOI issue:

2. Januarheft

DOI article:Josten, Hanns Heinz: Unauffindbare Fulder Porzellanfiguren

DOI article:Kunstausstellungen / Aus der Museen- und Sammlerwelt / Kunstauktionen / Die Sammlung Alphonse Kann in Paris / Vom holländischen Kunstmarkt / Ein falscher Whistler? / Londoner Kunstschau / Schweizerische Kusntchronik / Kunstvermächtnis Vanderbilts / Die tschechische Malergruppe "Die Unenwegten" / Genossenschaftsgallerie in Dresden / Hildebrand und - Rodin / Bibliographische und bibliophile Notizen / Neue Kunstbücher

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0216

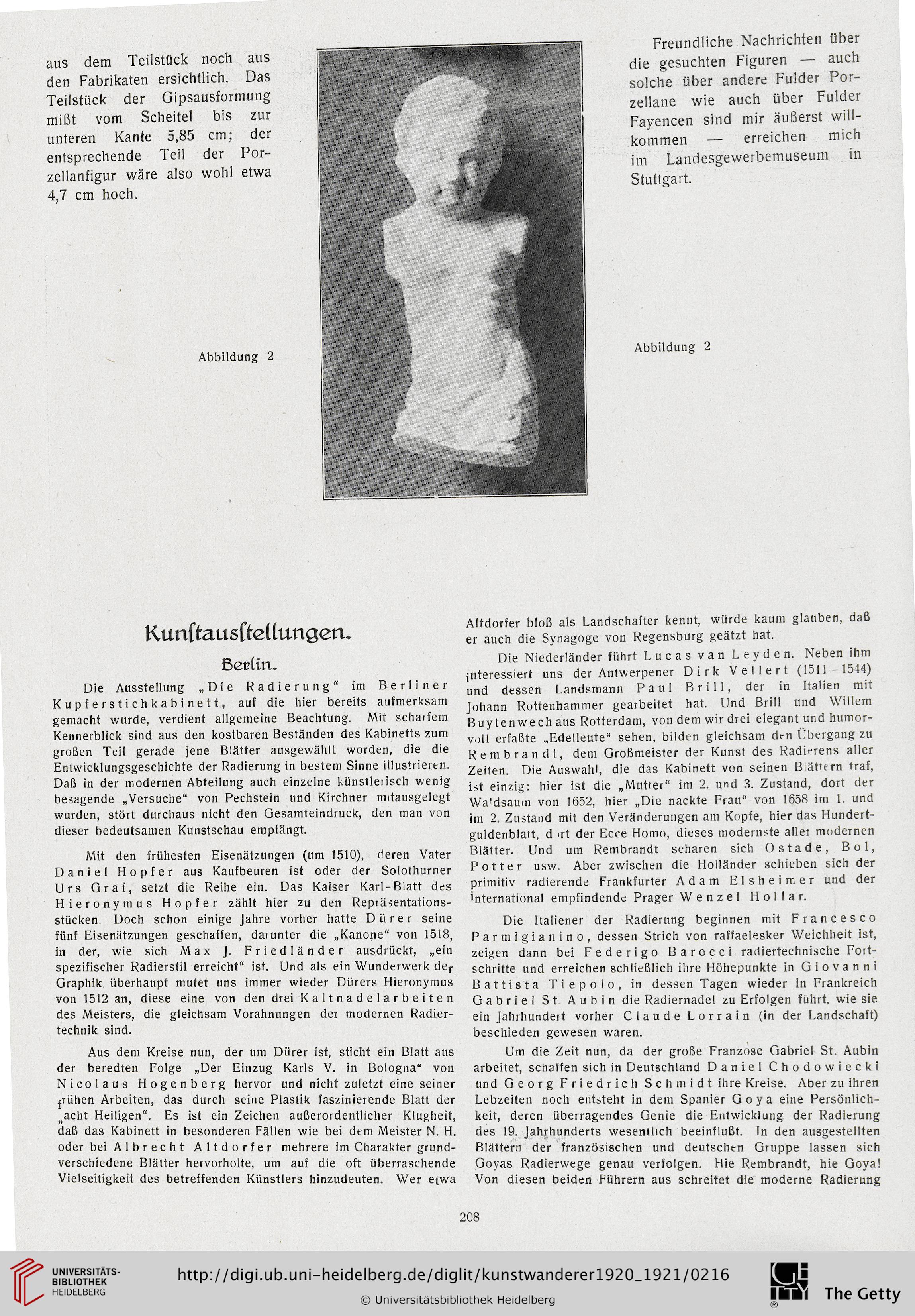

aus dem Teilstück noch aus

den Fabrikaten ersichtlich. Das

Teilstück der Gipsausformung

mißt vom Scheitel bis zur

unteren Kante 5,85 cm; der

entsprechende Teil der Por-

zellanfigur wäre also wohl etwa

4,7 cm hoch.

Abbildung 2

Freundliche Nachrichten über

die gesuchten Figuren — auch

solche über andere Fulder Por-

zellane wie auch über Fulder

Fayencen sind mir äußerst will-

kommen — erreichen mich

im Landesgewerbemuseum in

Stuttgart.

Abbildung 2

Kunftausftellungen.

Bettltn.

Die Ausstellung „Die Radierung“ im Berliner

Kupferstichkabinett, auf die hier bereits aufmerksam

gemacht wurde, verdient allgemeine Beachtung. Mit scharfem

Kennerblick sind aus den kostbaren Beständen des Kabinetts zum

großen Teil gerade jene Blätter ausgewählt worden, die die

Entwicklungsgeschichte der Radierung in bestem Sinne illustrieren.

Daß in der modernen Abteilung auch einzelne künstlerisch wenig

besagende „Versuche“ von Pechstein und Kirchner mitausgelegt

wurden, stört durchaus nicht den Gesamteindruck, den man von

dieser bedeutsamen Kunstschau empfängt.

Mit den frühesten Eisenätzungen (um 1510), deren Vater

Daniel Hopfer aus Kaufbeuren ist oder der Solothurner

Urs Graf, setzt die Reihe ein. Das Kaiser Karl-Blatt des

Hieronymus Hopfer zählt hier zu den Repräsentations-

stücken Doch schon einige Jahre vorher hatte Dürer seine

fünf Eisenätzungen geschaffen, darunter die „Kanone“ von 1518,

in der, wie sich Max J. Friedländer ausdrückt, „ein

spezifischer Radierstil erreicht“ ist. Und als ein Wunderwerk der

Graphik überhaupt mutet uns immer wieder Dürers Hieronymus

von 1512 an, diese eine von den drei Kaltnadelarbeiten

des Meisters, die gleichsam Vorahnungen der modernen Radier-

technik sind.

Aus dem Kreise nun, der um Dürer ist, sticht ein Blatt aus

der beredten Folge „Der Einzug Karls V. in Bologna“ von

Nico laus Hogenberg hervor und nicht zuletzt eine seiner

frühen Arbeiten, das durch seine Plastik faszinierende Blatt der

„acht Heiligen“. Es ist ein Zeichen außerordentlicher Klugheit,

daß das Kabinett in besonderen Fällen wie bei dem Meister N. H.

oder beiAlbrecht Altdorfer mehrere im Charakter grund-

verschiedene Blätter hervorholte, um auf die oft überraschende

Vielseitigkeit des betreffenden Künstlers hinzudeuten. Wer etwa

Altdorfer bloß als Landschafter kennt, würde kaum glauben, daß

er auch die Synagoge von Regensburg geätzt hat.

Die Niederländer führt Lucas van Leyden. Neben ihm

interessiert uns der Antwerpener Dirk Vellert (1511 — 1544)

und dessen Landsmann Paul Brill, der in Italien mit

Johann Rottenhammer gearbeitet hat. Und Brill und Willem

Buytenwech aus Rotterdam, vondemwirdrei elegant und humor-

voll erfaßte „Edelleute“ sehen, bilden gleichsam den Übergang zu

Rembrandt, dem Großmeister der Kunst des Radierens aller

Zeiten. Die Auswahl, die das Kabinett von seinen Blättern traf,

ist einzig: hier ist die „Mutter“ im 2. und 3. Zustand, dort der

Wa'dsaum von 1652, hier „Die nackte Frau“ von 1658 im 1. und

im 2. Zustand mit den Veränderungen am Kopfe, hier das Hundert-

guldenblatt, d >rt der Ecce Homo, dieses modernste aller modernen

Blätter. Und um Rembrandt scharen sich Ostade, Bol,

Potter usw. Aber zwischen die Holländer schieben sich der

primitiv radierende Frankfurter Adam Elsheimer und der

international empfindende Prager Wenzel Hollar.

Die Italiener der Radierung beginnen mit Francesco

Parmigianino, dessen Strich von raffaelesker Weichheit ist,

zeigen dann bei Federigo Barocci radiertechnische Fort-

schritte und erreichen schließlich ihre Höhepunkte in Giovanni

Battista Tiepolo, in dessen Tagen wieder in Frankreich

Gabriel St Aubin die Radiernadel zu Erfolgen führt, wie sie

ein Jahrhundert vorher Claude Lorrain (in der Landschaft)

beschieden gewesen waren.

Um die Zeit nun, da der große Franzose Gabriel St. Aubin

arbeitet, schaffen sich in Deutschland Daniel Chodowiecki

und Georg Friedrich Schmidt ihre Kreise. Aber zu ihren

Lebzeiten noch entsteht in dem Spanier Goya eine Persönlich-

keit, deren überragendes Genie die Entwicklung der Radierung

des 19. Jahrhunderts wesentlich beeinflußt. In den ausgestellten

Blättern der französischen und deutschen Gruppe lassen sich

Goyas Radierwege genau verfolgen. Hie Rembrandt, hie Goya!

Von diesen beiden Führern aus schreitet die moderne Radierung

208

den Fabrikaten ersichtlich. Das

Teilstück der Gipsausformung

mißt vom Scheitel bis zur

unteren Kante 5,85 cm; der

entsprechende Teil der Por-

zellanfigur wäre also wohl etwa

4,7 cm hoch.

Abbildung 2

Freundliche Nachrichten über

die gesuchten Figuren — auch

solche über andere Fulder Por-

zellane wie auch über Fulder

Fayencen sind mir äußerst will-

kommen — erreichen mich

im Landesgewerbemuseum in

Stuttgart.

Abbildung 2

Kunftausftellungen.

Bettltn.

Die Ausstellung „Die Radierung“ im Berliner

Kupferstichkabinett, auf die hier bereits aufmerksam

gemacht wurde, verdient allgemeine Beachtung. Mit scharfem

Kennerblick sind aus den kostbaren Beständen des Kabinetts zum

großen Teil gerade jene Blätter ausgewählt worden, die die

Entwicklungsgeschichte der Radierung in bestem Sinne illustrieren.

Daß in der modernen Abteilung auch einzelne künstlerisch wenig

besagende „Versuche“ von Pechstein und Kirchner mitausgelegt

wurden, stört durchaus nicht den Gesamteindruck, den man von

dieser bedeutsamen Kunstschau empfängt.

Mit den frühesten Eisenätzungen (um 1510), deren Vater

Daniel Hopfer aus Kaufbeuren ist oder der Solothurner

Urs Graf, setzt die Reihe ein. Das Kaiser Karl-Blatt des

Hieronymus Hopfer zählt hier zu den Repräsentations-

stücken Doch schon einige Jahre vorher hatte Dürer seine

fünf Eisenätzungen geschaffen, darunter die „Kanone“ von 1518,

in der, wie sich Max J. Friedländer ausdrückt, „ein

spezifischer Radierstil erreicht“ ist. Und als ein Wunderwerk der

Graphik überhaupt mutet uns immer wieder Dürers Hieronymus

von 1512 an, diese eine von den drei Kaltnadelarbeiten

des Meisters, die gleichsam Vorahnungen der modernen Radier-

technik sind.

Aus dem Kreise nun, der um Dürer ist, sticht ein Blatt aus

der beredten Folge „Der Einzug Karls V. in Bologna“ von

Nico laus Hogenberg hervor und nicht zuletzt eine seiner

frühen Arbeiten, das durch seine Plastik faszinierende Blatt der

„acht Heiligen“. Es ist ein Zeichen außerordentlicher Klugheit,

daß das Kabinett in besonderen Fällen wie bei dem Meister N. H.

oder beiAlbrecht Altdorfer mehrere im Charakter grund-

verschiedene Blätter hervorholte, um auf die oft überraschende

Vielseitigkeit des betreffenden Künstlers hinzudeuten. Wer etwa

Altdorfer bloß als Landschafter kennt, würde kaum glauben, daß

er auch die Synagoge von Regensburg geätzt hat.

Die Niederländer führt Lucas van Leyden. Neben ihm

interessiert uns der Antwerpener Dirk Vellert (1511 — 1544)

und dessen Landsmann Paul Brill, der in Italien mit

Johann Rottenhammer gearbeitet hat. Und Brill und Willem

Buytenwech aus Rotterdam, vondemwirdrei elegant und humor-

voll erfaßte „Edelleute“ sehen, bilden gleichsam den Übergang zu

Rembrandt, dem Großmeister der Kunst des Radierens aller

Zeiten. Die Auswahl, die das Kabinett von seinen Blättern traf,

ist einzig: hier ist die „Mutter“ im 2. und 3. Zustand, dort der

Wa'dsaum von 1652, hier „Die nackte Frau“ von 1658 im 1. und

im 2. Zustand mit den Veränderungen am Kopfe, hier das Hundert-

guldenblatt, d >rt der Ecce Homo, dieses modernste aller modernen

Blätter. Und um Rembrandt scharen sich Ostade, Bol,

Potter usw. Aber zwischen die Holländer schieben sich der

primitiv radierende Frankfurter Adam Elsheimer und der

international empfindende Prager Wenzel Hollar.

Die Italiener der Radierung beginnen mit Francesco

Parmigianino, dessen Strich von raffaelesker Weichheit ist,

zeigen dann bei Federigo Barocci radiertechnische Fort-

schritte und erreichen schließlich ihre Höhepunkte in Giovanni

Battista Tiepolo, in dessen Tagen wieder in Frankreich

Gabriel St Aubin die Radiernadel zu Erfolgen führt, wie sie

ein Jahrhundert vorher Claude Lorrain (in der Landschaft)

beschieden gewesen waren.

Um die Zeit nun, da der große Franzose Gabriel St. Aubin

arbeitet, schaffen sich in Deutschland Daniel Chodowiecki

und Georg Friedrich Schmidt ihre Kreise. Aber zu ihren

Lebzeiten noch entsteht in dem Spanier Goya eine Persönlich-

keit, deren überragendes Genie die Entwicklung der Radierung

des 19. Jahrhunderts wesentlich beeinflußt. In den ausgestellten

Blättern der französischen und deutschen Gruppe lassen sich

Goyas Radierwege genau verfolgen. Hie Rembrandt, hie Goya!

Von diesen beiden Führern aus schreitet die moderne Radierung

208