Die muh ammedamßbe Kunff auf den Auktionen

6ngel=0t?os und Tomnley

oon

fviedvicb Savve

Ln tir unsere Kenntnis der augenblicklichen Bewertung

*■ muhammedanischer Kunst auf dem internationalen

Markte sind zwei Auktionen, die jüngst in Paris und

London stattfanden, von Interesse. Der früher auf dem

in Savoyen gelegenen historischen Schlosse Ripaille auf-

gestellte Kunstbesitz des Mühlhauser Großindustriellen

F. Engel-Gros, der nach 1870 für Frankreich optiert

hatte, kam am 30. Mai bis 1. Juni bei Georges Petit

in Paris und die von dem ehemaligen britischen Ge-

sandten in Teheran Sir Walter Townley dort zusammen-

gebrachte Sammlung persischer

Kunst am 29. und 30. Juni in

London bei Sotheby, Wilkinson

und Hodge zur Auktion.

Die bedeutendere von beiden

Auktionen, für die ein reich

illustrierter, von Gaston Migeon

eingeleiteter Katalog vorliegt, war

die Pariser; sie enthielt, ab-

gesehen von europäischen Kunst-

werken aller Art, Gemälden,

Skulpturen, Tapisserien u. a m.

eine größere Anzahl persischer

Keramiken und einige orientalische

Gläser und Teppiche. Die alle

bekannten Gattungen der per-

sischen Gefäßkeramik des 13.

bis 14. Jahrhunderts, zum Teil

in sehr schönen, aber doch

immerhin stark restaurierten

Exemplaren enthaltende Gruppe

erzielte „des prix fous“, wie

sich die Gazette de l’Hötel Drouot vom 2. Juni aus-

drückt. Der durchschnittliche Preis für die teils in Lüster

dekorierten, teils farbig auf weißem Grunde bemalten

Fayencen von Rhages und Sultanabad betrug 10—20 000 Fr.;

einzelne Stücke, wie eine zartes Relief auf türkisblauem

Grunde zeigendeScbale (Nr. lOOvgl.Abb.), die für 102000 Fr.

in den Besitz einer Mme Paravicini überging, wurden noch

weit höher bewertet und übertrafen die Schätzung um

das 5 —10 fache. Verhältnismäßig billig (9 und 11 000 Fr.)

wurden zwei in Graffitotechnik dekorierte Teller mit

Fabeltieren (Nr. 60 und 61) bewertet, die zu einer frühen,

erst vor 8 Jahren durch die Ausgrabungen des Pariser

Kunsthändlers Vignier erschlossenen Gruppe gehören.

Die Sammlung im Kaiser Friedrich-Museum besitzt in

dem kurz vor dem Kriege erworbenen Adler-Teller ein

Hauptstück dieser Art.

Von den beiden syrischen emaillierten Gläsern er-

zielte ein sehr reizvoller kleiner Becher mit figürlicher Dar-

stellung (Nr. 127 vgl. Abb.) 105 000 Fr. bei einer Schätzung

auf 30000 Fr., während ein restauriertes zylindrisches

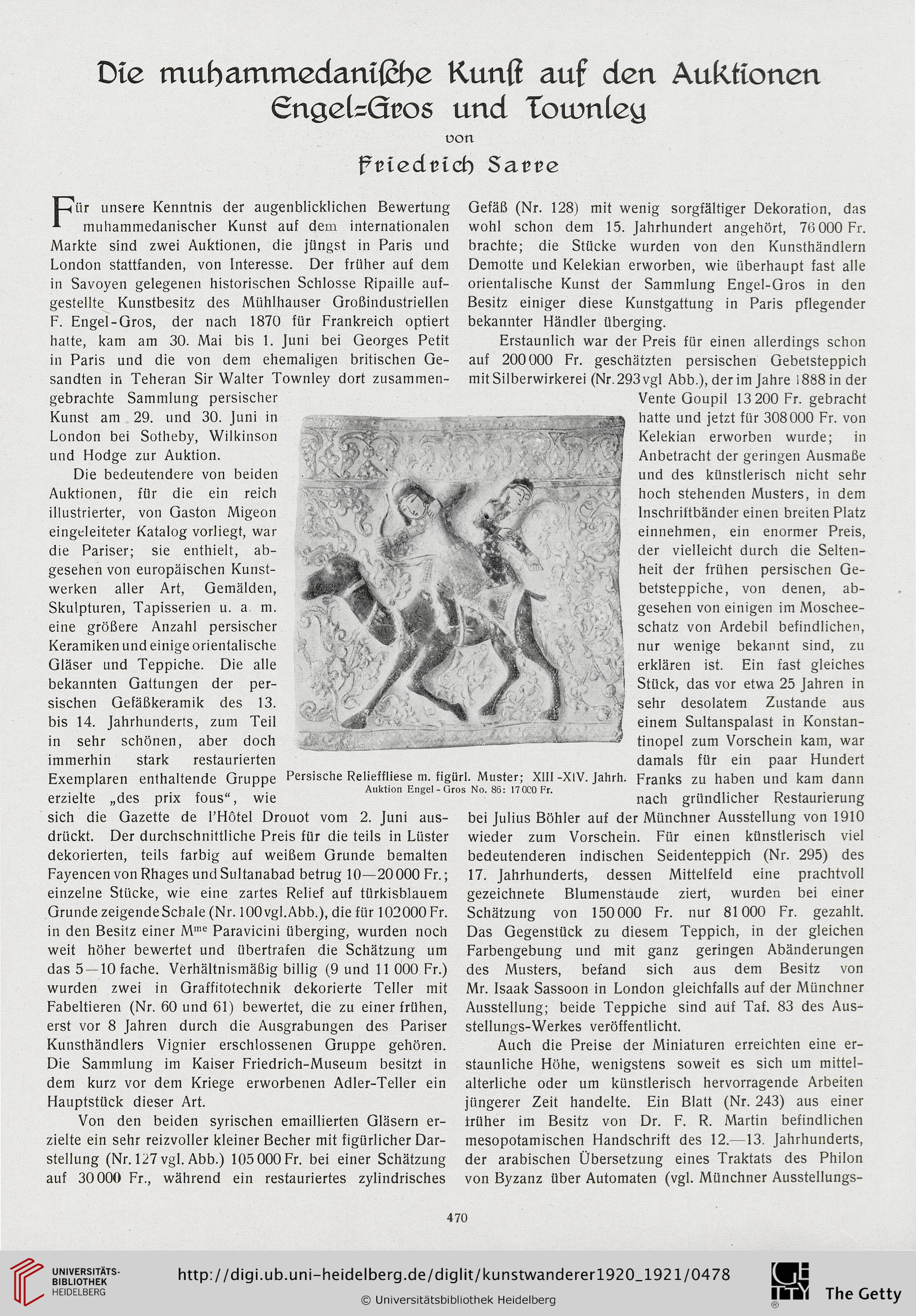

Persische Relieffliese m. figürl. Muster; XIII -XIV. Jahrh.

Auktion Engel - Gros No. 86: 17000 Fr.

Gefäß (Nr. 128) mit wenig sorgfältiger Dekoration, das

wohl schon dem 15. Jahrhundert angehört, 76 000 Fr.

brachte; die Stücke wurden von den Kunsthändlern

Demotte und Kelekian erworben, wie überhaupt fast alle

orientalische Kunst der Sammlung Engel-Gros in den

Besitz einiger diese Kunstgattung in Paris pflegender

bekannter Händler überging.

Erstaunlich war der Preis für einen allerdings schon

auf 200 000 Fr. geschätzten persischen Gebetsteppich

mit Silberwirkerei (Nr.293vgl Abb.), der im Jahre 1888 in der

Vente Goupil 13 200 Fr. gebracht

hatte und jetzt für 308000 Fr. von

Kelekian erworben wurde; in

Anbetracht der geringen Ausmaße

und des künstlerisch nicht sehr

hoch stehenden Musters, in dem

Inschriftbänder einen breiten Platz

einnehmen, ein enormer Preis,

der vielleicht durch die Selten-

heit der frühen persischen Ge-

betsteppiche, von denen, ab-

gesehen von einigen im Moschee-

schatz von Ardebil befindlichen,

nur wenige bekannt sind, zu

erklären ist. Ein fast gleiches

Stück, das vor etwa 25 Jahren in

sehr desolatem Zustande aus

einem Sultanspalast in Konstan-

tinopel zum Vorschein kam, war

damals für ein paar Hundert

Franks zu haben und kam dann

nach gründlicher Restaurierung

bei Julius Böhler auf der Münchner Ausstellung von 1910

wieder zum Vorschein. Für einen künstlerisch viel

bedeutenderen indischen Seidenteppich (Nr. 295) des

17. Jahrhunderts, dessen Mittelfeld eine prachtvoll

gezeichnete Blumenstaude ziert, wurden bei einer

Schätzung von 150000 Fr. nur 81000 Fr. gezahlt.

Das Gegenstück zu diesem Teppich, in der gleichen

Farbengebung und mit ganz geringen Abänderungen

des Musters, befand sich aus dem Besitz von

Mr. Isaak Sassoon in London gleichfalls auf der Münchner

Ausstellung; beide Teppiche sind auf Taf. 83 des Aus-

stellungs-Werkes veröffentlicht.

Auch die Preise der Miniaturen erreichten eine er-

staunliche Höhe, wenigstens soweit es sich um mittel-

alterliche oder um künstlerisch hervorragende Arbeiten

jüngerer Zeit handelte. Ein Blatt (Nr. 243) aus einer

früher im Besitz von Dr. F. R. Martin befindlichen

mesopotamischen Handschrift des 12.—13. Jahrhunderts,

der arabischen Übersetzung eines Traktats des Philon

von Byzanz über Automaten (vgl. Münchner Ausstellungs-

470

6ngel=0t?os und Tomnley

oon

fviedvicb Savve

Ln tir unsere Kenntnis der augenblicklichen Bewertung

*■ muhammedanischer Kunst auf dem internationalen

Markte sind zwei Auktionen, die jüngst in Paris und

London stattfanden, von Interesse. Der früher auf dem

in Savoyen gelegenen historischen Schlosse Ripaille auf-

gestellte Kunstbesitz des Mühlhauser Großindustriellen

F. Engel-Gros, der nach 1870 für Frankreich optiert

hatte, kam am 30. Mai bis 1. Juni bei Georges Petit

in Paris und die von dem ehemaligen britischen Ge-

sandten in Teheran Sir Walter Townley dort zusammen-

gebrachte Sammlung persischer

Kunst am 29. und 30. Juni in

London bei Sotheby, Wilkinson

und Hodge zur Auktion.

Die bedeutendere von beiden

Auktionen, für die ein reich

illustrierter, von Gaston Migeon

eingeleiteter Katalog vorliegt, war

die Pariser; sie enthielt, ab-

gesehen von europäischen Kunst-

werken aller Art, Gemälden,

Skulpturen, Tapisserien u. a m.

eine größere Anzahl persischer

Keramiken und einige orientalische

Gläser und Teppiche. Die alle

bekannten Gattungen der per-

sischen Gefäßkeramik des 13.

bis 14. Jahrhunderts, zum Teil

in sehr schönen, aber doch

immerhin stark restaurierten

Exemplaren enthaltende Gruppe

erzielte „des prix fous“, wie

sich die Gazette de l’Hötel Drouot vom 2. Juni aus-

drückt. Der durchschnittliche Preis für die teils in Lüster

dekorierten, teils farbig auf weißem Grunde bemalten

Fayencen von Rhages und Sultanabad betrug 10—20 000 Fr.;

einzelne Stücke, wie eine zartes Relief auf türkisblauem

Grunde zeigendeScbale (Nr. lOOvgl.Abb.), die für 102000 Fr.

in den Besitz einer Mme Paravicini überging, wurden noch

weit höher bewertet und übertrafen die Schätzung um

das 5 —10 fache. Verhältnismäßig billig (9 und 11 000 Fr.)

wurden zwei in Graffitotechnik dekorierte Teller mit

Fabeltieren (Nr. 60 und 61) bewertet, die zu einer frühen,

erst vor 8 Jahren durch die Ausgrabungen des Pariser

Kunsthändlers Vignier erschlossenen Gruppe gehören.

Die Sammlung im Kaiser Friedrich-Museum besitzt in

dem kurz vor dem Kriege erworbenen Adler-Teller ein

Hauptstück dieser Art.

Von den beiden syrischen emaillierten Gläsern er-

zielte ein sehr reizvoller kleiner Becher mit figürlicher Dar-

stellung (Nr. 127 vgl. Abb.) 105 000 Fr. bei einer Schätzung

auf 30000 Fr., während ein restauriertes zylindrisches

Persische Relieffliese m. figürl. Muster; XIII -XIV. Jahrh.

Auktion Engel - Gros No. 86: 17000 Fr.

Gefäß (Nr. 128) mit wenig sorgfältiger Dekoration, das

wohl schon dem 15. Jahrhundert angehört, 76 000 Fr.

brachte; die Stücke wurden von den Kunsthändlern

Demotte und Kelekian erworben, wie überhaupt fast alle

orientalische Kunst der Sammlung Engel-Gros in den

Besitz einiger diese Kunstgattung in Paris pflegender

bekannter Händler überging.

Erstaunlich war der Preis für einen allerdings schon

auf 200 000 Fr. geschätzten persischen Gebetsteppich

mit Silberwirkerei (Nr.293vgl Abb.), der im Jahre 1888 in der

Vente Goupil 13 200 Fr. gebracht

hatte und jetzt für 308000 Fr. von

Kelekian erworben wurde; in

Anbetracht der geringen Ausmaße

und des künstlerisch nicht sehr

hoch stehenden Musters, in dem

Inschriftbänder einen breiten Platz

einnehmen, ein enormer Preis,

der vielleicht durch die Selten-

heit der frühen persischen Ge-

betsteppiche, von denen, ab-

gesehen von einigen im Moschee-

schatz von Ardebil befindlichen,

nur wenige bekannt sind, zu

erklären ist. Ein fast gleiches

Stück, das vor etwa 25 Jahren in

sehr desolatem Zustande aus

einem Sultanspalast in Konstan-

tinopel zum Vorschein kam, war

damals für ein paar Hundert

Franks zu haben und kam dann

nach gründlicher Restaurierung

bei Julius Böhler auf der Münchner Ausstellung von 1910

wieder zum Vorschein. Für einen künstlerisch viel

bedeutenderen indischen Seidenteppich (Nr. 295) des

17. Jahrhunderts, dessen Mittelfeld eine prachtvoll

gezeichnete Blumenstaude ziert, wurden bei einer

Schätzung von 150000 Fr. nur 81000 Fr. gezahlt.

Das Gegenstück zu diesem Teppich, in der gleichen

Farbengebung und mit ganz geringen Abänderungen

des Musters, befand sich aus dem Besitz von

Mr. Isaak Sassoon in London gleichfalls auf der Münchner

Ausstellung; beide Teppiche sind auf Taf. 83 des Aus-

stellungs-Werkes veröffentlicht.

Auch die Preise der Miniaturen erreichten eine er-

staunliche Höhe, wenigstens soweit es sich um mittel-

alterliche oder um künstlerisch hervorragende Arbeiten

jüngerer Zeit handelte. Ein Blatt (Nr. 243) aus einer

früher im Besitz von Dr. F. R. Martin befindlichen

mesopotamischen Handschrift des 12.—13. Jahrhunderts,

der arabischen Übersetzung eines Traktats des Philon

von Byzanz über Automaten (vgl. Münchner Ausstellungs-

470