Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 2.1920/21

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0186

DOI Heft:

1. Januarheft

DOI Artikel:Strzygowski, Josef: Ein neuer Schatzfund der Völkerwanderungszeit

DOI Artikel:Schnorr von Carolsfeld, Ludwig: Die Vertäfelung im Porzellankabinett des Dresdener Schlosses

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0186

*

Funde der Völkerwanderungszeit aus dem Osten nachliest,

so wird er schon aus den gemachten Andeutungen er-

kennen, daß sich der schottische Schatz zwar als ein

neues und wichtiges, aber doch nur artverschiedenes

Glied in die bisher bekannte Reihe von Schätzen aus

Edelmetall einfügt, während der in Holz gearbeitete

norwegische Schatz schon im Rohstoff ein ausgezeich-

netes Beispiel jener Kunst ist, die bis tief in das

Mittelalter hinein die Kunstentwicklung des Nordens be-

stimmt hat und die wir zu Unrecht im Aufbau ins-

besondere der germanischen und deutschen Kunst

vernachlässigen.

Die Deetäfetung

im PoeEeltankabinett des Dresdener Sebtofles

oon

Ludung Scbnot’t? oon Cat?olsfeld

[|er Massenimport ostasiatischen Porzellans durch die

Holländer um die Wende des 17. zum 18. Jahr-

hundert war durch die Mode hervorgerufen, ganze Zimmer

ausschließlich mit diesen begehrten Erzeugnissen des

Orients auszustatten. Nam-

hafte Architekten zeichneten

für die Anordnung von Por-

zellankabinetten Entwürfe,

die, durch Kupferstiche

vervielfältigt, zur Verbrei-

tung dieser Mode wesentlich

beigetragen haben. Bei der

Art der Verwendung des

Porzellans war weniger der

künstlerische als vielmehr

der dekorative Wert ent-

scheidend. So wurden

Teller, Tassenköpfe und

Unterschalen, eng neben-

einander und unterein-

ander gereiht, auf Pilaster,

Rahmenwerk, Fries und Gesims der Vertäfelung verteilt.

Kleinere Flaschen und Vasen standen, zu dichten Gruppen

gehäuft, auf Tabletts, die von Figuren getragen wurden.

Auf den Gesimsen der Kamine und in den Kaminöff-

nungen waren die größeren Gefäße verteilt, und diese

Massenwirkung wurde durch Spiegelfelder noch gesteigert.

Die Art der Inszenierung hatte etwas Spielerisches, das

leicht ans Bizarre und Groteske grenzte. Offenbar

glaubte man dies der exotischen Herkunft des Porzellans

schuldig zu sein. Ein bekanntes Beispiel dieser Art ist

das nahezu im alten Zustand erhaltene Porzellankabinett

im Charlottenburger Schloß, das Eosander v. Goethe

1703 einrichtete. Ein ähnliches Kabinett befand sich im

Schloß von Oranienburg.

Mit der Erfindung des europäischen Porzellans er-

wachte begreiflicherweise auch der Ehrgeiz, Porzellan-

kabinette mit den heimischen Erzeugnissen zu dekorieren.

Aber fast anderthalb Jahrzehnte verflossen, ehe dieser

Wunsch in Erfüllung ging. Das älteste erhaltene Kabinett

mit rein europäischem Porzellans ist das um 1725 ent-

standene Zimmer aus dem Palais des Grafen Dubsky in

Brünn (jetzt im Deutschösterreichischen Museum für

Kunst und Industrie in Wien). Es ist durchweg mit

Wiener Porzellan ausgestattet. Die Wandvertäfelung, der

Kamin, die Türen, Fenster-,

Spiegel- und Bilderrahmen,

Uhr, Tische, Stühle und

Fußschemel sind mit farbig

bemalten Porzellanplatten

ausgelegt; Lüster und Blaker

bestehen gleichfalls aus

Porzellan. Dazu kommen

noch Vasen und Tassen.

Dem Ganzen fehlt der

architektonische Halt. Es

macht mehr den Eindruck

eines Musterzimmers, das

freilich der technischen

Leistungsfähigkeit der Wie-

ner Manufaktur acht Jahre

nach ihrer Gründung ein

glänzendes Zeugnis ausstellt.

Wesentlich anders ist der Charakter des nächst-

ältesten Porzellankabinetts im Turmzimmer des Dresdener

Schlosses. Seinen Inhalt bilden etwa 500 chinesische,

japanische und Meißener Gefäße und Figuren, die an

einer braunen, teilweise vergoldeten, durch gekuppelte

korinthische Pilaster und Spiegelfelder gegliederten Holz-

vertäfelung angeordnet sind. Das Nebeinander von ost-

asiatischem und Meißener Porzellan fordert direkt zum

Vergleich heraus, der keineswegs ungünstig für Meißen

ausfällt. Gehören doch die von Johann Gregor Höroldt

bemalten, in glatten chinesischen Formen gehaltenen

weißgrundigen Vasen mit ihrem märchenhaft leuchtenden

Dekor chinesischer Blumenstauden, Vögel und Insekten

und die Fondporzellane zum Besten, was Meißen ge-

schaffen hat. An keiner anderen Stelle findet sich eine

solche Fülle dieser Gattung, noch dazu in dieser Qualität,

vereinigt.

Den unmittelbaren Anlaß zur Einrichtung des Turm-

zimmers als Porzellankabinett bot der zweite umfassende

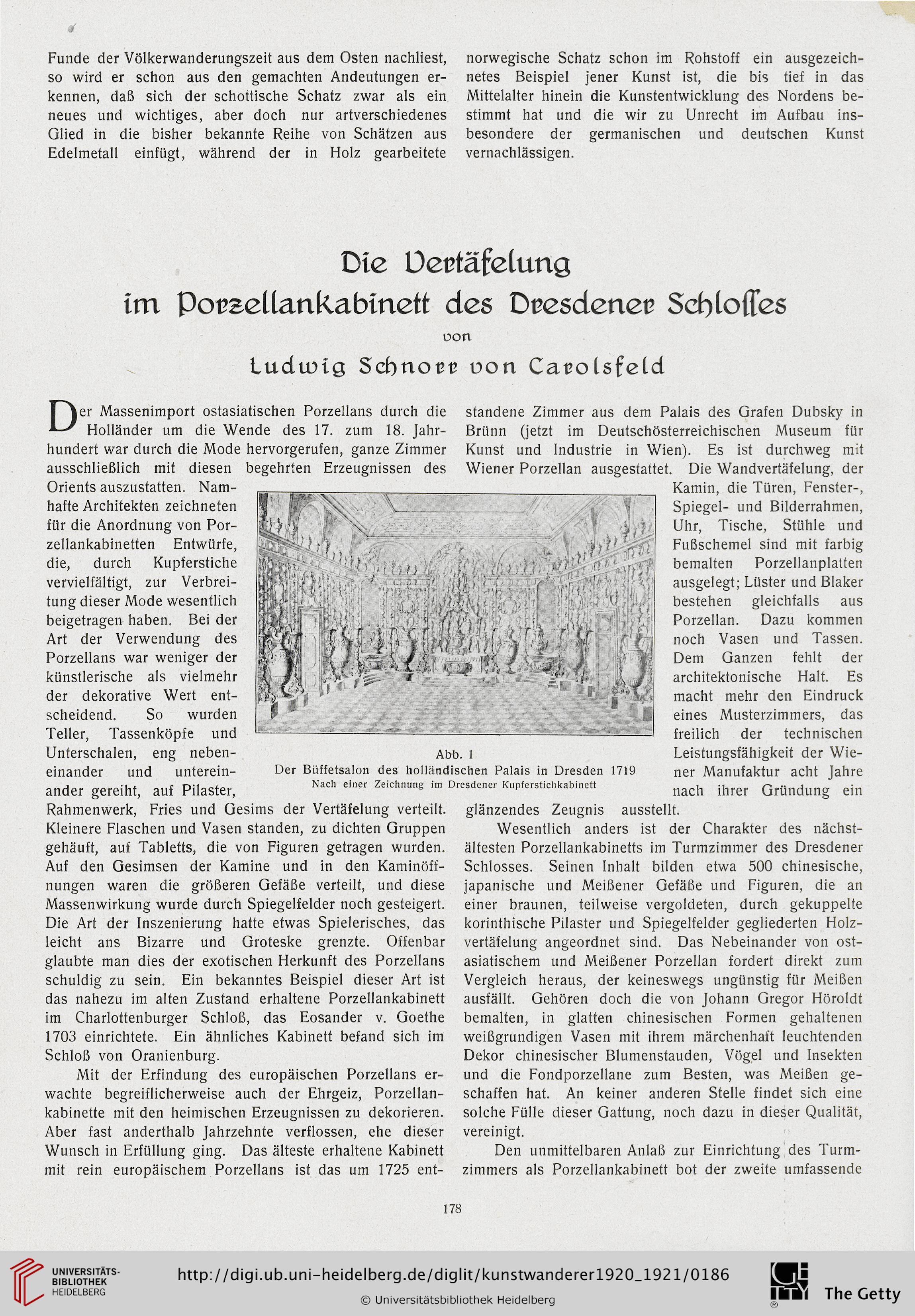

Abb. 1

Der Büffetsalon des holländischen Palais in Dresden 1719

Nach einer Zeichnung im Dresdener Kupferstichkabinett

178

Funde der Völkerwanderungszeit aus dem Osten nachliest,

so wird er schon aus den gemachten Andeutungen er-

kennen, daß sich der schottische Schatz zwar als ein

neues und wichtiges, aber doch nur artverschiedenes

Glied in die bisher bekannte Reihe von Schätzen aus

Edelmetall einfügt, während der in Holz gearbeitete

norwegische Schatz schon im Rohstoff ein ausgezeich-

netes Beispiel jener Kunst ist, die bis tief in das

Mittelalter hinein die Kunstentwicklung des Nordens be-

stimmt hat und die wir zu Unrecht im Aufbau ins-

besondere der germanischen und deutschen Kunst

vernachlässigen.

Die Deetäfetung

im PoeEeltankabinett des Dresdener Sebtofles

oon

Ludung Scbnot’t? oon Cat?olsfeld

[|er Massenimport ostasiatischen Porzellans durch die

Holländer um die Wende des 17. zum 18. Jahr-

hundert war durch die Mode hervorgerufen, ganze Zimmer

ausschließlich mit diesen begehrten Erzeugnissen des

Orients auszustatten. Nam-

hafte Architekten zeichneten

für die Anordnung von Por-

zellankabinetten Entwürfe,

die, durch Kupferstiche

vervielfältigt, zur Verbrei-

tung dieser Mode wesentlich

beigetragen haben. Bei der

Art der Verwendung des

Porzellans war weniger der

künstlerische als vielmehr

der dekorative Wert ent-

scheidend. So wurden

Teller, Tassenköpfe und

Unterschalen, eng neben-

einander und unterein-

ander gereiht, auf Pilaster,

Rahmenwerk, Fries und Gesims der Vertäfelung verteilt.

Kleinere Flaschen und Vasen standen, zu dichten Gruppen

gehäuft, auf Tabletts, die von Figuren getragen wurden.

Auf den Gesimsen der Kamine und in den Kaminöff-

nungen waren die größeren Gefäße verteilt, und diese

Massenwirkung wurde durch Spiegelfelder noch gesteigert.

Die Art der Inszenierung hatte etwas Spielerisches, das

leicht ans Bizarre und Groteske grenzte. Offenbar

glaubte man dies der exotischen Herkunft des Porzellans

schuldig zu sein. Ein bekanntes Beispiel dieser Art ist

das nahezu im alten Zustand erhaltene Porzellankabinett

im Charlottenburger Schloß, das Eosander v. Goethe

1703 einrichtete. Ein ähnliches Kabinett befand sich im

Schloß von Oranienburg.

Mit der Erfindung des europäischen Porzellans er-

wachte begreiflicherweise auch der Ehrgeiz, Porzellan-

kabinette mit den heimischen Erzeugnissen zu dekorieren.

Aber fast anderthalb Jahrzehnte verflossen, ehe dieser

Wunsch in Erfüllung ging. Das älteste erhaltene Kabinett

mit rein europäischem Porzellans ist das um 1725 ent-

standene Zimmer aus dem Palais des Grafen Dubsky in

Brünn (jetzt im Deutschösterreichischen Museum für

Kunst und Industrie in Wien). Es ist durchweg mit

Wiener Porzellan ausgestattet. Die Wandvertäfelung, der

Kamin, die Türen, Fenster-,

Spiegel- und Bilderrahmen,

Uhr, Tische, Stühle und

Fußschemel sind mit farbig

bemalten Porzellanplatten

ausgelegt; Lüster und Blaker

bestehen gleichfalls aus

Porzellan. Dazu kommen

noch Vasen und Tassen.

Dem Ganzen fehlt der

architektonische Halt. Es

macht mehr den Eindruck

eines Musterzimmers, das

freilich der technischen

Leistungsfähigkeit der Wie-

ner Manufaktur acht Jahre

nach ihrer Gründung ein

glänzendes Zeugnis ausstellt.

Wesentlich anders ist der Charakter des nächst-

ältesten Porzellankabinetts im Turmzimmer des Dresdener

Schlosses. Seinen Inhalt bilden etwa 500 chinesische,

japanische und Meißener Gefäße und Figuren, die an

einer braunen, teilweise vergoldeten, durch gekuppelte

korinthische Pilaster und Spiegelfelder gegliederten Holz-

vertäfelung angeordnet sind. Das Nebeinander von ost-

asiatischem und Meißener Porzellan fordert direkt zum

Vergleich heraus, der keineswegs ungünstig für Meißen

ausfällt. Gehören doch die von Johann Gregor Höroldt

bemalten, in glatten chinesischen Formen gehaltenen

weißgrundigen Vasen mit ihrem märchenhaft leuchtenden

Dekor chinesischer Blumenstauden, Vögel und Insekten

und die Fondporzellane zum Besten, was Meißen ge-

schaffen hat. An keiner anderen Stelle findet sich eine

solche Fülle dieser Gattung, noch dazu in dieser Qualität,

vereinigt.

Den unmittelbaren Anlaß zur Einrichtung des Turm-

zimmers als Porzellankabinett bot der zweite umfassende

Abb. 1

Der Büffetsalon des holländischen Palais in Dresden 1719

Nach einer Zeichnung im Dresdener Kupferstichkabinett

178