Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 2.1920/21

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0342

DOI issue:

2. Aprilheft

DOI article:Engelmann, Max: Der Mathematisch-Physikalische Salon in Dresden, [2]

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0342

Schmuckes fast restlos dem stimmungslosen Massen-

erzeugnis der Maschine weichen muß, dessen Adel der

Arbeit mit seinen Zusammenhängen von Seele und Leib

außerhalb dem Bereiche des Erzeugnisses liegt.

Dem Kleingerät für zeichnerische Arbeiten und den

Rechenhilfsmitteln reihen sich die frühmathematischen

Instrumente des 16. Jahrhunderts an, Astrolabien, artille-

ristische Meßgeräte, Kompaß-

instrumente, Wegmesser usw.

Wir begegnen hier jenen ge-

schätzten Instrumentenbauern,

namentlich des deutschen

Südens, und Namen von Klang

wie Wenzel jamnitzer,*) Joach.

Prätorius, Christoph Schißler,

Thomas Rückert, Josua und

Erasmus Habermel, die Sachsen

Adam Riese, Lucas Brunn,

Christoph Trechsler, der ältere

und der jüngere u. v. a. treten

uns mit edelstem Handwerk

entgegen. Viele Stücke tragen

noch das Besitzerzeichen des

Kurfürsten August. Meist in

reicher Feuervergoldung ge-

halten, ist oft eine Fülle von

Schmuck in allen bei Metall

möglichen Ziertechniken: Re-

liefguß, Gravierung, Ätzung,

Radierung, Aussägearbeit usw.

über die Stücke ausgestreut.

Zufolge ihrer jahrhunderte-

langen Ruhe muten sie meist

wie frisch aus der Hand ihrer

Meister kommend an. Ihre

Anordnungen erhalten sich im

wesentlichen unverändert, bis

die Erfindung des Fernrohres

(um 1608) vielfach konstruk-

tiven Wandel schafft. Die

gleichfalls reich vertretenen

Franzosen und Engländer

treten mit den Verwüstungen,

die das dreißigjährige Ringen

in Deutschland auch auf

diesem Gebiete anrichtete,

das deutsche Erbe an. Ihre

Instrumente des 18. Jahrhun-

derts tragen leicht erkennbare

nationale Eigenheiten. Mit

den Arbeiten des Augsburgers

G. F. Brander und des württem-

bergischen Pfarrers Philipp Matth. Hahn, in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts, versucht der deutsche Instru-

mentenbau von neuem dem Auslande den Rang abzulaufen.

Beachtliche Zeugen des vorwiegend optisch wirk-

samen Instrumentes sind aus allen Entwickelungs-

*) Über W. Jamnitzer’s Meßscheibe im Mathemat. Salon

siehe „Kunstwanderer“ 1920, 2. Aprilheft.

phasen vertreten. Aus der Frühzeit des Fernrohres

begegnen wir dem holländischen Fernrohr mit einfachen

Brillengläsern ausgestattet, der frühesten Form des astro-

nomischen oder Keplerschen und des terrestrischen Fern-

rohres; sämtliche schon 1612 und 1613 zur Sammlung

gekommen. An den ungemein raschen Siegeslauf ihrer

Erfindung wird man bei ihrem Anblick erinnert 1609

hörte Galilei von dieser Er-

findung. Sein bewunderns-

wertes geistiges Auge und

seine geschulte technische

Hand ermöglichten es ihm

„im Verlaufe einer Nacht“ die

neue Erfindung dieser „Per-

spicillen“ nachzubilden. Was

er damit in wenigen Monaten

an untrüglichen Lösungen der

physischen und mathema-

tischen Geheimnisse des Him-

mels der Menschheit schenkte,

ist bekannt, ebenso, daß der

faustische Kepler schon 1611

eine meisterhafte Theorie dieser

Erfindung in seiner Dioptrice

schrieb. Wir verfolgen an

Hand ausgewählter Früherzeug-

nisse die weitere Entwickelung

dieses physikalischen Gerätes,

das sich oft mit dem mathe-

matischen paart, über das

Luftfernrohr bis zur Ent-

deckung der achromatischen

Linse und darüber hinaus bis zu

Fraunhofers Meisterleistungen.

Daneben läuft der Ausbau

des Spiegelfernrohres von

Newton und Gregory über

Wilhelm Herschel in Riesen-

und Zwergausführungen, da

nüchtern sachlich gefertigt,

dort mit dem gebührenden

Schmucke des Grandseigneur-

besitzers versehen. Hier die

riesigen Brennspiegel und

Gläser desWalthervonTschirn-

haus, dort die Reihe der

Mikroskope von der einfachen

Glastropfenlupe Leeuwenhoeks

bis zu jenen schon kom-

plizierten Stücken des Wieners

Plössl, die zu Jenas optischer

Kunst führten.

Eine der reichsten und geschlossensten Abteilung

bildet diejenige der Zeitmeßgeräte und der Uhren. Vom

primitiven Seering, von der monumentalen und derTaschen-

sonnenuhr in allen Spielarten, von der frühen Räderuhr,

mit gotischen Anklängen, bis zum monumentalen Werk

mit astronomischen Schaltungen und bis zu der feinen

Taschenuhr mit Chronometerhemmung, durchwandern wir

r.T~. • -■fW l'"

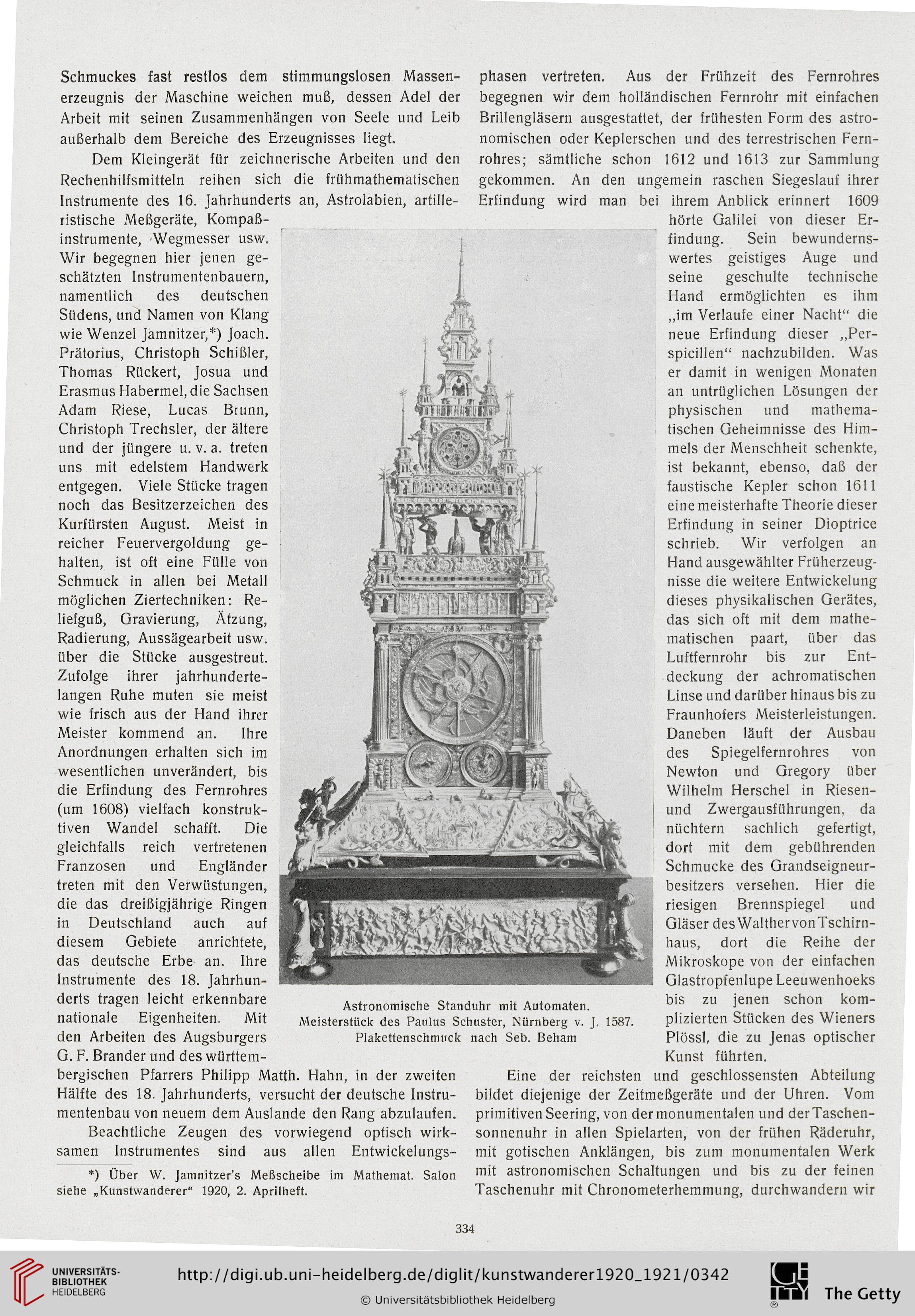

Astronomische Standuhr mit Automaten.

Meisterstück des Paulus Schuster, Nürnberg v. J. 1587.

Piakettenschmuck nach Seb. Beham

334

erzeugnis der Maschine weichen muß, dessen Adel der

Arbeit mit seinen Zusammenhängen von Seele und Leib

außerhalb dem Bereiche des Erzeugnisses liegt.

Dem Kleingerät für zeichnerische Arbeiten und den

Rechenhilfsmitteln reihen sich die frühmathematischen

Instrumente des 16. Jahrhunderts an, Astrolabien, artille-

ristische Meßgeräte, Kompaß-

instrumente, Wegmesser usw.

Wir begegnen hier jenen ge-

schätzten Instrumentenbauern,

namentlich des deutschen

Südens, und Namen von Klang

wie Wenzel jamnitzer,*) Joach.

Prätorius, Christoph Schißler,

Thomas Rückert, Josua und

Erasmus Habermel, die Sachsen

Adam Riese, Lucas Brunn,

Christoph Trechsler, der ältere

und der jüngere u. v. a. treten

uns mit edelstem Handwerk

entgegen. Viele Stücke tragen

noch das Besitzerzeichen des

Kurfürsten August. Meist in

reicher Feuervergoldung ge-

halten, ist oft eine Fülle von

Schmuck in allen bei Metall

möglichen Ziertechniken: Re-

liefguß, Gravierung, Ätzung,

Radierung, Aussägearbeit usw.

über die Stücke ausgestreut.

Zufolge ihrer jahrhunderte-

langen Ruhe muten sie meist

wie frisch aus der Hand ihrer

Meister kommend an. Ihre

Anordnungen erhalten sich im

wesentlichen unverändert, bis

die Erfindung des Fernrohres

(um 1608) vielfach konstruk-

tiven Wandel schafft. Die

gleichfalls reich vertretenen

Franzosen und Engländer

treten mit den Verwüstungen,

die das dreißigjährige Ringen

in Deutschland auch auf

diesem Gebiete anrichtete,

das deutsche Erbe an. Ihre

Instrumente des 18. Jahrhun-

derts tragen leicht erkennbare

nationale Eigenheiten. Mit

den Arbeiten des Augsburgers

G. F. Brander und des württem-

bergischen Pfarrers Philipp Matth. Hahn, in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts, versucht der deutsche Instru-

mentenbau von neuem dem Auslande den Rang abzulaufen.

Beachtliche Zeugen des vorwiegend optisch wirk-

samen Instrumentes sind aus allen Entwickelungs-

*) Über W. Jamnitzer’s Meßscheibe im Mathemat. Salon

siehe „Kunstwanderer“ 1920, 2. Aprilheft.

phasen vertreten. Aus der Frühzeit des Fernrohres

begegnen wir dem holländischen Fernrohr mit einfachen

Brillengläsern ausgestattet, der frühesten Form des astro-

nomischen oder Keplerschen und des terrestrischen Fern-

rohres; sämtliche schon 1612 und 1613 zur Sammlung

gekommen. An den ungemein raschen Siegeslauf ihrer

Erfindung wird man bei ihrem Anblick erinnert 1609

hörte Galilei von dieser Er-

findung. Sein bewunderns-

wertes geistiges Auge und

seine geschulte technische

Hand ermöglichten es ihm

„im Verlaufe einer Nacht“ die

neue Erfindung dieser „Per-

spicillen“ nachzubilden. Was

er damit in wenigen Monaten

an untrüglichen Lösungen der

physischen und mathema-

tischen Geheimnisse des Him-

mels der Menschheit schenkte,

ist bekannt, ebenso, daß der

faustische Kepler schon 1611

eine meisterhafte Theorie dieser

Erfindung in seiner Dioptrice

schrieb. Wir verfolgen an

Hand ausgewählter Früherzeug-

nisse die weitere Entwickelung

dieses physikalischen Gerätes,

das sich oft mit dem mathe-

matischen paart, über das

Luftfernrohr bis zur Ent-

deckung der achromatischen

Linse und darüber hinaus bis zu

Fraunhofers Meisterleistungen.

Daneben läuft der Ausbau

des Spiegelfernrohres von

Newton und Gregory über

Wilhelm Herschel in Riesen-

und Zwergausführungen, da

nüchtern sachlich gefertigt,

dort mit dem gebührenden

Schmucke des Grandseigneur-

besitzers versehen. Hier die

riesigen Brennspiegel und

Gläser desWalthervonTschirn-

haus, dort die Reihe der

Mikroskope von der einfachen

Glastropfenlupe Leeuwenhoeks

bis zu jenen schon kom-

plizierten Stücken des Wieners

Plössl, die zu Jenas optischer

Kunst führten.

Eine der reichsten und geschlossensten Abteilung

bildet diejenige der Zeitmeßgeräte und der Uhren. Vom

primitiven Seering, von der monumentalen und derTaschen-

sonnenuhr in allen Spielarten, von der frühen Räderuhr,

mit gotischen Anklängen, bis zum monumentalen Werk

mit astronomischen Schaltungen und bis zu der feinen

Taschenuhr mit Chronometerhemmung, durchwandern wir

r.T~. • -■fW l'"

Astronomische Standuhr mit Automaten.

Meisterstück des Paulus Schuster, Nürnberg v. J. 1587.

Piakettenschmuck nach Seb. Beham

334