Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 2.1920/21

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0415

DOI Heft:

1./2. Juniheft

DOI Artikel:Scherer, Christian: Braunschweiger Fayencen

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0415

auf Norddeutschland bzw. Braunschweig — die Berliner

Vase befand sich ursprünglich im Schlosse zu Hedwigs-

burg bei Börsum — hinweist, sondern auch ihre

Marke, die wir zunächst noch etwas näher betrachten

müssen.

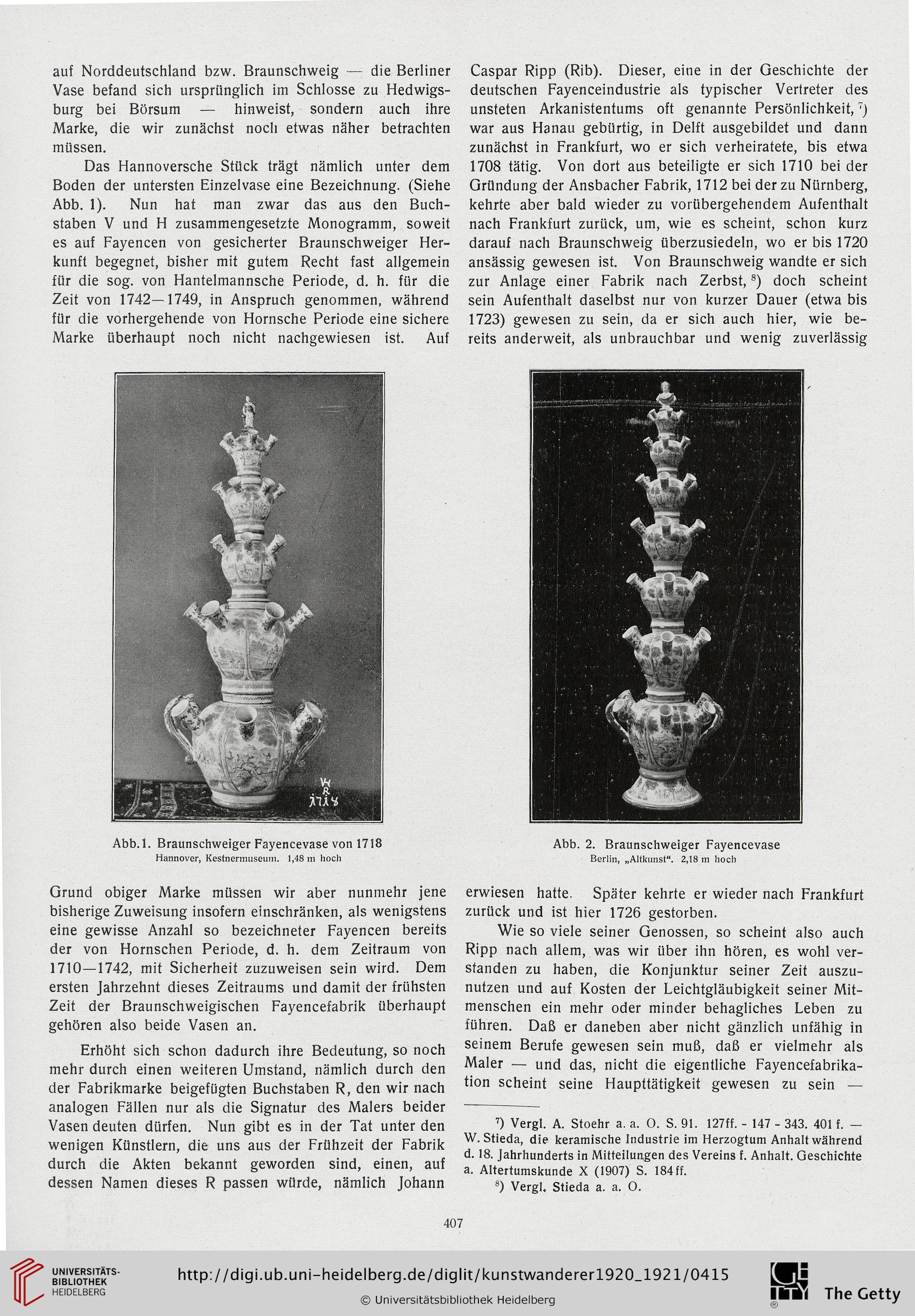

Das Hannoversche Stück trägt nämlich unter dem

Boden der untersten Einzelvase eine Bezeichnung. (Siehe

Abb. 1). Nun hat man zwar das aus den Buch-

staben V und H zusammengesetzte Monogramm, soweit

es auf Fayencen von gesicherter Braunschweiger Her-

kunft begegnet, bisher mit gutem Recht fast allgemein

für die sog. von Hantelmannsche Periode, d. h. für die

Zeit von 1742—1749, in Anspruch genommen, während

für die vorhergehende von Hornsche Periode eine sichere

Marke überhaupt noch nicht nachgewiesen ist. Auf

Abb.l. Braunschweiger Fayencevase von 1718

Hannover, Kestnermuseum. 1,48 m hoch

Grund obiger Marke müssen wir aber nunmehr jene

bisherige Zuweisung insofern einschränken, als wenigstens

eine gewisse Anzahl so bezeichneter Fayencen bereits

der von Hornschen Periode, d. h. dem Zeitraum von

1710—1742, mit Sicherheit zuzuweisen sein wird. Dem

ersten Jahrzehnt dieses Zeitraums und damit der frühsten

Zeit der Braunschweigischen Fayencefabrik überhaupt

gehören also beide Vasen an.

Erhöht sich schon dadurch ihre Bedeutung, so noch

mehr durch einen weiteren Umstand, nämlich durch den

der Fabrikmarke beigefügten Buchstaben R, den wir nach

analogen Fällen nur als die Signatur des Malers beider

Vasen deuten dürfen. Nun gibt es in der Tat unter den

wenigen Künstlern, die uns aus der Frühzeit der Fabrik

durch die Akten bekannt geworden sind, einen, auf

dessen Namen dieses R passen würde, nämlich Johann

Caspar Ripp (Rib). Dieser, eine in der Geschichte der

deutschen Fayenceindustrie als typischer Vertreter des

unsteten Arkanistentums oft genannte Persönlichkeit,7)

war aus Hanau gebürtig, in Delft ausgebildet und dann

zunächst in Frankfurt, wo er sich verheiratete, bis etwa

1708 tätig. Von dort aus beteiligte er sich 1710 bei der

Gründung der Ansbacher Fabrik, 1712 bei der zu Nürnberg,

kehrte aber bald wieder zu vorübergehendem Aufenthalt

nach Frankfurt zurück, um, wie es scheint, schon kurz

darauf nach Braunschweig überzusiedeln, wo er bis 1720

ansässig gewesen ist. Von Braunschweig wandte er sich

zur Anlage einer Fabrik nach Zerbst,8) doch scheint

sein Aufenthalt daselbst nur von kurzer Dauer (etwa bis

1723) gewesen zu sein, da er sich auch hier, wie be-

reits anderweit, als unbrauchbar und wenig zuverlässig

Abb. 2. Braunschweiger Fayencevase

Berlin, „Altkunst“. 2,18 m hoch

erwiesen hatte. Später kehrte er wieder nach Frankfurt

zurück und ist hier 1726 gestorben.

Wie so viele seiner Genossen, so scheint also auch

Ripp nach allem, was wir über ihn hören, es wohl ver-

standen zu haben, die Konjunktur seiner Zeit auszu-

nutzen und auf Kosten der Leichtgläubigkeit seiner Mit-

menschen ein mehr oder minder behagliches Leben zu

führen. Daß er daneben aber nicht gänzlich unfähig in

seinem Berufe gewesen sein muß, daß er vielmehr als

Maler — und das, nicht die eigentliche Fayencefabrika-

tion scheint seine Haupttätigkeit gewesen zu sein —

7) Vergl. A. Stoehr a. a. 0. S. 91. 127ff. - 147 - 343. 401 f. —

W. Stieda, die keramische Industrie im Herzogtum Anhalt während

d. 18. Jahrhunderts in Mitteilungen des Vereins f. Anhalt. Geschichte

a. Altertumskunde X (1907) S. 184 ff.

8) Vergl. Stieda a. a. O.

407

Vase befand sich ursprünglich im Schlosse zu Hedwigs-

burg bei Börsum — hinweist, sondern auch ihre

Marke, die wir zunächst noch etwas näher betrachten

müssen.

Das Hannoversche Stück trägt nämlich unter dem

Boden der untersten Einzelvase eine Bezeichnung. (Siehe

Abb. 1). Nun hat man zwar das aus den Buch-

staben V und H zusammengesetzte Monogramm, soweit

es auf Fayencen von gesicherter Braunschweiger Her-

kunft begegnet, bisher mit gutem Recht fast allgemein

für die sog. von Hantelmannsche Periode, d. h. für die

Zeit von 1742—1749, in Anspruch genommen, während

für die vorhergehende von Hornsche Periode eine sichere

Marke überhaupt noch nicht nachgewiesen ist. Auf

Abb.l. Braunschweiger Fayencevase von 1718

Hannover, Kestnermuseum. 1,48 m hoch

Grund obiger Marke müssen wir aber nunmehr jene

bisherige Zuweisung insofern einschränken, als wenigstens

eine gewisse Anzahl so bezeichneter Fayencen bereits

der von Hornschen Periode, d. h. dem Zeitraum von

1710—1742, mit Sicherheit zuzuweisen sein wird. Dem

ersten Jahrzehnt dieses Zeitraums und damit der frühsten

Zeit der Braunschweigischen Fayencefabrik überhaupt

gehören also beide Vasen an.

Erhöht sich schon dadurch ihre Bedeutung, so noch

mehr durch einen weiteren Umstand, nämlich durch den

der Fabrikmarke beigefügten Buchstaben R, den wir nach

analogen Fällen nur als die Signatur des Malers beider

Vasen deuten dürfen. Nun gibt es in der Tat unter den

wenigen Künstlern, die uns aus der Frühzeit der Fabrik

durch die Akten bekannt geworden sind, einen, auf

dessen Namen dieses R passen würde, nämlich Johann

Caspar Ripp (Rib). Dieser, eine in der Geschichte der

deutschen Fayenceindustrie als typischer Vertreter des

unsteten Arkanistentums oft genannte Persönlichkeit,7)

war aus Hanau gebürtig, in Delft ausgebildet und dann

zunächst in Frankfurt, wo er sich verheiratete, bis etwa

1708 tätig. Von dort aus beteiligte er sich 1710 bei der

Gründung der Ansbacher Fabrik, 1712 bei der zu Nürnberg,

kehrte aber bald wieder zu vorübergehendem Aufenthalt

nach Frankfurt zurück, um, wie es scheint, schon kurz

darauf nach Braunschweig überzusiedeln, wo er bis 1720

ansässig gewesen ist. Von Braunschweig wandte er sich

zur Anlage einer Fabrik nach Zerbst,8) doch scheint

sein Aufenthalt daselbst nur von kurzer Dauer (etwa bis

1723) gewesen zu sein, da er sich auch hier, wie be-

reits anderweit, als unbrauchbar und wenig zuverlässig

Abb. 2. Braunschweiger Fayencevase

Berlin, „Altkunst“. 2,18 m hoch

erwiesen hatte. Später kehrte er wieder nach Frankfurt

zurück und ist hier 1726 gestorben.

Wie so viele seiner Genossen, so scheint also auch

Ripp nach allem, was wir über ihn hören, es wohl ver-

standen zu haben, die Konjunktur seiner Zeit auszu-

nutzen und auf Kosten der Leichtgläubigkeit seiner Mit-

menschen ein mehr oder minder behagliches Leben zu

führen. Daß er daneben aber nicht gänzlich unfähig in

seinem Berufe gewesen sein muß, daß er vielmehr als

Maler — und das, nicht die eigentliche Fayencefabrika-

tion scheint seine Haupttätigkeit gewesen zu sein —

7) Vergl. A. Stoehr a. a. 0. S. 91. 127ff. - 147 - 343. 401 f. —

W. Stieda, die keramische Industrie im Herzogtum Anhalt während

d. 18. Jahrhunderts in Mitteilungen des Vereins f. Anhalt. Geschichte

a. Altertumskunde X (1907) S. 184 ff.

8) Vergl. Stieda a. a. O.

407