Beachtenswertes leisten konnte, beweist eine Reihe von

Arbeiten seiner Hand im Historischen Museum zu

Frankfurt a. M., im Hamburgischen Museum für Kunst

und Gewerbe und im Fränkischen Museum zu Würzburg''').

Es sind meist in Blau bemalte Fayencen, die seine volle

Signatur tragen und wenn sie auch kein besonders

hervorragendes Können verraten, doch seiner Leistungs-

fähigkeit als Maler ein nicht ungünstiges Zeugnis aus-

stellen. Ein ähnliches Prädikat verdienen aber auch die

Malereien unserer beiden Vasen, in denen nunmehr eben-

falls Arbeiten dieses Fayencemalers aus der Zeit seiner

Beschäftigung an der von Hornschen Fabrik zu Braun-

schweig zu erkennen wohl nicht allzu gewagt erscheinen

dürfte 10). Sache der Kritik wird es aber sein, künftig-

hin nicht mehr alle mit dem

Monogramm VH bezeichnete

Fayencen Braunschweigi-

scher Herkunft ohne Unter-

schied der von Hantel-

mannschen Periode zuzu-

weisen, sondern von Fall

zu Fall zu prüfen, ob sie

wirklich dieser und nicht

vielmehr der vorhergehen-

den Hornschen Periode zu-

gesprochen werden müssen.

Freilich wird die Ent-

scheidung hierüber nicht

immer leicht sein; doch

dürften wohl der Stil und

die ornamentale Seite der

Malerei sowie die Be-

schaffenheit der kobalt-

blauen Farbe, die allein für

Fayencen der von Hornschen

Periode in Betracht kommt,

daneben aber auch die Form

der Marke11) gewisse An-

haltspunkte für eine richtige

Zuweisung gewähren.

Allein nicht nur die von

Hornsche Fabrik, wie sie

nachdem Namen ihres ersten

Pächters noch um die

Mitte des Jahrhunderts, nachdem sie längst in andere

Hände übergegangen war, genannt wurde, sondern auch

ihr Konkurrenzunternehmen, die Chelysche Fabrik, die

volle 10 Jahre (1745—1756) neben ersterer in Braun-

schweig bestand.12), kann jetzt, wo uns allmählich mehr

,J) Eine davon abgebildet bei Stoehr a. a. O. Abb. 57.

10) Zum Überfluß sei noch aufmerksam gemacht auf die

fast völlig gleiche Zeichnung der Ziffern in der Signatur des

Malers auf einer Frankfurter Fayence bei Grässe-Zimmermann,

Führer für Sammler von Porzellan, Fayence etc. 14. Aufl. 1915

S. 115 Nr. 15.

n) Nach meinen bisherigen Beobachtungen scheint es, als

ob die Marke in der von Hornschen Periode im allgemeinen

größer, derber und flüchtiger, in der von Hantelmannschen Periode

dagegen kleiner und sorgfältiger gemalt worden wäre.

12) Vergl. Chr. Scherer in ,.Quellen u. Forschungen zur

Braunschweig. Geschichte“. VI S. 269ff.

von ihren Erzeugnissen bekannt geworden ist, eine

größere Anerkennung als bisher beanspruchen. Durfte

schon jenes in Blau aufs reichste bemalte Faß im Kunst-

gewerbemuseum zu Berlin 13) als eine sehr beachtens-

werte Leistung der Chelyschen Fayencekunst gelten

und durften ferner auch viele von den in großer Zahl dort

angefertigten Vasen nach ihrer Form wie Bemalung als

wohlgelungene Erzeugnisse bezeichnet werden, so müssen

wir nunmehr auch die rein plastische Seite der dortigen

Fabrikation höher bewerten als dies bis jetzt geschehen

ist. Vor allem sind es allerlei freigeformte und natura-

listisch bemalte Früchte, die entweder den flachen

schalenförmigen Deckel eines Gefäßes völlig bedecken

(Abb. 3) oder wohl auch, auf einer Schüssel angeordnet,

eine Dose in Gestalt eines

brütenden Vogels (Ente,

Taube) umgeben. Fayencen

dieser Art, von denen

0. Riesebieter im „Cicerone“

1914 (VI.) S. 369 f. einige

charakteristische Proben ver-

öffentlicht hat, scheinen

aber neben jenen Vasen

zeitweilig geradezu eine mit

Vorliebe gepflegte Spezi-

alität der Chelyschen Fabrik

gewesen zu sein, obwohl

sie bekanntlich auch in

anderen Fabriken nicht

selten angefertigt wurden.

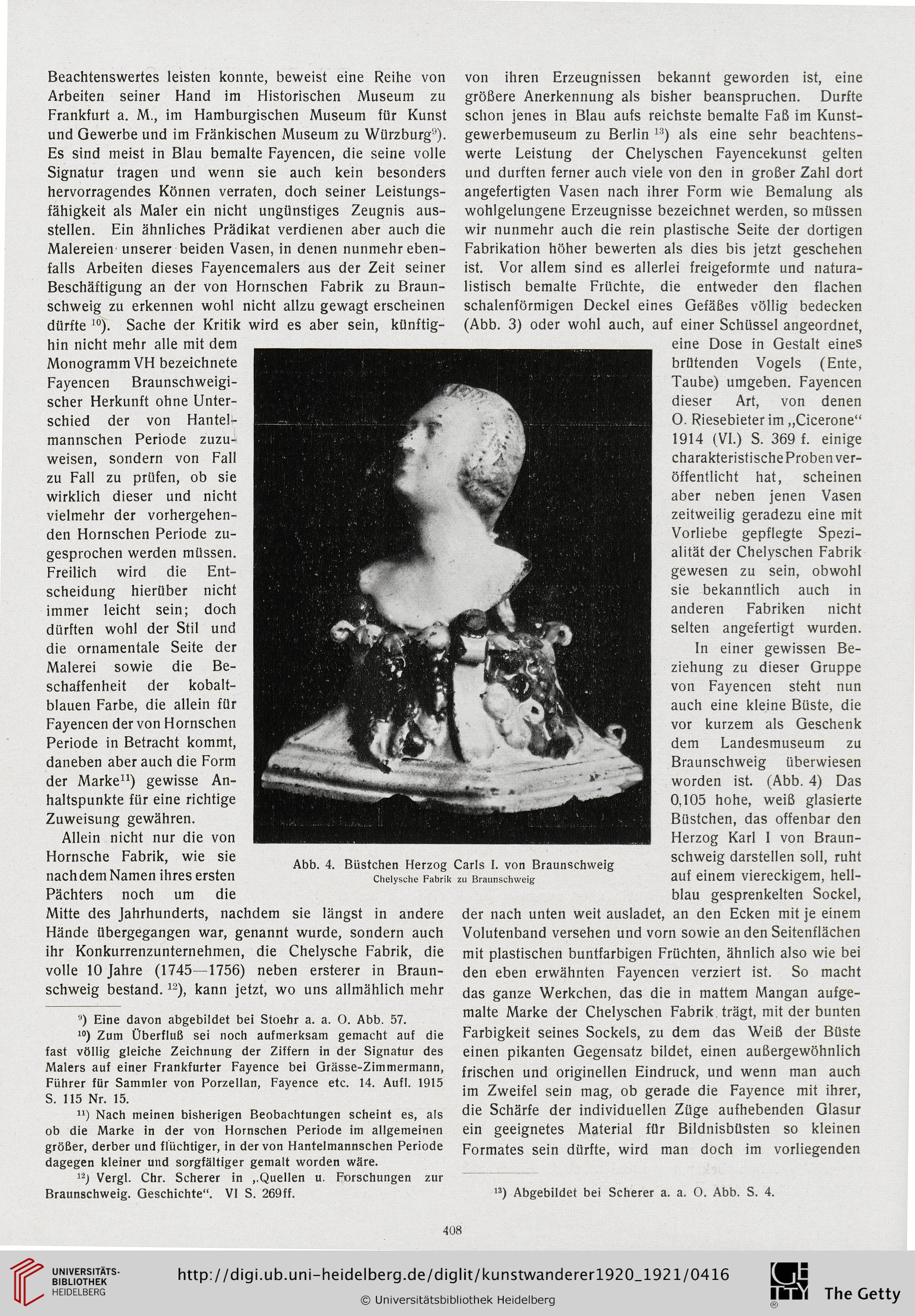

In einer gewissen Be-

ziehung zu dieser Gruppe

von Fayencen steht nun

auch eine kleine Büste, die

vor kurzem als Geschenk

dem Landesmuseum zu

Braunschweig überwiesen

worden ist. (Abb. 4) Das

0,105 hohe, weiß glasierte

Büstchen, das offenbar den

Herzog Karl I von Braun-

schweig darstellen soll, ruht

auf einem viereckigem, hell-

blau gesprenkelten Sockel,

der nach unten weit ausladet, an den Ecken mit je einem

Volutenband versehen und vorn sowie an den Seitenflächen

mit plastischen buntfarbigen Früchten, ähnlich also wie bei

den eben erwähnten Fayencen verziert ist. So macht

das ganze Werkchen, das die in mattem Mangan aufge-

malte Marke der Chelyschen Fabrik trägt, mit der bunten

Farbigkeit seines Sockels, zu dem das Weiß der Büste

einen pikanten Gegensatz bildet, einen außergewöhnlich

frischen und originellen Eindruck, und wenn man auch

im Zweifel sein mag, ob gerade die Fayence mit ihrer,

die Schärfe der individuellen Züge aufhebenden Glasur

ein geeignetes Material für Bildnisbüsten so kleinen

Formates sein dürfte, wird man doch im vorliegenden

13) Abgebildet bei Scherer a. a. O. Abb. S. 4.

408

Arbeiten seiner Hand im Historischen Museum zu

Frankfurt a. M., im Hamburgischen Museum für Kunst

und Gewerbe und im Fränkischen Museum zu Würzburg''').

Es sind meist in Blau bemalte Fayencen, die seine volle

Signatur tragen und wenn sie auch kein besonders

hervorragendes Können verraten, doch seiner Leistungs-

fähigkeit als Maler ein nicht ungünstiges Zeugnis aus-

stellen. Ein ähnliches Prädikat verdienen aber auch die

Malereien unserer beiden Vasen, in denen nunmehr eben-

falls Arbeiten dieses Fayencemalers aus der Zeit seiner

Beschäftigung an der von Hornschen Fabrik zu Braun-

schweig zu erkennen wohl nicht allzu gewagt erscheinen

dürfte 10). Sache der Kritik wird es aber sein, künftig-

hin nicht mehr alle mit dem

Monogramm VH bezeichnete

Fayencen Braunschweigi-

scher Herkunft ohne Unter-

schied der von Hantel-

mannschen Periode zuzu-

weisen, sondern von Fall

zu Fall zu prüfen, ob sie

wirklich dieser und nicht

vielmehr der vorhergehen-

den Hornschen Periode zu-

gesprochen werden müssen.

Freilich wird die Ent-

scheidung hierüber nicht

immer leicht sein; doch

dürften wohl der Stil und

die ornamentale Seite der

Malerei sowie die Be-

schaffenheit der kobalt-

blauen Farbe, die allein für

Fayencen der von Hornschen

Periode in Betracht kommt,

daneben aber auch die Form

der Marke11) gewisse An-

haltspunkte für eine richtige

Zuweisung gewähren.

Allein nicht nur die von

Hornsche Fabrik, wie sie

nachdem Namen ihres ersten

Pächters noch um die

Mitte des Jahrhunderts, nachdem sie längst in andere

Hände übergegangen war, genannt wurde, sondern auch

ihr Konkurrenzunternehmen, die Chelysche Fabrik, die

volle 10 Jahre (1745—1756) neben ersterer in Braun-

schweig bestand.12), kann jetzt, wo uns allmählich mehr

,J) Eine davon abgebildet bei Stoehr a. a. O. Abb. 57.

10) Zum Überfluß sei noch aufmerksam gemacht auf die

fast völlig gleiche Zeichnung der Ziffern in der Signatur des

Malers auf einer Frankfurter Fayence bei Grässe-Zimmermann,

Führer für Sammler von Porzellan, Fayence etc. 14. Aufl. 1915

S. 115 Nr. 15.

n) Nach meinen bisherigen Beobachtungen scheint es, als

ob die Marke in der von Hornschen Periode im allgemeinen

größer, derber und flüchtiger, in der von Hantelmannschen Periode

dagegen kleiner und sorgfältiger gemalt worden wäre.

12) Vergl. Chr. Scherer in ,.Quellen u. Forschungen zur

Braunschweig. Geschichte“. VI S. 269ff.

von ihren Erzeugnissen bekannt geworden ist, eine

größere Anerkennung als bisher beanspruchen. Durfte

schon jenes in Blau aufs reichste bemalte Faß im Kunst-

gewerbemuseum zu Berlin 13) als eine sehr beachtens-

werte Leistung der Chelyschen Fayencekunst gelten

und durften ferner auch viele von den in großer Zahl dort

angefertigten Vasen nach ihrer Form wie Bemalung als

wohlgelungene Erzeugnisse bezeichnet werden, so müssen

wir nunmehr auch die rein plastische Seite der dortigen

Fabrikation höher bewerten als dies bis jetzt geschehen

ist. Vor allem sind es allerlei freigeformte und natura-

listisch bemalte Früchte, die entweder den flachen

schalenförmigen Deckel eines Gefäßes völlig bedecken

(Abb. 3) oder wohl auch, auf einer Schüssel angeordnet,

eine Dose in Gestalt eines

brütenden Vogels (Ente,

Taube) umgeben. Fayencen

dieser Art, von denen

0. Riesebieter im „Cicerone“

1914 (VI.) S. 369 f. einige

charakteristische Proben ver-

öffentlicht hat, scheinen

aber neben jenen Vasen

zeitweilig geradezu eine mit

Vorliebe gepflegte Spezi-

alität der Chelyschen Fabrik

gewesen zu sein, obwohl

sie bekanntlich auch in

anderen Fabriken nicht

selten angefertigt wurden.

In einer gewissen Be-

ziehung zu dieser Gruppe

von Fayencen steht nun

auch eine kleine Büste, die

vor kurzem als Geschenk

dem Landesmuseum zu

Braunschweig überwiesen

worden ist. (Abb. 4) Das

0,105 hohe, weiß glasierte

Büstchen, das offenbar den

Herzog Karl I von Braun-

schweig darstellen soll, ruht

auf einem viereckigem, hell-

blau gesprenkelten Sockel,

der nach unten weit ausladet, an den Ecken mit je einem

Volutenband versehen und vorn sowie an den Seitenflächen

mit plastischen buntfarbigen Früchten, ähnlich also wie bei

den eben erwähnten Fayencen verziert ist. So macht

das ganze Werkchen, das die in mattem Mangan aufge-

malte Marke der Chelyschen Fabrik trägt, mit der bunten

Farbigkeit seines Sockels, zu dem das Weiß der Büste

einen pikanten Gegensatz bildet, einen außergewöhnlich

frischen und originellen Eindruck, und wenn man auch

im Zweifel sein mag, ob gerade die Fayence mit ihrer,

die Schärfe der individuellen Züge aufhebenden Glasur

ein geeignetes Material für Bildnisbüsten so kleinen

Formates sein dürfte, wird man doch im vorliegenden

13) Abgebildet bei Scherer a. a. O. Abb. S. 4.

408