der zwei lautenartige Instrumente besaß, in der Form

stark von der Guitarre abweichend, aber von herrlich

feinem Klang. Als sie in meiner kleinen Junggesellen-

wohnung aufgehängt waren, war ich von ihrer schönen,

edlen Form so entzückt, daß ich weder Rast noch Ruhe

fand, ehe ich Namen, Stand und Herkunft erkundet

hatte. Es war, als eröffne sich mir eine neue Welt beim

Studium dieser „Königin von allen Instrumenten“, wie

die alten Schriftsteller des 17. Jahrhunderts die Laute

benannten. Und ich war unwiderruflich gefangen.

Die weitverzweigte Lautenfamilie führte mich hin-

über auf andere Gebiete im Reiche der Musikinstrumente

und spornte meinen Wissens- und Sammlerdrang immer

wieder aufs Neue an. Meine „Königin“ bekam ein im-

ponierendes Gefolge.

Jetzt folgte eine goldene Zeit — ich reiste viel —

und wohin ich in Europa kam, suchte und fand ich In-

strumente, und die kosteten nicht mehr, als was ich be-

zahlen konnte, denn damals gab es nur noch sehr we-

nige solcher Sammler in Europa. Die Museen hatten

diese wichtige Art der

Kunstindustrie scheinbar

ganz vergessen. Nur hier

und da war ein kleiner An-

fang von Spezialmuseen

für Musikinstrumente ge-

macht worden; außer in

Paris und London und in

Brüssel und Berlin. Aber

es war doch nicht leicht,

etwas für seine eigene

Sammlung zu erwerben.

Die größte Schwierigkeit

lag fast darin, die Anti-

quitätenhändler für die

Sache zu interessieren. Sie

kauften nicht gern der-

gleichen, da die Nachfrage

so gering war, und eigentlich »varen es nur die

kleineren, die alles nahmen, was man ihnen bot, und

die man dazu erziehen konnte, die alten „Klimperkasten“

auf verstaubten Böden und in dunklen Rumpelkammern

aufzustöbern. Ich suchte aber nicht allein bei den Händ-

lern. Oft mußte ich lange Fahrten zu alten Dorforganisten

machen, von denen man erzählte, daß sie gern der-

gleichen verkaufen wollten. Und wirklich fand ich ab

und zu ein Spinett bei so einem Mann, der es auf einer

Ausrangierungsauktion in irgend einem Schlosse in der

Nähe gekauft hatte und der es als Übungsinstrument für

seine Kinder benutzte. Er wollte gern das alte verkaufen,

um ein richtiges neues kaufen zu können, und es war

rührend, die Frage zu hören, ab das alte Klavier es nun

wohl auch recht gut bei mir haben würde. Seine Töne

waren wohl auch bei Freud und Leid erklungen und so

war es gleichsam ein altes Mitglied der Familie geworden.

Ich erinnere mich, daß ich einmal ein großes Spinett

von einem Kantor im nördlichen Schweden gekauft habe.

Das war im Herbst und ich wartete geduldig bis Weih-

nachten, aber es kam kein Spinett. Das einzige Mal,

da er meine Briefe beantwortete, schrieb er, daß es nicht

käme, ehe das Eis ein Pferd tragen könne, und er schloß

den Brief mit folgenden Worten: Das alte Instrument

verträgt nicht die Unebenheiten der Landstraße, es würde

viel lieber über das glatte Eis fahren. Und für ihn wäre

doch der Weg zur Station weit bequemer gewesen.

Es gehörte viel Arbeit dazu, viel Energie; aber es

war lustig und voller Abenteuer. Italien war natürlich

eine Goldgrube für dergleichen. Kamen wir, meine Frau

und ich, nach Rom oder Florenz, war ich glücklich.

Während Madame in irgend einem schönen Garten ihren

Tee einnahm, streifte ich überall umher, wo ich etwas

passendes für mich vermuten konnte, waren es nun alte

Musikinstrumente oder alte katholische lithurgische Hand-

schriften, die auch mein Interesse gefangen genommen

hatten. Die Sammlung wuchs mächtig in den ersten

Jahren. Es ist ja keine Kunst, der Erste am Ziel zu

sein, wenn man fast allein segelt.

Bald fingen auch die Instrumente an, mich zu suchen;

ich hatte im Ausland meine Signatur bekommen: „Das

ist der mit den Instrumenten

da oben aus dem Norden“.

Den Händlern waren die

Augen über diese neue Art

von Sammlern aufgegangen.

Die Preise stiegen und mit

ihnen stieg auch das Inter-

esse bei den Anderen.

Die Museen fingen an,

nach Kräften zu sammeln.

Kopenhagen bekam ein

„Musikgeschichtliches Mu-

seum“, glücklicherweise in

guter Zeit durch Professor

Hannmerich und Stockholm

das seinige durch mich,

ehe es noch zu spät war.

Damals wohnte ich in

Schweden. Und jetzt? Ja, jetzt kann ich sitzen und

über alle Instrumente schreiben, doch die Sammlung

zu vergrößern ist sehr, sehr schwer.

Aber sie hat ja auch ihren Nutzen getan. Jeden Tag

hat sie mir neue Freuden geschenkt und jedes Instrument

ist für mich mehr als ein Stück in der Sammlung. Es ist

wie ein lebendes Wesen, mit einer Seele begabt, die zum

Leben erwacht, wenn die richtigen, feinfühligen, verständ-

nisvollen Hände ihre Seiten ertönen lassen.

Ich pflege meine alten Freunde, indem ich auf ihnen

herumklimpere und ermutige die Jungen, auf ihnen zu

spielen, damit meine Sammlung nicht ein musikalischer

Kirchhof werde, sondern eine Renaissance der alten

Musik, auf solchen Instrumenten gespielt, für die sie ge-

schrieben wurde.

So ging es zu, daß die kleine unschuldige Guitarre,

die ich geschenkt bekam, um meinen Sinn von der ge-

fährlichen Sammelpassion abzulenken, Veranlassung wurde,

daß hier in Kopenhagen eine ganz neue Art von Samm-

lung geschaffen wurde und daß Stockholm ein neues

Museum hatte.

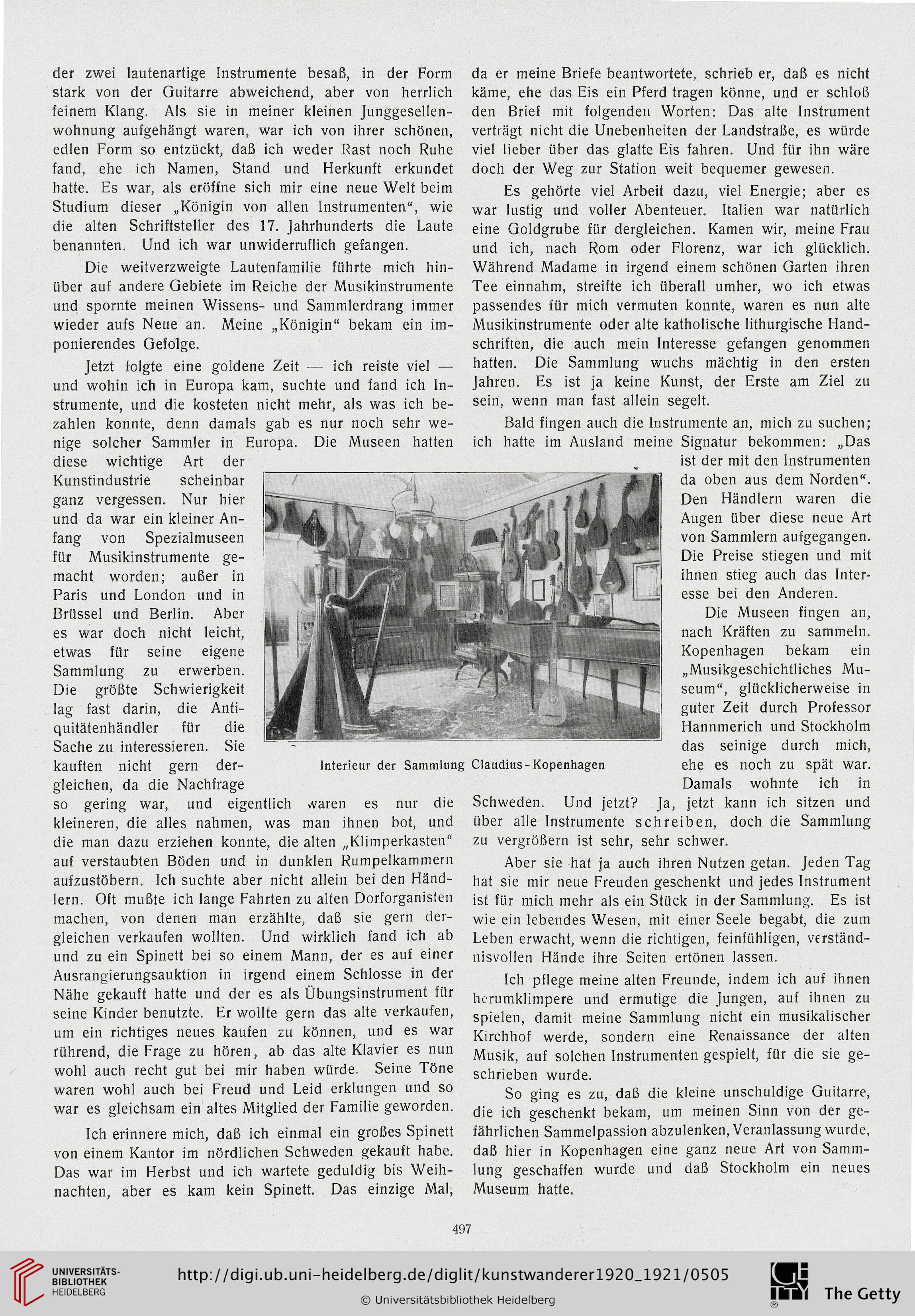

Interieur der Sammlung Claudius - Kopenhagen

497

stark von der Guitarre abweichend, aber von herrlich

feinem Klang. Als sie in meiner kleinen Junggesellen-

wohnung aufgehängt waren, war ich von ihrer schönen,

edlen Form so entzückt, daß ich weder Rast noch Ruhe

fand, ehe ich Namen, Stand und Herkunft erkundet

hatte. Es war, als eröffne sich mir eine neue Welt beim

Studium dieser „Königin von allen Instrumenten“, wie

die alten Schriftsteller des 17. Jahrhunderts die Laute

benannten. Und ich war unwiderruflich gefangen.

Die weitverzweigte Lautenfamilie führte mich hin-

über auf andere Gebiete im Reiche der Musikinstrumente

und spornte meinen Wissens- und Sammlerdrang immer

wieder aufs Neue an. Meine „Königin“ bekam ein im-

ponierendes Gefolge.

Jetzt folgte eine goldene Zeit — ich reiste viel —

und wohin ich in Europa kam, suchte und fand ich In-

strumente, und die kosteten nicht mehr, als was ich be-

zahlen konnte, denn damals gab es nur noch sehr we-

nige solcher Sammler in Europa. Die Museen hatten

diese wichtige Art der

Kunstindustrie scheinbar

ganz vergessen. Nur hier

und da war ein kleiner An-

fang von Spezialmuseen

für Musikinstrumente ge-

macht worden; außer in

Paris und London und in

Brüssel und Berlin. Aber

es war doch nicht leicht,

etwas für seine eigene

Sammlung zu erwerben.

Die größte Schwierigkeit

lag fast darin, die Anti-

quitätenhändler für die

Sache zu interessieren. Sie

kauften nicht gern der-

gleichen, da die Nachfrage

so gering war, und eigentlich »varen es nur die

kleineren, die alles nahmen, was man ihnen bot, und

die man dazu erziehen konnte, die alten „Klimperkasten“

auf verstaubten Böden und in dunklen Rumpelkammern

aufzustöbern. Ich suchte aber nicht allein bei den Händ-

lern. Oft mußte ich lange Fahrten zu alten Dorforganisten

machen, von denen man erzählte, daß sie gern der-

gleichen verkaufen wollten. Und wirklich fand ich ab

und zu ein Spinett bei so einem Mann, der es auf einer

Ausrangierungsauktion in irgend einem Schlosse in der

Nähe gekauft hatte und der es als Übungsinstrument für

seine Kinder benutzte. Er wollte gern das alte verkaufen,

um ein richtiges neues kaufen zu können, und es war

rührend, die Frage zu hören, ab das alte Klavier es nun

wohl auch recht gut bei mir haben würde. Seine Töne

waren wohl auch bei Freud und Leid erklungen und so

war es gleichsam ein altes Mitglied der Familie geworden.

Ich erinnere mich, daß ich einmal ein großes Spinett

von einem Kantor im nördlichen Schweden gekauft habe.

Das war im Herbst und ich wartete geduldig bis Weih-

nachten, aber es kam kein Spinett. Das einzige Mal,

da er meine Briefe beantwortete, schrieb er, daß es nicht

käme, ehe das Eis ein Pferd tragen könne, und er schloß

den Brief mit folgenden Worten: Das alte Instrument

verträgt nicht die Unebenheiten der Landstraße, es würde

viel lieber über das glatte Eis fahren. Und für ihn wäre

doch der Weg zur Station weit bequemer gewesen.

Es gehörte viel Arbeit dazu, viel Energie; aber es

war lustig und voller Abenteuer. Italien war natürlich

eine Goldgrube für dergleichen. Kamen wir, meine Frau

und ich, nach Rom oder Florenz, war ich glücklich.

Während Madame in irgend einem schönen Garten ihren

Tee einnahm, streifte ich überall umher, wo ich etwas

passendes für mich vermuten konnte, waren es nun alte

Musikinstrumente oder alte katholische lithurgische Hand-

schriften, die auch mein Interesse gefangen genommen

hatten. Die Sammlung wuchs mächtig in den ersten

Jahren. Es ist ja keine Kunst, der Erste am Ziel zu

sein, wenn man fast allein segelt.

Bald fingen auch die Instrumente an, mich zu suchen;

ich hatte im Ausland meine Signatur bekommen: „Das

ist der mit den Instrumenten

da oben aus dem Norden“.

Den Händlern waren die

Augen über diese neue Art

von Sammlern aufgegangen.

Die Preise stiegen und mit

ihnen stieg auch das Inter-

esse bei den Anderen.

Die Museen fingen an,

nach Kräften zu sammeln.

Kopenhagen bekam ein

„Musikgeschichtliches Mu-

seum“, glücklicherweise in

guter Zeit durch Professor

Hannmerich und Stockholm

das seinige durch mich,

ehe es noch zu spät war.

Damals wohnte ich in

Schweden. Und jetzt? Ja, jetzt kann ich sitzen und

über alle Instrumente schreiben, doch die Sammlung

zu vergrößern ist sehr, sehr schwer.

Aber sie hat ja auch ihren Nutzen getan. Jeden Tag

hat sie mir neue Freuden geschenkt und jedes Instrument

ist für mich mehr als ein Stück in der Sammlung. Es ist

wie ein lebendes Wesen, mit einer Seele begabt, die zum

Leben erwacht, wenn die richtigen, feinfühligen, verständ-

nisvollen Hände ihre Seiten ertönen lassen.

Ich pflege meine alten Freunde, indem ich auf ihnen

herumklimpere und ermutige die Jungen, auf ihnen zu

spielen, damit meine Sammlung nicht ein musikalischer

Kirchhof werde, sondern eine Renaissance der alten

Musik, auf solchen Instrumenten gespielt, für die sie ge-

schrieben wurde.

So ging es zu, daß die kleine unschuldige Guitarre,

die ich geschenkt bekam, um meinen Sinn von der ge-

fährlichen Sammelpassion abzulenken, Veranlassung wurde,

daß hier in Kopenhagen eine ganz neue Art von Samm-

lung geschaffen wurde und daß Stockholm ein neues

Museum hatte.

Interieur der Sammlung Claudius - Kopenhagen

497