Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 2.1920/21

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0389

DOI Heft:

2. Maiheft

DOI Artikel:Josten, Hanns Heinz: Fayencen und Steingut

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0389

bar bedrohen, hat August Stoehr in einem schmucken

Buche „Deutsche Fayencen und deutsches Steingut“ ge-

boten, das als 20. Band der „Bibliothek für Kunst und

Antiquitätensammler“ des rührigen Verlags Richard Carl

Schmidt & Co. in Berlin erschienen ist. Der Ver-

fasser, der sich als Direktor des Fränkischen Luitpold-

Museums zu Würzburg der Sammlung und Erforschung

der deutschen volkstümlichen Keramik, besonders der

süddeutschen Fayencen, mit ebensoviel liebevoller Hin-

gabe wie Glück angenommen hat, hat freilich das Er-

scheinen seines Werkes und den Dank, den er für die

mühevolle Bearbeitung zu erwarten berechtigt war, nicht

mehr erleben dürfen. Es gibt eine übersichtliche Zu-

sammenstellung der gesamten bisherigen Ergebnisse der

Forschung auf diesem Gebiete, vielfach berichtigt und

ergänzt und in Bezug auf die Fayencen brauchbar ge-

macht durch eine eingehende Kennzeichnung der Erzeug-

nisse der einzelnen Fabriken wie durch die Beigabe

einer Menge guter Abbildungen. Für die Frühzeit ist

mit sicherer Hand der Versuch der Darstellung der all-

gemeinen Entwicklung gemacht. Für die spätere Zeit

muß bei dem Fehlen allzuvieler unerläßlicher Vorarbeiten

wohl noch auf lange Zeit hinaus die gewählte Aufteilung

des Stoffes nach Manufakturen, die in — bezüglich ihrer

Abgrenzung freilich nicht immer einleuchtenden — geogra-

phischen Gruppen in zeitlicher Reihenfolge behandelt

sind, als das einzig Mögliche erscheinen, ein Notbehelf,

dessen Mängel Stoehr geschickt zu mildern wußte, in-

dem er Zusammenhänge sowohl im Text andeutete als

auch durch ein umfassendes Register leicht auffindbar

machte. Stoehr hat das nicht hoch genug anzuerkennende

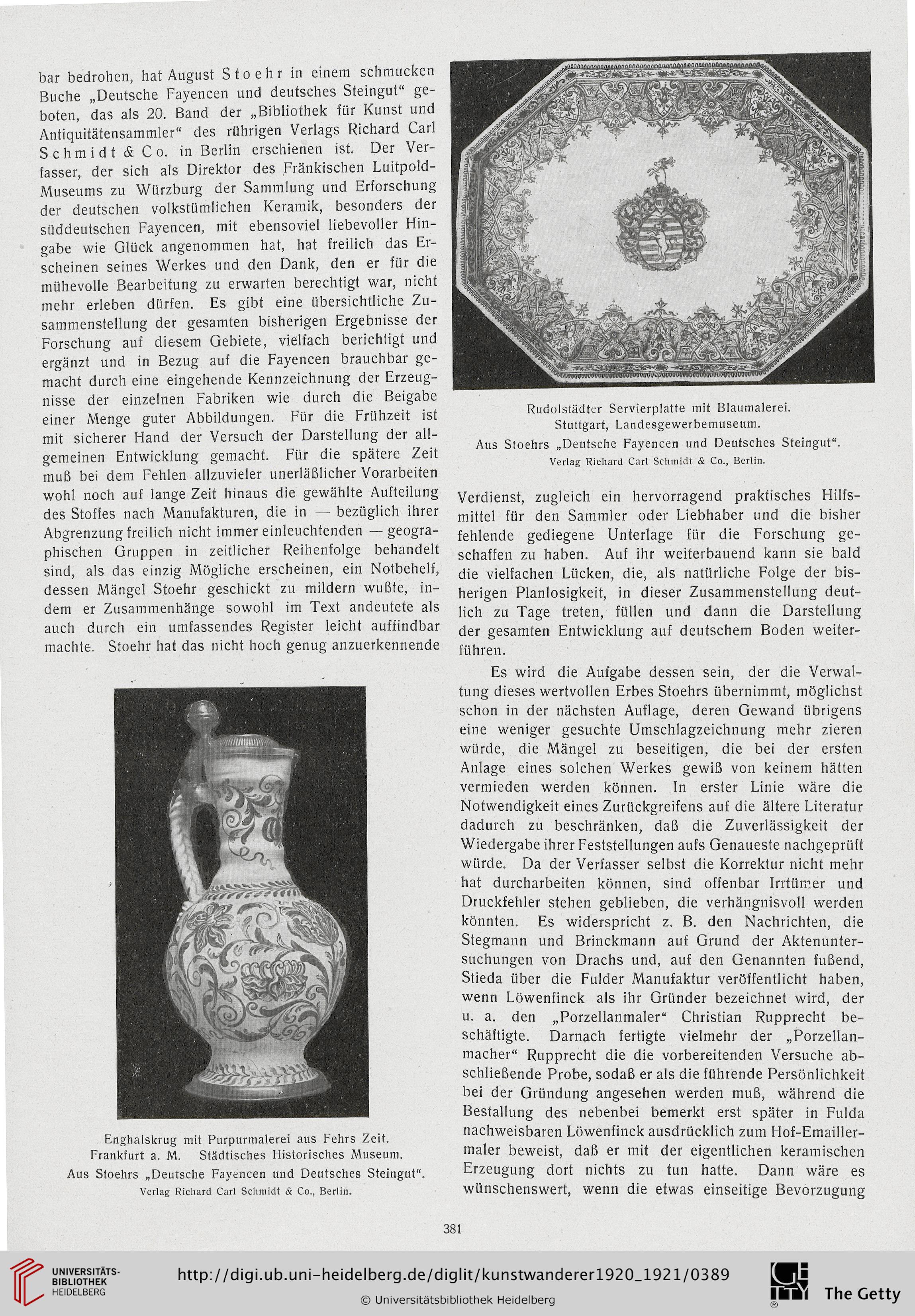

Enghalskrug mit Purpurmalerei aus Fehrs Zeit.

Frankfurt a. M. Städtisches Historisches Museum.

Aus Stoehrs „Deutsche Fayencen und Deutsches Steingut“.

Verlag Richard Carl Schmidt & Co., Berlin.

Rudolstädter Servierplatte mit Blaumalerei.

Stuttgart, Landesgewerbemuseum.

Aus Stoehrs „Deutsche Fayencen und Deutsches Steingut“.

Verlag Riehard Carl Schmidt & Co., Berlin.

Verdienst, zugleich ein hervorragend praktisches Hilfs-

mittel für den Sammler oder Liebhaber und die bisher

fehlende gediegene Unterlage für die Forschung ge-

schaffen zu haben. Auf ihr weiterbauend kann sie bald

die vielfachen Lücken, die, als natürliche Folge der bis-

herigen Planlosigkeit, in dieser Zusammenstellung deut-

lich zu Tage treten, füllen und dann die Darstellung

der gesamten Entwicklung auf deutschem Boden weiter-

führen.

Es wird die Aufgabe dessen sein, der die Verwal-

tung dieses wertvollen Erbes Stoehrs übernimmt, möglichst

schon in der nächsten Auflage, deren Gewand übrigens

eine weniger gesuchte Umschlagzeichnung mehr zieren

würde, die Mängel zu beseitigen, die bei der ersten

Anlage eines solchen Werkes gewiß von keinem hätten

vermieden werden können. In erster Linie wäre die

Notwendigkeit eines Zurückgreifens auf die ältere Literatur

dadurch zu beschränken, daß die Zuverlässigkeit der

Wiedergabe ihrer Feststellungen aufs Genaueste nachgeprüft

würde. Da der Verfasser selbst die Korrektur nicht mehr

hat durcharbeiten können, sind offenbar Irrtümer und

Druckfehler stehen geblieben, die verhängnisvoll werden

könnten. Es widerspricht z. B. den Nachrichten, die

Stegmann und Brinckmann auf Grund der Aktenunter-

suchungen von Drachs und, auf den Genannten fußend,

Stieda über die Fulder Manufaktur veröffentlicht haben,

wenn Löwenfinck als ihr Gründer bezeichnet wird, der

u. a. den „Porzellanmaler“ Christian Rupprecht be-

schäftigte. Darnach fertigte vielmehr der „Porzellan-

macher“ Rupprecht die die vorbereitenden Versuche ab-

schließende Probe, sodaß er als die führende Persönlichkeit

bei der Gründung angesehen werden muß, während die

Bestallung des nebenbei bemerkt erst später in Fulda

nachweisbaren Löwenfinck ausdrücklich zum Hof-Emailler-

maler beweist, daß er mit der eigentlichen keramischen

Erzeugung dort nichts zu tun hatte. Dann wäre es

wünschenswert, wenn die etwas einseitige Bevorzugung

381

Buche „Deutsche Fayencen und deutsches Steingut“ ge-

boten, das als 20. Band der „Bibliothek für Kunst und

Antiquitätensammler“ des rührigen Verlags Richard Carl

Schmidt & Co. in Berlin erschienen ist. Der Ver-

fasser, der sich als Direktor des Fränkischen Luitpold-

Museums zu Würzburg der Sammlung und Erforschung

der deutschen volkstümlichen Keramik, besonders der

süddeutschen Fayencen, mit ebensoviel liebevoller Hin-

gabe wie Glück angenommen hat, hat freilich das Er-

scheinen seines Werkes und den Dank, den er für die

mühevolle Bearbeitung zu erwarten berechtigt war, nicht

mehr erleben dürfen. Es gibt eine übersichtliche Zu-

sammenstellung der gesamten bisherigen Ergebnisse der

Forschung auf diesem Gebiete, vielfach berichtigt und

ergänzt und in Bezug auf die Fayencen brauchbar ge-

macht durch eine eingehende Kennzeichnung der Erzeug-

nisse der einzelnen Fabriken wie durch die Beigabe

einer Menge guter Abbildungen. Für die Frühzeit ist

mit sicherer Hand der Versuch der Darstellung der all-

gemeinen Entwicklung gemacht. Für die spätere Zeit

muß bei dem Fehlen allzuvieler unerläßlicher Vorarbeiten

wohl noch auf lange Zeit hinaus die gewählte Aufteilung

des Stoffes nach Manufakturen, die in — bezüglich ihrer

Abgrenzung freilich nicht immer einleuchtenden — geogra-

phischen Gruppen in zeitlicher Reihenfolge behandelt

sind, als das einzig Mögliche erscheinen, ein Notbehelf,

dessen Mängel Stoehr geschickt zu mildern wußte, in-

dem er Zusammenhänge sowohl im Text andeutete als

auch durch ein umfassendes Register leicht auffindbar

machte. Stoehr hat das nicht hoch genug anzuerkennende

Enghalskrug mit Purpurmalerei aus Fehrs Zeit.

Frankfurt a. M. Städtisches Historisches Museum.

Aus Stoehrs „Deutsche Fayencen und Deutsches Steingut“.

Verlag Richard Carl Schmidt & Co., Berlin.

Rudolstädter Servierplatte mit Blaumalerei.

Stuttgart, Landesgewerbemuseum.

Aus Stoehrs „Deutsche Fayencen und Deutsches Steingut“.

Verlag Riehard Carl Schmidt & Co., Berlin.

Verdienst, zugleich ein hervorragend praktisches Hilfs-

mittel für den Sammler oder Liebhaber und die bisher

fehlende gediegene Unterlage für die Forschung ge-

schaffen zu haben. Auf ihr weiterbauend kann sie bald

die vielfachen Lücken, die, als natürliche Folge der bis-

herigen Planlosigkeit, in dieser Zusammenstellung deut-

lich zu Tage treten, füllen und dann die Darstellung

der gesamten Entwicklung auf deutschem Boden weiter-

führen.

Es wird die Aufgabe dessen sein, der die Verwal-

tung dieses wertvollen Erbes Stoehrs übernimmt, möglichst

schon in der nächsten Auflage, deren Gewand übrigens

eine weniger gesuchte Umschlagzeichnung mehr zieren

würde, die Mängel zu beseitigen, die bei der ersten

Anlage eines solchen Werkes gewiß von keinem hätten

vermieden werden können. In erster Linie wäre die

Notwendigkeit eines Zurückgreifens auf die ältere Literatur

dadurch zu beschränken, daß die Zuverlässigkeit der

Wiedergabe ihrer Feststellungen aufs Genaueste nachgeprüft

würde. Da der Verfasser selbst die Korrektur nicht mehr

hat durcharbeiten können, sind offenbar Irrtümer und

Druckfehler stehen geblieben, die verhängnisvoll werden

könnten. Es widerspricht z. B. den Nachrichten, die

Stegmann und Brinckmann auf Grund der Aktenunter-

suchungen von Drachs und, auf den Genannten fußend,

Stieda über die Fulder Manufaktur veröffentlicht haben,

wenn Löwenfinck als ihr Gründer bezeichnet wird, der

u. a. den „Porzellanmaler“ Christian Rupprecht be-

schäftigte. Darnach fertigte vielmehr der „Porzellan-

macher“ Rupprecht die die vorbereitenden Versuche ab-

schließende Probe, sodaß er als die führende Persönlichkeit

bei der Gründung angesehen werden muß, während die

Bestallung des nebenbei bemerkt erst später in Fulda

nachweisbaren Löwenfinck ausdrücklich zum Hof-Emailler-

maler beweist, daß er mit der eigentlichen keramischen

Erzeugung dort nichts zu tun hatte. Dann wäre es

wünschenswert, wenn die etwas einseitige Bevorzugung

381