Dte ßt’imnen in Rom

oon

MaVQot Riess —Rom

111 Hexametern steigt des Springquells flüssige Säule,

??1 in Pentametern drauf fällt sie melodlsch herab!“

Der Brunnen in seiner vollkommensten Bildung —- ein

architektonisch-plastisches Gefüge, angepaßt dem rau-

schenden Element, das von ihm aufgenommen wird, ge-

bändigt, geformt — verwirklicht etwas von der Idee

eines Gesamtkunstwerkes. Wie die Musik erleben wir

das Klingen, Brausen, Plätschern, Rauschen des

Wassers als in der Zeit geschehenden Abl'auf, dem gan-

zen räumlichen Gefüge Seele und Sinn verieihend. ist

weithin sichtbaren architektonisch-plastischen Gebiide

hat sich Rom die charakteristischen Züge der Barock-

stadt bis heute bewahrt. Zu Beginn des Christentums

seiner heitigen Bestimmung zurtickgegeben, hatte der

Brunnen, der allgemeinen Entwicklung entsprechend,

die große Formenaskese mitgemacht: zierlich ausgestal-

tete Nymphäen wurden oft in schlichte Baptisterien um-

geiwandelt, die typischen plastischen Formen: der Silen

mit dem geschuiterten rinnenden Schfauch, die Löwen-

mäuler u. a. verschwanden. I)ie edien reinen Zweck-

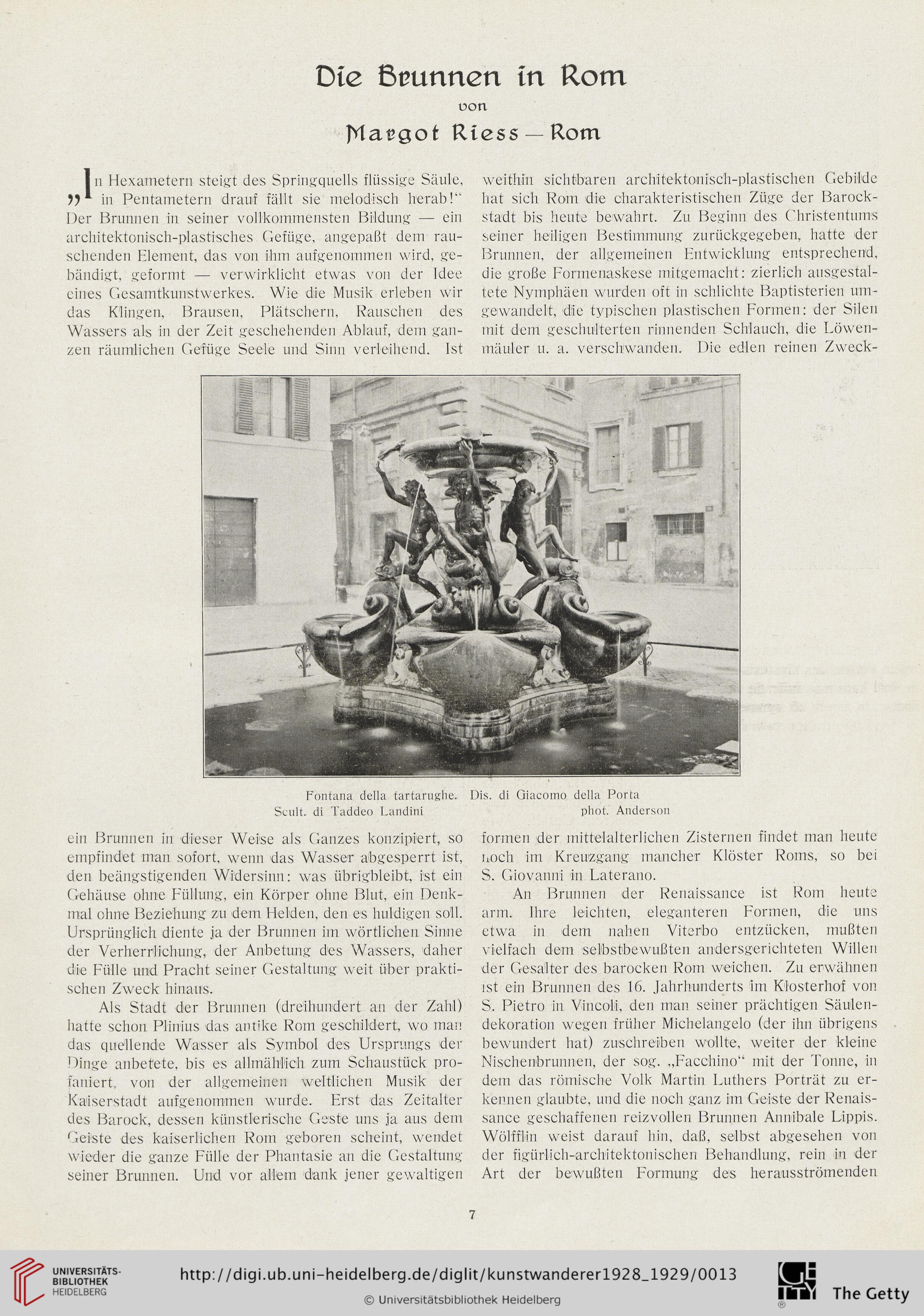

Fontana della tartarughe. Dis. di Giacomo della Porta

Scult. di Taddeo Landini

phot. Anderson

ein Brunnen in dieser Weise als Ganzes konzipiert, so

empfindet man sofort, wenn das Wasser abgesperrt ist,

den beängstigenden Widersinn: was übrigbleibt, ist ein

Gehäuse ohne Füllung, ein Körper ohne Blut, ein Denk-

mal ohne Beziehung zu dem Helden, den es huidigen soll.

Ursprünglich diente ja der Brunnen im wörtiichen Sinne

der Verherrlichung, der Anbetung des Wassers, daher

die Fülle und Pracht seiner Gestaltung weit übcr prakti-

schen Zweck hinaus.

Als Stadt der Brunnen (dreihundert an der Zahl)

hatte schon Piinius das antike Rom geschiidert, wo man

das quellende Wasser als Symbol des Ursprungs der

Dinge anbetete, bis es allmählich zum Schaustück pro-

faniert, von der allgemeinen weltlichen Musik der

kaiserstadt aufgenommen wurde. Erst das Zeitalter

des Barock, dessen künstlerische Geste uns ja aus dem

Geiste des kaiseriichen Rom geboren scheint, wendet

wieder die ganze Fülle der Phantasie an die Gestaltung

seiner Brunnen. Und vor attem dank jener gewaltigen

formen der mitteialterlichen Zisternen findet rnan heute

noch im Kreuzgang mancher Klöster Roms, so bei

S. Giovanni in Laterano.

An Brunnen der Renaissance ist Rom heute

arm. Ihre leichten, eleganteren Formeri, die uns

etwa in dem nahen Viterbo entzücken, mußten

vielfach dem selbstbewußten andersgerichteten Willen

der Gesälter des barocken Rom weichen. Zu erwähnen

lst ein Brunnen des 16. Jahrhunderts im Kiosterhof von

S. Pietro in Vincoli, den man seiner prächtigen Säulen-

dekoration wegen frülier Michelangelo (der ihn übrigens

bewundert hat) zuschreiben wollte, weiter der kleine

Nischenbrunnen, der sog. „Facchino“ mit der Tonne, in

dem das römische Volk Martin Luthers Porträt zu er-

kennen glaubte, uud die noch ganz im Geiste der Renais-

sance geschaffenen reizvollen Brunnen Anmibale Lippis.

Wölfflin weist darauf hin, daß, selbst abgesehen von

der figüriich-arcbitektonischen Behandlung, rein in der

Art der bewußten Formung des herausströmenden

7

oon

MaVQot Riess —Rom

111 Hexametern steigt des Springquells flüssige Säule,

??1 in Pentametern drauf fällt sie melodlsch herab!“

Der Brunnen in seiner vollkommensten Bildung —- ein

architektonisch-plastisches Gefüge, angepaßt dem rau-

schenden Element, das von ihm aufgenommen wird, ge-

bändigt, geformt — verwirklicht etwas von der Idee

eines Gesamtkunstwerkes. Wie die Musik erleben wir

das Klingen, Brausen, Plätschern, Rauschen des

Wassers als in der Zeit geschehenden Abl'auf, dem gan-

zen räumlichen Gefüge Seele und Sinn verieihend. ist

weithin sichtbaren architektonisch-plastischen Gebiide

hat sich Rom die charakteristischen Züge der Barock-

stadt bis heute bewahrt. Zu Beginn des Christentums

seiner heitigen Bestimmung zurtickgegeben, hatte der

Brunnen, der allgemeinen Entwicklung entsprechend,

die große Formenaskese mitgemacht: zierlich ausgestal-

tete Nymphäen wurden oft in schlichte Baptisterien um-

geiwandelt, die typischen plastischen Formen: der Silen

mit dem geschuiterten rinnenden Schfauch, die Löwen-

mäuler u. a. verschwanden. I)ie edien reinen Zweck-

Fontana della tartarughe. Dis. di Giacomo della Porta

Scult. di Taddeo Landini

phot. Anderson

ein Brunnen in dieser Weise als Ganzes konzipiert, so

empfindet man sofort, wenn das Wasser abgesperrt ist,

den beängstigenden Widersinn: was übrigbleibt, ist ein

Gehäuse ohne Füllung, ein Körper ohne Blut, ein Denk-

mal ohne Beziehung zu dem Helden, den es huidigen soll.

Ursprünglich diente ja der Brunnen im wörtiichen Sinne

der Verherrlichung, der Anbetung des Wassers, daher

die Fülle und Pracht seiner Gestaltung weit übcr prakti-

schen Zweck hinaus.

Als Stadt der Brunnen (dreihundert an der Zahl)

hatte schon Piinius das antike Rom geschiidert, wo man

das quellende Wasser als Symbol des Ursprungs der

Dinge anbetete, bis es allmählich zum Schaustück pro-

faniert, von der allgemeinen weltlichen Musik der

kaiserstadt aufgenommen wurde. Erst das Zeitalter

des Barock, dessen künstlerische Geste uns ja aus dem

Geiste des kaiseriichen Rom geboren scheint, wendet

wieder die ganze Fülle der Phantasie an die Gestaltung

seiner Brunnen. Und vor attem dank jener gewaltigen

formen der mitteialterlichen Zisternen findet rnan heute

noch im Kreuzgang mancher Klöster Roms, so bei

S. Giovanni in Laterano.

An Brunnen der Renaissance ist Rom heute

arm. Ihre leichten, eleganteren Formeri, die uns

etwa in dem nahen Viterbo entzücken, mußten

vielfach dem selbstbewußten andersgerichteten Willen

der Gesälter des barocken Rom weichen. Zu erwähnen

lst ein Brunnen des 16. Jahrhunderts im Kiosterhof von

S. Pietro in Vincoli, den man seiner prächtigen Säulen-

dekoration wegen frülier Michelangelo (der ihn übrigens

bewundert hat) zuschreiben wollte, weiter der kleine

Nischenbrunnen, der sog. „Facchino“ mit der Tonne, in

dem das römische Volk Martin Luthers Porträt zu er-

kennen glaubte, uud die noch ganz im Geiste der Renais-

sance geschaffenen reizvollen Brunnen Anmibale Lippis.

Wölfflin weist darauf hin, daß, selbst abgesehen von

der figüriich-arcbitektonischen Behandlung, rein in der

Art der bewußten Formung des herausströmenden

7