JHeucs aus dcn jvtufccn.

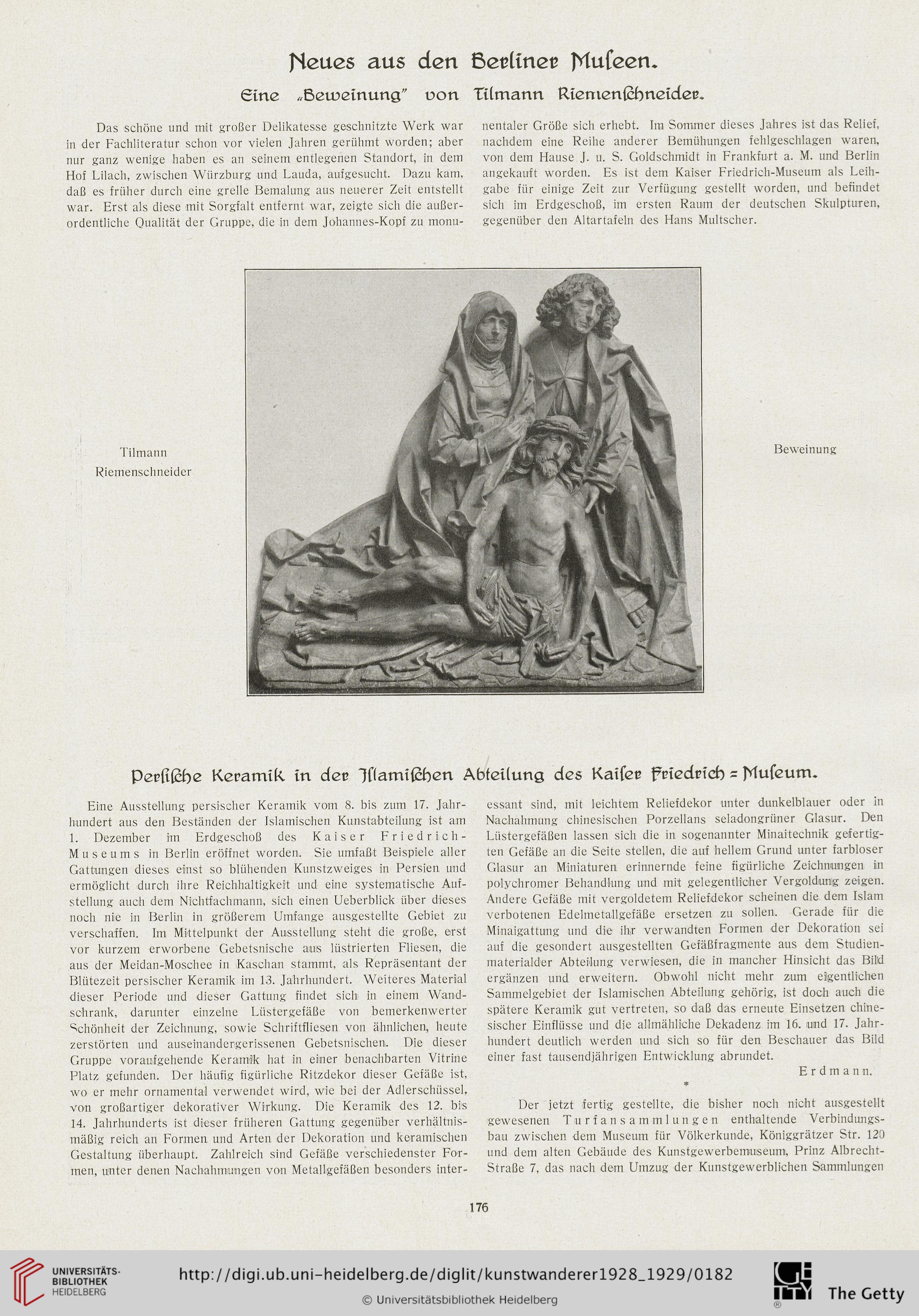

Stne „BeiDeinurtg” oon Tilmann Rtemenlebnetdec.

Das 'schöne und mit großer Delikatesse geschnitzte Werk war

in der Fachliteratur schon vor viclen Jahren geriihmt worden; aber

nur ganz wenige haben es an seinem entlegenen Standort, in dem

Hof Lilach, zwischen Würzburg und Lauda, aufgesucht. Dazu kam,

daß es früher durch eine grelle Bemalung aus neuerer Zeit entstellt

war. Erst als diese mit Sorgfalt entfernt war, zeigte sich diie außer-

ordentliche Qualität der Gruppe, die in dem Johannes-Kopf zu monu-

nentaler Größe sich erhebt. im Sommer dieses Jahres ist das Relief,

nachdem eine Reihe anderer Bemiihungen fehlgeschlagen waren,

von dem Hause J. u. S. Goldschmidt in Frankfurt a. M. und Berlin

angekauft worden. Es ist dem Kaiser Friedrich-Museum als Leih-

gabe für einige Zeit zur Verfügung gestellt worden, und befindet

sich im Erdgeschoß, im ersten Raum der deutschen Skulpturen,

gegenüber den Altartafeln des Hans Multscher.

Pecdtcbe Keramik in det? Iflamifcben AbfeÜung des Kaifet? friedt’tcb = Mufeum.

Eine Ausstellung persischer Keramik vom 8. bis zum 17. Jahr-

hundert aus den Beständen der Islamischen Kunstabteilung ist am

1. Dezember im Erdgeschoß des Kaiser Friedrich-

Museums in Berlin eröffnet worden. Sie umfaßt Beispiele aller

Gattuingen dieses einst so bliihenden Kunstzweiges in Persien und

ermöglicht durch ihre Reichhaltigkeit und eine systematische Auf-

stellung auch dem Nichtfachmann, sich einen Ueberblick über dieses

noch nie in Berlin in größerem Umfange ausgestellte Gebiet zu

verschaffen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die große, erst

vor kurzem erworbene Gebetsnische auis lüstrierten Fliesen, die

aus der Meidan-Moschee in Kaschan stammt, als Repräsentant der

Blütezeit persischer Keramik im 13. Jahrhundert. Weiteres Material

dieser Periode und dieser Gattung findet sich in einem Wand-

schrank, darunter einzelne Lüstergefäße von bemerkenwerter

Schönheit der Zeichnung, sowie Schriftfliesen von ähnlichen, heute

zerstörten und auseinanderigerissenen Gebetsnischen,. Die dieser

Gruppe vorauifgehende Keramik hat in eiiner benachbarten Vitrine

Platz gefunden. Der häufig figürliche Ritzdekor dieser Gefäße ist,

wo er mehr ornamental verwendet wird, wie bei der Adlerschüssel,

von großartiger dekorativer Wirkung. Die Keramik des 12. bis

14. Jahrhunderts ist dieser früheren Gattung gegeniiber verhältnis-

mäßig reich an Forrnen und Arten der Dekoration und keramischen

Gestaltung überhaupt. Zahlreich sind Gefäße verschiedenster For-

rnen, unter denen Nachahmungen von Metallgefäßen besonders inter-

essant sind, mit leichtem Reliefdekor unter dunkelblauer oder in

Nachahmung chinesischen Porzellans seladongrüner Glasur. Den

Lüstergefäßen lassen sich die in sogenannter Minaitechnik gefertig-

ten Gefäße an die Seite stellen, die auf hellem Grund unter farbloser

Glasur an Miniaturen erinnernde feine figürliche Zeichnungen in

polychromer Behandlung und mit gelegentlioher Vergoldunig zeigen.

Andere Gefäße mit vergoldetcm Reliefdekor scheinen die dem Islam

verbotenen Edelmetallgefäße ersetzen zu sollen. Gerade für die

Minaigattung und die ih,r verwandten Formen der Dekoration sei

auf die gesondert ausgestellten Gefäßfragmente aus dem Studien-

materialder Abteilung verwiesen, die in mancher Hinsicht das Bilid

ergänzen und erweitern. Obwohl nicht mehr zum eilgentlichen

Sammelgebiet der Islamischen Abteilung gehörig, ist doch auch die

spätere Keramik gut vertreten, so daß das erneute Einsetzen chine-

sischer Einflüsse und die allmähliche Dekadenz im 16. und 17. Jahr-

hundert deutlich werden und sich so für den Beschauer das Bild

einer fast tausendjährigen Entwicklung abrundet.

Erdmann.

*

Der jetzt fertiig gestellte, die bisher noch nioht ausgestellt

gewesenen Turfansammlungen enthaltende Verbindungs-

bau zwischen dem Museum für Völkerkunde, Königgrätzer Str. 120

und dem alten Gebäude des Kunstgewerbemuiseum, Prinz Albrecht-

Straße 7, das nach dem Umzug der Kunstgewerblichen Sammlungen

176

Stne „BeiDeinurtg” oon Tilmann Rtemenlebnetdec.

Das 'schöne und mit großer Delikatesse geschnitzte Werk war

in der Fachliteratur schon vor viclen Jahren geriihmt worden; aber

nur ganz wenige haben es an seinem entlegenen Standort, in dem

Hof Lilach, zwischen Würzburg und Lauda, aufgesucht. Dazu kam,

daß es früher durch eine grelle Bemalung aus neuerer Zeit entstellt

war. Erst als diese mit Sorgfalt entfernt war, zeigte sich diie außer-

ordentliche Qualität der Gruppe, die in dem Johannes-Kopf zu monu-

nentaler Größe sich erhebt. im Sommer dieses Jahres ist das Relief,

nachdem eine Reihe anderer Bemiihungen fehlgeschlagen waren,

von dem Hause J. u. S. Goldschmidt in Frankfurt a. M. und Berlin

angekauft worden. Es ist dem Kaiser Friedrich-Museum als Leih-

gabe für einige Zeit zur Verfügung gestellt worden, und befindet

sich im Erdgeschoß, im ersten Raum der deutschen Skulpturen,

gegenüber den Altartafeln des Hans Multscher.

Pecdtcbe Keramik in det? Iflamifcben AbfeÜung des Kaifet? friedt’tcb = Mufeum.

Eine Ausstellung persischer Keramik vom 8. bis zum 17. Jahr-

hundert aus den Beständen der Islamischen Kunstabteilung ist am

1. Dezember im Erdgeschoß des Kaiser Friedrich-

Museums in Berlin eröffnet worden. Sie umfaßt Beispiele aller

Gattuingen dieses einst so bliihenden Kunstzweiges in Persien und

ermöglicht durch ihre Reichhaltigkeit und eine systematische Auf-

stellung auch dem Nichtfachmann, sich einen Ueberblick über dieses

noch nie in Berlin in größerem Umfange ausgestellte Gebiet zu

verschaffen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die große, erst

vor kurzem erworbene Gebetsnische auis lüstrierten Fliesen, die

aus der Meidan-Moschee in Kaschan stammt, als Repräsentant der

Blütezeit persischer Keramik im 13. Jahrhundert. Weiteres Material

dieser Periode und dieser Gattung findet sich in einem Wand-

schrank, darunter einzelne Lüstergefäße von bemerkenwerter

Schönheit der Zeichnung, sowie Schriftfliesen von ähnlichen, heute

zerstörten und auseinanderigerissenen Gebetsnischen,. Die dieser

Gruppe vorauifgehende Keramik hat in eiiner benachbarten Vitrine

Platz gefunden. Der häufig figürliche Ritzdekor dieser Gefäße ist,

wo er mehr ornamental verwendet wird, wie bei der Adlerschüssel,

von großartiger dekorativer Wirkung. Die Keramik des 12. bis

14. Jahrhunderts ist dieser früheren Gattung gegeniiber verhältnis-

mäßig reich an Forrnen und Arten der Dekoration und keramischen

Gestaltung überhaupt. Zahlreich sind Gefäße verschiedenster For-

rnen, unter denen Nachahmungen von Metallgefäßen besonders inter-

essant sind, mit leichtem Reliefdekor unter dunkelblauer oder in

Nachahmung chinesischen Porzellans seladongrüner Glasur. Den

Lüstergefäßen lassen sich die in sogenannter Minaitechnik gefertig-

ten Gefäße an die Seite stellen, die auf hellem Grund unter farbloser

Glasur an Miniaturen erinnernde feine figürliche Zeichnungen in

polychromer Behandlung und mit gelegentlioher Vergoldunig zeigen.

Andere Gefäße mit vergoldetcm Reliefdekor scheinen die dem Islam

verbotenen Edelmetallgefäße ersetzen zu sollen. Gerade für die

Minaigattung und die ih,r verwandten Formen der Dekoration sei

auf die gesondert ausgestellten Gefäßfragmente aus dem Studien-

materialder Abteilung verwiesen, die in mancher Hinsicht das Bilid

ergänzen und erweitern. Obwohl nicht mehr zum eilgentlichen

Sammelgebiet der Islamischen Abteilung gehörig, ist doch auch die

spätere Keramik gut vertreten, so daß das erneute Einsetzen chine-

sischer Einflüsse und die allmähliche Dekadenz im 16. und 17. Jahr-

hundert deutlich werden und sich so für den Beschauer das Bild

einer fast tausendjährigen Entwicklung abrundet.

Erdmann.

*

Der jetzt fertiig gestellte, die bisher noch nioht ausgestellt

gewesenen Turfansammlungen enthaltende Verbindungs-

bau zwischen dem Museum für Völkerkunde, Königgrätzer Str. 120

und dem alten Gebäude des Kunstgewerbemuiseum, Prinz Albrecht-

Straße 7, das nach dem Umzug der Kunstgewerblichen Sammlungen

176