Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 10./11.1928/29

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25877#0068

DOI Heft:

1./2. Oktoberheft

DOI Artikel:Schuster, Julius: Goethe als anatomischer Zeichner

DOI Artikel:Schmidt, Robert: Italienische Seidenstoffe des 16. bis 18. Jahrhunderts: zur Ausstellung bei J. Hinrichsen und P. Lindpainter

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25877#0068

iin Goetheschen Sinne sein. Goethe ist und bleibt Vor-

bild, daß mit wissenschaftlichen Mitteln und in

wissenschaftlichen G r e n z e n ein Durchbruch von

der Faktiz'ität zum Symbolismus möglich ist. Die ver-

gleichende Änatomie, von deren Grundlegung Goethes

Naturforschung ausging, öffnet die Tiefen der Natur

mehr als jedc andere Bemühung und Betrachtung.

Goethes Achtung vor der ewigen Reaiität der Natur

drückt sich am kiarsten in seinen naturwissenschaft-

lichen Zeichnungen aus: Nach jenen eigenartigen

Schemen von Ur-Tier und Ur-Pflanze, die sich in den

Schriften der romantischen Naturphilosophen finden,

sucht man bei Goethe vergebens: es gibt keir.e und kann

keine geben. Das Urlebendige, von dem Goethe aus-

ging, hat er uns wiedergegeben: es spiegelt sich auch

in seinen anatomischen Zeiclmungen, wo sie als Skizzen

seine eigene Sprache reden.

*

Hine tiefe tragische Ironie liegt darin, daß Merck,

der von Camper als Anatom so hoch über Goethe ge-

stellt wurde, auch in seiner Naturforschung keine Ruhe

für seine Seele fand: Gerippe und Beschreibung machen

zwar einen vollkommenen Osteologen, aber nicht

Morphotogie als Lebensführerin. Mittel zu diesem hohen

Ziel sind auch Goethes anatomische Zeichnungen: trotz

ihrer Grenzen eine Auseinandersetzung mit dem

Problem des Lebens.

Die Wiedergabe der Originale erfolgt mit Genehmi-

gung der Leiter der genannten Sammiung, wofür ich

diesen ergebenst danke.

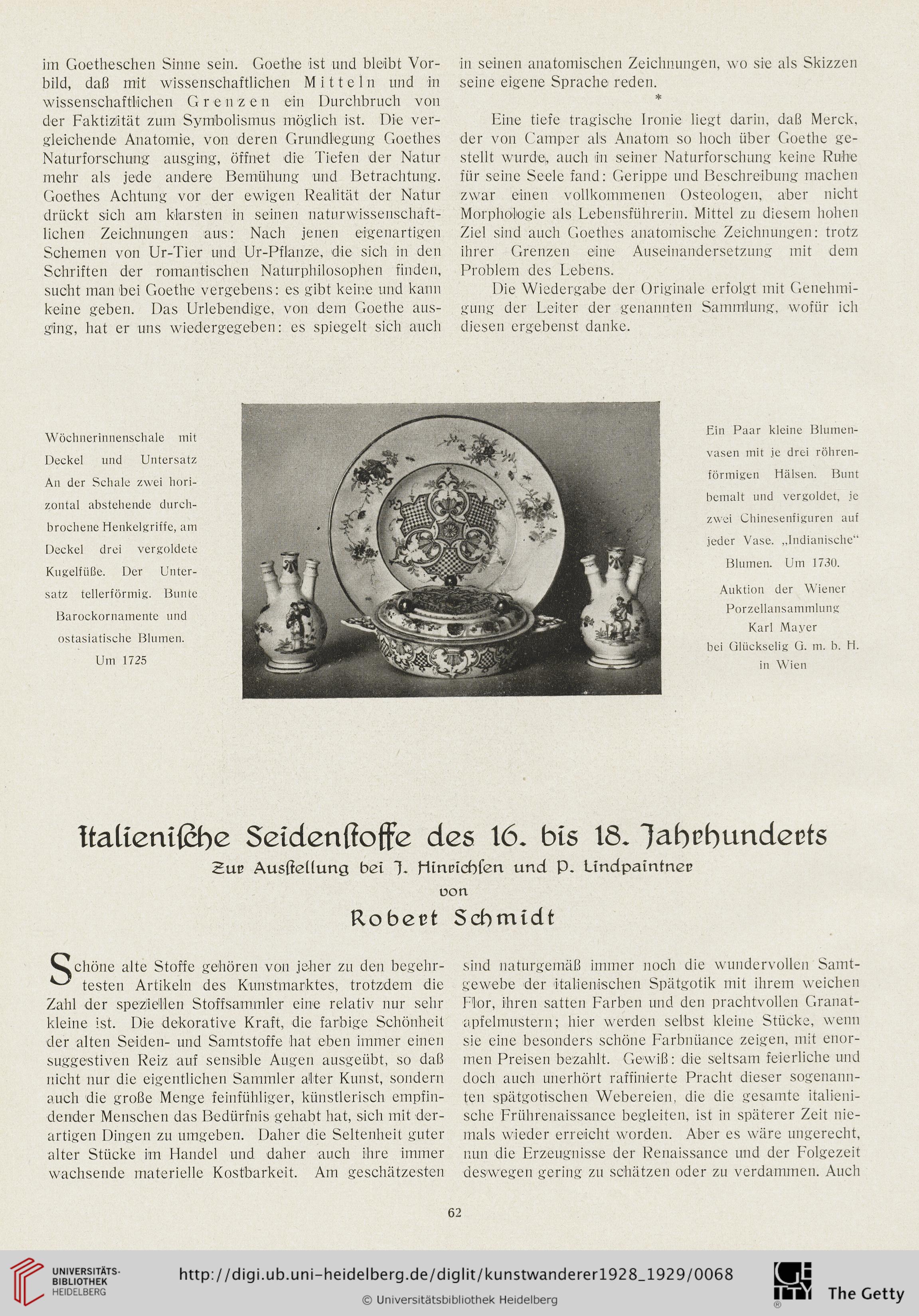

Wöchnerinnenschale mit

Deckel und Untersatz

An der Schale zwei hori-

zontal abstehende durch-

brochene Henkelsriffe, am

Deckel drei vergoldete

Kugelfüße. Dcr Unter-

satz tellerförmig. Bunte

Barockornamente und

ostasiatische Blumen.

Um 1725

Ein Paar kleine Blumen-

vasen mit je drei röhren-

förmigen Hälsen. Bunt

bemalt und vergoldet, je

zwei Chinesenfiguren auf

jeder Vase. „Indianische“

Blumen. Um 1730.

Auktion der Wiener

Porzellansammlung

Karl Mayer

bci Glücksclig G. m. b. H.

in Wien

ttalienitebe Seidenffoffe des 16. bis 18. labnbundetds

Hut? Aus(iel(ung bei 1. Hint?icbfen und p. Lindpaintnet?

oon

Ro beüt

^chöne alte Stoffe gehören von jeher zu den begehr-

^ testen Artikeln des Kunstmarktes, trotzdem die

Zahl der spezidilen Stoffsammler eine relativ nur sehr

kleine ist. Die dekorative Kraft, die farbige Schönheit

der alten Seiden- und Samtstoffe hat eben immer einen

suggestiven Reiz auf sensible Augen ausgeübt, so daß

nicht nur die eigentlichen Sammler alter Kunst, sondern

auch die große Menge feinfühiiger, künstlerisch empfin-

dender Menschen das Bedürfmis gehabt hat, sich mit der-

artigen Dingen zu umgeben. Daher die Seltenheit guter

alter Stücke im Handcl und daher auch ihre immer

wachsende materielle Kostbarkeit. Am geschätzesten

Scbmidt

sind naturgemäß inuner nocli die wundervollen Samt-

gewebe der italienischen Spätgotik mit ihrem weichen

Flor, ihren satten Farben und den prachtvollen Granat-

apfelmustern; hier werden selbst kleine Stücke, wenn

sie eine besonders schöne Farbnüance zeigen, mit enor-

men Preisen bezahit. Gewiß: die seltsam feieriiche und

doch auch unerhört raffiuierte Pracht dieser sogenann-

ten spätgotischen Webereien, die die gesamte italieni-

sche Frührenaissance begleiten, ist in späterer Zeit nie-

rnals wieder erreicht worden. Aber es wäre ungerecht,

nun die Erzeugnisse der Renaissance und der Folgezeit

deswegen gering zu schätzen oder zu verdammen. Auch

62

bild, daß mit wissenschaftlichen Mitteln und in

wissenschaftlichen G r e n z e n ein Durchbruch von

der Faktiz'ität zum Symbolismus möglich ist. Die ver-

gleichende Änatomie, von deren Grundlegung Goethes

Naturforschung ausging, öffnet die Tiefen der Natur

mehr als jedc andere Bemühung und Betrachtung.

Goethes Achtung vor der ewigen Reaiität der Natur

drückt sich am kiarsten in seinen naturwissenschaft-

lichen Zeichnungen aus: Nach jenen eigenartigen

Schemen von Ur-Tier und Ur-Pflanze, die sich in den

Schriften der romantischen Naturphilosophen finden,

sucht man bei Goethe vergebens: es gibt keir.e und kann

keine geben. Das Urlebendige, von dem Goethe aus-

ging, hat er uns wiedergegeben: es spiegelt sich auch

in seinen anatomischen Zeiclmungen, wo sie als Skizzen

seine eigene Sprache reden.

*

Hine tiefe tragische Ironie liegt darin, daß Merck,

der von Camper als Anatom so hoch über Goethe ge-

stellt wurde, auch in seiner Naturforschung keine Ruhe

für seine Seele fand: Gerippe und Beschreibung machen

zwar einen vollkommenen Osteologen, aber nicht

Morphotogie als Lebensführerin. Mittel zu diesem hohen

Ziel sind auch Goethes anatomische Zeichnungen: trotz

ihrer Grenzen eine Auseinandersetzung mit dem

Problem des Lebens.

Die Wiedergabe der Originale erfolgt mit Genehmi-

gung der Leiter der genannten Sammiung, wofür ich

diesen ergebenst danke.

Wöchnerinnenschale mit

Deckel und Untersatz

An der Schale zwei hori-

zontal abstehende durch-

brochene Henkelsriffe, am

Deckel drei vergoldete

Kugelfüße. Dcr Unter-

satz tellerförmig. Bunte

Barockornamente und

ostasiatische Blumen.

Um 1725

Ein Paar kleine Blumen-

vasen mit je drei röhren-

förmigen Hälsen. Bunt

bemalt und vergoldet, je

zwei Chinesenfiguren auf

jeder Vase. „Indianische“

Blumen. Um 1730.

Auktion der Wiener

Porzellansammlung

Karl Mayer

bci Glücksclig G. m. b. H.

in Wien

ttalienitebe Seidenffoffe des 16. bis 18. labnbundetds

Hut? Aus(iel(ung bei 1. Hint?icbfen und p. Lindpaintnet?

oon

Ro beüt

^chöne alte Stoffe gehören von jeher zu den begehr-

^ testen Artikeln des Kunstmarktes, trotzdem die

Zahl der spezidilen Stoffsammler eine relativ nur sehr

kleine ist. Die dekorative Kraft, die farbige Schönheit

der alten Seiden- und Samtstoffe hat eben immer einen

suggestiven Reiz auf sensible Augen ausgeübt, so daß

nicht nur die eigentlichen Sammler alter Kunst, sondern

auch die große Menge feinfühiiger, künstlerisch empfin-

dender Menschen das Bedürfmis gehabt hat, sich mit der-

artigen Dingen zu umgeben. Daher die Seltenheit guter

alter Stücke im Handcl und daher auch ihre immer

wachsende materielle Kostbarkeit. Am geschätzesten

Scbmidt

sind naturgemäß inuner nocli die wundervollen Samt-

gewebe der italienischen Spätgotik mit ihrem weichen

Flor, ihren satten Farben und den prachtvollen Granat-

apfelmustern; hier werden selbst kleine Stücke, wenn

sie eine besonders schöne Farbnüance zeigen, mit enor-

men Preisen bezahit. Gewiß: die seltsam feieriiche und

doch auch unerhört raffiuierte Pracht dieser sogenann-

ten spätgotischen Webereien, die die gesamte italieni-

sche Frührenaissance begleiten, ist in späterer Zeit nie-

rnals wieder erreicht worden. Aber es wäre ungerecht,

nun die Erzeugnisse der Renaissance und der Folgezeit

deswegen gering zu schätzen oder zu verdammen. Auch

62