dessen Entwurf Bernini seinen mächtlgen Rivalen, den

Papstgünstling Borromini schlug, trägt — wie schon der

von Porta begonnene Brunnen vor dem Pantheon —

einen ägyptischen Obelisken. Die unregeimäßigen,

sich bäumenden Felsmassen des Postamentes scheinen

hier das schlanke ianzettförmige Gebilde in die Höhe zu

sclüeudern, so volier Dynamik umd ganz aus dem

Wesen des bewegten Eiements empfunden erscheint die

Komposition. Von den vier marmornen Flußgöttern,

von Schülern nach des großen Meisters Modellen aus-

geführt, interessiert motivisch besonders der Nil, dessen

verhüiltes Haupt auf seine damals (um 1650) der

Forschung noch verborgene Ouelle weist. Die so

mei'ster'lich beberrschte Kombination von Kunst- und

Naturformen, der hier zum ersten Male deutlich anklingt,

hat Generationen späterer Brunnenarchitekten dazu

Das Ganze kompakt-gedrungen und doch gteichsam

schwebend den Platz beherrschend, ist eine der best-

gelungenisten, reinsten Arbeiten des Barock. Doch

sollte man auch nicht an Berninis „Bieneobrunnen“ auf

dem gleichen Platze, in dem das Wappen der Barberini

eine so reizvoll dekorative und zugleich symbolische

Ausdeutung findet, vorbeigehen.

Dem universal gerichteten Gestaltungswillen des

hohen Barock, den ja Lorenzo Bernini am bezeichnend-

sten für Rom vertritt, war das Problem des monumen-

talen Brunnen so gemäß, die Lösungen demnach so end-

gültiger Art, daß sehr vieles, was seit Michelangelos

Brunnenanlage des Kapitols im Sinne des frühen Barock

in Rom geschaffen wurde, uns vorbereitender Natur er-

scheint, wie auch die n a c h Bernini schaffenden

Brunnenarchitekten nocli jahrhundertelang von seinem

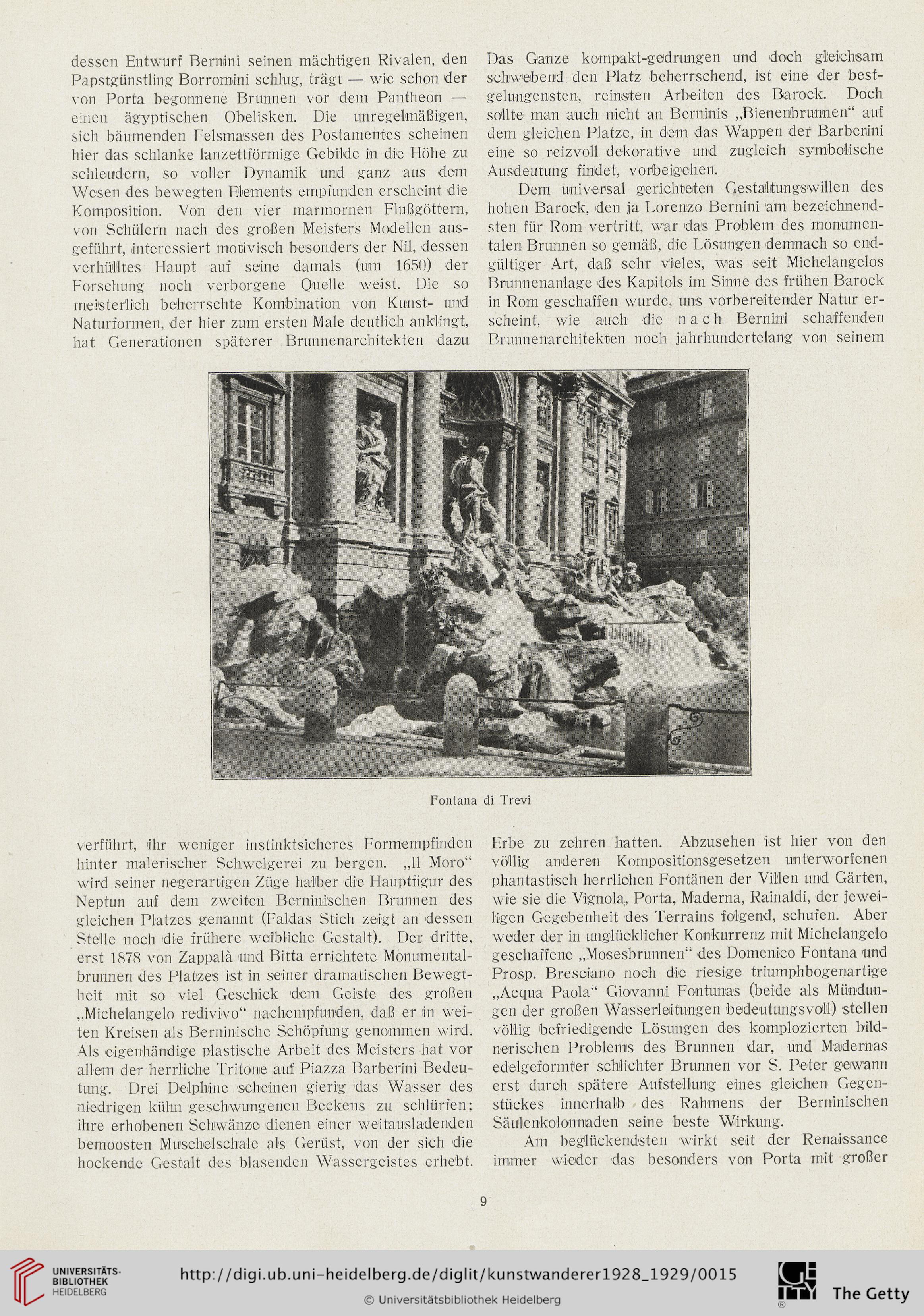

Fontana di Trevi

verführt, ihr weniger instinktsicheres Formempfinden

hinter malerischer Schwelgerei zu bergen. „II Moro“

wird seiner negerartigen Züge halber die Hauptfigur des

Neptun auf dem zweiten Berninischen Brunnen des

gleichen Platzes genannt (Faldas Stich zeigt an dessen

Stelle noch die friihere weibliche Gestalt). Der dritte,

erst 1878 von Zappalä und Bitta errichtete Monumental-

brunnen des Platzes ist in seiner dramatischen Bewegt-

heit mit so viel Geschiick dem Geiste des großen

„Michelangelo redivivo“ nachempfunden, daß er in wei-

ten Kreisen a'ls Berninische Schöpfung genommen wird.

Als eigenhändige plastische Arbeit des Meisters hat vor

allem der herrliche Tritone auf Piazza Barberini Bedeu-

tung. Drei Delpbine scheincn gierig das Was'ser des

niedrigen kühn geschwungencn Beckens zu schlürfen;

ihre erhobenen Scliwänze dienen einer weitausladenden

bemoosten Muschelschale als Gerüst, von der sich die

hockende Gestalt des blasenden Wassergeistes erhebt.

Erbe zu zehren hatten. Abzusehen ist hier von den

völlig anderen Kompositionsgesetzen unterworfenen

phantastisch herrlichen Fontänen der Villen und Gärten,

wie sie die Vignola, Porta, Maderna, Rainaldi, der jewei-

ligen Gegebenheit des Terrains folgend, schufen. Aber

weder der in unglücklicher Konkurrenz mit Michelangelo

geschaffene „Mosesbrunnen“ des Domenico Fontaua und

Prosp. Bresoiano noch die riesige triumphbogeniartige

„Acqua Paola“ Giovanni Fontunas (beide als Mündun-

gen der großen Wasserleitungen bedeutungsvoli) stellen

völlig befriedigende Lösungen des komplozierten bild-

nerischen Problems dcs Brunnen dar, und Madernas

edelgeformter schlichter Brunnen vor S. Peter gewann

erst durch spätere Aufstellung eines gleichen Gegen-

stückes innerhalb des Rahmens der Berninischen

Säulenkolonnaden seine bcstc Wirkung.

Am beglückendsten wirkt seit der Renaissance

immer wieder das besonders von Porta mit großer

9

Papstgünstling Borromini schlug, trägt — wie schon der

von Porta begonnene Brunnen vor dem Pantheon —

einen ägyptischen Obelisken. Die unregeimäßigen,

sich bäumenden Felsmassen des Postamentes scheinen

hier das schlanke ianzettförmige Gebilde in die Höhe zu

sclüeudern, so volier Dynamik umd ganz aus dem

Wesen des bewegten Eiements empfunden erscheint die

Komposition. Von den vier marmornen Flußgöttern,

von Schülern nach des großen Meisters Modellen aus-

geführt, interessiert motivisch besonders der Nil, dessen

verhüiltes Haupt auf seine damals (um 1650) der

Forschung noch verborgene Ouelle weist. Die so

mei'ster'lich beberrschte Kombination von Kunst- und

Naturformen, der hier zum ersten Male deutlich anklingt,

hat Generationen späterer Brunnenarchitekten dazu

Das Ganze kompakt-gedrungen und doch gteichsam

schwebend den Platz beherrschend, ist eine der best-

gelungenisten, reinsten Arbeiten des Barock. Doch

sollte man auch nicht an Berninis „Bieneobrunnen“ auf

dem gleichen Platze, in dem das Wappen der Barberini

eine so reizvoll dekorative und zugleich symbolische

Ausdeutung findet, vorbeigehen.

Dem universal gerichteten Gestaltungswillen des

hohen Barock, den ja Lorenzo Bernini am bezeichnend-

sten für Rom vertritt, war das Problem des monumen-

talen Brunnen so gemäß, die Lösungen demnach so end-

gültiger Art, daß sehr vieles, was seit Michelangelos

Brunnenanlage des Kapitols im Sinne des frühen Barock

in Rom geschaffen wurde, uns vorbereitender Natur er-

scheint, wie auch die n a c h Bernini schaffenden

Brunnenarchitekten nocli jahrhundertelang von seinem

Fontana di Trevi

verführt, ihr weniger instinktsicheres Formempfinden

hinter malerischer Schwelgerei zu bergen. „II Moro“

wird seiner negerartigen Züge halber die Hauptfigur des

Neptun auf dem zweiten Berninischen Brunnen des

gleichen Platzes genannt (Faldas Stich zeigt an dessen

Stelle noch die friihere weibliche Gestalt). Der dritte,

erst 1878 von Zappalä und Bitta errichtete Monumental-

brunnen des Platzes ist in seiner dramatischen Bewegt-

heit mit so viel Geschiick dem Geiste des großen

„Michelangelo redivivo“ nachempfunden, daß er in wei-

ten Kreisen a'ls Berninische Schöpfung genommen wird.

Als eigenhändige plastische Arbeit des Meisters hat vor

allem der herrliche Tritone auf Piazza Barberini Bedeu-

tung. Drei Delpbine scheincn gierig das Was'ser des

niedrigen kühn geschwungencn Beckens zu schlürfen;

ihre erhobenen Scliwänze dienen einer weitausladenden

bemoosten Muschelschale als Gerüst, von der sich die

hockende Gestalt des blasenden Wassergeistes erhebt.

Erbe zu zehren hatten. Abzusehen ist hier von den

völlig anderen Kompositionsgesetzen unterworfenen

phantastisch herrlichen Fontänen der Villen und Gärten,

wie sie die Vignola, Porta, Maderna, Rainaldi, der jewei-

ligen Gegebenheit des Terrains folgend, schufen. Aber

weder der in unglücklicher Konkurrenz mit Michelangelo

geschaffene „Mosesbrunnen“ des Domenico Fontaua und

Prosp. Bresoiano noch die riesige triumphbogeniartige

„Acqua Paola“ Giovanni Fontunas (beide als Mündun-

gen der großen Wasserleitungen bedeutungsvoli) stellen

völlig befriedigende Lösungen des komplozierten bild-

nerischen Problems dcs Brunnen dar, und Madernas

edelgeformter schlichter Brunnen vor S. Peter gewann

erst durch spätere Aufstellung eines gleichen Gegen-

stückes innerhalb des Rahmens der Berninischen

Säulenkolonnaden seine bcstc Wirkung.

Am beglückendsten wirkt seit der Renaissance

immer wieder das besonders von Porta mit großer

9