Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 10./11.1928/29

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25877#0070

DOI Heft:

1./2. Oktoberheft

DOI Artikel:Schmidt, Robert: Italienische Seidenstoffe des 16. bis 18. Jahrhunderts: zur Ausstellung bei J. Hinrichsen und P. Lindpainter

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25877#0070

dieses dankbarste Motiv der Flächenteilung mit großer

Zähigkeit festgehalten; Beispiele dafür in Darnasten und

Brokatellen sind zahlreich in der Sammlung vertreten.

Erst zieml'ich spät, gegen Ende des 17. Jahrhunderts,

tritt dann eine radikale Aenderung ein und zwar unter

dem Einfluß der rasch und glänzend aufblühenden fran-

auch äußerst delikate Farbklänge vor, wie etwa zwei

wundervolle Stoffe der Sammlung, die nur auf den ganz

modern anmutenden Zweiklang von violett und grün ab-

gestimmt sind. Bald nach 1700 beginnt dann unter dem

dominierenden französischen Einfluß auch iu Italien eine

gewisse Vielfarbigkeit und ein Vorherrschen gebroche-

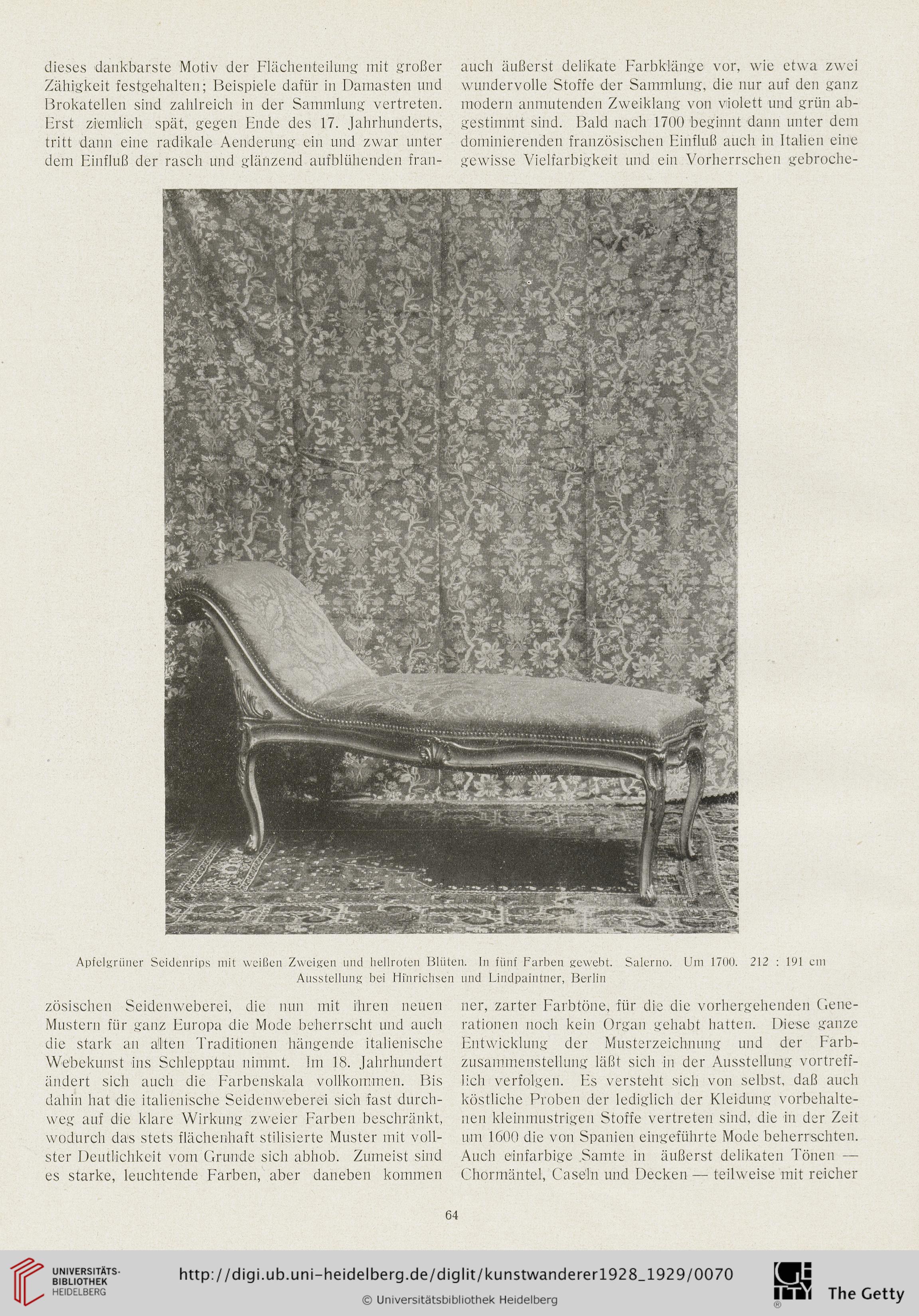

Apfelgrüner Seidenrips mit weißen Zweigen und heliroten Blüten. In fünf Farben gewebt. Salerno. Um 1700. 212 : 191 em

Ausstellung bei Hinrichsen und Lindpaintner, Berlin

zösischen Seidenweberei, die nun mit iliren neuen

Mustern für ganz Europa die Mode beherrscht uud aucli

die stark an atten Traditionen hängende italienische

Webekunst ins Schlepptau nimmt. Im 18. Jahrhundert

ändert sicli aucli die Farbenskala vollkommen. I3is

dahin hat die italienische Seidenweberei sich fast durch-

weg auf die klare Wirkung zweier Farben beschränkt,

wodurch das stets flächenhaft stilisierte Muster mit voll-

ster Deutlichkcit vom Grunde sich abhob. Zumeist sind

es starke, leuchtende Farben, aber daneben kommen

ner, zarter Farbtöne, für die die vorhergehenden Gene-

rationen noch kein Organ gehabt hatten. Diese ganze

Entwicklung der Musterzeichnung und der Farb-

zusammenstellung läßt sicli in der Ausstellung vortreff-

lich verfolgen. Es versteht sich von selbst, daß auch

köstliche Proben der lediglich der Kleidung vorbehalte-

nen kleinmustrigen Stoffe vertreten sind, die in der Zeit

um 1600 die von Spanien eingeführte Mode beherrschten.

Auch einfarbige Samte in äußerst delikaten Tönen —

Chormäntel, Caseln und Decken — teilweise mit reicher

64

Zähigkeit festgehalten; Beispiele dafür in Darnasten und

Brokatellen sind zahlreich in der Sammlung vertreten.

Erst zieml'ich spät, gegen Ende des 17. Jahrhunderts,

tritt dann eine radikale Aenderung ein und zwar unter

dem Einfluß der rasch und glänzend aufblühenden fran-

auch äußerst delikate Farbklänge vor, wie etwa zwei

wundervolle Stoffe der Sammlung, die nur auf den ganz

modern anmutenden Zweiklang von violett und grün ab-

gestimmt sind. Bald nach 1700 beginnt dann unter dem

dominierenden französischen Einfluß auch iu Italien eine

gewisse Vielfarbigkeit und ein Vorherrschen gebroche-

Apfelgrüner Seidenrips mit weißen Zweigen und heliroten Blüten. In fünf Farben gewebt. Salerno. Um 1700. 212 : 191 em

Ausstellung bei Hinrichsen und Lindpaintner, Berlin

zösischen Seidenweberei, die nun mit iliren neuen

Mustern für ganz Europa die Mode beherrscht uud aucli

die stark an atten Traditionen hängende italienische

Webekunst ins Schlepptau nimmt. Im 18. Jahrhundert

ändert sicli aucli die Farbenskala vollkommen. I3is

dahin hat die italienische Seidenweberei sich fast durch-

weg auf die klare Wirkung zweier Farben beschränkt,

wodurch das stets flächenhaft stilisierte Muster mit voll-

ster Deutlichkcit vom Grunde sich abhob. Zumeist sind

es starke, leuchtende Farben, aber daneben kommen

ner, zarter Farbtöne, für die die vorhergehenden Gene-

rationen noch kein Organ gehabt hatten. Diese ganze

Entwicklung der Musterzeichnung und der Farb-

zusammenstellung läßt sicli in der Ausstellung vortreff-

lich verfolgen. Es versteht sich von selbst, daß auch

köstliche Proben der lediglich der Kleidung vorbehalte-

nen kleinmustrigen Stoffe vertreten sind, die in der Zeit

um 1600 die von Spanien eingeführte Mode beherrschten.

Auch einfarbige Samte in äußerst delikaten Tönen —

Chormäntel, Caseln und Decken — teilweise mit reicher

64