gung iu ein anderes Stadium. Man begann die Fresken

aus den Kirchen abzulösen und sie im Städtischen

Museum zu Barcelona in die Wände einzubauen unter

Wahrung der Raum- und Lichtverhältnisse der

Ursprungskirchen. Es sind auf diese Weise außer-

ordentlich stimmungsvoUe Säle entstanden, in denen

TafeMWer, Plastik und kunstgewerbliche k'irchliche

Erzeugnisse der Zeit aufgestellt wurden. Eine Restau-

rierung der Fresken in dem Sinne, daß zerstörte Teile

„ergänzt“ wurden, hat glücklichcrweise nicht statt-

gefunden.

So dankbar man dafür ist, die Fresken mühelos in

Barcelona studieren zu können, während es für den

Fremden, dem nur beschränkte Zeit zur Verfügung

steht, in vielen Fällen kaum möglich wäre, sie an Ort

und Steile aufzusuchen, so gestehe ich doch, daß mir

diese Zerstörung von Denkmälern im höchsten Grade

bedenklich erscheint. Gewiß sprach mancherlei für das

beobachtete Verfahren: die Fresken mußten dem Lande

erhalten bleiben, und ihr Besitz war gefährdet. Die

Kirchen gehören zum größten Teil sehr armen kleinen

Gemeinden, deren Priestcr den Kunstwert der Fresken

nicht immer zu würdigen wußten. Außerdem waren die

meisten Wände so feucht, daß die Fresken einem

rettungslosen Verfall entgegengingen. Dies alles zu-

gegeben, so wäre doch eine andere Lösung mög'lich ge-

wesen. Die Fresken hätten, als Besitz des Staates, an

Ort und Stelle verbleiben und einer Kommission unter-

stellt werden müssen, die für entsprechende Instandhal-

tung der Wände aufzukommen liätte. Als „monumento

nacional“ wären die Kirchen gegen private Eingriffe

gefeit. Diese Lösung hätte sicherlich den Grundsätzen

des Denkmalschutzes besser entsprochen, aber der

katalanische Ehrgeiz konnte nicht darauf verzichtcn,

d a s europäische Freskenmuseum in Barcelona zu

besitzen.

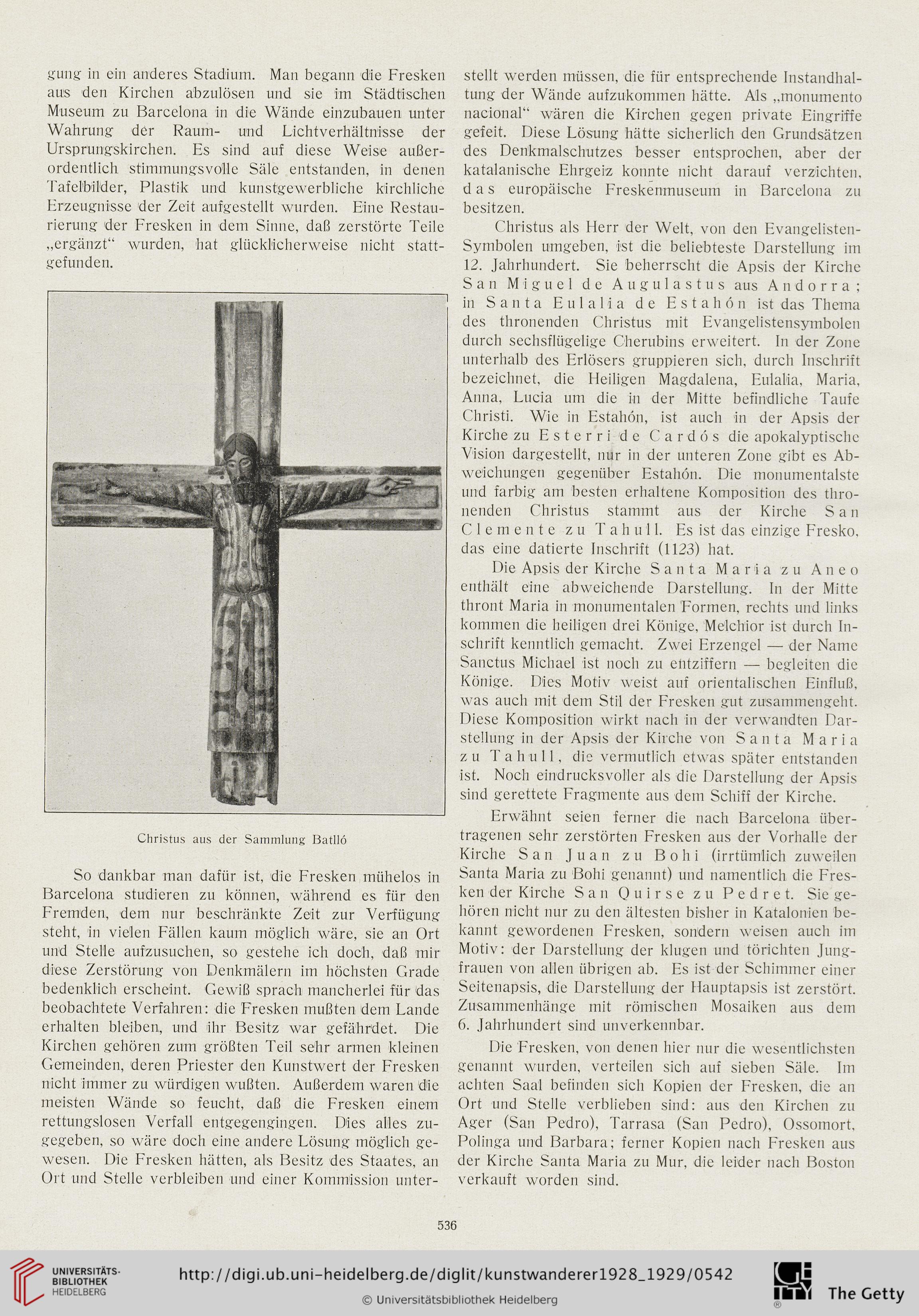

Christus als Herr der Welt, von den Evangelisten-

Symbolen umgeben, ist die beliebteste Darsteliung im

12. Jahrhundert. Sie beherrsclit die Apsis der Kirche

San Miguel de Augulastus aus Andorra ;

in S a n t a E u 1 a 1 i a d e E s t a h 6 n ist das Thema

des thronenden Christus mit Evangelistensymboleu

durch sechsflügelige Cherubins erweitert. In der Zone

unterhalb des Erlösers gruppieren sich, durch Insehrift

bezeichnet, die Heiligen Magdalena, Eulalia, Maria,

Anna, Lucia um die in der Mitte befindliche Taufe

Christi. Wie in Estahön, ist auch in der Apsis der

Kirche zu Esterri.de Cardös die apokalyptische

Vision dargestellt, nur in der unteren Zone gibt es Ab-

we'ichungen gegenüber Estahön. Die monumentalste

und farbig am besten erhaltene Komposition dcs thro-

nenden Christus stammt aus der Kirche S a n

C 1 e m e n t e z u T a h u 11. Es ist das einzige Fresko,

das eine datierte Inschrift (1123) hat.

Die Apsis der Kirche S a n t a M a r i a z u A n e o

enthält eine abweichende Darstellung. In der Mitte

thront Maria in monumentalen Formen, rechts und links

kommen die heiligen drei Könige, Me'lchior ist durch In-

schrift kenntlich gemacht. Zwei Erzengel — der Name

Sauctus Michacl ist nocli zu ehtziffern — begleiten die

Könige. D'ies Motiv weist auf orientalischen Einfluß,

was auch mit dem Stil der Fresken gut zusammengeht.

Diese Komposition wirkt nach in der verwandten Dar-

stellung in dcr Apsis der Kirche von S a n t a M a r i a

zu Tahull, die vermutlich ctwas später entstanden

ist. Noch eindrucksvoller als dic Darstellung der Apsis

sind gerettete Fragmcnte aus dem Schiff der Kirche.

Erwähnt seien ferner die nach Barcelona über-

tragenen sehr zerstörten Fresken aus der Vorhalle der

Kirche S a n J u a n z u B o h i (irrtümlich zuweilen

Santa Maria zu Bohi genannt) und namentlich die Fres-

ken der Kirche S a n 0 u i r s e z u P e d r e t. Sie ge-

hörcn nicht nur zu den ältesten bisher in Katalonien be-

kannt gewordenen Fresken, sondern weisen auch im

Motiv: der Darstellung der klugen und törichten Jung-

frauen von allen übrigen ab. Es ist der Schimmer einer

Seitenapsis, die Darstellung der Hauptapsis ist zerstört.

Zusammenhänge mit römischen Mosaiken aus dem

6. Jahrhundert sind unverkennbar.

Die Fresken, von denen hier nur die wesentlichsten

genannt wurden, verteilen sich auf sieben Säle. Im

achten Saal befinden sicli Kopien der Fresken, die an

Ort und Stelle verblieben sind: aus den Kirchen zu

Ager (San Pedro), Tarrasa (San Pedro), Ossomort,

Polinga und Barbara; ferner Kopien nach Fresken aus

der Kirche Santa Maria zu Mur, die leider nach Boston

verkauft worden sind.

536

aus den Kirchen abzulösen und sie im Städtischen

Museum zu Barcelona in die Wände einzubauen unter

Wahrung der Raum- und Lichtverhältnisse der

Ursprungskirchen. Es sind auf diese Weise außer-

ordentlich stimmungsvoUe Säle entstanden, in denen

TafeMWer, Plastik und kunstgewerbliche k'irchliche

Erzeugnisse der Zeit aufgestellt wurden. Eine Restau-

rierung der Fresken in dem Sinne, daß zerstörte Teile

„ergänzt“ wurden, hat glücklichcrweise nicht statt-

gefunden.

So dankbar man dafür ist, die Fresken mühelos in

Barcelona studieren zu können, während es für den

Fremden, dem nur beschränkte Zeit zur Verfügung

steht, in vielen Fällen kaum möglich wäre, sie an Ort

und Steile aufzusuchen, so gestehe ich doch, daß mir

diese Zerstörung von Denkmälern im höchsten Grade

bedenklich erscheint. Gewiß sprach mancherlei für das

beobachtete Verfahren: die Fresken mußten dem Lande

erhalten bleiben, und ihr Besitz war gefährdet. Die

Kirchen gehören zum größten Teil sehr armen kleinen

Gemeinden, deren Priestcr den Kunstwert der Fresken

nicht immer zu würdigen wußten. Außerdem waren die

meisten Wände so feucht, daß die Fresken einem

rettungslosen Verfall entgegengingen. Dies alles zu-

gegeben, so wäre doch eine andere Lösung mög'lich ge-

wesen. Die Fresken hätten, als Besitz des Staates, an

Ort und Stelle verbleiben und einer Kommission unter-

stellt werden müssen, die für entsprechende Instandhal-

tung der Wände aufzukommen liätte. Als „monumento

nacional“ wären die Kirchen gegen private Eingriffe

gefeit. Diese Lösung hätte sicherlich den Grundsätzen

des Denkmalschutzes besser entsprochen, aber der

katalanische Ehrgeiz konnte nicht darauf verzichtcn,

d a s europäische Freskenmuseum in Barcelona zu

besitzen.

Christus als Herr der Welt, von den Evangelisten-

Symbolen umgeben, ist die beliebteste Darsteliung im

12. Jahrhundert. Sie beherrsclit die Apsis der Kirche

San Miguel de Augulastus aus Andorra ;

in S a n t a E u 1 a 1 i a d e E s t a h 6 n ist das Thema

des thronenden Christus mit Evangelistensymboleu

durch sechsflügelige Cherubins erweitert. In der Zone

unterhalb des Erlösers gruppieren sich, durch Insehrift

bezeichnet, die Heiligen Magdalena, Eulalia, Maria,

Anna, Lucia um die in der Mitte befindliche Taufe

Christi. Wie in Estahön, ist auch in der Apsis der

Kirche zu Esterri.de Cardös die apokalyptische

Vision dargestellt, nur in der unteren Zone gibt es Ab-

we'ichungen gegenüber Estahön. Die monumentalste

und farbig am besten erhaltene Komposition dcs thro-

nenden Christus stammt aus der Kirche S a n

C 1 e m e n t e z u T a h u 11. Es ist das einzige Fresko,

das eine datierte Inschrift (1123) hat.

Die Apsis der Kirche S a n t a M a r i a z u A n e o

enthält eine abweichende Darstellung. In der Mitte

thront Maria in monumentalen Formen, rechts und links

kommen die heiligen drei Könige, Me'lchior ist durch In-

schrift kenntlich gemacht. Zwei Erzengel — der Name

Sauctus Michacl ist nocli zu ehtziffern — begleiten die

Könige. D'ies Motiv weist auf orientalischen Einfluß,

was auch mit dem Stil der Fresken gut zusammengeht.

Diese Komposition wirkt nach in der verwandten Dar-

stellung in dcr Apsis der Kirche von S a n t a M a r i a

zu Tahull, die vermutlich ctwas später entstanden

ist. Noch eindrucksvoller als dic Darstellung der Apsis

sind gerettete Fragmcnte aus dem Schiff der Kirche.

Erwähnt seien ferner die nach Barcelona über-

tragenen sehr zerstörten Fresken aus der Vorhalle der

Kirche S a n J u a n z u B o h i (irrtümlich zuweilen

Santa Maria zu Bohi genannt) und namentlich die Fres-

ken der Kirche S a n 0 u i r s e z u P e d r e t. Sie ge-

hörcn nicht nur zu den ältesten bisher in Katalonien be-

kannt gewordenen Fresken, sondern weisen auch im

Motiv: der Darstellung der klugen und törichten Jung-

frauen von allen übrigen ab. Es ist der Schimmer einer

Seitenapsis, die Darstellung der Hauptapsis ist zerstört.

Zusammenhänge mit römischen Mosaiken aus dem

6. Jahrhundert sind unverkennbar.

Die Fresken, von denen hier nur die wesentlichsten

genannt wurden, verteilen sich auf sieben Säle. Im

achten Saal befinden sicli Kopien der Fresken, die an

Ort und Stelle verblieben sind: aus den Kirchen zu

Ager (San Pedro), Tarrasa (San Pedro), Ossomort,

Polinga und Barbara; ferner Kopien nach Fresken aus

der Kirche Santa Maria zu Mur, die leider nach Boston

verkauft worden sind.

536