neue Auffassung durch. Ehe aber davon die Rede

ist, muß ein Schritt zurück gegangen werden und an

Franckes großen Gegenspieler Pestalozzi gedacht

werden.

Pestalozzi ist der erste, der ohne Dogma an die

Kinder herangeht. Er liest die Waisenkinder von

der Straße auf, aus menschlichem Mitgefühl, mit kei-

nem andern Wunsch, als ihnen eine menschliche

Lebensbasis zu geben und sie durch liebevollstes

Eingehen auf ihre persönlichen Schwächen und

Möglichkeiten so weit zu entwickeln, wie es die

Natur erlaubt. Er ist der erste, der sich Gedanken

über die Seelenverfassung der Waisenkinder macht

und der eigene Mittel erfindet, um die Stimmen der

Kinder zur Antwort zu bringen. Er ist der erste, der

den elternlosen Kindern wieder einen Freund geben

will. So fängt er seine Arbeit irgendwo an, mit weni-

gen Kindern, in einem unfertigen Haus, das nur eine

Stube hat, wo'er aber alle jene Gedanken konzipiert,

von denen heute noch die Nachwelt zehrt. Man weiß,

daß sein Werk damals zugrunde ging. Aber der

Typus des kleinen und mittelgroßen Heims, das den

Kindern zur Heimat wird, wo der Leiter der „Vater"

ist und die ungeheure Distanz zwischen ihm und den

Kindern schwindet, — wo die Arbeit am Kinde um

des Kindes willen getan wird, — das ist das Ver-

mächtnis Pestalozzis, das erst allmählich seine

eigene Auswirkung erfuhr. Pestalozzi schuf den Pro-

totyp des ländlichen Heims, das genügsam in irgend-

einem vorhandenen Bau aufgeschlagen wird, weder

charakteristische Raumeinteilung noch besondere

Tracht kennt, dessen Kinder mit meist unzureichen-

den Mitteln und unter Selbstaufopferung des ..Wai-

senvaters" gerade noch vor Not bewahrt werden.

Ein Typ, der auch auf religiöse Anstalten übergreift

und sich fortsetzt in zahlreichen Familienstiftungen,

die aus Mangel an Mitteln oder auch aus Uberzeu-

gung Schwestern zur Leitung des Betriebes bestel-

len. Hier allerdings setzt sich ein anderes äußeres

Gepräge durch: zweigeteilter Bau mit verbindendem,

zweigeteiltem Eß- oder Schulzimmer, eine Hälfte für

Jungen, eine für Mädchen. Bilder und Statuen der

Stifter im Saal, im übrigen kahle Wände, dunkle

Kleidung im Winter, blau-weiß gestreifte im Sommer,

immer etwas hinter der Mode zurück. Ein abge-

schlossener Boden mit den sorgfältig gepflegten

Kleiderbeständen — über allem aber die persönliche

Hingabe der Schwestern waltend.

Im großen ganzen zeigte der Anfang des 19. Jahr-

hunderts die beiden Typen: Anstalten für ein- bis

dreihundert Kinder mit eigener Schule und kleine

Häuser ohne eigene Schule nebeneinander. Völlig

neue Gedanken brachte die Gründung des Rauhen

Hauses in Hamburg 1833. Zum erstenmal wurde

hier in einer großen Anstalt die starre Masse der

Kinder in kleine Gruppen aufgelöst, die in Einzel-

häusern untergebracht wurden und nie mehr als

zwölf Köpfe umfaßten. Das zweite Bemerkenswerte

an der Gestaltung der Anstalt ist die Hinausver-

legung weit vor die Stadt und die Umfriedung mit

einem großen Garten.

Eine zeitgenössische Schilderung sagt bewun-

dernd: „Wir treten also in eins der Kinderhäuser.

Die beste Einrichtung haben die Räume zu ebener

Erde. Es findet sich in jedem ein Wohnzimmer mit

Tischen, Bänken und Schränken und neben demsel-

ben ein Schlafzimmer für die zwölf Kinder: beide

Wohnzimmer in Rummelsburg F°to Rehbein

Früherer Zustand

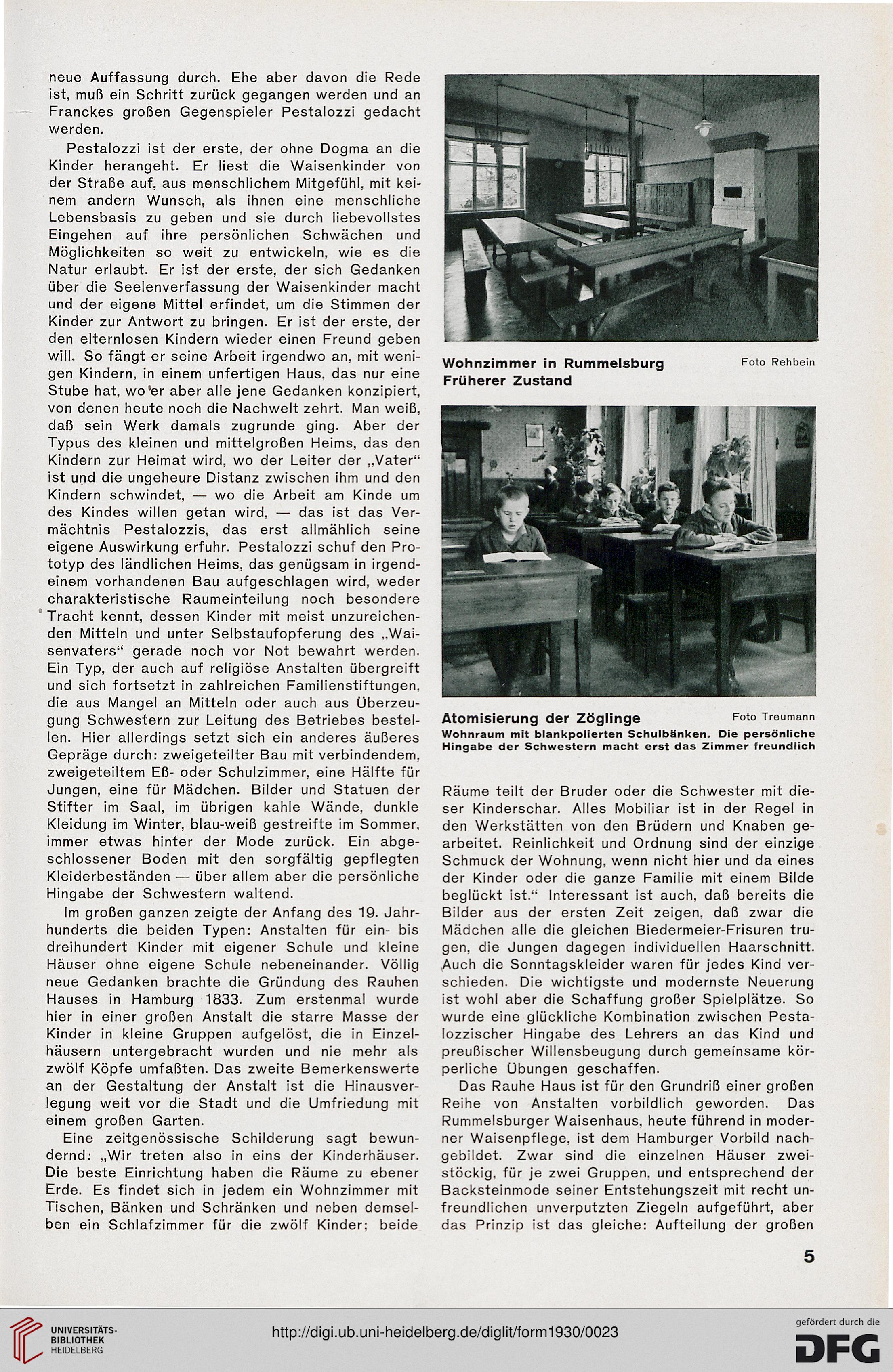

Atomisierung der Zöglinge Fot° Treumann

Wohnraum mit blankpolierten Schulbänken. Die persönliche

Hingabe der Schwestern macht erst das Zimmer freundlich

Räume teilt der Bruder oder die Schwester mit die-

ser Kinderschar. Alles Mobiliar ist in der Regel in

den Werkstätten von den Brüdern und Knaben ge-

arbeitet. Reinlichkeit und Ordnung sind der einzige

Schmuck der Wohnung, wenn nicht hier und da eines

der Kinder oder die ganze Familie mit einem Bilde

beglückt ist." Interessant ist auch, daß bereits die

Bilder aus der ersten Zeit zeigen, daß zwar die

Mädchen alle die gleichen Biedermeier-Frisuren tru-

gen, die Jungen dagegen individuellen Haarschnitt.

Auch die Sonntagskleider waren für jedes Kind ver-

schieden. Die wichtigste und modernste Neuerung

ist wohl aber die Schaffung großer Spielplätze. So

wurde eine glückliche Kombination zwischen Pesta-

lozzischer Hingabe des Lehrers an das Kind und

preußischer Willensbeugung durch gemeinsame kör-

perliche Übungen geschaffen.

Das Rauhe Haus ist für den Grundriß einer großen

Reihe von Anstalten vorbildlich geworden. Das

Rummelsburger Waisenhaus, heute führend in moder-

ner Waisenpflege, ist dem Hamburger Vorbild nach-

gebildet. Zwar sind die einzelnen Häuser zwei-

stöckig, für je zwei Gruppen, und entsprechend der

Backsteinmode seiner Entstehungszeit mit recht un-

freundlichen unverputzten Ziegeln aufgeführt, aber

das Prinzip ist das gleiche: Aufteilung der großen

5

ist, muß ein Schritt zurück gegangen werden und an

Franckes großen Gegenspieler Pestalozzi gedacht

werden.

Pestalozzi ist der erste, der ohne Dogma an die

Kinder herangeht. Er liest die Waisenkinder von

der Straße auf, aus menschlichem Mitgefühl, mit kei-

nem andern Wunsch, als ihnen eine menschliche

Lebensbasis zu geben und sie durch liebevollstes

Eingehen auf ihre persönlichen Schwächen und

Möglichkeiten so weit zu entwickeln, wie es die

Natur erlaubt. Er ist der erste, der sich Gedanken

über die Seelenverfassung der Waisenkinder macht

und der eigene Mittel erfindet, um die Stimmen der

Kinder zur Antwort zu bringen. Er ist der erste, der

den elternlosen Kindern wieder einen Freund geben

will. So fängt er seine Arbeit irgendwo an, mit weni-

gen Kindern, in einem unfertigen Haus, das nur eine

Stube hat, wo'er aber alle jene Gedanken konzipiert,

von denen heute noch die Nachwelt zehrt. Man weiß,

daß sein Werk damals zugrunde ging. Aber der

Typus des kleinen und mittelgroßen Heims, das den

Kindern zur Heimat wird, wo der Leiter der „Vater"

ist und die ungeheure Distanz zwischen ihm und den

Kindern schwindet, — wo die Arbeit am Kinde um

des Kindes willen getan wird, — das ist das Ver-

mächtnis Pestalozzis, das erst allmählich seine

eigene Auswirkung erfuhr. Pestalozzi schuf den Pro-

totyp des ländlichen Heims, das genügsam in irgend-

einem vorhandenen Bau aufgeschlagen wird, weder

charakteristische Raumeinteilung noch besondere

Tracht kennt, dessen Kinder mit meist unzureichen-

den Mitteln und unter Selbstaufopferung des ..Wai-

senvaters" gerade noch vor Not bewahrt werden.

Ein Typ, der auch auf religiöse Anstalten übergreift

und sich fortsetzt in zahlreichen Familienstiftungen,

die aus Mangel an Mitteln oder auch aus Uberzeu-

gung Schwestern zur Leitung des Betriebes bestel-

len. Hier allerdings setzt sich ein anderes äußeres

Gepräge durch: zweigeteilter Bau mit verbindendem,

zweigeteiltem Eß- oder Schulzimmer, eine Hälfte für

Jungen, eine für Mädchen. Bilder und Statuen der

Stifter im Saal, im übrigen kahle Wände, dunkle

Kleidung im Winter, blau-weiß gestreifte im Sommer,

immer etwas hinter der Mode zurück. Ein abge-

schlossener Boden mit den sorgfältig gepflegten

Kleiderbeständen — über allem aber die persönliche

Hingabe der Schwestern waltend.

Im großen ganzen zeigte der Anfang des 19. Jahr-

hunderts die beiden Typen: Anstalten für ein- bis

dreihundert Kinder mit eigener Schule und kleine

Häuser ohne eigene Schule nebeneinander. Völlig

neue Gedanken brachte die Gründung des Rauhen

Hauses in Hamburg 1833. Zum erstenmal wurde

hier in einer großen Anstalt die starre Masse der

Kinder in kleine Gruppen aufgelöst, die in Einzel-

häusern untergebracht wurden und nie mehr als

zwölf Köpfe umfaßten. Das zweite Bemerkenswerte

an der Gestaltung der Anstalt ist die Hinausver-

legung weit vor die Stadt und die Umfriedung mit

einem großen Garten.

Eine zeitgenössische Schilderung sagt bewun-

dernd: „Wir treten also in eins der Kinderhäuser.

Die beste Einrichtung haben die Räume zu ebener

Erde. Es findet sich in jedem ein Wohnzimmer mit

Tischen, Bänken und Schränken und neben demsel-

ben ein Schlafzimmer für die zwölf Kinder: beide

Wohnzimmer in Rummelsburg F°to Rehbein

Früherer Zustand

Atomisierung der Zöglinge Fot° Treumann

Wohnraum mit blankpolierten Schulbänken. Die persönliche

Hingabe der Schwestern macht erst das Zimmer freundlich

Räume teilt der Bruder oder die Schwester mit die-

ser Kinderschar. Alles Mobiliar ist in der Regel in

den Werkstätten von den Brüdern und Knaben ge-

arbeitet. Reinlichkeit und Ordnung sind der einzige

Schmuck der Wohnung, wenn nicht hier und da eines

der Kinder oder die ganze Familie mit einem Bilde

beglückt ist." Interessant ist auch, daß bereits die

Bilder aus der ersten Zeit zeigen, daß zwar die

Mädchen alle die gleichen Biedermeier-Frisuren tru-

gen, die Jungen dagegen individuellen Haarschnitt.

Auch die Sonntagskleider waren für jedes Kind ver-

schieden. Die wichtigste und modernste Neuerung

ist wohl aber die Schaffung großer Spielplätze. So

wurde eine glückliche Kombination zwischen Pesta-

lozzischer Hingabe des Lehrers an das Kind und

preußischer Willensbeugung durch gemeinsame kör-

perliche Übungen geschaffen.

Das Rauhe Haus ist für den Grundriß einer großen

Reihe von Anstalten vorbildlich geworden. Das

Rummelsburger Waisenhaus, heute führend in moder-

ner Waisenpflege, ist dem Hamburger Vorbild nach-

gebildet. Zwar sind die einzelnen Häuser zwei-

stöckig, für je zwei Gruppen, und entsprechend der

Backsteinmode seiner Entstehungszeit mit recht un-

freundlichen unverputzten Ziegeln aufgeführt, aber

das Prinzip ist das gleiche: Aufteilung der großen

5