Die Form: Zeitschrift für gestaltende Arbeit — 4.1929

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0028

DOI Artikel:

Schwab, Alexander: Zur Gehagsiedlung Zehlendorf: Grundsätzliches und Wirtschaftliches

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0028

liehen Gesamtkosten, einschl. Nebenkosten, be-

laufen sich für den Kubikmeter umbauten Rau-

mes auf 39,40 RM. Dafür wurden geschaffen

745 Wohnungen mit 59 476,4 qm Wohnfläche,

und zwar 354 Wohnungen des 21/2-Zimmertyps

mit 22 514,4 qm, 243 Wohnungen des 31/2-Zim-

mertyps mit 21 481,2 qm und 148 Wohnungen

des 41/2-Zimmertyps mit 15 480,8 qm Wohnfläche.

Diese Leistung bei diesen Kosten war zwei-

fellos nur zu erreichen durch die organisierte

einheitliche Bebauung eines geschlossenen

Blocks mit den Vorzügen einheitlichen Material-

einkaufs und planmäßiger Organisation des

Transports. Was neben der reinen Quantität

auch an Qualität der Raumeinteilung im großen

wie im einzelnen erreicht ist, stellt Adolf Behne

anschaulich ins Licht. Doch deutet auch er einen

kritischen Einwand an, der hier noch näher zu

betrachten ist.

Der gewählte Haustyp erscheint nämlich kei-

neswegs als vorbildliche Lösung. Er ist übri-

gens nicht von den drei Architekten, Hugo

H ä r i n g , Rudolf Otto Salvisberg und Bruno

Taut, die die Siedlung in vorbildlicher Zusam-

menarbeit geschaffen haben, ausgesucht oder

ausgedacht, sondern war von der Gehag vorge-

schrieben. Wenn die Architekten innerhalb des

gegebenen Rahmens an praktischer und gefälli-

ger Raumeinteilung noch das denkbar Beste in

verschiedenen Variationen geschaffen haben, so

sollten sie darum noch nicht dafür verantwort-

lich gemacht werden, daß in den Einfamilienhäu-

sern die Bewohner von einem Raum in den

andern treppauf treppab zu laufen haben, daß

die Isolierung jedes Bewohners gegen seinen

Nachbarn mangelhaft ist und daß die Richtung

zur Sonne, wie aus dem Lageplan hervorgeht,

nur eben ein mit größtem Raffinement erreichter

Notbehelf ist.

Ist, wirtschaftlich betrachtet, die genossen-

schaftlich oder genossenschaftsähnlich organi-

sierte Wohnungsbeschaffung heute ein unent-

behrliches Instrument der Produktion, so kann

deshalb doch durchaus nicht davon die Rede

sein, daß man auch „genossenschaftlich woh-

nen" will. Eine moderne städtische Siedlung ist

keine „Gemeinschaft" in irgendeinem ideologi-

schen Sinne; sie beherbergt vielmehr Menschen,

die im Berufsleben nichts miteinander zu tun

haben, und die zu Hause ein möglichst isoliertes

Leben leben wollen, ohne den Nachbarn zu

stören, ohne von ihm gestört zu werden, ja mög-

lichst ohne seine Existenz überhaupt zu merken.

Das ist auf wirtschaftliche Weise nicht zu errei-

chen, wenn man das Einfamilienhaus aus dem

Typ des herrschaftlichen Wohnsitzes ableitet

und so, wie es hier geschehen ist, notwendig,

mit äußerster Reduktion der Maßstäbe, zur Pro-

letariervilla gelangt.

Wovon die Gehag bei ihrem Grundplan ausge-

gangen ist, bleibt unerkennbar: ob von der Idee

der Proletariervilla — jedes Zimmer ein Stock-

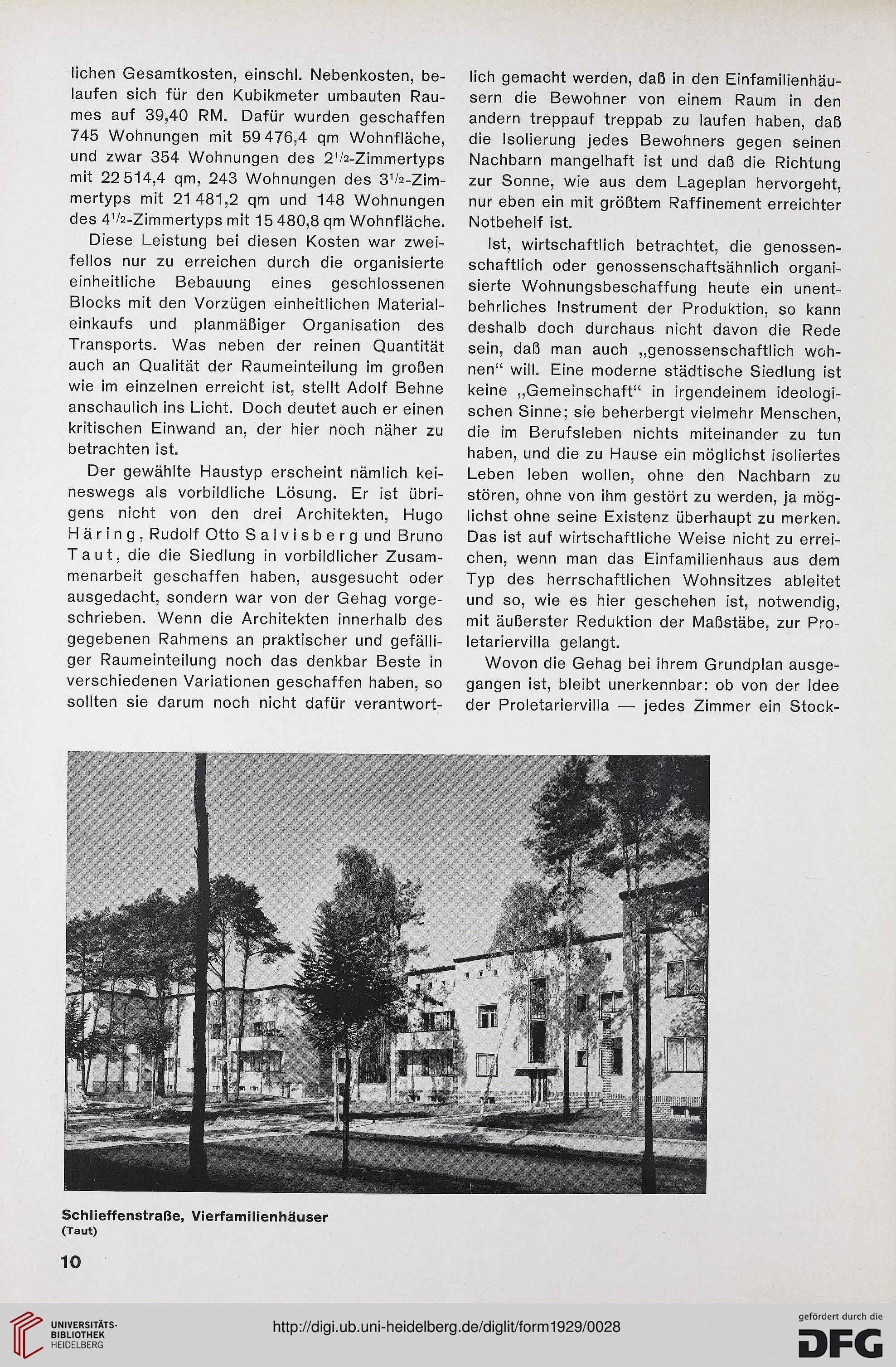

Schlieffenstraße,

(Taut)

10

Vierfamilienhäuser

laufen sich für den Kubikmeter umbauten Rau-

mes auf 39,40 RM. Dafür wurden geschaffen

745 Wohnungen mit 59 476,4 qm Wohnfläche,

und zwar 354 Wohnungen des 21/2-Zimmertyps

mit 22 514,4 qm, 243 Wohnungen des 31/2-Zim-

mertyps mit 21 481,2 qm und 148 Wohnungen

des 41/2-Zimmertyps mit 15 480,8 qm Wohnfläche.

Diese Leistung bei diesen Kosten war zwei-

fellos nur zu erreichen durch die organisierte

einheitliche Bebauung eines geschlossenen

Blocks mit den Vorzügen einheitlichen Material-

einkaufs und planmäßiger Organisation des

Transports. Was neben der reinen Quantität

auch an Qualität der Raumeinteilung im großen

wie im einzelnen erreicht ist, stellt Adolf Behne

anschaulich ins Licht. Doch deutet auch er einen

kritischen Einwand an, der hier noch näher zu

betrachten ist.

Der gewählte Haustyp erscheint nämlich kei-

neswegs als vorbildliche Lösung. Er ist übri-

gens nicht von den drei Architekten, Hugo

H ä r i n g , Rudolf Otto Salvisberg und Bruno

Taut, die die Siedlung in vorbildlicher Zusam-

menarbeit geschaffen haben, ausgesucht oder

ausgedacht, sondern war von der Gehag vorge-

schrieben. Wenn die Architekten innerhalb des

gegebenen Rahmens an praktischer und gefälli-

ger Raumeinteilung noch das denkbar Beste in

verschiedenen Variationen geschaffen haben, so

sollten sie darum noch nicht dafür verantwort-

lich gemacht werden, daß in den Einfamilienhäu-

sern die Bewohner von einem Raum in den

andern treppauf treppab zu laufen haben, daß

die Isolierung jedes Bewohners gegen seinen

Nachbarn mangelhaft ist und daß die Richtung

zur Sonne, wie aus dem Lageplan hervorgeht,

nur eben ein mit größtem Raffinement erreichter

Notbehelf ist.

Ist, wirtschaftlich betrachtet, die genossen-

schaftlich oder genossenschaftsähnlich organi-

sierte Wohnungsbeschaffung heute ein unent-

behrliches Instrument der Produktion, so kann

deshalb doch durchaus nicht davon die Rede

sein, daß man auch „genossenschaftlich woh-

nen" will. Eine moderne städtische Siedlung ist

keine „Gemeinschaft" in irgendeinem ideologi-

schen Sinne; sie beherbergt vielmehr Menschen,

die im Berufsleben nichts miteinander zu tun

haben, und die zu Hause ein möglichst isoliertes

Leben leben wollen, ohne den Nachbarn zu

stören, ohne von ihm gestört zu werden, ja mög-

lichst ohne seine Existenz überhaupt zu merken.

Das ist auf wirtschaftliche Weise nicht zu errei-

chen, wenn man das Einfamilienhaus aus dem

Typ des herrschaftlichen Wohnsitzes ableitet

und so, wie es hier geschehen ist, notwendig,

mit äußerster Reduktion der Maßstäbe, zur Pro-

letariervilla gelangt.

Wovon die Gehag bei ihrem Grundplan ausge-

gangen ist, bleibt unerkennbar: ob von der Idee

der Proletariervilla — jedes Zimmer ein Stock-

Schlieffenstraße,

(Taut)

10

Vierfamilienhäuser