Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 6.1914

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0137

DOI issue:

4. Heft

DOI article:Bombe, Walter: Alte peruginer Gebildwebereien, [2]

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0137

ALTE PERUGINER GEBILDWEBEREIEN

anderer Vermerk desfelben Jahres auf 13 an-

gibt. Ferner erfahren wir, daß fchon 1359

die Mönche von S. Francesco mit Muftern

durchwirkte Tifchtücher in ihrem Refektorium

benutzten, da im September diefes Jahres

eine Ausgabe von 17 Fiorini für eine „tobalea

magna pro refettorio“ erfolgt. Der hohe

Preis diefes Stückes fchließt die Möglichkeit

aus, daß es fich um ein einfaches, fchmuck-

lofes Tifchtuch gehandelt haben könnte. Wei-

tere Nachrichten verfpricht eine von dem

Stadtbibliothekar Prof. Leto Aleffandri in Affifi

vorbereitete Publikation der verfchiedenen In-

ventare der reichen. Sakriftei von S. Fran-

cesco, die mit dem Jahre 1338 beginnen, zu

bringen.

Aus Bologna befißen wir nur die Nach-

weife von Tifditüchern mit Streifenmufterung

aus dem Jahre 1335 in dem Inventar des

Rechtsgelehrten Jacopo Belvifi und von „to-

baglie garzioli amezate“ (gazzuolo = carduus,

feinfter Hanf).1

Die „Registri della Guardaroba della Corte

di Ferrara“ von 1482 bis 1502 verzeichnen

„mantili ad occhiello“ (a occhio di pernice),

mantili parisini, mantili inuxeladi ad occhietto, tovaglie cum li capi vergadi (vergati)

und inoxeladi, und vieles andere.2

Eine reiche Ausbeute an urkundlichen Nachrichten über Gebildwebereien ähnlicher

und gleicher Art bieten die im Florentiner Staatsarchiv zu vielen Taufenden noch

erhaltenen Inventare des „Magistratus Pupilli“, jener Behörde, die im Intereffe der un-

mündigen Hinterbliebenen durch ihre Notare Nachlaßverzeichniffe aufnehmen ließ, deren

ältefte aus dem Jahre 1381 ftammen. Wir finden da zunächft in großer Zahl „copertoi“,

Decken, mit Verzierungen, deren Motive an Peruginer Webereien erinnern, ohne daß

aber ein Hinweis auf den Ort ihrer Herftellung gegeben wird.

Im Inventar des Nachlaßes von Bartolomeo di Ser Spinello von 1381 ift „1 choper-

torium ad cascelluccios et vites ciccum circa brachiorum 8“ erwähnt, im Nachlaßver-

zeichnis des Jacopo Bombeni von 1388 „1 copertoio a castellucci grande“, in dem

des Antonio di Ottaviano de’Gherardini von 1418 „1 copertoio giallo e azuro a castel-

lucci di br. 8“, in dem des Speziario (Gewürzkrämers) Giuliano Pierozi vom gleichen

Jahre „1 copertoio a castellucci di br. 7 giallo e azuro“. Hier hätten wir das in den

Peruginer Geweben fo häufig vorkommende Motiv des „Caftello“. Die in diefen Ge-

weben gleichfalls oft nachweisbaren Löwen, Drachen und Vögel finden wir im Jahre

1418 in dem Inventar des Arrigo di Aleffandro dei Rondinelli mit den Worten:

„1 copertoio a lioni, draghi et uccegli con campo giallo et azurro“ befchrieben. Das in

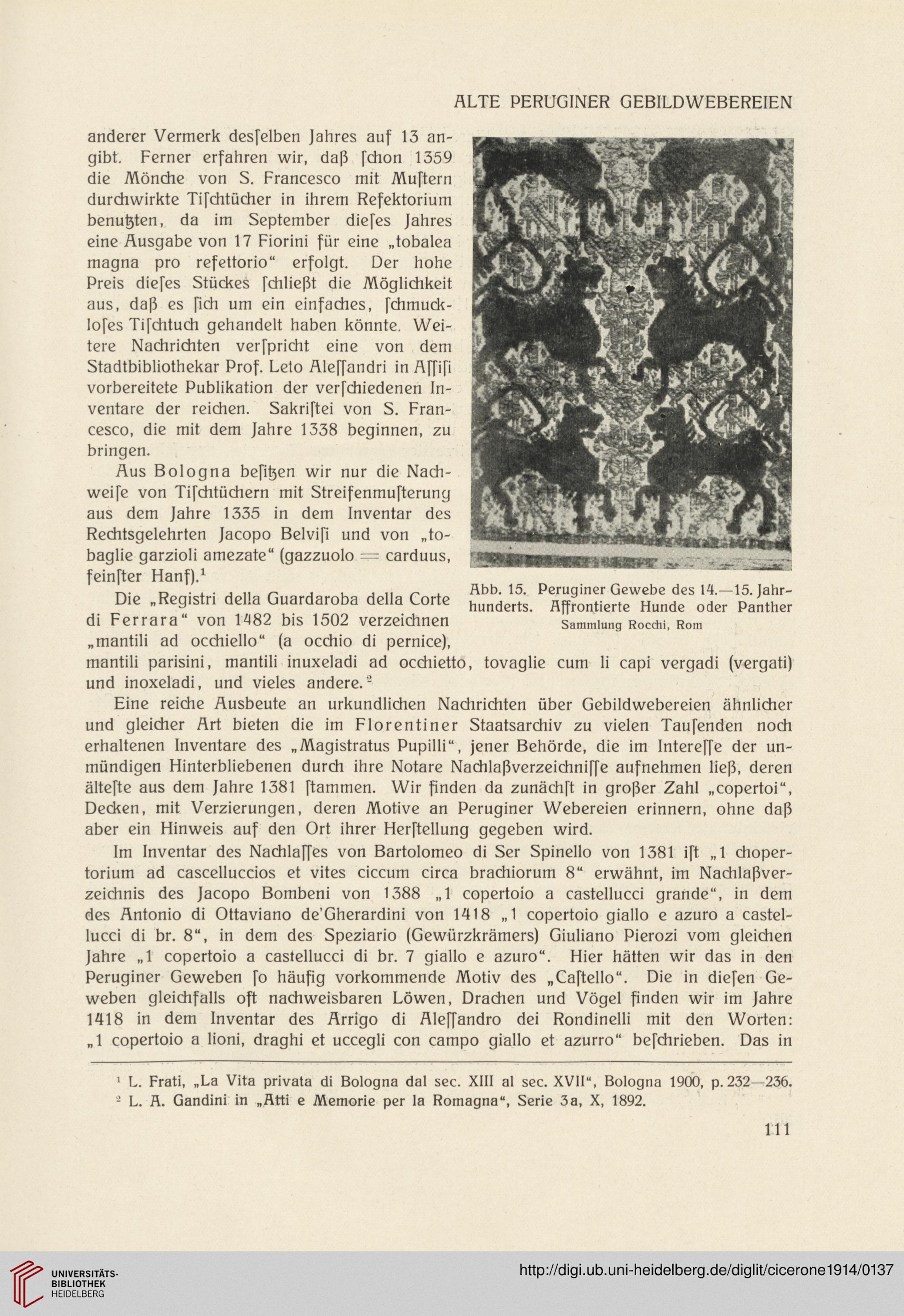

Äbb. 15. Peruginer Gewebe des 14.—15. Jahr-

hunderts. flffrontierte Hunde oder Panther

Sammlung Rocchi, Rom

1 L. Frati, „La Vita privata di Bologna dal sec. XIII al sec. XVII“, Bologna 1900, p. 232—236.

L. Ä. Gandini in „Ätti e Memorie per la Romagna“, Serie 3a, X, 1892.

111

anderer Vermerk desfelben Jahres auf 13 an-

gibt. Ferner erfahren wir, daß fchon 1359

die Mönche von S. Francesco mit Muftern

durchwirkte Tifchtücher in ihrem Refektorium

benutzten, da im September diefes Jahres

eine Ausgabe von 17 Fiorini für eine „tobalea

magna pro refettorio“ erfolgt. Der hohe

Preis diefes Stückes fchließt die Möglichkeit

aus, daß es fich um ein einfaches, fchmuck-

lofes Tifchtuch gehandelt haben könnte. Wei-

tere Nachrichten verfpricht eine von dem

Stadtbibliothekar Prof. Leto Aleffandri in Affifi

vorbereitete Publikation der verfchiedenen In-

ventare der reichen. Sakriftei von S. Fran-

cesco, die mit dem Jahre 1338 beginnen, zu

bringen.

Aus Bologna befißen wir nur die Nach-

weife von Tifditüchern mit Streifenmufterung

aus dem Jahre 1335 in dem Inventar des

Rechtsgelehrten Jacopo Belvifi und von „to-

baglie garzioli amezate“ (gazzuolo = carduus,

feinfter Hanf).1

Die „Registri della Guardaroba della Corte

di Ferrara“ von 1482 bis 1502 verzeichnen

„mantili ad occhiello“ (a occhio di pernice),

mantili parisini, mantili inuxeladi ad occhietto, tovaglie cum li capi vergadi (vergati)

und inoxeladi, und vieles andere.2

Eine reiche Ausbeute an urkundlichen Nachrichten über Gebildwebereien ähnlicher

und gleicher Art bieten die im Florentiner Staatsarchiv zu vielen Taufenden noch

erhaltenen Inventare des „Magistratus Pupilli“, jener Behörde, die im Intereffe der un-

mündigen Hinterbliebenen durch ihre Notare Nachlaßverzeichniffe aufnehmen ließ, deren

ältefte aus dem Jahre 1381 ftammen. Wir finden da zunächft in großer Zahl „copertoi“,

Decken, mit Verzierungen, deren Motive an Peruginer Webereien erinnern, ohne daß

aber ein Hinweis auf den Ort ihrer Herftellung gegeben wird.

Im Inventar des Nachlaßes von Bartolomeo di Ser Spinello von 1381 ift „1 choper-

torium ad cascelluccios et vites ciccum circa brachiorum 8“ erwähnt, im Nachlaßver-

zeichnis des Jacopo Bombeni von 1388 „1 copertoio a castellucci grande“, in dem

des Antonio di Ottaviano de’Gherardini von 1418 „1 copertoio giallo e azuro a castel-

lucci di br. 8“, in dem des Speziario (Gewürzkrämers) Giuliano Pierozi vom gleichen

Jahre „1 copertoio a castellucci di br. 7 giallo e azuro“. Hier hätten wir das in den

Peruginer Geweben fo häufig vorkommende Motiv des „Caftello“. Die in diefen Ge-

weben gleichfalls oft nachweisbaren Löwen, Drachen und Vögel finden wir im Jahre

1418 in dem Inventar des Arrigo di Aleffandro dei Rondinelli mit den Worten:

„1 copertoio a lioni, draghi et uccegli con campo giallo et azurro“ befchrieben. Das in

Äbb. 15. Peruginer Gewebe des 14.—15. Jahr-

hunderts. flffrontierte Hunde oder Panther

Sammlung Rocchi, Rom

1 L. Frati, „La Vita privata di Bologna dal sec. XIII al sec. XVII“, Bologna 1900, p. 232—236.

L. Ä. Gandini in „Ätti e Memorie per la Romagna“, Serie 3a, X, 1892.

111