Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 6.1914

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0562

DOI Heft:

15. Heft

DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Neuerwerbungen des Kunstgewerbe-Museums der Stadt Köln

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0562

NEUERWERBUNGEN DES KUNSTGEWERBE-MUSEUMS DER STADT KÖLN

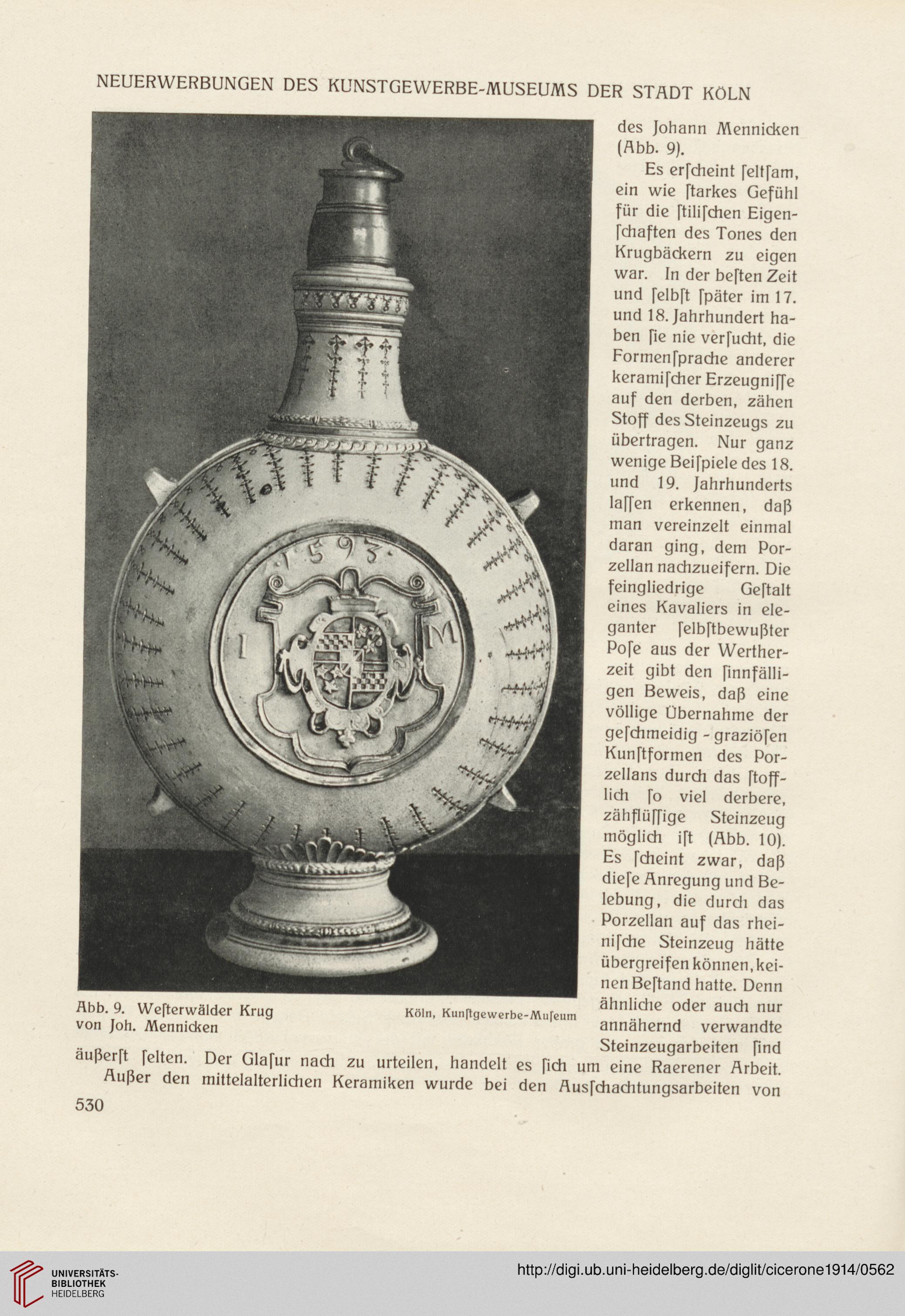

des Johann Mennicken

(Abb. 9).

Es erfcheint feltfam,

ein wie ftarkes Gefühl

für die ftilifchen Eigen-

fchaften des Tones den

Krugbäckern zu eigen

war. ln der beften Zeit

und felbft fpäter im 17.

und 18. Jahrhundert ha-

ben fie nie verfucht, die

Formenfprache anderer

keramifcher Erzeugniffe

auf den derben, zähen

Stoff des Steinzeugs zu

übertragen. Nur ganz

wenige Beifpiele des 18.

und 19. Jahrhunderts

laffen erkennen, daß

man vereinzelt einmal

daran ging, dem Por-

zellan nachzueifern. Die

feingliedrige Geftalt

eines Kavaliers in ele-

ganter felbftbewußter

Pofe aus der Werther-

zeit gibt den finnfälli-

gen Beweis, daß eine

völlige Übernahme der

gefchmeidig - graziöfen

Kunftformen des Por-

zellans durch das ftoff-

lich fo viel derbere,

zähflüffige Steinzeug

möglich ift (Abb. 10).

Es fcheint zwar, daß

diefe Anregung und Be-

lebung, die durdi das

Porzellan auf das rhei-

nifche Steinzeug hätte

übergreifen können,kei-

nen Beftand hatte. Denn

ähnliche oder auch nur

annähernd verwandte

Steinzeugarbeiten find

äußerft feiten. Der Glafur nach zu urteilen, handelt es fich um eine Raerener Arbeit.

Außer den mittelalterlichen Keramiken wurde bei den Ausfehachtungsarbeiten von

Äbb. 9. Wefterwälder Krug Köln, Kunftgewerbe-Mufeum

von Joh. Mennicken

530

des Johann Mennicken

(Abb. 9).

Es erfcheint feltfam,

ein wie ftarkes Gefühl

für die ftilifchen Eigen-

fchaften des Tones den

Krugbäckern zu eigen

war. ln der beften Zeit

und felbft fpäter im 17.

und 18. Jahrhundert ha-

ben fie nie verfucht, die

Formenfprache anderer

keramifcher Erzeugniffe

auf den derben, zähen

Stoff des Steinzeugs zu

übertragen. Nur ganz

wenige Beifpiele des 18.

und 19. Jahrhunderts

laffen erkennen, daß

man vereinzelt einmal

daran ging, dem Por-

zellan nachzueifern. Die

feingliedrige Geftalt

eines Kavaliers in ele-

ganter felbftbewußter

Pofe aus der Werther-

zeit gibt den finnfälli-

gen Beweis, daß eine

völlige Übernahme der

gefchmeidig - graziöfen

Kunftformen des Por-

zellans durch das ftoff-

lich fo viel derbere,

zähflüffige Steinzeug

möglich ift (Abb. 10).

Es fcheint zwar, daß

diefe Anregung und Be-

lebung, die durdi das

Porzellan auf das rhei-

nifche Steinzeug hätte

übergreifen können,kei-

nen Beftand hatte. Denn

ähnliche oder auch nur

annähernd verwandte

Steinzeugarbeiten find

äußerft feiten. Der Glafur nach zu urteilen, handelt es fich um eine Raerener Arbeit.

Außer den mittelalterlichen Keramiken wurde bei den Ausfehachtungsarbeiten von

Äbb. 9. Wefterwälder Krug Köln, Kunftgewerbe-Mufeum

von Joh. Mennicken

530