Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 6.1914

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0193

DOI Heft:

5. Heft

DOI Artikel:Münsterberg, Oskar: Chinesische Kunst in Amerika, [1]

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0193

CHINESISCHE KUNST IN AMERIKA

in die weiteren Kreife getragen. Das-

felbe wiederholte fich dann unter dem

Kaifer Kien Lung im 18. Jahrhundert, der

dem Konfuziustempel zu Küfu eine Samm-

lung von Bronzen1 verehrte, die Zeit-

genoffen des große Philofophen gewefen

fein follen.

Somit ift die Exiftenz derartiger Stücke

fehr unwahrfcheinlich. Oft ift fogar ein

Beweis für die fpätere Herftellung aus

der Technik zu erbringen, z. B. weifen

zahlreiche Gefäße an der Außenfeite des

Bodens ein in Relief gegoffenes rhom-

bifches oder quadratifches Mufter auf.

Diefe Stücke werden von den Chinefen

felbft der Sungzeit zugefchrieben. Sie

find oft in Technik und Qualität ganz

hervorragend, und ein Vergleich des Ma-

terials und des Guffes mit anderen Bronzen,

die nicht das Sungzeichen am Boden haben

und heute noch fälfchlich der vorchrift-

lichen Zeit zugefchrieben werden, zeigt,

daß diefe ebenfalls als Arbeiten des

Mittelalters anzufehen find. Der Boden

ift bei vielen Gefäßen in jüngerer Zeit

eingefeßt, daher kann fowohl ein alter

Boden einem neuen Gefäß oder ein neuer

Boden einem alten Stücke angefügt fein.

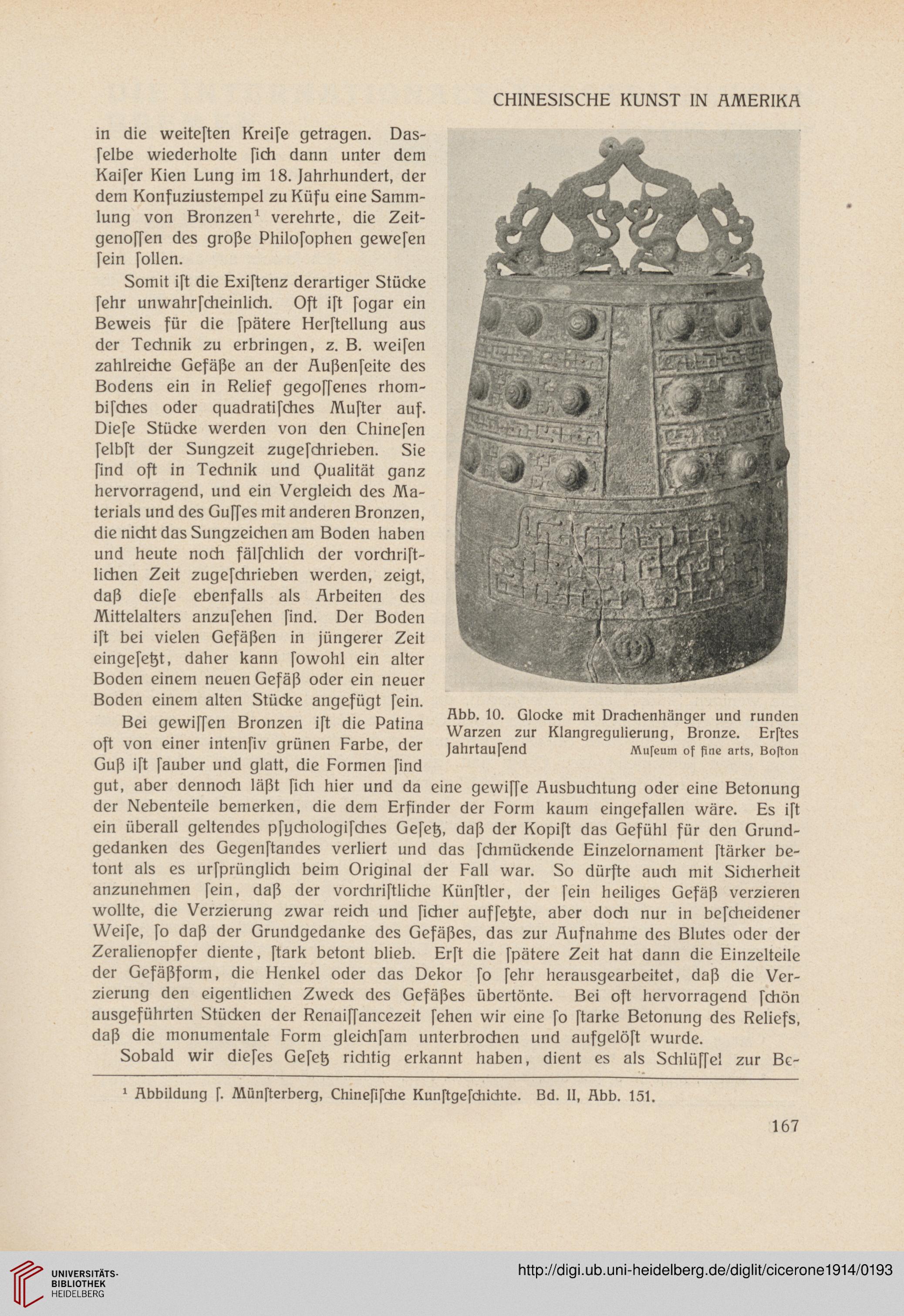

„ . n Abb. 10. Glocke mit Dradienhänqer und runden

Bei gewiffen Bronzen ift die Patina Warzen ZUf Klangregulierung, Bronze. Erftes

oft von einer intenfiv grünen Farbe, der jahrtaufend Mufeum of fine arts, Bofton

Guß ift fauber und glatt, die Formen find

gut, aber dennoch läßt fich hier und da eine gewiffe Ausbuchtung oder eine Betonung

der Nebenteile bemerken, die dem Erfinder der Form kaum eingefallen wäre. Es ift

ein überall geltendes pfychologifches Gefeß, daß der Kopift das Gefühl für den Grund-

gedanken des Gegenftandes verliert und das fchmückende Einzelornament ftärker be-

tont als es urfprünglich beim Original der Fall war. So dürfte auch mit Sicherheit

anzunehmen fein, daß der vorchriftliche Künftler, der fein heiliges Gefäß verzieren

wollte, die Verzierung zwar reich und ficher auffeßte, aber doch nur in befcheidener

Weife, fo daß der Grundgedanke des Gefäßes, das zur Aufnahme des Blutes oder der

Zeralienopfer diente, ftark betont blieb. Erft die fpätere Zeit hat dann die Einzelteile

der Gefäßform, die Henkel oder das Dekor fo fehr herausgearbeitet, daß die Ver-

zierung den eigentlichen Zweck des Gefäßes übertönte. Bei oft hervorragend fchön

ausgeführten Stücken der Renaiffancezeit fehen wir eine fo ftarke Betonung des Reliefs,

daß die monumentale Form gleichfam unterbrochen und aufgelöft wurde.

Sobald wir diefes Gefeß richtig erkannt haben, dient es als Schlüffe! zur Be-

1 Abbildung f. Münfterberg, Chinefifche Kunftgefdiidite. Bd. II, Hbb. 151.

in die weiteren Kreife getragen. Das-

felbe wiederholte fich dann unter dem

Kaifer Kien Lung im 18. Jahrhundert, der

dem Konfuziustempel zu Küfu eine Samm-

lung von Bronzen1 verehrte, die Zeit-

genoffen des große Philofophen gewefen

fein follen.

Somit ift die Exiftenz derartiger Stücke

fehr unwahrfcheinlich. Oft ift fogar ein

Beweis für die fpätere Herftellung aus

der Technik zu erbringen, z. B. weifen

zahlreiche Gefäße an der Außenfeite des

Bodens ein in Relief gegoffenes rhom-

bifches oder quadratifches Mufter auf.

Diefe Stücke werden von den Chinefen

felbft der Sungzeit zugefchrieben. Sie

find oft in Technik und Qualität ganz

hervorragend, und ein Vergleich des Ma-

terials und des Guffes mit anderen Bronzen,

die nicht das Sungzeichen am Boden haben

und heute noch fälfchlich der vorchrift-

lichen Zeit zugefchrieben werden, zeigt,

daß diefe ebenfalls als Arbeiten des

Mittelalters anzufehen find. Der Boden

ift bei vielen Gefäßen in jüngerer Zeit

eingefeßt, daher kann fowohl ein alter

Boden einem neuen Gefäß oder ein neuer

Boden einem alten Stücke angefügt fein.

„ . n Abb. 10. Glocke mit Dradienhänqer und runden

Bei gewiffen Bronzen ift die Patina Warzen ZUf Klangregulierung, Bronze. Erftes

oft von einer intenfiv grünen Farbe, der jahrtaufend Mufeum of fine arts, Bofton

Guß ift fauber und glatt, die Formen find

gut, aber dennoch läßt fich hier und da eine gewiffe Ausbuchtung oder eine Betonung

der Nebenteile bemerken, die dem Erfinder der Form kaum eingefallen wäre. Es ift

ein überall geltendes pfychologifches Gefeß, daß der Kopift das Gefühl für den Grund-

gedanken des Gegenftandes verliert und das fchmückende Einzelornament ftärker be-

tont als es urfprünglich beim Original der Fall war. So dürfte auch mit Sicherheit

anzunehmen fein, daß der vorchriftliche Künftler, der fein heiliges Gefäß verzieren

wollte, die Verzierung zwar reich und ficher auffeßte, aber doch nur in befcheidener

Weife, fo daß der Grundgedanke des Gefäßes, das zur Aufnahme des Blutes oder der

Zeralienopfer diente, ftark betont blieb. Erft die fpätere Zeit hat dann die Einzelteile

der Gefäßform, die Henkel oder das Dekor fo fehr herausgearbeitet, daß die Ver-

zierung den eigentlichen Zweck des Gefäßes übertönte. Bei oft hervorragend fchön

ausgeführten Stücken der Renaiffancezeit fehen wir eine fo ftarke Betonung des Reliefs,

daß die monumentale Form gleichfam unterbrochen und aufgelöft wurde.

Sobald wir diefes Gefeß richtig erkannt haben, dient es als Schlüffe! zur Be-

1 Abbildung f. Münfterberg, Chinefifche Kunftgefdiidite. Bd. II, Hbb. 151.