Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 13.1921

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.27278#0750

DOI Heft:

Heft 24

DOI Artikel:Pelka, Otto: Barocke deutsche Elfenbeine

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27278#0750

einebefonders geartete, mit zeich-

ne rifd)en Mittein h^rgeftellte Vor-

tage bedingt ift, er nicht nur in Höhe

und Tiefe des Reliefs fid) der Aus-

drucksweife diefer Flächenkunft un-

terordnet, fondern oft auch nod) die

Füllung des Grundes mit Schraffie-

rungen von it)r ohne Bedenken über-

nimmt, teiiweife fogar das Relief ä

jour fchneidet, um durch Unterlegen

mit farbigem Pergament oder Stoff

eine miniaturenähnliche (Uirkung zu

erzielen.

Ganz anders verfährt der Barock-

künftler im Relief und in der Frei-

plaftik. Sein Vorbild ift, felbft wenn

ihm graphifche Vorlagen dem Motiv

nach als Quelle dienen, dieMarmor-

fkulptur feiner geit, die ihrerfeits

wieder im Relief von malerifchen

Kompofitionsgrundfä^en beeinflußt

wird. Daher verfchmäht er zunächft

einmal in engfter Anlehnung an die

antike Plaftik, wie fie nach derAuf-

faffung feiner geit behandelt worden

war, die farbige Bemalung und die

Vergoldung, ohne die ein gotifches

Bildwerk fchlechterdings nicht zu

denken ift. (Die des weiteren für

den Marmorbildhauer dieGefe^e des

ftrengen Reliefftils ihre Geltung verlieren und er feine Kompofitionen nach malerifchen

Grundfät$en aufbaut, fo verfährt in gleicher (Heife die Elfenbeinplaftik, indem fie,

um diefelben Tiefenwirkungen wie die Malerei zu erreichen, ihre Reliefs nach Vorder-,

Mittel- und Hintergrund ftaffelt und für diefen gweck mit verfchiedenen Reliefhöhen

arbeitet, angefangen vom zum Teil faft völlig vom Grunde gelöften Hochrelief bis

zum niedrigften beinahe fchon der Gravierung gleichkommenden Flachrelief. In der

figürlichen Freiplaftik läßt fid) fernerhin ein Vorgang beobachten, der fid) ähnlich) dann

in der Porzellanbildnerei des 18. Jahrhunderts wiederholt: da das Material der Form-

bildung ungleich weniger Schwierigkeiten entgegenbringt als die Bronze oder der Mar-

mor, fo konnte der Künftler feinen bildnerifcßen Formabfid)ten unbehindert freien Lauf

laffen und brauchte felbft vor den küßnften und gewagteften Körperftellungen nicht

zurückzufchrecken. Einer Befcßränkung unterwarfen ihn nur die räumlichen Grenzen

feines Arbeitsftoffes.

Und nod) ein le^tes fcheidet die Elfenbeinkunft der neueren geit vom Mittelalter.

Bis in das 13. Jahrhundert waren die Elfenbeinfchnit$er ausfchließlid) im Dienfte der

Kirche tätig und rekrutierten fid), abgefehen von den etwas veränderten Verl)ä!tniffen

in der gotifchen Periode, faft ausfchließlid) aus den kunftbegabten Infaffen der Klöfter,

die unter der Aufßcßt ihrer Oberen einzig und allein nur nach den Vorfcßriften der

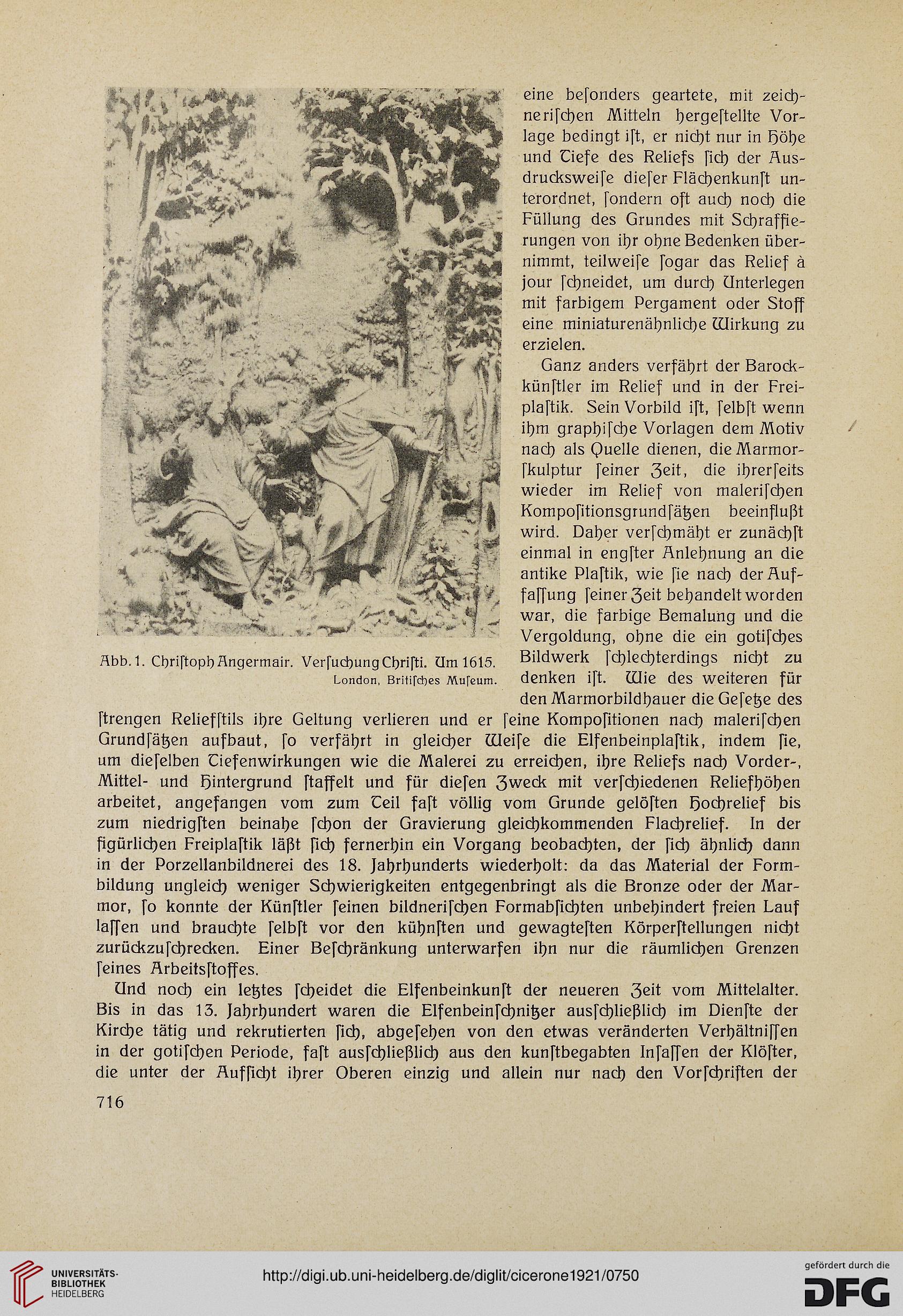

Hbb.l. Chriftoph Angermair. VerfuchungChrifti. dm 1615.

London, Br!tifd)cs Mufeum.

716

ne rifd)en Mittein h^rgeftellte Vor-

tage bedingt ift, er nicht nur in Höhe

und Tiefe des Reliefs fid) der Aus-

drucksweife diefer Flächenkunft un-

terordnet, fondern oft auch nod) die

Füllung des Grundes mit Schraffie-

rungen von it)r ohne Bedenken über-

nimmt, teiiweife fogar das Relief ä

jour fchneidet, um durch Unterlegen

mit farbigem Pergament oder Stoff

eine miniaturenähnliche (Uirkung zu

erzielen.

Ganz anders verfährt der Barock-

künftler im Relief und in der Frei-

plaftik. Sein Vorbild ift, felbft wenn

ihm graphifche Vorlagen dem Motiv

nach als Quelle dienen, dieMarmor-

fkulptur feiner geit, die ihrerfeits

wieder im Relief von malerifchen

Kompofitionsgrundfä^en beeinflußt

wird. Daher verfchmäht er zunächft

einmal in engfter Anlehnung an die

antike Plaftik, wie fie nach derAuf-

faffung feiner geit behandelt worden

war, die farbige Bemalung und die

Vergoldung, ohne die ein gotifches

Bildwerk fchlechterdings nicht zu

denken ift. (Die des weiteren für

den Marmorbildhauer dieGefe^e des

ftrengen Reliefftils ihre Geltung verlieren und er feine Kompofitionen nach malerifchen

Grundfät$en aufbaut, fo verfährt in gleicher (Heife die Elfenbeinplaftik, indem fie,

um diefelben Tiefenwirkungen wie die Malerei zu erreichen, ihre Reliefs nach Vorder-,

Mittel- und Hintergrund ftaffelt und für diefen gweck mit verfchiedenen Reliefhöhen

arbeitet, angefangen vom zum Teil faft völlig vom Grunde gelöften Hochrelief bis

zum niedrigften beinahe fchon der Gravierung gleichkommenden Flachrelief. In der

figürlichen Freiplaftik läßt fid) fernerhin ein Vorgang beobachten, der fid) ähnlich) dann

in der Porzellanbildnerei des 18. Jahrhunderts wiederholt: da das Material der Form-

bildung ungleich weniger Schwierigkeiten entgegenbringt als die Bronze oder der Mar-

mor, fo konnte der Künftler feinen bildnerifcßen Formabfid)ten unbehindert freien Lauf

laffen und brauchte felbft vor den küßnften und gewagteften Körperftellungen nicht

zurückzufchrecken. Einer Befcßränkung unterwarfen ihn nur die räumlichen Grenzen

feines Arbeitsftoffes.

Und nod) ein le^tes fcheidet die Elfenbeinkunft der neueren geit vom Mittelalter.

Bis in das 13. Jahrhundert waren die Elfenbeinfchnit$er ausfchließlid) im Dienfte der

Kirche tätig und rekrutierten fid), abgefehen von den etwas veränderten Verl)ä!tniffen

in der gotifchen Periode, faft ausfchließlid) aus den kunftbegabten Infaffen der Klöfter,

die unter der Aufßcßt ihrer Oberen einzig und allein nur nach den Vorfcßriften der

Hbb.l. Chriftoph Angermair. VerfuchungChrifti. dm 1615.

London, Br!tifd)cs Mufeum.

716