l^itans nnn jSnjipif.

Franz von Suppe, der berühmte Jünger seines

berühmteren Meisters Gaetano Donizetti, wurde am

18. April 1823, als Sprosse einer ursprünglich belgischen

Familie in Spalato in Dalmatien geboren und hat in

Wien das Zeitliche gesegnet. Durchaus ein Kind der

lachenden Zeitlichkeit, mit allen Fasern seiner reichen

Natur im Erdgeborenen wurzelnd, gehört sein Schafi'en

in eminentem Sinne der Gegenwart. Wie seine gelehrte

Erziehung durch seine sprudelnd joviale Laune gleich-

sam aufgehoben wurde, wurde sein künstlerischer Ernst

durch die Capriolen seiner burschikosen Phantasterei auf-

gelöst. Und diese bestimmen für uns und die Musik-

geschichte die Signatur des in seiner Art einzig sou-

verainen Suppe. Durch ein viertel Jahrhundert hat

er damit in allen seinen Schöpfungen den Geschmack

und die Stimmung seiner Zeit beherrscht; eine Dauer,

die das Ausreifen seiner musikalischen Persönlichkeit

im Wesen seiner Werke widerspiegelt. Wir sehen

ihn zu Jahren kommen, aber nimmer alt werden; der

sonnige Humor, die quellende Lebensfrische seiner

Jugend haben ihn bis zur letzten Notenzeile nicht

verlassen. Nur hat er schon lange keine Zeile mehr

geschrieben, wenigstens nicht für die Oeffentlichkeit.

Ausgenommen einen Chor „Die Waffen nieder“,

beim Berner Friedenscongress 92 erstmalig auf-

geführt, hat die musikalische Welt seit 88 — „Die

Jagd nach dem Glücke“ — nichts Neues von ihm

empfangen. Von 1834 an für die Oeffentlichkeit

schreibend — in diesem Jahre wurde seine erste

Operette „Der Apfel“ in Zara in Dalmatien und

ein Jahr darauf in der dortigen Franziskanerkirche

eine kleine Messe von ihm aufgeführt — hat Suppe

gegen 200 Operetten, Possen etc. componirt, von

denen etwa 30 seinen Ruhm durch die Welt trugen.

Darunter sind die erfolgreichsten: „Zehn Mädchen

und kein Mann (62), „Flotte Bursche“ (63), „Die

schöne Galathee“ (65), „Fatinitza“ (76), „Tricoche

und Cacolet“ (78), die Krone seiner Operetten

„Bocaccio“ (79) und „Donna Juanita“ (80), über

deren Entstehen unverkennbar der Geist Offenbach's

geschwebt hat. Vornehmlich in Beziehung auf

rhythmische Charakteristik ist dessen formender

Einfluss nicht zu überhören. Nicht immer so im-

pulsiv in der Erfindung, so berückend graziös in

der Melodie wie dieser, auch ohne den musikalischen

Witz, den Offenbach in absoluter Alleinherrschaft

„commandirte“ — im Goethe’schen Sinn — steht

, Suppe an musikalischer Tüchtigkeit, unversieglichem

Melodienflusse und künstlerischem Ernste weit tiber

Offenbach.

Wohingegen man Suppe beziehentlich des ver-

meintlichen „Gemüthgehalts“ seiner Musik officiell

zu hoch eingeschätzt hat — es müsste denn sein,

dass man auf der Tafel musikalischer Begriffe eme

spielerige, echt italienische Sentimentalität in die

höheren Werthe „Gemüth“ und „Empfindung“ umzu-

rechnen gedächte. Vielleicht haben übrigens die Päpste

der Musik-Kritik inzwischen ihre Meinung über diesen

Punkt gefunden. Interessant ist, dass Suppe zu seiner

eigentlichen Schaffensdomaine: der Operette, erst auf

dem Umweg über ernste Musik gekommen ist. Nur, dass

diese ernsten Arbeiten nie zu Ruf und Geltung gelangten;

so eine grosse Messe, ein Requiem, ein Psalm — inner-

lich abhängige Arbeiten im Stile der altitalienischen

Kirchenmusik - eine Symphonie, deren Themen die

quellende Melodik späterer Jahre, deren Themenführung

den erfindungsreichen Orchester-Techniker verrathen —

endlich eine Menge Ouverturen und mehrere reizende

Streichquartette. Alles in allem nahe an 1000, Andere

behaupten, weit über lOOONummern! Eine Summe von

Arbeit, die Bewunderung verdiente, auch wenn sie nicht

Zufällig so unendlich viele und köstliche Reize von un-

Verwüstlicher Frische enthielte. Ob Suppe für die Dauer

geschaffen? Man wird nicht allzuweit fehlgreifen mit

der Prognose: „So lange unserem musikalischen Gemein-

besitz ein in Stimmung und Begabung ebenwerthiger

Operetten-Componist versagt bleibt, wird Suppe immer

\vieder — von Zeit zu Zeit unsterblich werden.

-=*§*=~

3)ie Eröffnung der Emsferdamer Welfaussfeflung.

Von Georg Galland.

Sie ist natürlich nicht fertig geworden. In den weiten

^lallen des stolzen Ausstellungspalastes sah es am Er-

öftnungstage ungefähr aus wie in riesigen Tischlerwerk-

stätten. Die Fussböden, die schlanken Eisenconstructionen

^ er Wände, selbst ein Theil der stellenweise mit farbigen

Tüchern bedeckten Holzdecken — alles präsentirte sich,

wenn man von den hoch oben angebrachten Fahnen der

Nationen absah, den neugierigenBlicken derBesucher noch

in fast schmuckloser Nacktheit. Da zunächst erst einige

Dutzend Aussteller ihre Arrangements begonnen hatten,

so standen noch die unausgepackten Kisten und Kasten

in malerischer Unordnung überall herum. Vorn, in der

Kuppelhalle des Gebäudes, fand aber nichtsdestoweniger

schon die feierliche Ouverture des „Völkerwettstreites“

statt, eine im Kreise sehr zahlreich Geladener abgehaltene

Ceremonie, zu welcher auch der Oberbürgermeister von

Amsterdam, als Ehrenpräsident der Ausstellung, und der

Oberceremonienmeister der Königin-Wittwe, der hohen

Patronesse des Unternehmens, Baron du Tour van Bel-

linchave, erschienen waren. Diese Feierlichkeit, welche,

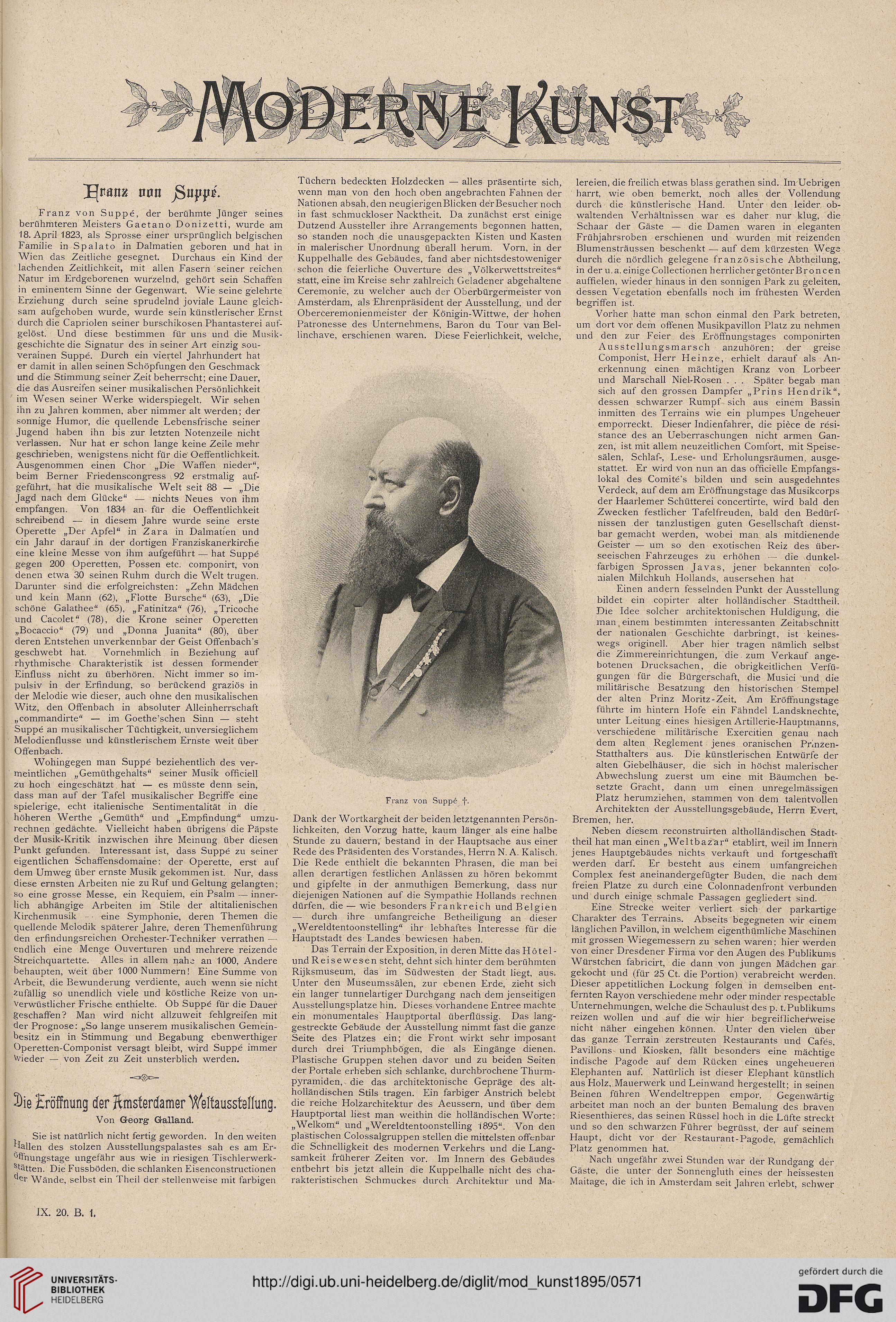

Franz von Suppe f.

Dank der Wortkargheit der beiden letztgenannten Persön-

lichkeiten, den Vorzug hatte, kaum länger als eine halbe

Stunde zu dauern, bestand in der Hauptsache aus einer

Rede des Präsidenten des Vorstandes, Herrn N. A. Kalisch.

Die Rede enthielt die bekannten Phrasen, die man bei

allen derartigen festlichen Anlässen zu hören bekommt

und gipfelte in der anmuthigen Bemerkung, dass nur

diejenigen Nationen auf die Sympathie Hollands rechnen

dürfen, die — wie besonders Frankreich und Belgien

— durch ihre umfangreiche Betheiligung an dieser

„Wereldtentoonstelling“ ihr lebhaftes Interesse für die

Hauptstadt des Landes bewiesen haben.

Das Terrain der Exposition, in deren Mitte das Hötel-

und Reisewesen steht, dehnt sich hinter dem berühmten

Rijksmuseum, das im Südwesten der Stadt liegt, aus.

Unter den Museumssälen, zur ebenen Erde, zieht sich

ein langer tunnelartiger Durchgang nach dem jenseitigen

Ausstellungsplatze hin. Dieses vorhandene Entree machte

ein monumentales Hauptportal überflüssig. Das lang-

gestreckte Gebäude der Ausstellung nimmt fast die ganze

Seite des Platzes ein; die Front wirkt sehr imposant

durch drei Triumphbögen, die als Eingänge dienen.

Plastische Gruppen stehen davor und zu beiden Seiten

der Portale erheben sich schlanke, durchbrochene Thurm-

pyramiden, die das architektonische Gepräge des alt-

holländischen Stils tragen. Ein farbiger Anstrich belebt

die reiche Holzarchitektur des Aeussern, und iiber dem

Hauptportal liest man weithin die holländischen Worte:

„Welkom“ und „Wereldtentoonstelling 1895“. Von den

plastischen Colossalgruppen stellen die mittelsten offenbar

die Schnelligkeit des modernen Verkehrs und die Lang-

samkeit früherer Zeiten vor. Im Innern des Gebäudes

entbehrt bis jetzt allein die Kuppelhalle nicht des cha-

rakteristischen Schmuckes durch Architektur und Ma-

lereien, die freilich etwas blass gerathen sind. Im Uebrigen

harrt, wie oben bemerkt. noch alles der Vollendung

durch die künstlerische Hand. Unter den leider ob-

waltenden Verhältnissen war e^ daher nur klug, die

Schaar der Gäste — die Damen waren in eleganten

Frühjahrsroben erschienen und wurden mit reizenden

Blumensträussen beschenkt — auf dem kürzesten Wega

durch die nördlich gelegene französische Abtheilung,

in der u.a.einigeCollectionen herrlichergetönterBroncen

auffielen, wieder hinaus in den sonnigen Park zu geleiten,

dessen Vegetation ebenfalls noch im frühesten Werden

begriffen ist.

Vorher hatte man schon einmal den Park betreten,

um dort vor dem offenen Musikpavillon Platz zu nehmen

und den zur Feier des Eröffnungstages componirten

Ausstellungsmarsch anzuhören; der greise

Componist, Herr Heinze, erhielt darauf als An-

erkennung einen mächtigen Kranz von Lorbeer

und Marschall Niel-Rosen . . . Später begab man

sich auf den grossen Dampfer „Prins Hendrik“,

dessen schwarzer Rumpf sich aus einem Bassin

inmitten des Terrains wie ein plumpes Ungeheuer

emporreckt. Dieser Indienfahrer, die piece de resi-

stance des an Ueberraschungen nicht armen Gan-

zen, ist mit allem neuzeitlichen Comfort, mit Speise-

sälen, Schlaf-, Lese- und Erholungsräumen, ausge-

stattet. Er wird von nun an das officifelle Empfangs-

lokal des Comite's bilden und sein ausgedehntes

Verdeck, auf dem am Eröffnungstage das Musikcorps

der Haarlemer Schütterei concertirte, wird bald den

Zwecken festlicher Tafelfreuden, bald den Bedürf-

nissen der tanzlustigen guten Gesellschaft dienst-

bar gemacht werden, wobei man als mitdienende

Geister — um so den exotischen Reiz des über-

seeischen Fahrzeuges zu erhöhen — die dunkel-

farbigen Sprossen Javas, jener bekannten colo-

aialen Milchkuh Hollands, ausersehen hat

Einen andern fesselnden Punkt der Ausstellung

bildet ein copirter alter holländischer Stadttheil.

Die Idee solcher architektonischen Huldigung, die

man , einem bestimmten interessanten Zeitabschnitt

der nationalen Geschichte darbringt, ist keines-

wegs originell. Aber hier tragen nämlich selbst

die Zimmereinrichtungen, die zum Verkauf ange-

botenen Drucksachen, die obrigkeitlichen Verfü-

gungen für die Bürgerschaft, die Musici und die

militärische Besatzung den historischen Stempel

der alten Prinz Moritz-Zeit. Am Eröffnungstage

führte im hintern Hofe ein Fähndel Landsknechte,

unter Leitung eines hiesigen Artillerie-Hauptmanns,

verschiederie militärische Exercitien genau nach

dem alten Reglement jenes oranischen Prmzen-

Statthalters aus. Die künstlerischen Entwürfe der

alten Giebelhäuser, die sich in höchst malerischer

Abwechslung zuerst um eine mit Bäumchen be-

setzte Gracht, dann um einen unregelmässigen

Platz herumziehen, stammen von dem talentvollen

Architekten der Ausstellungsgebäude, Herrn Evert,

Bremen, her.

Neben diesem reconstruirten altholländischen Stadt-

theil hat man einen „Weltbazär“ etablirt, weil im Innern

jenes Hauptgebäudes nichts verkauft und fortgeschafft

werden darf. Er besteht aus einem umfangreichen

Complex fest aneinandergefügter Buden, die nach dem

freien Platze zu durch eine Colonnadenfront verbunden

und durch einige schmale Passagen gegliedert sind.

Eine Strecke weiter verliert sich der parkartige

Charakter des Terrains. Abseits begegneten wir einem

länglichen Pavillon, in welchem eigenthümliche Maschinen

mit grossen Wiegemessern zu sehen waren; hier werden

von einer Dresdener Firma vor den Augen des Publikums

Würstehen fabricirt, die dann von jungen Mädchen gar

gekocht und (für 25 Ct. die Portion) verabreicht werden.

Dieser appetitlichen Lockung folgeri in demselben ent-

fernten Rayon verschiedene mehr oder minder respectable

Unternehmungen, welche die Schaulust des p. t.Publikums

reizen wollen und auf die wir hier begreiflicherweise

nicht näher eingehen können. Unter den vielen über

das ganze Teri'ain zerstreuten Restaurants und Cafes,

Pavillons und Kiosken, fällt besonders eine mächtige

indische P.agode auf dem Rücken eines ungeheuereri

Elephanten auf. Natürlich ist dieser Elephant künstlich

ausHolz, Mauerwerk und Leinwand hergestellt; in seinen

Beinen führen Wendeltreppen empoi'. Gegenwärtig

arbeitet man noch an der bunten Bemalung des braven

Riesenthieres, das seinen Rüssel hoch in die Lüfte streckt

und so den schwarzen Führer begrüsst, der auf seinem

Haupt, dicht vor der Restaurant-Pagode, gemächlich

Platz genommen hat.

Nach ungefähr zwei Stunden war der Rundgang der

Gäste, die unter der Sonnengluth eines der heissesten

Maitage, die ich in Amsterdam seit Jahren erlebt, schwer

IX. 20. B. 1.

Franz von Suppe, der berühmte Jünger seines

berühmteren Meisters Gaetano Donizetti, wurde am

18. April 1823, als Sprosse einer ursprünglich belgischen

Familie in Spalato in Dalmatien geboren und hat in

Wien das Zeitliche gesegnet. Durchaus ein Kind der

lachenden Zeitlichkeit, mit allen Fasern seiner reichen

Natur im Erdgeborenen wurzelnd, gehört sein Schafi'en

in eminentem Sinne der Gegenwart. Wie seine gelehrte

Erziehung durch seine sprudelnd joviale Laune gleich-

sam aufgehoben wurde, wurde sein künstlerischer Ernst

durch die Capriolen seiner burschikosen Phantasterei auf-

gelöst. Und diese bestimmen für uns und die Musik-

geschichte die Signatur des in seiner Art einzig sou-

verainen Suppe. Durch ein viertel Jahrhundert hat

er damit in allen seinen Schöpfungen den Geschmack

und die Stimmung seiner Zeit beherrscht; eine Dauer,

die das Ausreifen seiner musikalischen Persönlichkeit

im Wesen seiner Werke widerspiegelt. Wir sehen

ihn zu Jahren kommen, aber nimmer alt werden; der

sonnige Humor, die quellende Lebensfrische seiner

Jugend haben ihn bis zur letzten Notenzeile nicht

verlassen. Nur hat er schon lange keine Zeile mehr

geschrieben, wenigstens nicht für die Oeffentlichkeit.

Ausgenommen einen Chor „Die Waffen nieder“,

beim Berner Friedenscongress 92 erstmalig auf-

geführt, hat die musikalische Welt seit 88 — „Die

Jagd nach dem Glücke“ — nichts Neues von ihm

empfangen. Von 1834 an für die Oeffentlichkeit

schreibend — in diesem Jahre wurde seine erste

Operette „Der Apfel“ in Zara in Dalmatien und

ein Jahr darauf in der dortigen Franziskanerkirche

eine kleine Messe von ihm aufgeführt — hat Suppe

gegen 200 Operetten, Possen etc. componirt, von

denen etwa 30 seinen Ruhm durch die Welt trugen.

Darunter sind die erfolgreichsten: „Zehn Mädchen

und kein Mann (62), „Flotte Bursche“ (63), „Die

schöne Galathee“ (65), „Fatinitza“ (76), „Tricoche

und Cacolet“ (78), die Krone seiner Operetten

„Bocaccio“ (79) und „Donna Juanita“ (80), über

deren Entstehen unverkennbar der Geist Offenbach's

geschwebt hat. Vornehmlich in Beziehung auf

rhythmische Charakteristik ist dessen formender

Einfluss nicht zu überhören. Nicht immer so im-

pulsiv in der Erfindung, so berückend graziös in

der Melodie wie dieser, auch ohne den musikalischen

Witz, den Offenbach in absoluter Alleinherrschaft

„commandirte“ — im Goethe’schen Sinn — steht

, Suppe an musikalischer Tüchtigkeit, unversieglichem

Melodienflusse und künstlerischem Ernste weit tiber

Offenbach.

Wohingegen man Suppe beziehentlich des ver-

meintlichen „Gemüthgehalts“ seiner Musik officiell

zu hoch eingeschätzt hat — es müsste denn sein,

dass man auf der Tafel musikalischer Begriffe eme

spielerige, echt italienische Sentimentalität in die

höheren Werthe „Gemüth“ und „Empfindung“ umzu-

rechnen gedächte. Vielleicht haben übrigens die Päpste

der Musik-Kritik inzwischen ihre Meinung über diesen

Punkt gefunden. Interessant ist, dass Suppe zu seiner

eigentlichen Schaffensdomaine: der Operette, erst auf

dem Umweg über ernste Musik gekommen ist. Nur, dass

diese ernsten Arbeiten nie zu Ruf und Geltung gelangten;

so eine grosse Messe, ein Requiem, ein Psalm — inner-

lich abhängige Arbeiten im Stile der altitalienischen

Kirchenmusik - eine Symphonie, deren Themen die

quellende Melodik späterer Jahre, deren Themenführung

den erfindungsreichen Orchester-Techniker verrathen —

endlich eine Menge Ouverturen und mehrere reizende

Streichquartette. Alles in allem nahe an 1000, Andere

behaupten, weit über lOOONummern! Eine Summe von

Arbeit, die Bewunderung verdiente, auch wenn sie nicht

Zufällig so unendlich viele und köstliche Reize von un-

Verwüstlicher Frische enthielte. Ob Suppe für die Dauer

geschaffen? Man wird nicht allzuweit fehlgreifen mit

der Prognose: „So lange unserem musikalischen Gemein-

besitz ein in Stimmung und Begabung ebenwerthiger

Operetten-Componist versagt bleibt, wird Suppe immer

\vieder — von Zeit zu Zeit unsterblich werden.

-=*§*=~

3)ie Eröffnung der Emsferdamer Welfaussfeflung.

Von Georg Galland.

Sie ist natürlich nicht fertig geworden. In den weiten

^lallen des stolzen Ausstellungspalastes sah es am Er-

öftnungstage ungefähr aus wie in riesigen Tischlerwerk-

stätten. Die Fussböden, die schlanken Eisenconstructionen

^ er Wände, selbst ein Theil der stellenweise mit farbigen

Tüchern bedeckten Holzdecken — alles präsentirte sich,

wenn man von den hoch oben angebrachten Fahnen der

Nationen absah, den neugierigenBlicken derBesucher noch

in fast schmuckloser Nacktheit. Da zunächst erst einige

Dutzend Aussteller ihre Arrangements begonnen hatten,

so standen noch die unausgepackten Kisten und Kasten

in malerischer Unordnung überall herum. Vorn, in der

Kuppelhalle des Gebäudes, fand aber nichtsdestoweniger

schon die feierliche Ouverture des „Völkerwettstreites“

statt, eine im Kreise sehr zahlreich Geladener abgehaltene

Ceremonie, zu welcher auch der Oberbürgermeister von

Amsterdam, als Ehrenpräsident der Ausstellung, und der

Oberceremonienmeister der Königin-Wittwe, der hohen

Patronesse des Unternehmens, Baron du Tour van Bel-

linchave, erschienen waren. Diese Feierlichkeit, welche,

Franz von Suppe f.

Dank der Wortkargheit der beiden letztgenannten Persön-

lichkeiten, den Vorzug hatte, kaum länger als eine halbe

Stunde zu dauern, bestand in der Hauptsache aus einer

Rede des Präsidenten des Vorstandes, Herrn N. A. Kalisch.

Die Rede enthielt die bekannten Phrasen, die man bei

allen derartigen festlichen Anlässen zu hören bekommt

und gipfelte in der anmuthigen Bemerkung, dass nur

diejenigen Nationen auf die Sympathie Hollands rechnen

dürfen, die — wie besonders Frankreich und Belgien

— durch ihre umfangreiche Betheiligung an dieser

„Wereldtentoonstelling“ ihr lebhaftes Interesse für die

Hauptstadt des Landes bewiesen haben.

Das Terrain der Exposition, in deren Mitte das Hötel-

und Reisewesen steht, dehnt sich hinter dem berühmten

Rijksmuseum, das im Südwesten der Stadt liegt, aus.

Unter den Museumssälen, zur ebenen Erde, zieht sich

ein langer tunnelartiger Durchgang nach dem jenseitigen

Ausstellungsplatze hin. Dieses vorhandene Entree machte

ein monumentales Hauptportal überflüssig. Das lang-

gestreckte Gebäude der Ausstellung nimmt fast die ganze

Seite des Platzes ein; die Front wirkt sehr imposant

durch drei Triumphbögen, die als Eingänge dienen.

Plastische Gruppen stehen davor und zu beiden Seiten

der Portale erheben sich schlanke, durchbrochene Thurm-

pyramiden, die das architektonische Gepräge des alt-

holländischen Stils tragen. Ein farbiger Anstrich belebt

die reiche Holzarchitektur des Aeussern, und iiber dem

Hauptportal liest man weithin die holländischen Worte:

„Welkom“ und „Wereldtentoonstelling 1895“. Von den

plastischen Colossalgruppen stellen die mittelsten offenbar

die Schnelligkeit des modernen Verkehrs und die Lang-

samkeit früherer Zeiten vor. Im Innern des Gebäudes

entbehrt bis jetzt allein die Kuppelhalle nicht des cha-

rakteristischen Schmuckes durch Architektur und Ma-

lereien, die freilich etwas blass gerathen sind. Im Uebrigen

harrt, wie oben bemerkt. noch alles der Vollendung

durch die künstlerische Hand. Unter den leider ob-

waltenden Verhältnissen war e^ daher nur klug, die

Schaar der Gäste — die Damen waren in eleganten

Frühjahrsroben erschienen und wurden mit reizenden

Blumensträussen beschenkt — auf dem kürzesten Wega

durch die nördlich gelegene französische Abtheilung,

in der u.a.einigeCollectionen herrlichergetönterBroncen

auffielen, wieder hinaus in den sonnigen Park zu geleiten,

dessen Vegetation ebenfalls noch im frühesten Werden

begriffen ist.

Vorher hatte man schon einmal den Park betreten,

um dort vor dem offenen Musikpavillon Platz zu nehmen

und den zur Feier des Eröffnungstages componirten

Ausstellungsmarsch anzuhören; der greise

Componist, Herr Heinze, erhielt darauf als An-

erkennung einen mächtigen Kranz von Lorbeer

und Marschall Niel-Rosen . . . Später begab man

sich auf den grossen Dampfer „Prins Hendrik“,

dessen schwarzer Rumpf sich aus einem Bassin

inmitten des Terrains wie ein plumpes Ungeheuer

emporreckt. Dieser Indienfahrer, die piece de resi-

stance des an Ueberraschungen nicht armen Gan-

zen, ist mit allem neuzeitlichen Comfort, mit Speise-

sälen, Schlaf-, Lese- und Erholungsräumen, ausge-

stattet. Er wird von nun an das officifelle Empfangs-

lokal des Comite's bilden und sein ausgedehntes

Verdeck, auf dem am Eröffnungstage das Musikcorps

der Haarlemer Schütterei concertirte, wird bald den

Zwecken festlicher Tafelfreuden, bald den Bedürf-

nissen der tanzlustigen guten Gesellschaft dienst-

bar gemacht werden, wobei man als mitdienende

Geister — um so den exotischen Reiz des über-

seeischen Fahrzeuges zu erhöhen — die dunkel-

farbigen Sprossen Javas, jener bekannten colo-

aialen Milchkuh Hollands, ausersehen hat

Einen andern fesselnden Punkt der Ausstellung

bildet ein copirter alter holländischer Stadttheil.

Die Idee solcher architektonischen Huldigung, die

man , einem bestimmten interessanten Zeitabschnitt

der nationalen Geschichte darbringt, ist keines-

wegs originell. Aber hier tragen nämlich selbst

die Zimmereinrichtungen, die zum Verkauf ange-

botenen Drucksachen, die obrigkeitlichen Verfü-

gungen für die Bürgerschaft, die Musici und die

militärische Besatzung den historischen Stempel

der alten Prinz Moritz-Zeit. Am Eröffnungstage

führte im hintern Hofe ein Fähndel Landsknechte,

unter Leitung eines hiesigen Artillerie-Hauptmanns,

verschiederie militärische Exercitien genau nach

dem alten Reglement jenes oranischen Prmzen-

Statthalters aus. Die künstlerischen Entwürfe der

alten Giebelhäuser, die sich in höchst malerischer

Abwechslung zuerst um eine mit Bäumchen be-

setzte Gracht, dann um einen unregelmässigen

Platz herumziehen, stammen von dem talentvollen

Architekten der Ausstellungsgebäude, Herrn Evert,

Bremen, her.

Neben diesem reconstruirten altholländischen Stadt-

theil hat man einen „Weltbazär“ etablirt, weil im Innern

jenes Hauptgebäudes nichts verkauft und fortgeschafft

werden darf. Er besteht aus einem umfangreichen

Complex fest aneinandergefügter Buden, die nach dem

freien Platze zu durch eine Colonnadenfront verbunden

und durch einige schmale Passagen gegliedert sind.

Eine Strecke weiter verliert sich der parkartige

Charakter des Terrains. Abseits begegneten wir einem

länglichen Pavillon, in welchem eigenthümliche Maschinen

mit grossen Wiegemessern zu sehen waren; hier werden

von einer Dresdener Firma vor den Augen des Publikums

Würstehen fabricirt, die dann von jungen Mädchen gar

gekocht und (für 25 Ct. die Portion) verabreicht werden.

Dieser appetitlichen Lockung folgeri in demselben ent-

fernten Rayon verschiedene mehr oder minder respectable

Unternehmungen, welche die Schaulust des p. t.Publikums

reizen wollen und auf die wir hier begreiflicherweise

nicht näher eingehen können. Unter den vielen über

das ganze Teri'ain zerstreuten Restaurants und Cafes,

Pavillons und Kiosken, fällt besonders eine mächtige

indische P.agode auf dem Rücken eines ungeheuereri

Elephanten auf. Natürlich ist dieser Elephant künstlich

ausHolz, Mauerwerk und Leinwand hergestellt; in seinen

Beinen führen Wendeltreppen empoi'. Gegenwärtig

arbeitet man noch an der bunten Bemalung des braven

Riesenthieres, das seinen Rüssel hoch in die Lüfte streckt

und so den schwarzen Führer begrüsst, der auf seinem

Haupt, dicht vor der Restaurant-Pagode, gemächlich

Platz genommen hat.

Nach ungefähr zwei Stunden war der Rundgang der

Gäste, die unter der Sonnengluth eines der heissesten

Maitage, die ich in Amsterdam seit Jahren erlebt, schwer

IX. 20. B. 1.