42

e p S p i e q e 1.

Von Georg Freiherr von Ompteda.

f>

eute häbe ich lange vor dem Spiegel gesessen und hineinge-

J sehen. Lange, aufmerksam habe ich mich betrachtet, jeden

i§|Ssf Zug meines Gesichtes verfolgt, von allen Seiten einen neuen

Eindruck gewonnen. Eitel bin ich nie gewesen, so blieb ich

denn auch nie länger vor dem Spiegel als es gerade nöthig war, um mir

den Scheitel zu ziehen, die Haare zu bürsten. Auf mein Gesicht habe ich

niemals dabei geachtet. Heute nun blickte ich es lange an. So sonderbar

ist es doch eigentlich uns selbst zu sehen. —

Wieder schaute ich in den Spiegel. Ich drehte mich und mein Bild

drehte sich mit. Allerlei Stellungen suchte ich einzunehmen, um mir selbst

auszuweichen, aber jedesmal fand ich

mich doch wieder. Ich konnte mir nicht

entgehen. Da schaute ich denn gerade

hinein und nun erblickte ich zum ersten

Male Runzeln und Falten. Sie sind im

Laufe der Jahre gekommen. Ich habe

es nicht bemerkt. Das macht, ich bin

alt geworden. Der Spiegel muss einem

das erst sagen? — Ich legte ihn aus

der Hand . . .

Aber ich nahm ihn doch wieder vor

und sah hinein. Lange, lange. Früher

war mein Gesicht glatt, unbeschrieben.

Die Jahre haben alle ihre Zeichen zurück-

gelassen. Jetzt steht eine ganze Ge-

schichte in meinen Zügen — verworren

zwar — für mich — aber ich weiss, dass

es Buchstaben sind, diese Falten und

Runzeln, Buchstaben, die etwas bedeuten.

Nur, ich kann sie noch nicht entziffern.

Sie reden eine fremde Sprache.

Ich will sie lernen.

[Nachdruck verboten.]

Ein Anfang rnuss gemacht werden Zwei Zeichen trage ich im Gesicht,

deren Ursprung ich kenne. Dort will ich einsetzen, vielleicht lerne ich

dann auch die anderen verstehen.

Eine Narbe habe ich an der Schläfe, klein, fast viereckig, weiss mit

gezackten Rändern. Ich betrachte lange den hellen Fleck und allmählich

beginnt er seine Sprache zu reden.

Ich war ein Knabe damals. Aufgeweckt, lebhaft, und für gewöhnlich

lenkbar und gefügig wie ein Lamm. Nur manchmal kam etwas über mich,

das mich anders machte. Dann stieg mir das Blut zu Kopf — plötzlich

befiel mich sinnlose Wuth, und im Jähzorn, der mich wie ein Fieber über-

kommen, sah und hörte ich nichts mehr, wusste ich nicht mehr was ich that-

Eine Stunde vor dem Spiegel ver-

bracht, doch mir ist noch alles fremd.

Ich verstehe Nichts, und ich lese

Trauer und Enttäuschung dariiber aus

dem Spiegelbilde.

Ich werde vertrauter mit den krausen,

räthselhaften Zeichen. Nicht, dass ich

sie schon zu lesen vermöchte — doch

ich kenne allmählich ihre Lage und

Stellung zu einander. Wie einem nach

langem Betrachten eine Karte deutlicher

zu werden beginnt, wie sich mit der

Zeit die Strassen und Wege schärfer

abzeichnen, wie man durch langes Be-

schauen ein plastisches Bild von dem

Charakter der Landschaft bekommt —

so geht es mir.

Jede Falte im Gesicht muss ihre Ge-

schichte haben, denn jede wurde von der

Erregung einerStunde gelegt, jedeRunzel

vom Leid eines Zeitabschnittes gezogen.

Und auch die Freude liess ihre Spuren

zurück: auch das Lachen gräbt Furchen.

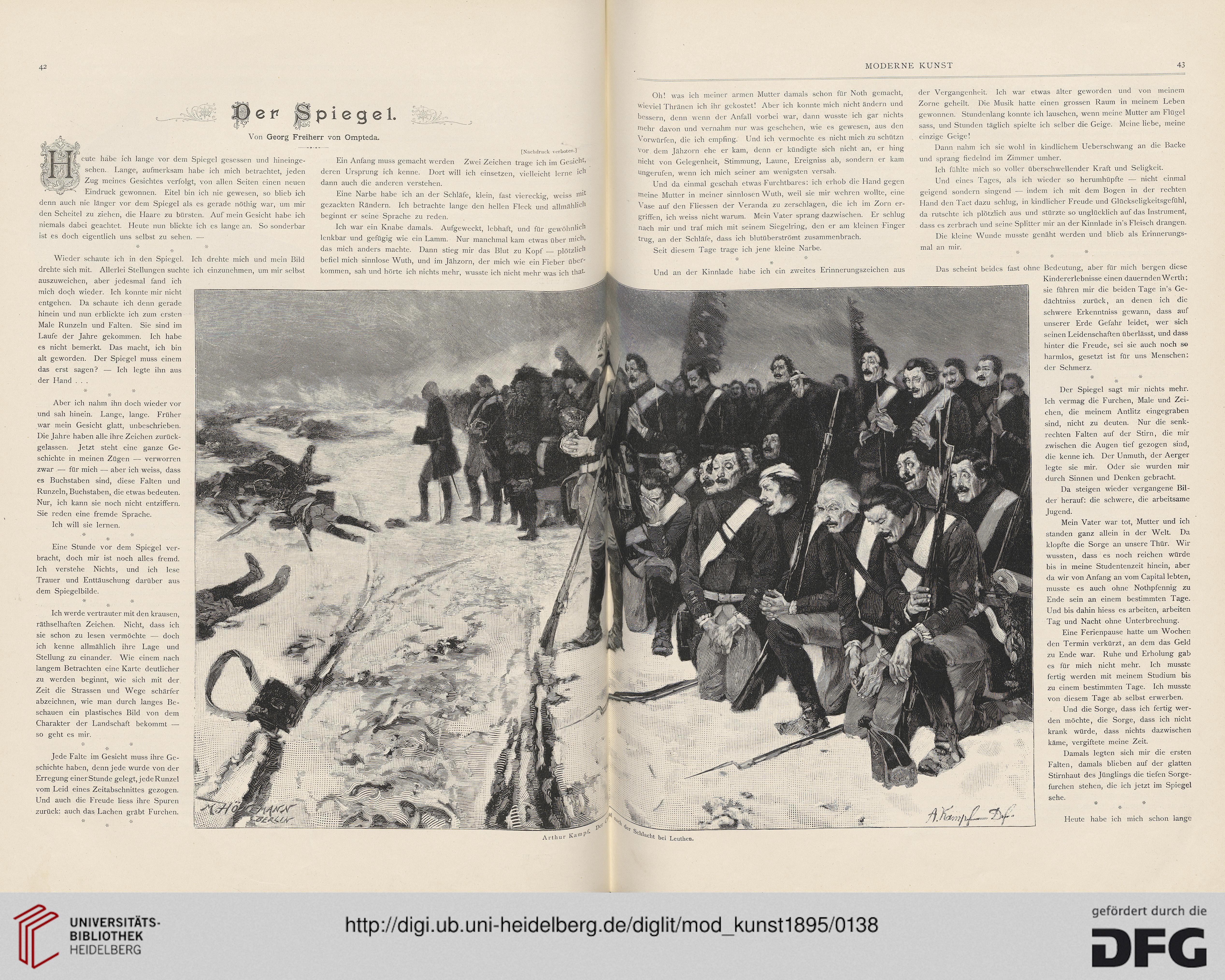

Arthur Ka n,pf‘

MODERNE KUNST

43

Oh! was ich meiner arrnen Mutter darnals schon für Noth gemacht,

Wieviel Thränen ich ihr gekostet! Aber ich konnte mich nicht ändern und

bessern, denn wenn der Anfall vorbei war, dann wüsste ich gar nichts

rnehr davon und vernahm nur was geschehen, wie es gewesen, aus den

Vorwürfen, die ich empfing. Und ich vermochte es nicht mich zu schützn

vor dem Jähzorn ehe er kam, denn er kündigte sich nicht an, er hing

nicht von Gelegenheit, Stimmung, Laune, Ereigniss ab, sondern er kam

Ungerufen, wenn ich mich seiner am wenigsten versah.

Und da einmal geschah etwas Furchtbares: ich erhob die Hand gegen

rueine Mutter in meiner sinnlosen Wuth, weil sie mir wehren wollte, eine

Vase auf den Fliessen der Veranda zu zerschlagen, die ich im Zorn er-

griffen, ich weiss nicht warum. Mein Vater sprang dazwischen. Er schlug

nach mir und traf mich mit seinem Siegelring, den er am kleinen Finger

trug, an der Schläfe, dass ich blutüberströmt zusammenbrach.

Seit diesem Tage trage ich jene kleine Narbe.

der Vergangenheit. Ich war etwas älter geworden und von meinem

Zorne geheilt. Die Musik hatte einen grossen Raum in meinem Leben

gewonnen. Stundenlang konnte ich lauschen, wenn meine Mutter am Flügel

sass, und Stunden täglich spielte ich selber die Geige. Meine liebe, meine

einzige Geige!

Dann nahm ich sie wohl in kindlichem Ueberschwang an die Backe

und sprang fiedelnd im Zimmer umher.

Ich fühlte mich so voller überschwellender Kraft und Seligkeit.

Und eines Tages, als ich wieder so henmihüpfte — nicht einmal

geigend sondern singend — indern ich mit dem Bogen in der rechten

Hand den Tact dazu schlug, in kindlicher Freude und Glückseligkeitsgefühl,

da rutschte ich plötzlich aus und stürzte so unglücklich auf das Instrument,

dass es zerbrach und seine Splitter mir an der Kinnlade in’s Fleisch drangen.

Die kleine Wunde musste genäht werden und blieb als Erinnerungs-

mal an mir.

Und an der Kinnlade habe ich ein zweites Erinnerungszeichen aus

Das scheint beides fast ohne

^hi;

acht bei Leuthen.

fyjhnj

Bedeutung, aber für mich bergen diese

Kindererlebnisse einen dauerndenWerth;

sie führen mir die beiden Tage in’s Ge-

dächtniss zurück, an denen ich die

schwere Erkenntniss gewann, dass auf

unserer Erde Gefahr leidet, wer sich

seinen Leidenschaften überlässt, und dass

hinter die Freude, sei sie auch noch so

harmlos, gesetzt ist für uns Menschen:

der Schmerz.

•X- *v

Der Spiegel sagt mir nichts mehr.

Ich vermag die Furchen, Male und Zei-

chen, die meinem Antlitz eingegraben

sind, nicht zu deuten. Nur die senk-

rechten Falten auf der Stirn, die mir

zwischen die Augen tief gezogen sind,

die kenne ich. Der Unmuth, der Aerger

legte sie mir. Oder sie wurden mir

durch Sinnen und Denken gebracht.

Da steigen wieder vergangene Bil-

der herauf: die schwere, die arbeitsame

Jugend.

Mein Vater war tot, Mutter und ich

standen ganz allein in der Welt. Da

klopfte die Sorge an unsere Thür. Wir

wussten, dass es noch reichen würde

bis in meine Studentenzeit hinein, aber

da wir von Anfang an vom Capital lebten,

musste es auch ohne Nothpfennig zu

Ende sein an einem bestimmten Tage.

Und bis dahin hiess es arbeiten, arbeiten

Tag und Nacht ohne Unterbrechung.

Eine Ferienpause hatte um Wochen

den Termin verkürzt, an dem das Geld

zu Ende war. Ruhe und Erholung gab

es für mich nicht mehr. Ich musste

fertig werden mit meinem Studium bis

zu einem bestimmten Tage. Ich musste

von diesem Tage ab selbst erwerben.

Und die Sorge, dass ich fertig wer-

den möchte, die Sorge, dass ich nicht

krank würde, dass nichts dazwischen

käme, vergiftete meine Zeit.

Damals legten sich mir die ersten

Falten, damals blieben auf der glatten

Stirnhaut des Jünglings die tiefen Sorge-

furchen stehen, die ich jetzt im Spiegel

sehe.

* *

*

Heute habe ich mich schon lange

e p S p i e q e 1.

Von Georg Freiherr von Ompteda.

f>

eute häbe ich lange vor dem Spiegel gesessen und hineinge-

J sehen. Lange, aufmerksam habe ich mich betrachtet, jeden

i§|Ssf Zug meines Gesichtes verfolgt, von allen Seiten einen neuen

Eindruck gewonnen. Eitel bin ich nie gewesen, so blieb ich

denn auch nie länger vor dem Spiegel als es gerade nöthig war, um mir

den Scheitel zu ziehen, die Haare zu bürsten. Auf mein Gesicht habe ich

niemals dabei geachtet. Heute nun blickte ich es lange an. So sonderbar

ist es doch eigentlich uns selbst zu sehen. —

Wieder schaute ich in den Spiegel. Ich drehte mich und mein Bild

drehte sich mit. Allerlei Stellungen suchte ich einzunehmen, um mir selbst

auszuweichen, aber jedesmal fand ich

mich doch wieder. Ich konnte mir nicht

entgehen. Da schaute ich denn gerade

hinein und nun erblickte ich zum ersten

Male Runzeln und Falten. Sie sind im

Laufe der Jahre gekommen. Ich habe

es nicht bemerkt. Das macht, ich bin

alt geworden. Der Spiegel muss einem

das erst sagen? — Ich legte ihn aus

der Hand . . .

Aber ich nahm ihn doch wieder vor

und sah hinein. Lange, lange. Früher

war mein Gesicht glatt, unbeschrieben.

Die Jahre haben alle ihre Zeichen zurück-

gelassen. Jetzt steht eine ganze Ge-

schichte in meinen Zügen — verworren

zwar — für mich — aber ich weiss, dass

es Buchstaben sind, diese Falten und

Runzeln, Buchstaben, die etwas bedeuten.

Nur, ich kann sie noch nicht entziffern.

Sie reden eine fremde Sprache.

Ich will sie lernen.

[Nachdruck verboten.]

Ein Anfang rnuss gemacht werden Zwei Zeichen trage ich im Gesicht,

deren Ursprung ich kenne. Dort will ich einsetzen, vielleicht lerne ich

dann auch die anderen verstehen.

Eine Narbe habe ich an der Schläfe, klein, fast viereckig, weiss mit

gezackten Rändern. Ich betrachte lange den hellen Fleck und allmählich

beginnt er seine Sprache zu reden.

Ich war ein Knabe damals. Aufgeweckt, lebhaft, und für gewöhnlich

lenkbar und gefügig wie ein Lamm. Nur manchmal kam etwas über mich,

das mich anders machte. Dann stieg mir das Blut zu Kopf — plötzlich

befiel mich sinnlose Wuth, und im Jähzorn, der mich wie ein Fieber über-

kommen, sah und hörte ich nichts mehr, wusste ich nicht mehr was ich that-

Eine Stunde vor dem Spiegel ver-

bracht, doch mir ist noch alles fremd.

Ich verstehe Nichts, und ich lese

Trauer und Enttäuschung dariiber aus

dem Spiegelbilde.

Ich werde vertrauter mit den krausen,

räthselhaften Zeichen. Nicht, dass ich

sie schon zu lesen vermöchte — doch

ich kenne allmählich ihre Lage und

Stellung zu einander. Wie einem nach

langem Betrachten eine Karte deutlicher

zu werden beginnt, wie sich mit der

Zeit die Strassen und Wege schärfer

abzeichnen, wie man durch langes Be-

schauen ein plastisches Bild von dem

Charakter der Landschaft bekommt —

so geht es mir.

Jede Falte im Gesicht muss ihre Ge-

schichte haben, denn jede wurde von der

Erregung einerStunde gelegt, jedeRunzel

vom Leid eines Zeitabschnittes gezogen.

Und auch die Freude liess ihre Spuren

zurück: auch das Lachen gräbt Furchen.

Arthur Ka n,pf‘

MODERNE KUNST

43

Oh! was ich meiner arrnen Mutter darnals schon für Noth gemacht,

Wieviel Thränen ich ihr gekostet! Aber ich konnte mich nicht ändern und

bessern, denn wenn der Anfall vorbei war, dann wüsste ich gar nichts

rnehr davon und vernahm nur was geschehen, wie es gewesen, aus den

Vorwürfen, die ich empfing. Und ich vermochte es nicht mich zu schützn

vor dem Jähzorn ehe er kam, denn er kündigte sich nicht an, er hing

nicht von Gelegenheit, Stimmung, Laune, Ereigniss ab, sondern er kam

Ungerufen, wenn ich mich seiner am wenigsten versah.

Und da einmal geschah etwas Furchtbares: ich erhob die Hand gegen

rueine Mutter in meiner sinnlosen Wuth, weil sie mir wehren wollte, eine

Vase auf den Fliessen der Veranda zu zerschlagen, die ich im Zorn er-

griffen, ich weiss nicht warum. Mein Vater sprang dazwischen. Er schlug

nach mir und traf mich mit seinem Siegelring, den er am kleinen Finger

trug, an der Schläfe, dass ich blutüberströmt zusammenbrach.

Seit diesem Tage trage ich jene kleine Narbe.

der Vergangenheit. Ich war etwas älter geworden und von meinem

Zorne geheilt. Die Musik hatte einen grossen Raum in meinem Leben

gewonnen. Stundenlang konnte ich lauschen, wenn meine Mutter am Flügel

sass, und Stunden täglich spielte ich selber die Geige. Meine liebe, meine

einzige Geige!

Dann nahm ich sie wohl in kindlichem Ueberschwang an die Backe

und sprang fiedelnd im Zimmer umher.

Ich fühlte mich so voller überschwellender Kraft und Seligkeit.

Und eines Tages, als ich wieder so henmihüpfte — nicht einmal

geigend sondern singend — indern ich mit dem Bogen in der rechten

Hand den Tact dazu schlug, in kindlicher Freude und Glückseligkeitsgefühl,

da rutschte ich plötzlich aus und stürzte so unglücklich auf das Instrument,

dass es zerbrach und seine Splitter mir an der Kinnlade in’s Fleisch drangen.

Die kleine Wunde musste genäht werden und blieb als Erinnerungs-

mal an mir.

Und an der Kinnlade habe ich ein zweites Erinnerungszeichen aus

Das scheint beides fast ohne

^hi;

acht bei Leuthen.

fyjhnj

Bedeutung, aber für mich bergen diese

Kindererlebnisse einen dauerndenWerth;

sie führen mir die beiden Tage in’s Ge-

dächtniss zurück, an denen ich die

schwere Erkenntniss gewann, dass auf

unserer Erde Gefahr leidet, wer sich

seinen Leidenschaften überlässt, und dass

hinter die Freude, sei sie auch noch so

harmlos, gesetzt ist für uns Menschen:

der Schmerz.

•X- *v

Der Spiegel sagt mir nichts mehr.

Ich vermag die Furchen, Male und Zei-

chen, die meinem Antlitz eingegraben

sind, nicht zu deuten. Nur die senk-

rechten Falten auf der Stirn, die mir

zwischen die Augen tief gezogen sind,

die kenne ich. Der Unmuth, der Aerger

legte sie mir. Oder sie wurden mir

durch Sinnen und Denken gebracht.

Da steigen wieder vergangene Bil-

der herauf: die schwere, die arbeitsame

Jugend.

Mein Vater war tot, Mutter und ich

standen ganz allein in der Welt. Da

klopfte die Sorge an unsere Thür. Wir

wussten, dass es noch reichen würde

bis in meine Studentenzeit hinein, aber

da wir von Anfang an vom Capital lebten,

musste es auch ohne Nothpfennig zu

Ende sein an einem bestimmten Tage.

Und bis dahin hiess es arbeiten, arbeiten

Tag und Nacht ohne Unterbrechung.

Eine Ferienpause hatte um Wochen

den Termin verkürzt, an dem das Geld

zu Ende war. Ruhe und Erholung gab

es für mich nicht mehr. Ich musste

fertig werden mit meinem Studium bis

zu einem bestimmten Tage. Ich musste

von diesem Tage ab selbst erwerben.

Und die Sorge, dass ich fertig wer-

den möchte, die Sorge, dass ich nicht

krank würde, dass nichts dazwischen

käme, vergiftete meine Zeit.

Damals legten sich mir die ersten

Falten, damals blieben auf der glatten

Stirnhaut des Jünglings die tiefen Sorge-

furchen stehen, die ich jetzt im Spiegel

sehe.

* *

*

Heute habe ich mich schon lange