Kunst der Nation

5

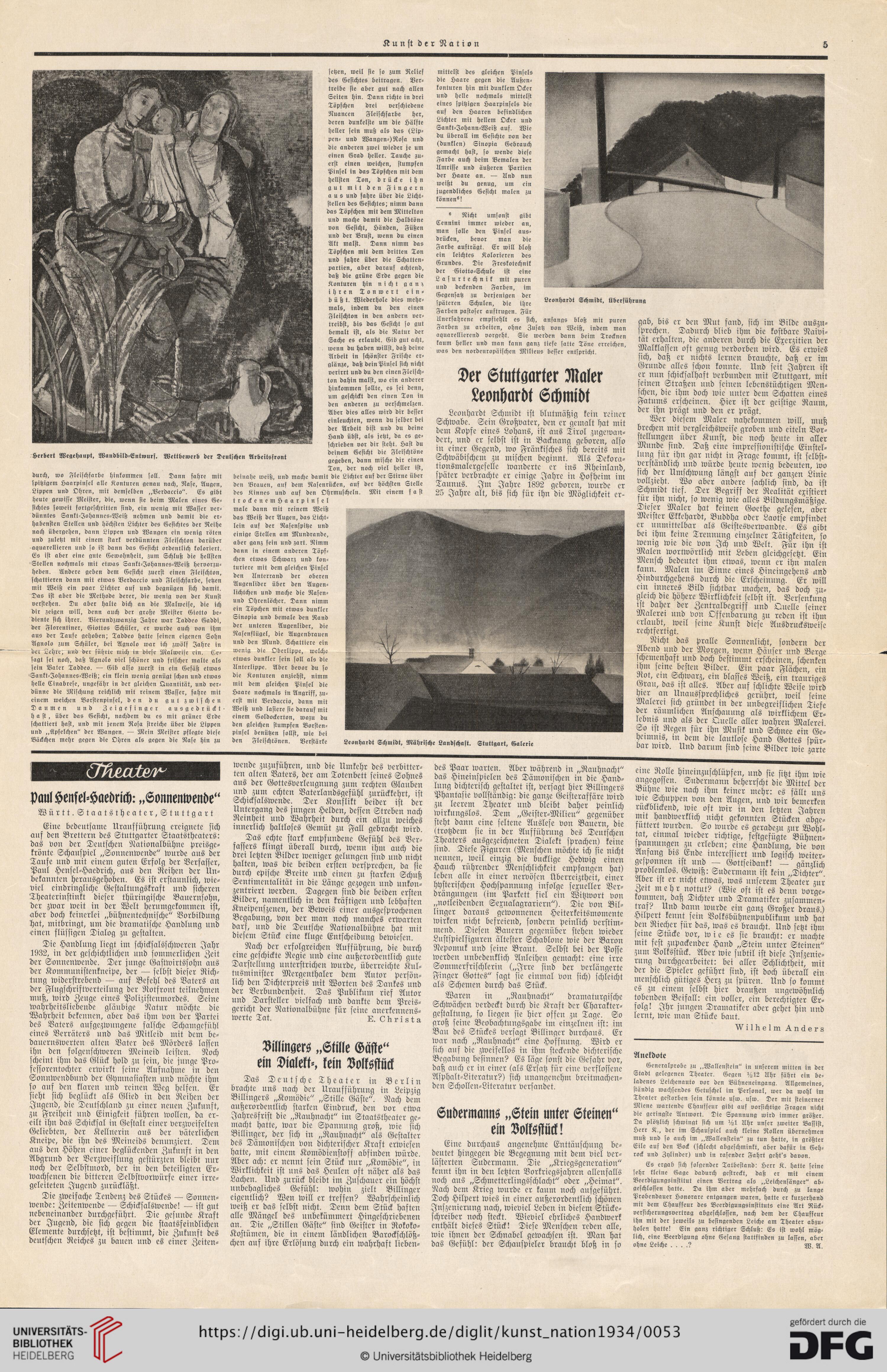

Herbert Wegehanpt, Wandbild-Entwurs. Wettbewerb der Deutschen Arbeitsfront

Leonhardt Schmidt, Überführung

durch, wo Fleischfarbe hinkommcn sott. Dann fahre mit

spitzigem Haarpinsel alle Konturen genau nach, Nase, Augen,

Lippen und Ohren, mit demselben „Verdaccio". Es gibt

heute gewisse Meister, die, wenn sie beim Malen eines Ge-

sichtes soweit fortgeschritten sind, ein wenig mit Wasser ver-

dünntes Sankt-Johannes-Weih nehmen und damit die er-

habensten Stellen und höchsten Lichter des Gesichtes der Reihe

nach übergehen, dann Lippen und Wangen ein wenig röten

und zuletzt mit einem stark verdünnten Fleischton darüber

aquarellieren und so ist dann das Gesicht ordentlich koloriert.

Es ist aber eine gute Gewohnheit, zum Schluß die hellsten

Stellen nochmals mit etwas Sankt-Johannes-Weiß hervorzu-

heben. Andere geben dem Gesicht zuerst einen Flcischton,

schattieren dann mit etwas Verdaccio und Fleischfarbe, setzen

mit Weih ein paar Lichter auf und begnügen sich damit.

Das ist aber die Methode derer, die wenig von der Kunst

verstehen. Du aber halte dich an die Malweise, die ich

dir zeigen will, denn auch der große Meister Giotto be-

diente sich ihrer. Vierundzwanzig Jahre war Taddeo Eaddi,

der Florentiner, Eiottos Schüler, er wurde auch von ihm

aus der Taufe gehoben; Taddeo hatte seinen eigenen Sohn

Agnolo zum Schüler, bei Agnolo war ich zwölf Jahre in

der Lehre, und der führte mich in diese Malweise ein. Ge-

sagt sei noch, daß Agnolo viel schöner und frischer malte als

sein Vater Taddeo. — Gib also zuerst in ein Gefäß etwas

<Sankt-Johannes-Weib; ein klein wenig genügt schon und etwas

Helle Cinabrese, ungefähr in der gleichen Quantität, und ver-

dünne die Mischung reichlich mit reinem Wasser, fahre mit

einem weichen Borstenpinsel, den du gut zwischen

Daumen und Zeigefinger ausgedrückt

h a st, über das Gesicht, nachdem du es mit grüner Erde

schattiert hast, und mit jenem Rosa streiche über die Lippen

und „Äpfelchen" der Wangen. — Mein Meister pflegte diese

Bäckchen mehr gegen die Ohren als gegen die Nase hin zu

setzen, weil sie so zum Relief

des Gesichtes beitragen. Ver-

treibe sie aber gut nach allen

Seiten hin. Dann richte in drei

Töpfchen drei verschiedene

Nuancen Fleischfarbe her,

deren dunkelste um die Hälfte

Heller sein muß als das (Lip-

pen- und Wangen-)Rosa und

die anderen zwei wieder je um

einen Grad Heller. Tauche zu-

erst einen weichen, stumpfen

Pinsel in das Töpfchen mit dem

hellsten Ton, drücke ihn

gut mit den Fingern

aus und fahre über die Licht-

stellen des Gesichtes; nimm dann

das Töpfchen mit dem Mittelton

und mache damit die Halbtöne

von Gesicht, Händen, Füßen

und der Brust, wenn du einen

Akt malst. Dann nimm das

Töpfchen mit dem dritten Ton

und fahre über die Schatten-

partien, aber darauf achtend,

daß die grüne Erde gegen die

Konturen hin nicht ganz

ihren Tonwert ein-

büßt. Wiederhole dies mehr-

mals, indem du den einen

Fleischton in den andern ver-

treibst, bis das Gesicht so gut

bemalt ist, als die Natur der

Sache es erlaubt. Gib gut acht,

wenn du haben willst, daß deine

Arbeit in schönster Frische er-

glänze, daß dein Pinsel sich nicht

verirrt und du den einen Fleisch-

ton dahin malst, wo ein anderer

hinkommen sollte, es sei denn,

um geschickt den einen Ton in

den anderen zu verschmelzen.

Aber dies alles wird dir besser

einleuchten, wenn du selber bei

der Arbeit bist und du deine

Hand übst, als jetzt, da es ge-

schrieben vor dir steht. Hast du

deinem Gesicht die Fleischtöne

gegeben, dann mische dir einen

Ton, der noch viel Heller ist,

beinahe weiß, und mache damit die Lichter auf der Stirne über

den Brauen, auf dem Nasenrücken, auf der höchsten Stelle

des Kinnes und auf den Ohrmuscheln. Mit einem f a st

trockenemHaarpinsel

male dann mit reinem Weiß

das Weiß der Augen, das Licht-

lein auf der Nasenspitze und

einige Stellen am Mundrande,

aber ganz fein und zart. Nimm

dann in einem anderen Töpf-

chen etwas Schwarz und kon-

turiere mit dem gleichen Pinsel

den Unterrand der oberen

Augenlider über den Augen-

lichtchen und mache die Nasen-

und Ohrenlöcher. Dann nimm

ein Töpchen mit etwas dunkler

Sinopia und bemale den Rand

der unteren Augenlider, die

Nasenflügel, die Augenbrauen

und den Mund. Schattiere ein

wenig die Oberlippe, welche

etwas dunkler sein soll als die

Unterlippe. Aber bevor du so

die Konturen anziehst, nimm

mit dem gleichen Pinsel die

Haare nochmals in Angriff, zu-

erst mit Verdaccio, dann mit

Weiß und lasiere sie darauf mit

einem Eoldockerton, wozu du

den gleichen stumpfen Borsten-

pinsel benützen sollst, wie bei

den Fleischtönen. Verstärke

mittelst des gleichen Pinsels

die Haare gegen die Außen-

konturen hin mit dunklem Ocker

und Helle nochmals mittelst

eines spitzigen Haarpinsels die

auf den Haaren befindlichen

Lichter mit Hellem Ocker und

Sankt-Johann-Weiß auf. Wie

du überall im Gesichte von der

(dunklen) Sinopia Gebrauch

gemacht hast, so wende diese

Farbe auch beim Bemalen der

Umrisse und äußeren Partien

der Haare an. — Und nun

weißt du genug, um ein

jugendliches Gesicht malen zu

können^!

° Nicht umsonst gibt

Cennini immer wieder an,

man solle den Pinsel aus-

drücken, bevor man die

Farbe aufträgt. Er will bloß

ein leichtes Kolorieren des

Grundes. Die Freskotechnik

der Giotto-Schule ist eine

Lasurtechnik mit puren

und deckenden Farben, im

Gegensatz zu derjenigen der

späteren Schulen, die ihre

Farben pastoser auftrugen. Für

Unerfahrene empfiehlt es sich, anfangs bloß mit puren

Farben zu arbeiten, ohne Zusatz von Weiß, indem man

aquarellierend vorgeht. Sie werden dann beim Trocknen

kaum Heller und man kann ganz tiefe satte Töne erreichen,

was den nordeuropäischen Milieus besser entspricht.

Der Stuttgarter Maler

Leonhardt Schmidt

Leonhardt Schmidt ist blntmäßig kein reiner

Schwabe. Sein Großvater, den er gemalt hat mit

dem Kopfe eines Lohans, ist aus Tirol zngewan-

dert, lind er selbst ist in Backnang geboren, also

in einer Gegend, wo Fränkisches sich bereits mit

Schwäbischem zu mischen beginnt. Als Dekoca-

tionsmalergeselle wanderte er ins Rheinland,

später verbrachte er einige Jahre in Hofheim im

Taunus. Im Jahre 1892 geboren, wurde er

25 Jahre alt, bis sich für ihn die Möglichkeit er-

gab, bis er den Mut fand, sich im Bilde auszu-

sprechen. Dadurch blieb ihm die kostbare Naivi-

tät erhalten, die anderen durch die Exerzitien der

Malklassen ost genug verdorben wird. Es erwies

sich, daß er nichts lernen brauchte, daß er im

Grunde alles schon konnte. Und seit Jahren ist

er nun schicksalhaft verbunden mit Stuttgart, mit

seinen Straßen und seinen lebenstüchtigen Men-

schen, die ihm doch wie unter dem Schatten eines

Fatums erscheinen. Hier ist der geistige Raum,

der ihn Prägt und den er Prägt.

Wer diesem Maler nahekommen will, muß

brechen mit vergleichsweise groben und eiteln Vor-

stellungen über Kunst, die noch heute in aller

Munde sind. Daß eine impressionistische Einstel-

lung für ihn gar nicht in Frage kommt, ist selbst-

verständlich und würde heute wenig bedeuten, wo

sich der Umschwung längst auf der ganzen Linie

vollzieht. Wo aber andere sachlich sind, da ist

Schmidt tief. Der Begriff der Realität existiert

für ihn nicht, so wenig wie alles Bildungsmäßige.

Dieser Maler hat keinen Goethe gelesen, aber

Meister Ekkehardt, Buddha oder Laotse empfindet

er unmittelbar als Geistesverwandte. Es gibt

bei ihm keine Trennung einzelner Tätigkeiten, so

wenig wie die von Ich und Welt. Für ihn ist

Malen wortwörtlich mit Leben gleichgesetzt. Ein

Mensch bedeutet ihm etwas, wenn er ihn malen

kann. Malen im Sinne eines Hineingehens und

Hindurchgehens durch die Erscheinung. Er will

ein inneres Bild sichtbar machen, das doch zu-

gleich die höhere Wirklichkeit selbst ist. Versenkung

ist daher der Zentralbegriff und Quelle seiner

Malerei und von Offenbarung zu reden ist ihm

erlaubt, weil seine Kunst diese Ausdrucksweise

rechtfertigt.

Nicht das pralle Sonnenlicht, sondern der

Abend und der Morgen, wenn Häuser und Berge

schemenhaft und doch bestimmt erscheinen, schenken

ihm seine besten Bilder. Ein paar Flächen, ein

Rot, ein Schwarz, ein blasses Weiß, ein trauriges

Grau, das ist alles. Aber auf schlichte Weise wird

hier an Unaussprechliches gerührt, weil seine

Malerei sich gründet in der unbegreiflichen Tiefe

der räumlichen Anschauung als wirklichem Er-

lebnis und als der Quelle aller wahren Malerei.

So ist Regen für ihn Musik und Schnee ein Ge-

heimnis, in dem die lautlose Hand Gottes spür-

bar wird. Und darum sind seine Bilder wie zarte

Leonhardt Schmidt, Mährische Landschaft. Stuttgart, Galerie

Paul Hensel-Haedrich: „Sonnenwende"

Württ. Staatstheater, Stuttgart

Eine bedeutsame Uraufführung ereignete sich

ans den Brettern des Stuttgarter Staatstheaters:

das voil der Deutscheu Nationalbühne preisge-

krönte Schauspiel „Souneuwende" wurde aus der

Taufe und mit eiuem guteu Erfolg der Verfasser,

Paul Heusel-Haedrich, aus den Reihen der Un-

bekannten herausgehoben. Es ist erstaunlich, wie-

viel eindringliche Gestaltungskraft und sicheren

Theaterinstinkt dieser thüringische Bailernsohn,

per zwar weit in der Welt herumgekommen ist,

aber doch keinerlei „bühnentechnische" Vorbildung

hat, mitbringt, um die dramatische Handlung und

einen flüssigen Dialog zu gestalten.

Die Handlung liegt im schicksalsschweren Jahr

1932, in der geschichtlichen und sommerlichen Zeit

der Sonnenwende. Der junge Gastwirtssohn ans

der Kommnnistenkneipe, der — selbst dieser Rich-

tung widerstrebend — auf Befehl des Vaters an

der Flugschriftverteiluug der Notsrout teilnehmen

muß, wird Zeuge eines Polizistenmordes. Seine

wahrheitsliebende gläubige Natur möchte die

Wahrheit bekennen, aber das ihm von der Partei

des Vaters anfgezwnngene falsche Schamgefühl

eines Verräters und das Mitleid mit dem be-

dauernswerten alten Vater des Mörders lassen

ihn den folgenschweren Meineid leisten. Noch

scheint ihm das Glück hold zu sein, die jnnge Pro-

fessorentochter erwirkt seine Ausnahme in den

Sonnwendbund der Gymnasiasten und möchte ihm

so ans den klaren und reinen Weg helfen. Er

sieht sich beglückt als Glied in den Reihen der

Jugend, die Deutschland zu einer neuen Zukunft,

zu Freiheit und Einigkeit führen wollen, da er-

eilt ihn das Schicksal in Gestalt einer verzweifelten

Geliebten, der Kellnerin ans der väterlichen

Kneipe, die ihn des Meineids denunziert. Dem

aus den Höhen einer beglückenden Zukunft in den

Abgrund der Verzweiflung gestürzten bleibt nur

noch der Selbstmord, der in den beteiligten Er-

wachsenen die bitteren Selbstvorwürfe einer irre-

geleiteten Jugend zurückläßt.

Die zweifache Tendenz des Stückes — Sonnen-

wende: Zeitenwende — Schicksalswende! — ist gut

nebeneinander durchgeführt. Die gcsuude Kraft

der Jugend, die sich gegen die staatsfeindlichen

Elemente durchsetzt, ist bestimmt, die Zukunft des

deutschen Reiches zu bauen und es einer Zeiten-

wende znzuführen, und die Umkehr des verbitter-

ten alten Vaters, der am Totenbett seines Sohnes

aus der Gottesverleugnung zum rechten Glauben

und zum echten Vaterlandsgefühl zurückkehrt, ist

Schicksalswende. Der Konflikt beider ist der

Untergang des jungen Helden, dessen Streben nach

Reinheit und Wahrheit durch ein allzn weiches

innerlich haltloses Gemüt zu Fall gebracht wird.

Das echte stark empfundene Gefühl des Ver-

fassers klingt überall dnrch, wenn ihm auch die

drei letzten Bilder weniger gelungen sind und nicht

halten, was die beiden ersten versprechen, da sie

durch epische Breite und einen zu starken Schuß

Sentimentalität in die Länge gezogen und unkon-

zentriert werden. Dagegen sind die beiden ersten

Bilder, namentlich in den kräftigen und lebhaften

Kneipenszenen, der Beweis einer ausgesprochenen

Begabung, von der man noch manches erwarten

darf, und die Deutsche Nationalbühne hat mit

diesem Stück eine kluge Entscheidung bewiesen.

Nach der erfolgreichen Aufführung, die durch

eine geschickte Regie und eine außerordentlich gute

Darstelluug unterstrichen wurde, überreichte Kul-

tusminister Mergenthaler dem Autor persön-

lich den Dichterpreis mit Worten des Dankes und

der Verbundenheit. Das Publikum rief Autor

und Darsteller vielfach und dankte dem Preis-

gericht der Nationalbühne für seine anerkennens-

werte Tat. 2. Obrista

Mingers „Stille Gäste"

ein Dialekt-, kein Volksstück

Das Deutsche Theater in Berlin

brachte uns nach der Uraufführung in Leipzig

Billingers „Komödie" „Stille Gäste". Nach dem

außerordentlich starken Eindruck, den vor etwa

Jahresfrist die „Rauhnacht" im Staatstheater ge-

macht hatte, war die Spannung groß, wie sich

Billinger, der sich in „Rauhnacht" als Gestalter

des Dämonischen von dichterischer Kraft erwiesen

hatte, mit einem Komödienstoff abfinden würde.

Aber ach: er nennt sein Stück nur „Komödie", iu

Wirklichkeit ist uus das Heulen oft näher als das

Lachen. Und zurück bleibt im Zuschauer ein höchst

unbehagliches Gefühl: wohin zielt Billinger

eigentlich? Wen will er treffen? Wahrscheinlich

weiß er das selbst nicht. Denn dem Stück haften

alle Mängel des unbekümmert Hingeschriebenen

an. Die „Stillen Gäste" sind Geister in Rokoko-

Kostümen, die in einem ländlichen Barockschlöß-

chen auf ihre Erlösung durch ein wahrhaft lieben-

des Paar warten. Aber während in „Rauhnacht"

das Hineinspielen des Dämonischen in die Hand-

lung dichterisch gestaltet ist, versagt hier Billingers

Phantasie vollständig: die ganze Geisteraffäre wird

zu leerem Theater und bleibt daher peinlich

wirkungslos. Dem „Geister-Milieu" gegenüber

steht dann eine seltene Auslese von Bauern, die

(trotzdem sie in der Aufführung des Deutschen

Theaters ausgezeichneten Dialekt sprachen) keine

sind. Diese Figuren (Menschen möchte ich sie nicht

nennen, weil einzig die bucklige Hedwig einen

Hauch rührender Menschlichkeit empfangen hat)

leben alle in einer nervösen Überreiztheit, einer

hysterischen Hochspannung infolge sexueller Ver-

drängungen (im Parkett fiel ein Witzwort von

„notleidenden Sexualagrariern"). Die von Bil-

linger daraus gewonnenen Heiterkeitsmomente

wirken nicht befreiend, sondern Peinlich verstim-

mend. Diesen Bauern gegenüber stehen wieder

Lustspielfiguren ältester Schablone wie der Baron

Nepomuk und seine Braut. Selbst bei der Posse

werden unbedenklich Anleihen gemacht: eine irre

Sommerfrischlern! („Irre sind der verlängerte

Finger Gottes" sagt sie einmal von sich) schleicht

als Schemen durch das Stück.

Wareu in „Rauhnacht" dramaturgische

Schwächen verdeckt durch die Kraft der Charakter-

gestaltung, so liegen sie hier offen zu Tage. So

groß seiue Beobachtungsgabe im einzelnen ist: im

Bau des Stückes versagt Billinger durchaus. Er

war uach „Rauhnacht" eine Hoffnung. Wird er

sich auf die zweifellos in ihm steckende dichterische

Begabung besinnen? Es läge sonst die Gefahr vor,

daß auch er in einer (als Ersatz für eine verflossene

Asphalt-Literatur?) sich unangenehm breitmachen-

den Schollen-Literatur versandet.

Sudermanns „Stein unter Steinen"

ein Volksstück!

Eine durchaus angenehme Enttäuschung be-

deutet hingegen die Begegnung mit dem viel ver-

lästerten Sudermann. Die „Kriegsgeneration"

kennt ihn in den letzten Vorkriegsjahren allenfalls

noch aus „Schmetterlingsschlacht" oder „Heimat".

Nach dem Krieg wurde er kaum noch aufgeführt.

Doch Hilpert wies in einer außerordentlich schönen

Inszenierung nach, wieviel Leben in diesem Stücke-

schreiber noch steckt. Wieviel ehrliches Handwerk

enthält dieses Stück! Diese Menschen reden alle,

wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Man hat

das Gefühl: der Schauspieler braucht bloß in so

eine Rolle hineinzuschlüpsen, und sie sitzt ihm wie

angegossen. Sudermann beherrscht die Mittel der

Bühne wie nach ihm keiner mehr: es fällt uns

wie Schuppen von den Augen, und wir bemerken

rückblickend, wie ost wir in den letzten Jahren

mit handwerklich nicht gekonnten Stücken abge-

füttert wurden. So wurde es geradezu zur Wohl-

tat, einmal wieder richtige, festgefügte Bühnen-

spannungen zu erleben; eine Handlung, die von

Anfang bis Ende interessiert und logisch weiter-

gesponnen ist und — Gottseidank! — gänzlich

problemlos. Gewiß: Sudermann ist kein „Dichter".

Aber ist er nicht etwas, was unserem Theater zur

Zeit mehr nottut? (Wie oft ist es denn vorge-

kommen, daß Dichter und Dramatiker zusammen-

traf? Und dann wurde ein ganz Großer draus.)

Hilpert kennt sein Volksbühnenpublikum und hat

den Riecher für das, was es braucht. Und setzt ihm

seine Stücke vor, w i e es sie braucht: er machte

mit fest zupackender Hand „Stein unter Steinen"

zum Volksstück. Aber wie subtil ist diese Inszenie-

rung durchgearbeitet: bei aller Schlichtheit, mit

der die Spieler geführt sind, ist doch überall ein

menschlich gütiges Herz zu spüren. Und so kommt

cs zu einem selbst hier draußen ungewöhnlich

tobenden Beifall: ein voller, ein berechtigter Er-

folg! Ihr jungen Dramatiker aber gehet hin und

lernt, wie man Stücke baut.

V/illlelrn Muckers

Anekdote

Generalprobe zu „Wallenstein" in unserem mitten in der

Stadt gelegenen Theater. Gegen ZL12 Uhr fährt ein be-

ladenes Leichenauto vor den Bühneneingang. Allgemeines,

ständig wachsendes Eetuschel im Personal, wer da wohl im

Theater gestorben sein könnte usw. usw. Der mit steinerner

Miene wartende Chauffeur gibt auf vorsichtige Fragen nicht

die geringste Antwort. Die Spannung wird immer größer.

Da plötzlich schwingt sich um schl Uhr unser zweiter Bassist,

Herr K., der im Schauspiel auch kleine Rollen übernehmen

muß und so auch im „Wallenstein" zu tun hatte, in größter

Eile auf den Bock (schlecht abgeschminkt, aber dafür in Geh-

rock und Zylinder) und in rasender Fahrt geht's davon.

Es ergab sich folgender Tatbestand: Herr K. hatte seine

sehr kleine Gage dadurch gestreckt, daß er mit einem

Beerdigungsinstitut einen Vertrag als „Leichensänger" ab-

geschlossen hatte. Da ihm aber mehrfach durch zu lange

Probendauer Honorare entgangen waren, hatte er kurzerhand

mit dem Chauffeur des Beerdigungsinstituts eine Art Rück-

versicherungsvertrag abgeschlossen, nach dem der Chauffeur

ihn mit der jeweils zu besingenden Leiche am Theater abzu-

holen hatte! Ein ganz richtiger Schluß: Es ist wohl mög-

lich, eine Beerdigung ohne Gesang stattfinden zu lasten, aber

ohne Leiche . . . .? W. A.

5

Herbert Wegehanpt, Wandbild-Entwurs. Wettbewerb der Deutschen Arbeitsfront

Leonhardt Schmidt, Überführung

durch, wo Fleischfarbe hinkommcn sott. Dann fahre mit

spitzigem Haarpinsel alle Konturen genau nach, Nase, Augen,

Lippen und Ohren, mit demselben „Verdaccio". Es gibt

heute gewisse Meister, die, wenn sie beim Malen eines Ge-

sichtes soweit fortgeschritten sind, ein wenig mit Wasser ver-

dünntes Sankt-Johannes-Weih nehmen und damit die er-

habensten Stellen und höchsten Lichter des Gesichtes der Reihe

nach übergehen, dann Lippen und Wangen ein wenig röten

und zuletzt mit einem stark verdünnten Fleischton darüber

aquarellieren und so ist dann das Gesicht ordentlich koloriert.

Es ist aber eine gute Gewohnheit, zum Schluß die hellsten

Stellen nochmals mit etwas Sankt-Johannes-Weiß hervorzu-

heben. Andere geben dem Gesicht zuerst einen Flcischton,

schattieren dann mit etwas Verdaccio und Fleischfarbe, setzen

mit Weih ein paar Lichter auf und begnügen sich damit.

Das ist aber die Methode derer, die wenig von der Kunst

verstehen. Du aber halte dich an die Malweise, die ich

dir zeigen will, denn auch der große Meister Giotto be-

diente sich ihrer. Vierundzwanzig Jahre war Taddeo Eaddi,

der Florentiner, Eiottos Schüler, er wurde auch von ihm

aus der Taufe gehoben; Taddeo hatte seinen eigenen Sohn

Agnolo zum Schüler, bei Agnolo war ich zwölf Jahre in

der Lehre, und der führte mich in diese Malweise ein. Ge-

sagt sei noch, daß Agnolo viel schöner und frischer malte als

sein Vater Taddeo. — Gib also zuerst in ein Gefäß etwas

<Sankt-Johannes-Weib; ein klein wenig genügt schon und etwas

Helle Cinabrese, ungefähr in der gleichen Quantität, und ver-

dünne die Mischung reichlich mit reinem Wasser, fahre mit

einem weichen Borstenpinsel, den du gut zwischen

Daumen und Zeigefinger ausgedrückt

h a st, über das Gesicht, nachdem du es mit grüner Erde

schattiert hast, und mit jenem Rosa streiche über die Lippen

und „Äpfelchen" der Wangen. — Mein Meister pflegte diese

Bäckchen mehr gegen die Ohren als gegen die Nase hin zu

setzen, weil sie so zum Relief

des Gesichtes beitragen. Ver-

treibe sie aber gut nach allen

Seiten hin. Dann richte in drei

Töpfchen drei verschiedene

Nuancen Fleischfarbe her,

deren dunkelste um die Hälfte

Heller sein muß als das (Lip-

pen- und Wangen-)Rosa und

die anderen zwei wieder je um

einen Grad Heller. Tauche zu-

erst einen weichen, stumpfen

Pinsel in das Töpfchen mit dem

hellsten Ton, drücke ihn

gut mit den Fingern

aus und fahre über die Licht-

stellen des Gesichtes; nimm dann

das Töpfchen mit dem Mittelton

und mache damit die Halbtöne

von Gesicht, Händen, Füßen

und der Brust, wenn du einen

Akt malst. Dann nimm das

Töpfchen mit dem dritten Ton

und fahre über die Schatten-

partien, aber darauf achtend,

daß die grüne Erde gegen die

Konturen hin nicht ganz

ihren Tonwert ein-

büßt. Wiederhole dies mehr-

mals, indem du den einen

Fleischton in den andern ver-

treibst, bis das Gesicht so gut

bemalt ist, als die Natur der

Sache es erlaubt. Gib gut acht,

wenn du haben willst, daß deine

Arbeit in schönster Frische er-

glänze, daß dein Pinsel sich nicht

verirrt und du den einen Fleisch-

ton dahin malst, wo ein anderer

hinkommen sollte, es sei denn,

um geschickt den einen Ton in

den anderen zu verschmelzen.

Aber dies alles wird dir besser

einleuchten, wenn du selber bei

der Arbeit bist und du deine

Hand übst, als jetzt, da es ge-

schrieben vor dir steht. Hast du

deinem Gesicht die Fleischtöne

gegeben, dann mische dir einen

Ton, der noch viel Heller ist,

beinahe weiß, und mache damit die Lichter auf der Stirne über

den Brauen, auf dem Nasenrücken, auf der höchsten Stelle

des Kinnes und auf den Ohrmuscheln. Mit einem f a st

trockenemHaarpinsel

male dann mit reinem Weiß

das Weiß der Augen, das Licht-

lein auf der Nasenspitze und

einige Stellen am Mundrande,

aber ganz fein und zart. Nimm

dann in einem anderen Töpf-

chen etwas Schwarz und kon-

turiere mit dem gleichen Pinsel

den Unterrand der oberen

Augenlider über den Augen-

lichtchen und mache die Nasen-

und Ohrenlöcher. Dann nimm

ein Töpchen mit etwas dunkler

Sinopia und bemale den Rand

der unteren Augenlider, die

Nasenflügel, die Augenbrauen

und den Mund. Schattiere ein

wenig die Oberlippe, welche

etwas dunkler sein soll als die

Unterlippe. Aber bevor du so

die Konturen anziehst, nimm

mit dem gleichen Pinsel die

Haare nochmals in Angriff, zu-

erst mit Verdaccio, dann mit

Weiß und lasiere sie darauf mit

einem Eoldockerton, wozu du

den gleichen stumpfen Borsten-

pinsel benützen sollst, wie bei

den Fleischtönen. Verstärke

mittelst des gleichen Pinsels

die Haare gegen die Außen-

konturen hin mit dunklem Ocker

und Helle nochmals mittelst

eines spitzigen Haarpinsels die

auf den Haaren befindlichen

Lichter mit Hellem Ocker und

Sankt-Johann-Weiß auf. Wie

du überall im Gesichte von der

(dunklen) Sinopia Gebrauch

gemacht hast, so wende diese

Farbe auch beim Bemalen der

Umrisse und äußeren Partien

der Haare an. — Und nun

weißt du genug, um ein

jugendliches Gesicht malen zu

können^!

° Nicht umsonst gibt

Cennini immer wieder an,

man solle den Pinsel aus-

drücken, bevor man die

Farbe aufträgt. Er will bloß

ein leichtes Kolorieren des

Grundes. Die Freskotechnik

der Giotto-Schule ist eine

Lasurtechnik mit puren

und deckenden Farben, im

Gegensatz zu derjenigen der

späteren Schulen, die ihre

Farben pastoser auftrugen. Für

Unerfahrene empfiehlt es sich, anfangs bloß mit puren

Farben zu arbeiten, ohne Zusatz von Weiß, indem man

aquarellierend vorgeht. Sie werden dann beim Trocknen

kaum Heller und man kann ganz tiefe satte Töne erreichen,

was den nordeuropäischen Milieus besser entspricht.

Der Stuttgarter Maler

Leonhardt Schmidt

Leonhardt Schmidt ist blntmäßig kein reiner

Schwabe. Sein Großvater, den er gemalt hat mit

dem Kopfe eines Lohans, ist aus Tirol zngewan-

dert, lind er selbst ist in Backnang geboren, also

in einer Gegend, wo Fränkisches sich bereits mit

Schwäbischem zu mischen beginnt. Als Dekoca-

tionsmalergeselle wanderte er ins Rheinland,

später verbrachte er einige Jahre in Hofheim im

Taunus. Im Jahre 1892 geboren, wurde er

25 Jahre alt, bis sich für ihn die Möglichkeit er-

gab, bis er den Mut fand, sich im Bilde auszu-

sprechen. Dadurch blieb ihm die kostbare Naivi-

tät erhalten, die anderen durch die Exerzitien der

Malklassen ost genug verdorben wird. Es erwies

sich, daß er nichts lernen brauchte, daß er im

Grunde alles schon konnte. Und seit Jahren ist

er nun schicksalhaft verbunden mit Stuttgart, mit

seinen Straßen und seinen lebenstüchtigen Men-

schen, die ihm doch wie unter dem Schatten eines

Fatums erscheinen. Hier ist der geistige Raum,

der ihn Prägt und den er Prägt.

Wer diesem Maler nahekommen will, muß

brechen mit vergleichsweise groben und eiteln Vor-

stellungen über Kunst, die noch heute in aller

Munde sind. Daß eine impressionistische Einstel-

lung für ihn gar nicht in Frage kommt, ist selbst-

verständlich und würde heute wenig bedeuten, wo

sich der Umschwung längst auf der ganzen Linie

vollzieht. Wo aber andere sachlich sind, da ist

Schmidt tief. Der Begriff der Realität existiert

für ihn nicht, so wenig wie alles Bildungsmäßige.

Dieser Maler hat keinen Goethe gelesen, aber

Meister Ekkehardt, Buddha oder Laotse empfindet

er unmittelbar als Geistesverwandte. Es gibt

bei ihm keine Trennung einzelner Tätigkeiten, so

wenig wie die von Ich und Welt. Für ihn ist

Malen wortwörtlich mit Leben gleichgesetzt. Ein

Mensch bedeutet ihm etwas, wenn er ihn malen

kann. Malen im Sinne eines Hineingehens und

Hindurchgehens durch die Erscheinung. Er will

ein inneres Bild sichtbar machen, das doch zu-

gleich die höhere Wirklichkeit selbst ist. Versenkung

ist daher der Zentralbegriff und Quelle seiner

Malerei und von Offenbarung zu reden ist ihm

erlaubt, weil seine Kunst diese Ausdrucksweise

rechtfertigt.

Nicht das pralle Sonnenlicht, sondern der

Abend und der Morgen, wenn Häuser und Berge

schemenhaft und doch bestimmt erscheinen, schenken

ihm seine besten Bilder. Ein paar Flächen, ein

Rot, ein Schwarz, ein blasses Weiß, ein trauriges

Grau, das ist alles. Aber auf schlichte Weise wird

hier an Unaussprechliches gerührt, weil seine

Malerei sich gründet in der unbegreiflichen Tiefe

der räumlichen Anschauung als wirklichem Er-

lebnis und als der Quelle aller wahren Malerei.

So ist Regen für ihn Musik und Schnee ein Ge-

heimnis, in dem die lautlose Hand Gottes spür-

bar wird. Und darum sind seine Bilder wie zarte

Leonhardt Schmidt, Mährische Landschaft. Stuttgart, Galerie

Paul Hensel-Haedrich: „Sonnenwende"

Württ. Staatstheater, Stuttgart

Eine bedeutsame Uraufführung ereignete sich

ans den Brettern des Stuttgarter Staatstheaters:

das voil der Deutscheu Nationalbühne preisge-

krönte Schauspiel „Souneuwende" wurde aus der

Taufe und mit eiuem guteu Erfolg der Verfasser,

Paul Heusel-Haedrich, aus den Reihen der Un-

bekannten herausgehoben. Es ist erstaunlich, wie-

viel eindringliche Gestaltungskraft und sicheren

Theaterinstinkt dieser thüringische Bailernsohn,

per zwar weit in der Welt herumgekommen ist,

aber doch keinerlei „bühnentechnische" Vorbildung

hat, mitbringt, um die dramatische Handlung und

einen flüssigen Dialog zu gestalten.

Die Handlung liegt im schicksalsschweren Jahr

1932, in der geschichtlichen und sommerlichen Zeit

der Sonnenwende. Der junge Gastwirtssohn ans

der Kommnnistenkneipe, der — selbst dieser Rich-

tung widerstrebend — auf Befehl des Vaters an

der Flugschriftverteiluug der Notsrout teilnehmen

muß, wird Zeuge eines Polizistenmordes. Seine

wahrheitsliebende gläubige Natur möchte die

Wahrheit bekennen, aber das ihm von der Partei

des Vaters anfgezwnngene falsche Schamgefühl

eines Verräters und das Mitleid mit dem be-

dauernswerten alten Vater des Mörders lassen

ihn den folgenschweren Meineid leisten. Noch

scheint ihm das Glück hold zu sein, die jnnge Pro-

fessorentochter erwirkt seine Ausnahme in den

Sonnwendbund der Gymnasiasten und möchte ihm

so ans den klaren und reinen Weg helfen. Er

sieht sich beglückt als Glied in den Reihen der

Jugend, die Deutschland zu einer neuen Zukunft,

zu Freiheit und Einigkeit führen wollen, da er-

eilt ihn das Schicksal in Gestalt einer verzweifelten

Geliebten, der Kellnerin ans der väterlichen

Kneipe, die ihn des Meineids denunziert. Dem

aus den Höhen einer beglückenden Zukunft in den

Abgrund der Verzweiflung gestürzten bleibt nur

noch der Selbstmord, der in den beteiligten Er-

wachsenen die bitteren Selbstvorwürfe einer irre-

geleiteten Jugend zurückläßt.

Die zweifache Tendenz des Stückes — Sonnen-

wende: Zeitenwende — Schicksalswende! — ist gut

nebeneinander durchgeführt. Die gcsuude Kraft

der Jugend, die sich gegen die staatsfeindlichen

Elemente durchsetzt, ist bestimmt, die Zukunft des

deutschen Reiches zu bauen und es einer Zeiten-

wende znzuführen, und die Umkehr des verbitter-

ten alten Vaters, der am Totenbett seines Sohnes

aus der Gottesverleugnung zum rechten Glauben

und zum echten Vaterlandsgefühl zurückkehrt, ist

Schicksalswende. Der Konflikt beider ist der

Untergang des jungen Helden, dessen Streben nach

Reinheit und Wahrheit durch ein allzn weiches

innerlich haltloses Gemüt zu Fall gebracht wird.

Das echte stark empfundene Gefühl des Ver-

fassers klingt überall dnrch, wenn ihm auch die

drei letzten Bilder weniger gelungen sind und nicht

halten, was die beiden ersten versprechen, da sie

durch epische Breite und einen zu starken Schuß

Sentimentalität in die Länge gezogen und unkon-

zentriert werden. Dagegen sind die beiden ersten

Bilder, namentlich in den kräftigen und lebhaften

Kneipenszenen, der Beweis einer ausgesprochenen

Begabung, von der man noch manches erwarten

darf, und die Deutsche Nationalbühne hat mit

diesem Stück eine kluge Entscheidung bewiesen.

Nach der erfolgreichen Aufführung, die durch

eine geschickte Regie und eine außerordentlich gute

Darstelluug unterstrichen wurde, überreichte Kul-

tusminister Mergenthaler dem Autor persön-

lich den Dichterpreis mit Worten des Dankes und

der Verbundenheit. Das Publikum rief Autor

und Darsteller vielfach und dankte dem Preis-

gericht der Nationalbühne für seine anerkennens-

werte Tat. 2. Obrista

Mingers „Stille Gäste"

ein Dialekt-, kein Volksstück

Das Deutsche Theater in Berlin

brachte uns nach der Uraufführung in Leipzig

Billingers „Komödie" „Stille Gäste". Nach dem

außerordentlich starken Eindruck, den vor etwa

Jahresfrist die „Rauhnacht" im Staatstheater ge-

macht hatte, war die Spannung groß, wie sich

Billinger, der sich in „Rauhnacht" als Gestalter

des Dämonischen von dichterischer Kraft erwiesen

hatte, mit einem Komödienstoff abfinden würde.

Aber ach: er nennt sein Stück nur „Komödie", iu

Wirklichkeit ist uus das Heulen oft näher als das

Lachen. Und zurück bleibt im Zuschauer ein höchst

unbehagliches Gefühl: wohin zielt Billinger

eigentlich? Wen will er treffen? Wahrscheinlich

weiß er das selbst nicht. Denn dem Stück haften

alle Mängel des unbekümmert Hingeschriebenen

an. Die „Stillen Gäste" sind Geister in Rokoko-

Kostümen, die in einem ländlichen Barockschlöß-

chen auf ihre Erlösung durch ein wahrhaft lieben-

des Paar warten. Aber während in „Rauhnacht"

das Hineinspielen des Dämonischen in die Hand-

lung dichterisch gestaltet ist, versagt hier Billingers

Phantasie vollständig: die ganze Geisteraffäre wird

zu leerem Theater und bleibt daher peinlich

wirkungslos. Dem „Geister-Milieu" gegenüber

steht dann eine seltene Auslese von Bauern, die

(trotzdem sie in der Aufführung des Deutschen

Theaters ausgezeichneten Dialekt sprachen) keine

sind. Diese Figuren (Menschen möchte ich sie nicht

nennen, weil einzig die bucklige Hedwig einen

Hauch rührender Menschlichkeit empfangen hat)

leben alle in einer nervösen Überreiztheit, einer

hysterischen Hochspannung infolge sexueller Ver-

drängungen (im Parkett fiel ein Witzwort von

„notleidenden Sexualagrariern"). Die von Bil-

linger daraus gewonnenen Heiterkeitsmomente

wirken nicht befreiend, sondern Peinlich verstim-

mend. Diesen Bauern gegenüber stehen wieder

Lustspielfiguren ältester Schablone wie der Baron

Nepomuk und seine Braut. Selbst bei der Posse

werden unbedenklich Anleihen gemacht: eine irre

Sommerfrischlern! („Irre sind der verlängerte

Finger Gottes" sagt sie einmal von sich) schleicht

als Schemen durch das Stück.

Wareu in „Rauhnacht" dramaturgische

Schwächen verdeckt durch die Kraft der Charakter-

gestaltung, so liegen sie hier offen zu Tage. So

groß seiue Beobachtungsgabe im einzelnen ist: im

Bau des Stückes versagt Billinger durchaus. Er

war uach „Rauhnacht" eine Hoffnung. Wird er

sich auf die zweifellos in ihm steckende dichterische

Begabung besinnen? Es läge sonst die Gefahr vor,

daß auch er in einer (als Ersatz für eine verflossene

Asphalt-Literatur?) sich unangenehm breitmachen-

den Schollen-Literatur versandet.

Sudermanns „Stein unter Steinen"

ein Volksstück!

Eine durchaus angenehme Enttäuschung be-

deutet hingegen die Begegnung mit dem viel ver-

lästerten Sudermann. Die „Kriegsgeneration"

kennt ihn in den letzten Vorkriegsjahren allenfalls

noch aus „Schmetterlingsschlacht" oder „Heimat".

Nach dem Krieg wurde er kaum noch aufgeführt.

Doch Hilpert wies in einer außerordentlich schönen

Inszenierung nach, wieviel Leben in diesem Stücke-

schreiber noch steckt. Wieviel ehrliches Handwerk

enthält dieses Stück! Diese Menschen reden alle,

wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Man hat

das Gefühl: der Schauspieler braucht bloß in so

eine Rolle hineinzuschlüpsen, und sie sitzt ihm wie

angegossen. Sudermann beherrscht die Mittel der

Bühne wie nach ihm keiner mehr: es fällt uns

wie Schuppen von den Augen, und wir bemerken

rückblickend, wie ost wir in den letzten Jahren

mit handwerklich nicht gekonnten Stücken abge-

füttert wurden. So wurde es geradezu zur Wohl-

tat, einmal wieder richtige, festgefügte Bühnen-

spannungen zu erleben; eine Handlung, die von

Anfang bis Ende interessiert und logisch weiter-

gesponnen ist und — Gottseidank! — gänzlich

problemlos. Gewiß: Sudermann ist kein „Dichter".

Aber ist er nicht etwas, was unserem Theater zur

Zeit mehr nottut? (Wie oft ist es denn vorge-

kommen, daß Dichter und Dramatiker zusammen-

traf? Und dann wurde ein ganz Großer draus.)

Hilpert kennt sein Volksbühnenpublikum und hat

den Riecher für das, was es braucht. Und setzt ihm

seine Stücke vor, w i e es sie braucht: er machte

mit fest zupackender Hand „Stein unter Steinen"

zum Volksstück. Aber wie subtil ist diese Inszenie-

rung durchgearbeitet: bei aller Schlichtheit, mit

der die Spieler geführt sind, ist doch überall ein

menschlich gütiges Herz zu spüren. Und so kommt

cs zu einem selbst hier draußen ungewöhnlich

tobenden Beifall: ein voller, ein berechtigter Er-

folg! Ihr jungen Dramatiker aber gehet hin und

lernt, wie man Stücke baut.

V/illlelrn Muckers

Anekdote

Generalprobe zu „Wallenstein" in unserem mitten in der

Stadt gelegenen Theater. Gegen ZL12 Uhr fährt ein be-

ladenes Leichenauto vor den Bühneneingang. Allgemeines,

ständig wachsendes Eetuschel im Personal, wer da wohl im

Theater gestorben sein könnte usw. usw. Der mit steinerner

Miene wartende Chauffeur gibt auf vorsichtige Fragen nicht

die geringste Antwort. Die Spannung wird immer größer.

Da plötzlich schwingt sich um schl Uhr unser zweiter Bassist,

Herr K., der im Schauspiel auch kleine Rollen übernehmen

muß und so auch im „Wallenstein" zu tun hatte, in größter

Eile auf den Bock (schlecht abgeschminkt, aber dafür in Geh-

rock und Zylinder) und in rasender Fahrt geht's davon.

Es ergab sich folgender Tatbestand: Herr K. hatte seine

sehr kleine Gage dadurch gestreckt, daß er mit einem

Beerdigungsinstitut einen Vertrag als „Leichensänger" ab-

geschlossen hatte. Da ihm aber mehrfach durch zu lange

Probendauer Honorare entgangen waren, hatte er kurzerhand

mit dem Chauffeur des Beerdigungsinstituts eine Art Rück-

versicherungsvertrag abgeschlossen, nach dem der Chauffeur

ihn mit der jeweils zu besingenden Leiche am Theater abzu-

holen hatte! Ein ganz richtiger Schluß: Es ist wohl mög-

lich, eine Beerdigung ohne Gesang stattfinden zu lasten, aber

ohne Leiche . . . .? W. A.