Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 11.1919

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0650

DOI Heft:

Heft 19

DOI Artikel:Pelka, Otto: Ältere Bersteinarbeiten

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0650

erzielt werden, find das Schneiden und Schleifen.

Bei dem erfteren erfolgt wie in der Steinfctjneide-

kunft die Modellierung durch) Ausheben des Grun-

des oder durch) Vertiefen des Mufters; es er-

geben [ich) dadurch) Reliefwirkungen wie bei den

Kameen und Gemmen. Einzelheiten, die der

Schnitt nicht herausarbeiten kann, werden durch

Gravierung nachgeholt. Diefe Intagliomanier wird

nun nicht nur wie beim Glas auf der Schaufeite

angewandt; der Bernfteinfctjneider des 17. und

18. Jahrhunderts benutzt gern durchsichtige Stein-

forten zur Anbringung der Verzierung auch auf

der Rückfeite und erreicht dadurch und in Ver-

bindung mit einer Unterlage aus gefärbter oder

naturfarbiger Silberfolie eine größere Plaftik des

Ciefreliefs. Ganz der Glastechnik entfprecßend

wird der Gravierftahl verwendet, feltener allein

für [ich ohne 3ufüSenah)me des Meffers; doch

find die in diefer Uleife hjergeftellten Mufter, weil

ihnen die Licht- und Sd)attenunterfch)iede fehlen,

wenig markant. Bei der Verzierung größerer

Flächen an Möbeln, ßausaltären und Kaffetten

wird zur Belebung der Schau- und Innenfeiten

gern nebeneinander durchsichtiger und opaker Stein

verwandt, indem wie bei Architekturformen deren

einzelne Konftruktionsteile aus verfch)iedenfarbigem

Stein hergeftellt werden oder bei folchjen Stücken,

die eine geometrifchje Mufterung erhalten, durch

Nebeneinanderftellen verfchpedenfarbiger Platten

mofaikartige Wirkungen erzielt werden.

Im Rahmen dieses kurzen Auffaßes kann von

den einzelnen Denkmälern naturgemäß nur das Notdürftigfte gefagt werden. Eine ein-

gehendere Behandlung, die die in der jetzigen geit erreichbaren Arbeiten umfaßt, erfolgt

im 3ufammenhange mit der Gefamtentwicklung der Bernfteinkunft an anderer Stelle.1

Im großen ganzen laSen fiel) die gefamten Bernfteinarbeiten in zwei Gruppen zu-

fammenfaSen: fie find entweder 3weckkunft oder Scßauftücke ol)ne praktifchje Ver-

wendbarkeit. 3u den erfteren gehören die größeren oder kleineren woßl als Scßmuck-

beßältniSe verwendeten Kabinette (Abb. 1, 2), die fiel) in ihren frühen Stücken eng

an einen ftreng ard)itektonifch)en Aufbau halten, des weiteren die Kabinettfehränke

(Abb. 3), FJausaltäre und Spiegelral)men und fchSießlich) die lange Reihe der Dofen

(Abb. 4, 5), Cabatieren und Etuis für alle möglichen Bedarfsgegenftände und die Stock-

knöpfe. Unter allen diefen Stücken ift kaum eines — und das ift das bedeutfame kunft-

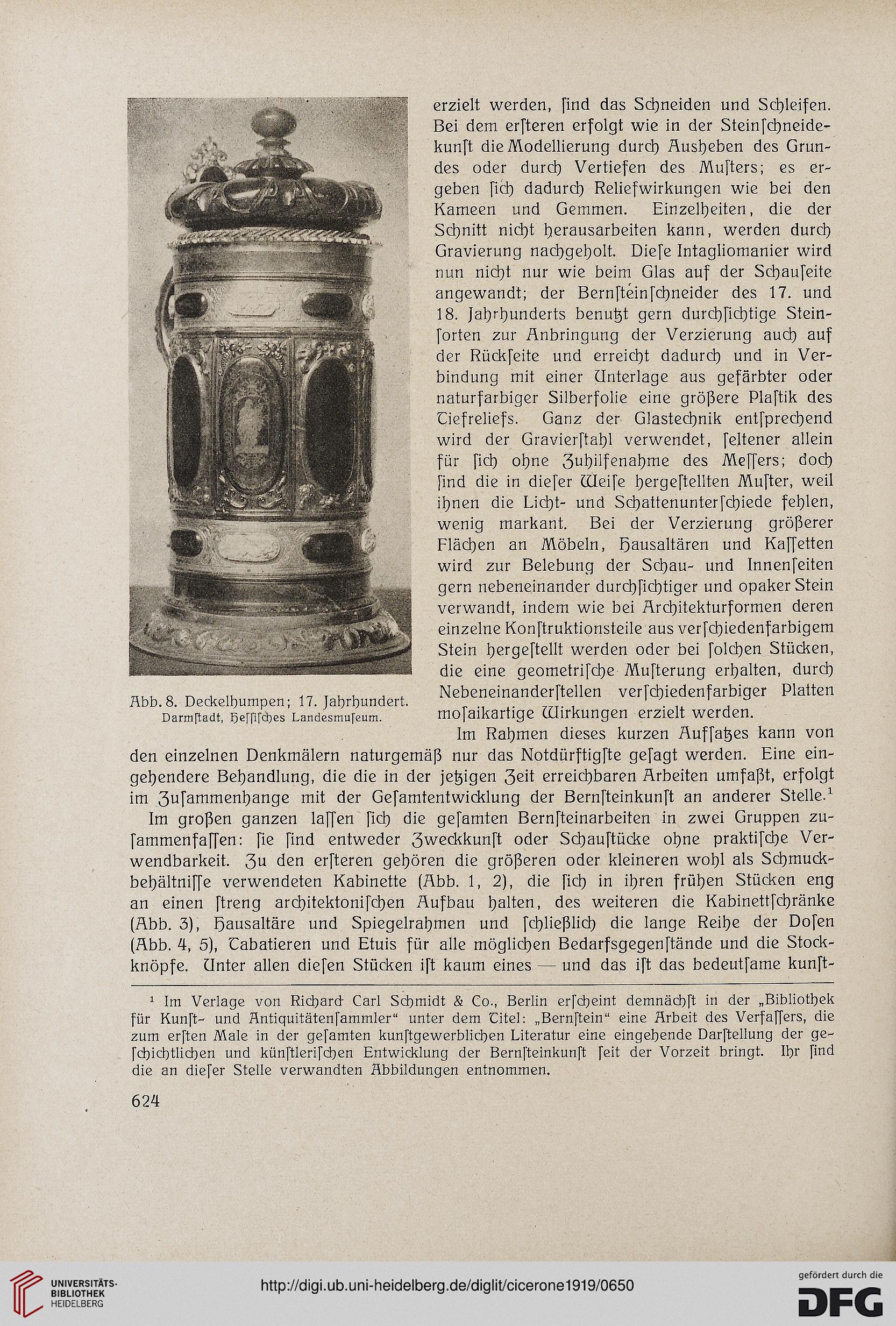

Äbb. 8. Deckelhumpen; 17. Jahrhundert

Darmftadt, peffifdjes Landesmufeum.

1 Im Verlage von Richard Carl Schmidt & Co., Berlin erfchieint demnächst in der „Bibliothek

für Kunft- und Äntiquitätenfammler“ unter dem Eitel: „Bernftein“ eine Arbeit des Verfaffers, die

zum erften Male in der gefamten kunftgewerblicben Literatur eine eingehende Darftellung der ge-

fch)ich)tlicben und kiinftlerifcben Entwicklung der Bernfteinkunft feit der Vorzeit bringt. Ihr find

die an diefer Stelle verwandten Abbildungen entnommen.

624