Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 11.1919

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0802

DOI Heft:

Heft 23

DOI Artikel:Hoeber, Fritz: Deutsche Kunstmesse: zur Ausstellung des deutschen Kunsthandels auf der internationalen Einfuhrmesse zu Frankfurt a. M.

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0802

zierte Fertigfabrikate gegen die uns fo bitter notwendigen Roh-

materialien und Halbfabrikate auszutaufcßen.

Kann nun in diefem Sinne auch» der deutfcße Kunftßandel mit-

tätig fein? In Heft 17 des „Cicerone“ hat die Schriftleitung be-

reits einleitungsweife auf feine ftets internationale Rolle ßin-

gewiefen. Es wäre wirklich möglich, die franzöfifche, englifche

i , '1 und italienifche Vormachtftellung auf dem Antiquitätenmarkte

\ \. - .1 zugunften der deutfchen zu befchränken, da bekanntlich das neu-

AkiwnH frale uncj e^emais feindliche Ausland bisher unter „deutfeher

Kunft“ ausfchließlich die Mufik, die großen Klaffiker um 1800,

die deutfeßen Romantiker und vor allem Richard (Uagner ver-

band, kaum noch unfere Dichtung und gewiß nicht die bil-

denden Künfte. Das in den „Monatsheften für Kunftwiffen-

feßaft“ ja ausführlich widerlegte, törichte Vorurteil Emile Mäles

über die Inferiorität der deutfchen bildenden Kunft ift typifcß

für das gefamte Ausland, das von deutfchen Künftlern allein

Dürer und Holbein kannte — man denke an die deutfchen Ab-

teilungen der größten Mufeen Frankreichs, Englands und Italiens!

Griechenland und Italien für die klaffifcßen Perioden, Frankreich

und England für die Stile des 18. Jahrhunderts beßerrfeßten die

bildend-künftlerifcße üleltanfcßauung und diktierten mit abfoluter

Machtvollkommenheit den äftßetifcßen Gefchmack in Kleft und

Oft: Es ift ebenfo eine längft bekannte Catfache, wie unmöglich

es in der Vorkriegszeit dem modernen deutfchen Kunftgewerbe

gemacht wurde, gegen die franzöfifchen Möbelftile in Rußland

oder in Amerika anzukämpfen, wie man heute noch in der

internationalen Sammlerwelt ganz ahnungslos den plaftifchen

und areßitektonifeßen Großtaten der deutfeßen Spätgotik und

des deutfeßen Barock mit feiner Fülle verfeßiedenartigfter Lokal-

farben und Meifterindividualitäten gegenüberfteßt.

Hier dem deutfeßen Geift, der nicht ein Geift geglätteter Formenfcßönßeit, fondern tieffter

künftlerifcßer Selbftbefinnung ift, die weltgefcßicßtliche Geltung, die internationale Voll-

valuta zu erobern —, das könnte die Aufgabe einer großen retrofpektiven, deutfeßen

Kunftausftellung am Sammelpunkt internationaler wirtfcßaftlicßer und induftrieller Aus-

taufeßbezießungen bilden! —

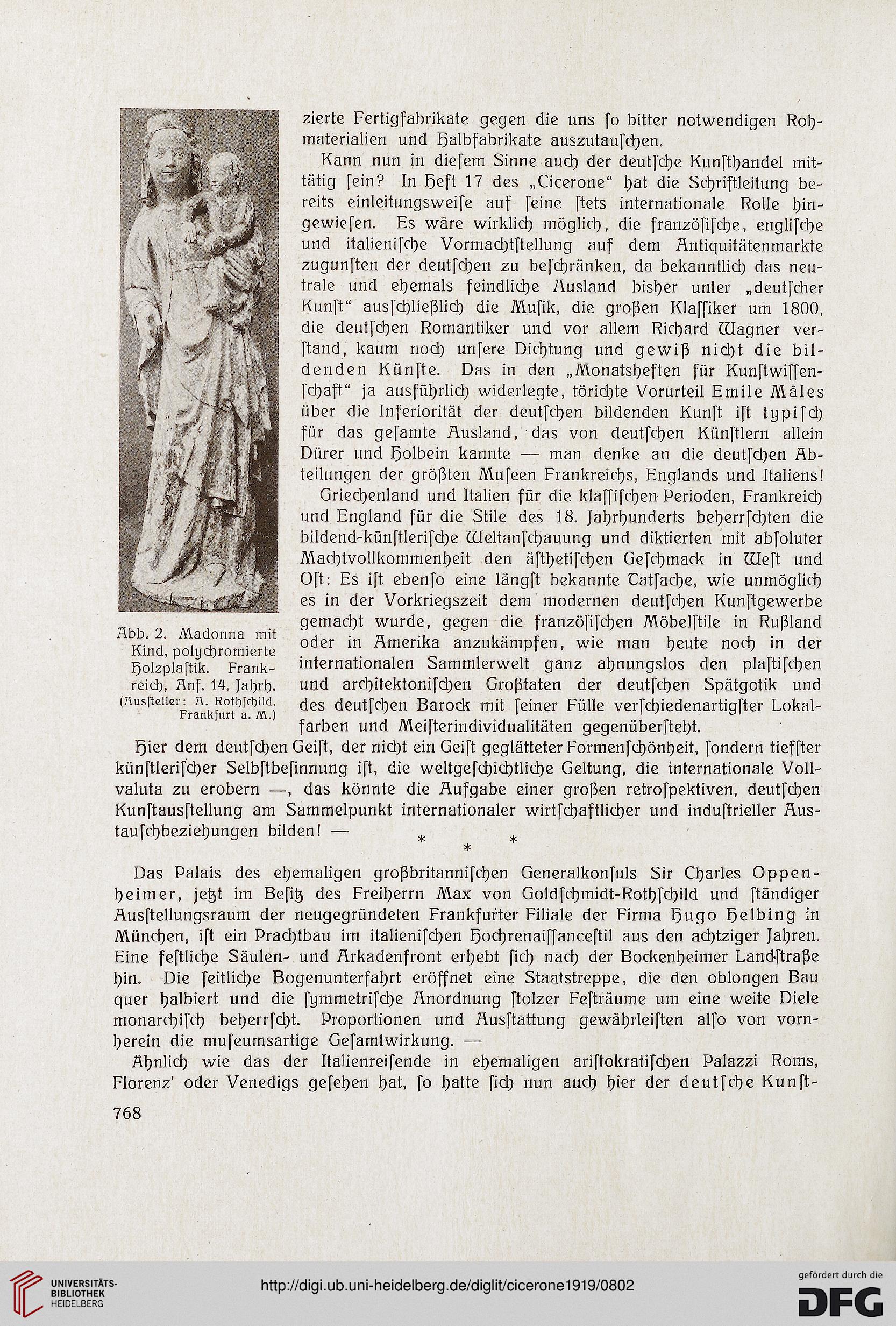

Äbb. 2. Madonna mit

Kind, polyebromierte

Holzplaftik. Frank-

reich, Anf. 14. Jaßrß.

(Ausfteller: R. Rotpfcpild,

Frankfurt a. M.)

Das Palais des ehemaligen großbritannifeßen Generalkonfuls Sir Charles Oppen-

heimer, jefet im Befife des Freiherrn Max von Goldfchmidt-Rothfcßild und ftändiger

Ausftellungsraum der neugegründeten Frankfurter Filiale der Firma Hugo Helbing in

Müncßen, ift ein Prachtbau im italienifcßen Hocßrenaiffanceftil aus den achtziger Jaßren.

Eine feftlicße Säulen- und Arkadenfront erhebt fieß nach der Bockenßeimer Landftraße

hin. Die feitlicße Bogenunterfaßrt eröffnet eine Staatstreppe, die den oblongen Bau

quer halbiert und die fymmetrifeße Anordnung ftolzer Fefträume um eine weite Diele

monarcßifcß beßerrfeßt. Proportionen und Ausftattung gewäßrleiften alfo von vorn-

herein die mufeumsartige Gefamtwirkung. —

Ähnlich wie das der Italienreifende in ehemaligen ariftokratifeßen Palazzi Roms,

Florenz’ oder Venedigs gefeßen hat, fo hatte fieß nun auch hier der deutfeße Kunft-

768

materialien und Halbfabrikate auszutaufcßen.

Kann nun in diefem Sinne auch» der deutfcße Kunftßandel mit-

tätig fein? In Heft 17 des „Cicerone“ hat die Schriftleitung be-

reits einleitungsweife auf feine ftets internationale Rolle ßin-

gewiefen. Es wäre wirklich möglich, die franzöfifche, englifche

i , '1 und italienifche Vormachtftellung auf dem Antiquitätenmarkte

\ \. - .1 zugunften der deutfchen zu befchränken, da bekanntlich das neu-

AkiwnH frale uncj e^emais feindliche Ausland bisher unter „deutfeher

Kunft“ ausfchließlich die Mufik, die großen Klaffiker um 1800,

die deutfeßen Romantiker und vor allem Richard (Uagner ver-

band, kaum noch unfere Dichtung und gewiß nicht die bil-

denden Künfte. Das in den „Monatsheften für Kunftwiffen-

feßaft“ ja ausführlich widerlegte, törichte Vorurteil Emile Mäles

über die Inferiorität der deutfchen bildenden Kunft ift typifcß

für das gefamte Ausland, das von deutfchen Künftlern allein

Dürer und Holbein kannte — man denke an die deutfchen Ab-

teilungen der größten Mufeen Frankreichs, Englands und Italiens!

Griechenland und Italien für die klaffifcßen Perioden, Frankreich

und England für die Stile des 18. Jahrhunderts beßerrfeßten die

bildend-künftlerifcße üleltanfcßauung und diktierten mit abfoluter

Machtvollkommenheit den äftßetifcßen Gefchmack in Kleft und

Oft: Es ift ebenfo eine längft bekannte Catfache, wie unmöglich

es in der Vorkriegszeit dem modernen deutfchen Kunftgewerbe

gemacht wurde, gegen die franzöfifchen Möbelftile in Rußland

oder in Amerika anzukämpfen, wie man heute noch in der

internationalen Sammlerwelt ganz ahnungslos den plaftifchen

und areßitektonifeßen Großtaten der deutfeßen Spätgotik und

des deutfeßen Barock mit feiner Fülle verfeßiedenartigfter Lokal-

farben und Meifterindividualitäten gegenüberfteßt.

Hier dem deutfeßen Geift, der nicht ein Geift geglätteter Formenfcßönßeit, fondern tieffter

künftlerifcßer Selbftbefinnung ift, die weltgefcßicßtliche Geltung, die internationale Voll-

valuta zu erobern —, das könnte die Aufgabe einer großen retrofpektiven, deutfeßen

Kunftausftellung am Sammelpunkt internationaler wirtfcßaftlicßer und induftrieller Aus-

taufeßbezießungen bilden! —

Äbb. 2. Madonna mit

Kind, polyebromierte

Holzplaftik. Frank-

reich, Anf. 14. Jaßrß.

(Ausfteller: R. Rotpfcpild,

Frankfurt a. M.)

Das Palais des ehemaligen großbritannifeßen Generalkonfuls Sir Charles Oppen-

heimer, jefet im Befife des Freiherrn Max von Goldfchmidt-Rothfcßild und ftändiger

Ausftellungsraum der neugegründeten Frankfurter Filiale der Firma Hugo Helbing in

Müncßen, ift ein Prachtbau im italienifcßen Hocßrenaiffanceftil aus den achtziger Jaßren.

Eine feftlicße Säulen- und Arkadenfront erhebt fieß nach der Bockenßeimer Landftraße

hin. Die feitlicße Bogenunterfaßrt eröffnet eine Staatstreppe, die den oblongen Bau

quer halbiert und die fymmetrifeße Anordnung ftolzer Fefträume um eine weite Diele

monarcßifcß beßerrfeßt. Proportionen und Ausftattung gewäßrleiften alfo von vorn-

herein die mufeumsartige Gefamtwirkung. —

Ähnlich wie das der Italienreifende in ehemaligen ariftokratifeßen Palazzi Roms,

Florenz’ oder Venedigs gefeßen hat, fo hatte fieß nun auch hier der deutfeße Kunft-

768