Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 4.1912

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0028

DOI Heft:

1. Heft

DOI Artikel:Falke, Otto von: Die Ausstellung von Kirchengewändern des Mittelalters im Berliner Kunstgewerbe

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0028

AUSSTELLUNG VON KIRCHENGEWÄNDERN DES MITTELALTERS

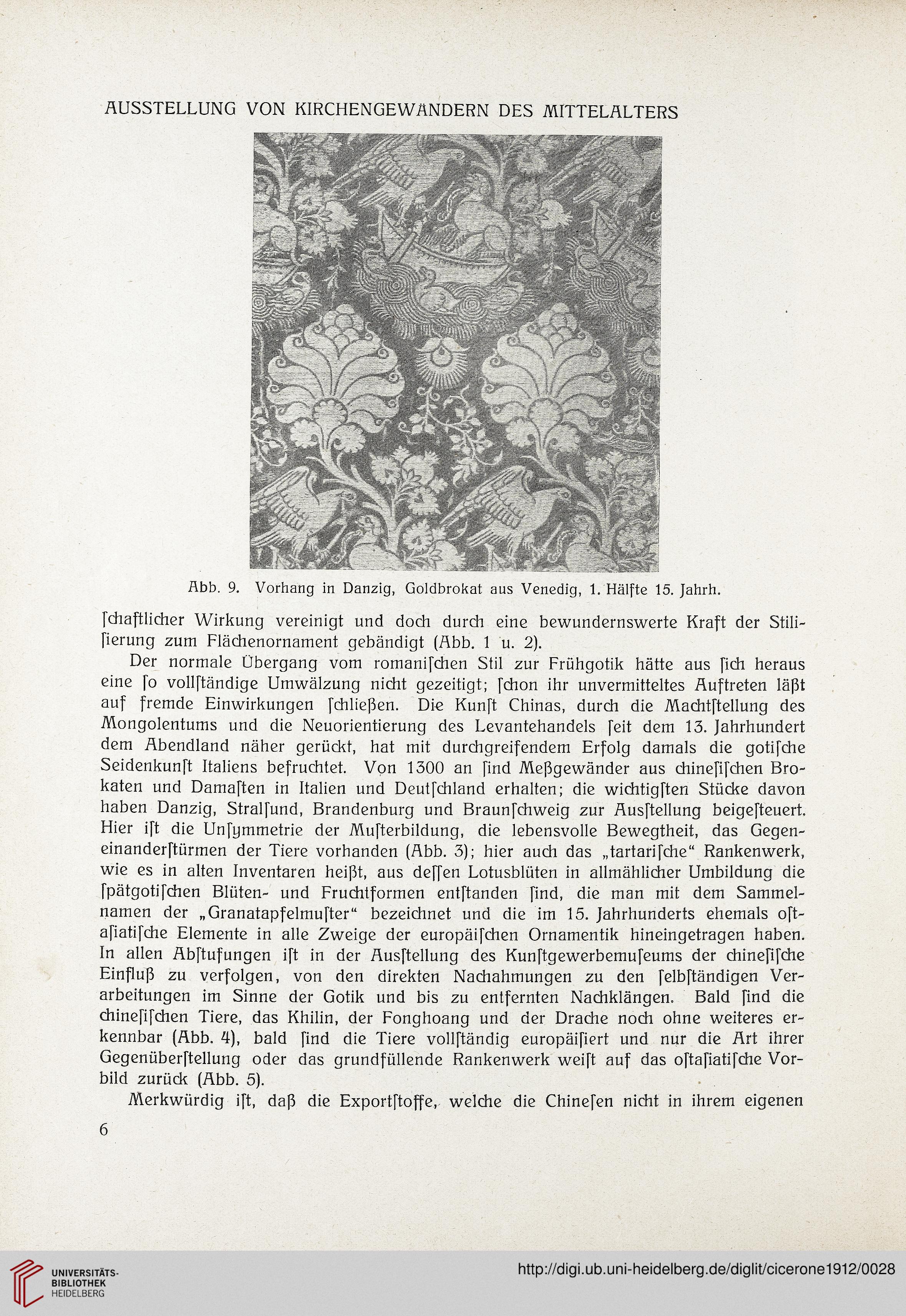

Äbb. 9. Vorhang in Danzig, Goldbrokat aus Venedig, 1. Hälfte 15. Jahrh.

[chaftlicher Wirkung vereinigt und doch durch eine bewundernswerte Kraft der Stili-

fierung zum Flächenornament gebändigt (Abb. 1 u. 2).

Der normale Übergang vom romanifchen Stil zur Frühgotik hätte aus [ich heraus

eine fo vollftändige Umwälzung nicht gezeitigt; [chon ihr unvermitteltes Auftreten läßt

auf fremde Einwirkungen fchließen. Die Kunft Chinas, durch die Machtftellung des

Mongolentums und die Neuorientierung des Levantehandels feit dem 13. Jahrhundert

dem Abendland näher gerückt, hat mit durchgreifendem Erfolg damals die gotifche

Seidenkunft Italiens befruchtet. Von 1300 an find Meßgewänder aus chinefifchen Bro-

katen und Damaften in Italien und Deutfchland erhalten; die wichtigften Stücke davon

haben Danzig, Stralfund, Brandenburg und Braunfchweig zur Ausftellung beigefteuert.

Hier ift die Unfymmetrie der Mufterbildung, die lebensvolle Bewegtheit, das Gegen-

einanderftürmen der Tiere vorhanden (Abb. 3); hier auch das „tartarifche“ Rankenwerk,

wie es in alten Inventaren heißt, aus deffen Lotusblüten in allmählicher Umbildung die

fpätgotifchen Blüten- und Fruchtformen entftanden find, die man mit dem Sammel-

namen der „Granatapfelmufter“ bezeichnet und die im 15. Jahrhunderts ehemals oft-

afiatifche Elemente in alle Zweige der europäifchen Ornamentik hineingetragen haben.

In allen Abftufungen ift in der Ausftellung des Kunftgewerbemufeums der chinefifche

Einfluß zu verfolgen, von den direkten Nachahmungen zu den felbftändigen Ver-

arbeitungen im Sinne der Gotik und bis zu entfernten Nachklängen. Bald find die

chinefifchen Tiere, das Khilin, der Fonghoang und der Drache noch ohne weiteres er-

kennbar (Abb. 4), bald find die Tiere vollftändig europäifiert und nur die Art ihrer

Gegenüberftellung oder das grundfüllende Rankenwerk weift auf das oftafiatifche Vor-

bild zurück (Abb. 5).

Merkwürdig ift, daß die Exportftoffe, welche die Chinefen nicht in ihrem eigenen

6

Äbb. 9. Vorhang in Danzig, Goldbrokat aus Venedig, 1. Hälfte 15. Jahrh.

[chaftlicher Wirkung vereinigt und doch durch eine bewundernswerte Kraft der Stili-

fierung zum Flächenornament gebändigt (Abb. 1 u. 2).

Der normale Übergang vom romanifchen Stil zur Frühgotik hätte aus [ich heraus

eine fo vollftändige Umwälzung nicht gezeitigt; [chon ihr unvermitteltes Auftreten läßt

auf fremde Einwirkungen fchließen. Die Kunft Chinas, durch die Machtftellung des

Mongolentums und die Neuorientierung des Levantehandels feit dem 13. Jahrhundert

dem Abendland näher gerückt, hat mit durchgreifendem Erfolg damals die gotifche

Seidenkunft Italiens befruchtet. Von 1300 an find Meßgewänder aus chinefifchen Bro-

katen und Damaften in Italien und Deutfchland erhalten; die wichtigften Stücke davon

haben Danzig, Stralfund, Brandenburg und Braunfchweig zur Ausftellung beigefteuert.

Hier ift die Unfymmetrie der Mufterbildung, die lebensvolle Bewegtheit, das Gegen-

einanderftürmen der Tiere vorhanden (Abb. 3); hier auch das „tartarifche“ Rankenwerk,

wie es in alten Inventaren heißt, aus deffen Lotusblüten in allmählicher Umbildung die

fpätgotifchen Blüten- und Fruchtformen entftanden find, die man mit dem Sammel-

namen der „Granatapfelmufter“ bezeichnet und die im 15. Jahrhunderts ehemals oft-

afiatifche Elemente in alle Zweige der europäifchen Ornamentik hineingetragen haben.

In allen Abftufungen ift in der Ausftellung des Kunftgewerbemufeums der chinefifche

Einfluß zu verfolgen, von den direkten Nachahmungen zu den felbftändigen Ver-

arbeitungen im Sinne der Gotik und bis zu entfernten Nachklängen. Bald find die

chinefifchen Tiere, das Khilin, der Fonghoang und der Drache noch ohne weiteres er-

kennbar (Abb. 4), bald find die Tiere vollftändig europäifiert und nur die Art ihrer

Gegenüberftellung oder das grundfüllende Rankenwerk weift auf das oftafiatifche Vor-

bild zurück (Abb. 5).

Merkwürdig ift, daß die Exportftoffe, welche die Chinefen nicht in ihrem eigenen

6