Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 4.1912

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0129

DOI Heft:

3. Heft

DOI Artikel:Stoehr, August: Hanauer und Frankfurter Fayencen, [2]: Versuch einer Trennung

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0129

HANAUER UND FRANKFURTER FAYENCEN

Beifaffenliften gefchöpft hat,

das aber ohne Zweifel aus

den Kirchenbüchern noch be-

deutend erweitert werden

kann. Die wenigften der

wandernden Maler werden

fich das Bürgerrecht erwor-

ben haben.

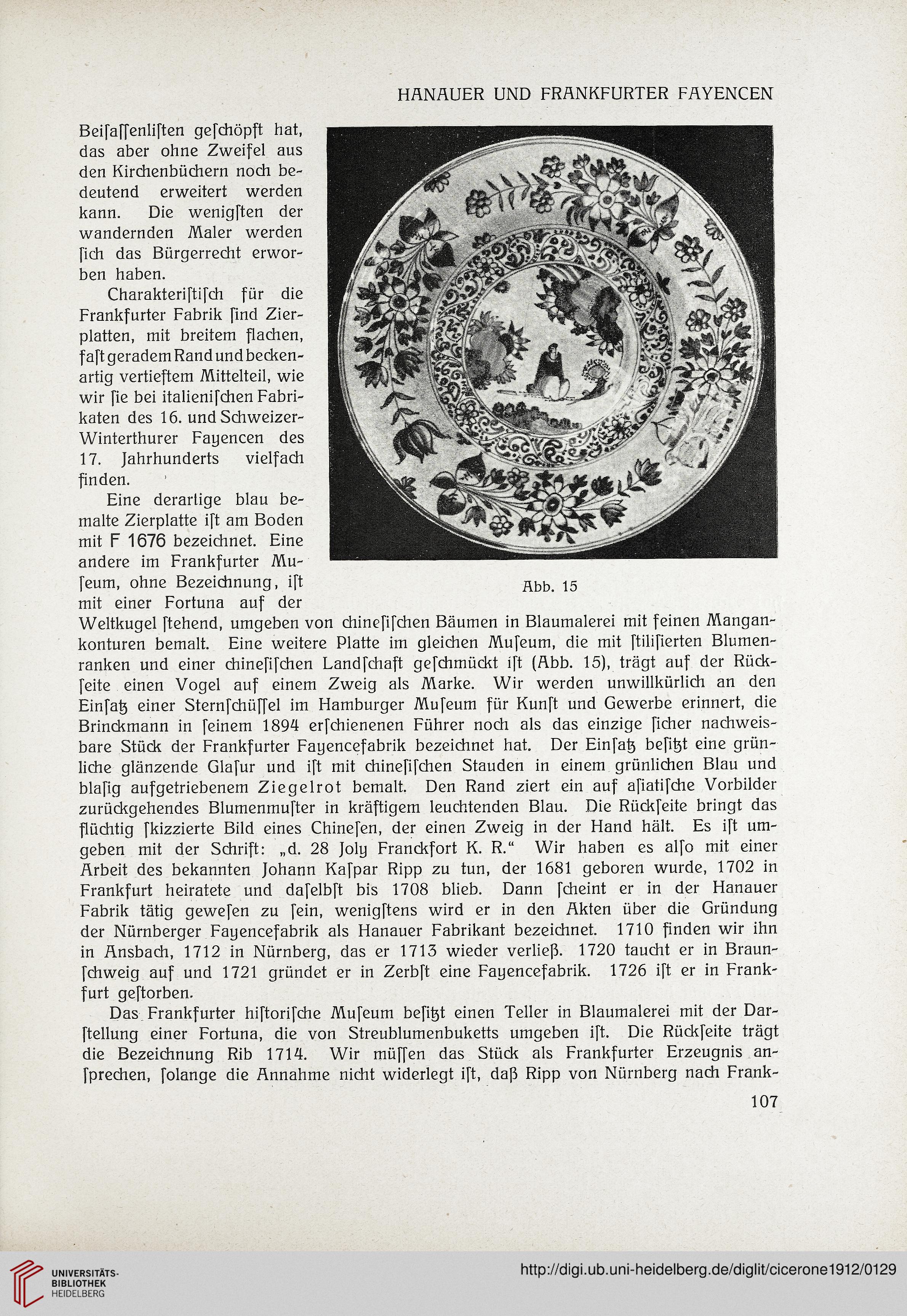

Charakteriftifch für die

Frankfurter Fabrik find Zier-

platten, mit breitem flachen,

f aft geradem Rand und becken-

artig vertieftem Mittelteil, wie

wir fie bei italienifchen Fabri-

katen des 16. und Schweizer-

Winterthurer Fayencen des

17. Jahrhunderts vielfach

finden.

Eine derartige blau be-

malte Zierplatte ift am Boden

mit F 1676 bezeichnet. Eine

andere im Frankfurter Mu-

feum, ohne Bezeichnung, ift

mit einer Fortuna auf der

Weltkugel ftehend, umgeben von chinefifchen Bäumen in Blaumalerei mit feinen Mangan-

konturen bemalt. Eine weitere Platte im gleichen Mufeum, die mit ftilifierten Blumen-

ranken und einer chinefifchen Landfchaft gefchmückt ift (Abb. 15), trägt auf der Rück-

feite einen Vogel auf einem Zweig als Marke. Wir werden unwillkürlich an den

Einfat^ einer Sternfchüffel im Hamburger Mufeum für Kunft und Gewerbe erinnert, die

Brinckmann in feinem 1894 erfchienenen Führer noch als das einzige ficher nachweis-

bare Stück der Frankfurter Fayencefabrik bezeichnet hat. Der Einfafs befiljt eine grün-

liche glänzende Glafur und ift mit chinefifchen Stauden in einem grünlichen Blau und

blafig aufgetriebenem Ziegelrot bemalt. Den Rand ziert ein auf afiatifche Vorbilder

zurückgehendes Blumenmufter in kräftigem leuchtenden Blau. Die Rückfeite bringt das

flüchtig fkizzierte Bild eines Chinefen, der einen Zweig in der Hand hält. Es ift um-

geben mit der Schrift: „d. 28 Joly Franckfort K. R.“ Wir haben es alfo mit einer

Arbeit des bekannten Johann Kafpar Ripp zu tun, der 1681 geboren wurde, 1702 in

Frankfurt heiratete und dafelbft bis 1708 blieb. Dann fcheint er in der Hanauer

Fabrik tätig gewefen zu fein, wenigftens wird er in den Akten über die Gründung

der Nürnberger Fayencefabrik als Hanauer Fabrikant bezeichnet. 1710 finden wir ihn

in Ansbach, 1712 in Nürnberg, das er 1713 wieder verließ. 1720 taucht er in Braun-

fchweig auf und 1721 gründet er in Zerbft eine Fayencefabrik. 1726 ift er in Frank-

furt geftorben.

Das Frankfurter hiftorifche Mufeum befitjt einen Teller in Blaumalerei mit der Dar-

ftellung einer Fortuna, die von Streublumenbuketts umgeben ift. Die Rückfeite trägt

die Bezeichnung Rib 1714. Wir müffen das Stück als Frankfurter Erzeugnis an-

fprechen, folange die Annahme nicht widerlegt ift, daß Ripp von Nürnberg nach Frank-

Äbb. 15

107

Beifaffenliften gefchöpft hat,

das aber ohne Zweifel aus

den Kirchenbüchern noch be-

deutend erweitert werden

kann. Die wenigften der

wandernden Maler werden

fich das Bürgerrecht erwor-

ben haben.

Charakteriftifch für die

Frankfurter Fabrik find Zier-

platten, mit breitem flachen,

f aft geradem Rand und becken-

artig vertieftem Mittelteil, wie

wir fie bei italienifchen Fabri-

katen des 16. und Schweizer-

Winterthurer Fayencen des

17. Jahrhunderts vielfach

finden.

Eine derartige blau be-

malte Zierplatte ift am Boden

mit F 1676 bezeichnet. Eine

andere im Frankfurter Mu-

feum, ohne Bezeichnung, ift

mit einer Fortuna auf der

Weltkugel ftehend, umgeben von chinefifchen Bäumen in Blaumalerei mit feinen Mangan-

konturen bemalt. Eine weitere Platte im gleichen Mufeum, die mit ftilifierten Blumen-

ranken und einer chinefifchen Landfchaft gefchmückt ift (Abb. 15), trägt auf der Rück-

feite einen Vogel auf einem Zweig als Marke. Wir werden unwillkürlich an den

Einfat^ einer Sternfchüffel im Hamburger Mufeum für Kunft und Gewerbe erinnert, die

Brinckmann in feinem 1894 erfchienenen Führer noch als das einzige ficher nachweis-

bare Stück der Frankfurter Fayencefabrik bezeichnet hat. Der Einfafs befiljt eine grün-

liche glänzende Glafur und ift mit chinefifchen Stauden in einem grünlichen Blau und

blafig aufgetriebenem Ziegelrot bemalt. Den Rand ziert ein auf afiatifche Vorbilder

zurückgehendes Blumenmufter in kräftigem leuchtenden Blau. Die Rückfeite bringt das

flüchtig fkizzierte Bild eines Chinefen, der einen Zweig in der Hand hält. Es ift um-

geben mit der Schrift: „d. 28 Joly Franckfort K. R.“ Wir haben es alfo mit einer

Arbeit des bekannten Johann Kafpar Ripp zu tun, der 1681 geboren wurde, 1702 in

Frankfurt heiratete und dafelbft bis 1708 blieb. Dann fcheint er in der Hanauer

Fabrik tätig gewefen zu fein, wenigftens wird er in den Akten über die Gründung

der Nürnberger Fayencefabrik als Hanauer Fabrikant bezeichnet. 1710 finden wir ihn

in Ansbach, 1712 in Nürnberg, das er 1713 wieder verließ. 1720 taucht er in Braun-

fchweig auf und 1721 gründet er in Zerbft eine Fayencefabrik. 1726 ift er in Frank-

furt geftorben.

Das Frankfurter hiftorifche Mufeum befitjt einen Teller in Blaumalerei mit der Dar-

ftellung einer Fortuna, die von Streublumenbuketts umgeben ift. Die Rückfeite trägt

die Bezeichnung Rib 1714. Wir müffen das Stück als Frankfurter Erzeugnis an-

fprechen, folange die Annahme nicht widerlegt ift, daß Ripp von Nürnberg nach Frank-

Äbb. 15

107