Die Werkstatt der Kunst: Organ für d. Interessen d. bildenden Künstler — 4.1904/1905

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.42122#0665

DOI issue:

Heft 48

DOI article:Todesfälle / Gedenktage / Aus Künstler-Vereinen / Aus Kunstvereinen / Vom Kunsthandel / Aus Galerien und Museen / Auktionen / Vermischtes / Literatur-Umschau / Briefkasten der Schriftleitung / Werbung

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.42122#0665

Heft fl>8.

Die Werkstatt der Aunst.

66t

anderen sich wiederholen können, bietet eine Vergleichung der

neuerworbenen, im Kabinett 7 der Neuen Pinakothek auf-

gehängten Landschaft von Constable mit dem schönen Brannen-

burger Bilde von Schleich (Nr. 736 des Katalogs). Beide

Gemälde zeigen ein von zwei Hügelreihen eingefaßtes Tal

mit weitem Blick in die Ferne während eines anziehenden

Gewitters. Bei beiden verläuft die Linie der Raumvertiefung,

wie die „Allg. Ztg." aufmerksam macht, in der Richtung der

Diagonalen von rechts unten nach links oben, und gleich-

zeitig sind zwei Wolkengruppen, je dem rechten und linken

Talhange entsprechend, so angeordnet, daß sie die Raum-

perspektive noch wesentlich verstärken. Die gleiche Diagonale

bildet ferner aber auch noch die Linie der hellsten Beleuch-

tung. Selbst in Einzelheiten sind die Bilder verwandt. So

findet sich bei beiden aus der Höhe des dominierenden Hügels

ein Helles Gebäude. Nur hat dieses bei Schleich rein kolo-

ristischen wert, während es bei Constable mit großer Ent-

schiedenheit auf den in seiner Nähe befindlichen Augenpunkt

hinweist. Endlich ähneln sich die Bilder auch äußerlich im

breiten Farbenauftrag und im Kolorit.

Paris. (Getanzte Delgemälde!) Ein eigenartiges

Ballett wird es im Herbst in einem großen pariser Theater

zu sehen geben. Sein Textdichter ist Henri Lain, sein Kom-

ponist Charles Lavillier. Es handelt sich um eine dreiaktige

Tanzdichtung, die den Namen „Drei Maler" führt. In jedem

Akt wird ein berühmtes Gemälde „getanzt". Der erste Akt

bringt die „Bauernkirmes" von Rubens, der zweite „Die

Abfahrt nach der Insel Lythera" von Watteau und der dritte

den Tanz der „Nymphe" von Corot. — viel Vergnügen!

Stargard i. Pommern. (Plein a iristen-Hütten.

Als eine eigenartige Betätigung des Kunstinteresses in Pom-)

mern darf wohl eine für die Landschaftsmaler, die unsere

Stadt häufig aufsuchen, sehr rücksichtsvolle Einrichtung gelten.

Die Stadtverwaltung hat nämlich an verschiedenen von

Malern bevorzugten Punkten der Umgegend kleine Unter-

kunftshütten errichten lassen, die den nach der Natur malenden

Künstlern bei plötzlichem Eintritte ungünstiger Witterung

einen Unterschlupf und zugleich Raum zur Unterbringung

ihrer Studien und Utensilien gewähren sollen, wenn man

von dieser Einrichtung nun auch nicht gerade eine Hebung

der deutschen Landschaftsmalerei zu ungeahnter Blüte erwarten

kann, so ist doch auch diese Unterstützung künstlerischer Arbeit

dankbar anzuerkennen. Bei Regen und Sturm hälts auch

ein pleinairist im Freien nicht aus.

Der neuentdeckte Rubens. Zu dem in London neu-

entdeckten Rubens, das Porträt Karls des Kühnen, schreibt

in der „Kunstchronik" einer der besten deutschen Kenner fol-

gendes: Die zahlreichen Entdeckungen der letzten Zeit gehören

insgesamt in das Gebiet der Fabel, deren Urheber nur die

Einbildung der Sammler oder die Gewinnsucht der Händler

sein kann. Das Original des fraglichen Rubens hängt mit

seinem Gegenstück, dem Porträt Kaiser Maximilians I-, wie

allbekannt in den wiener Hofmuseen. Beide wurden auf

den Versteigerungen von Rubenssammlungen ;6Ht erworben.

Ein zweites Porträt Karls des Kühnen, das gleichfalls in

dieser Versteigerung als Werk des Rubens aufgeführt wird,

war gewiß nur die Studie oder ein abweichendes Porträt,

keinesfalls eine treue Wiederholung jenes wiener Bildes,

wie es das in England aufgetauchte angebliche Rubensbild

ist, da Rubens sich selbst nie wiederholte; das Kopieren über-

ließ er seinen Schülern und Gehilfen. — Zu der Frage dieses

Porträts wird übrigens in der nächsten Nummer der „Kunst-

chronik" Vr. Rooses das Wort ergreifen.

Die Tragödie eines Künstlers. Den „Münch. N. Nachr."

wird geschrieben: Einer der hervorragenden italienischen Künst-

ler, der auch in Deutschland und namentlich in München sehr be-

kannte Bildhauer Filippo Cifariello hat ein trauriges Ende

genommen. Er ist infolge verhängnisvoller Umstände zum

Mörder seiner Frau geworden! wer diesen sonst so braven

und sanften Menschen persönlich kannte, der hätte gewiß nicht

geglaubt, daß er sich jemals zu einer solchen schrecklichen Tat

Hinreißen lassen würde. Aber Cifariello ist schon seit langer

Zeit krank, die Nerven dieses nie rastenden, immer höher

strebenden Künstlers waren in einen Zustand gefährlicher

Ueberreizung geraten und daran ist hauptsächlich die Frau

schuld, die sich durch ihre Handlungsweise selbst ihr Grab

gegraben hat! Maria Browne — so hieß sie ursprünglich —

ist in Lyon geboren. Sie war früher Chanteuse und Cifa-

riello hatte vor einigen Jahren, als sie in Rom auftrat,

ihre Bekanntschaft gemacht. Da er leidenschaftlich verliebt

war, heiratete er sie später, aber diese Ehe sollte er nur zu

bald bereuen, denn diese schöne, aber leichtsinnige, kokette und

genußsüchtige Frau, die übrigens für die künstlerische Be-

deutung ihres Mannes nicht das geringste Verständnis hatte,

war keine Lebensgefährtin für den ernsten, gewissenhaften,

nur seiner Kunst lebenden Cifariello. Sie war eine jener

bekannten Frauengestalten, die ohne moralischen Halt und

im Bewußtsein ihrer körperlichen Reize den Mann nur als

Spielzeug betrachten. Freimachen konnte sich Cifariello nicht

von der Maria Browne, weil er sie wahnsinnig liebte, und

so wird es begreiflich, daß dieser fein besaitete Künstler, in

seiner Entrüstung über die Untreue seiner Frau, die ihn durch

den steten Kummer, den sie ihm verursachte, sogar seiner

Kunst zu entfremden drohte — schließlich in einem krank-

haften Zustande, fast besinnungslos, gegen seine Peinigerin

zur Mordwaffe griff. Der letzte Akt dieser Tragödie spielte

kürzlich in Posilippo in der Nähe von Neapel, wohin sich

Cifariello vor einigen Wochen zu seiner Erholung begehen

hatte. Das Ehepaar bewohnte dort zwei Zimmer in einer

Pension der Villa Macoth. In der letzten Zeit hatte, wie

es heißt, Frau Cifariello wieder mit einem jungen Advokaten

aus Bari ein Verhältnis. Cifariello, der davon erfahren

hatte, befand sich wieder einmal in einem Zustande größter

Aufregung. Am Mittwoch abends speiste er noch mit seiner

Frau zusammen, dann zog sich diese nach ihrem Zimmer

zurück, während Cifariello noch im Garten mit einem Freunde

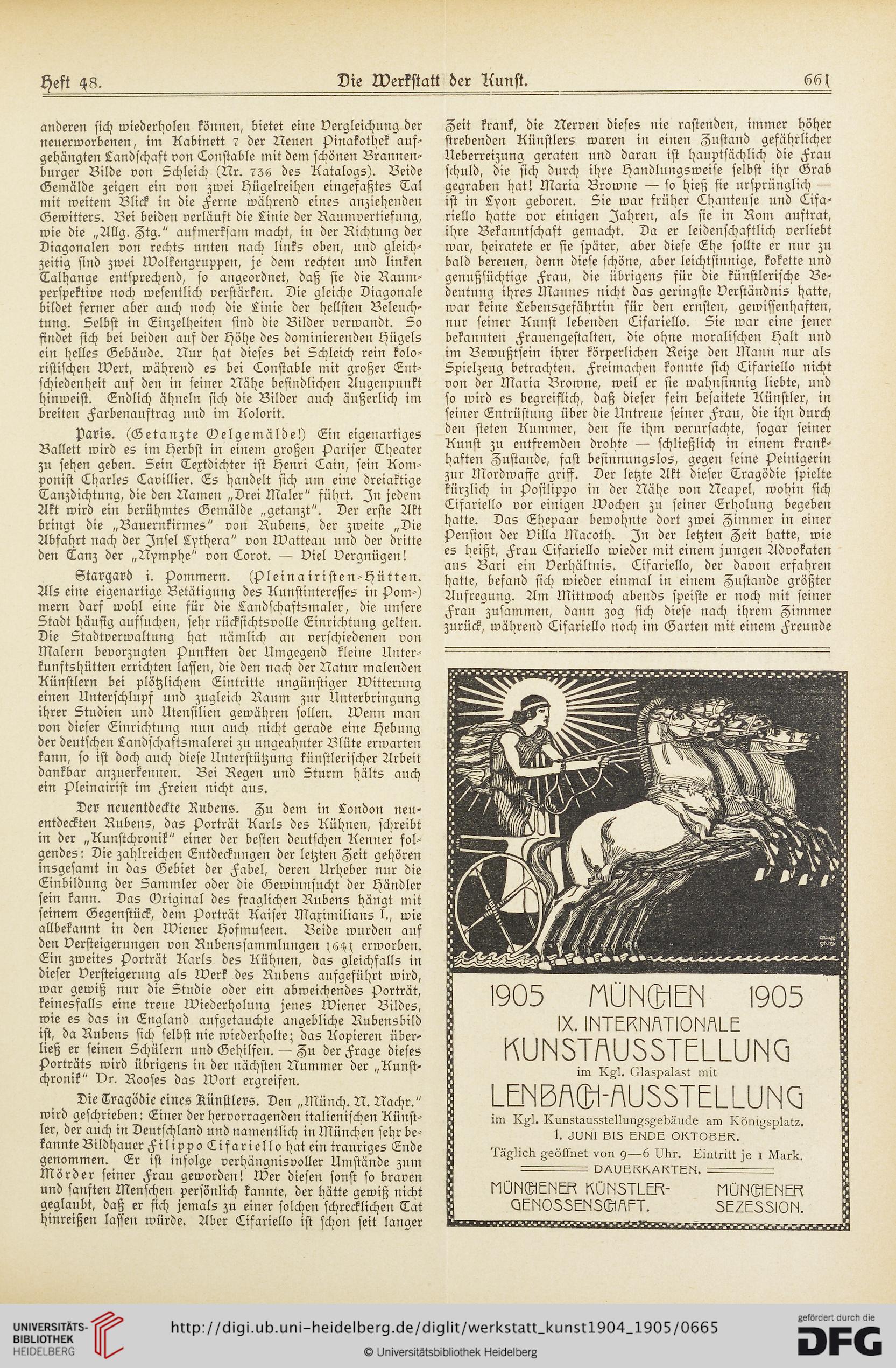

!X.

ÜM 8E7U557 M di H

iw !<§!. KnnstLusst.s11un§s§ebLuäe am IvoniZsplLtr.

l. allk-N 613 63HD6 0^066^.

lla§Iicll §eö6net von 9—6 vbr. Eintritt je 1 Narlr.

Die Werkstatt der Aunst.

66t

anderen sich wiederholen können, bietet eine Vergleichung der

neuerworbenen, im Kabinett 7 der Neuen Pinakothek auf-

gehängten Landschaft von Constable mit dem schönen Brannen-

burger Bilde von Schleich (Nr. 736 des Katalogs). Beide

Gemälde zeigen ein von zwei Hügelreihen eingefaßtes Tal

mit weitem Blick in die Ferne während eines anziehenden

Gewitters. Bei beiden verläuft die Linie der Raumvertiefung,

wie die „Allg. Ztg." aufmerksam macht, in der Richtung der

Diagonalen von rechts unten nach links oben, und gleich-

zeitig sind zwei Wolkengruppen, je dem rechten und linken

Talhange entsprechend, so angeordnet, daß sie die Raum-

perspektive noch wesentlich verstärken. Die gleiche Diagonale

bildet ferner aber auch noch die Linie der hellsten Beleuch-

tung. Selbst in Einzelheiten sind die Bilder verwandt. So

findet sich bei beiden aus der Höhe des dominierenden Hügels

ein Helles Gebäude. Nur hat dieses bei Schleich rein kolo-

ristischen wert, während es bei Constable mit großer Ent-

schiedenheit auf den in seiner Nähe befindlichen Augenpunkt

hinweist. Endlich ähneln sich die Bilder auch äußerlich im

breiten Farbenauftrag und im Kolorit.

Paris. (Getanzte Delgemälde!) Ein eigenartiges

Ballett wird es im Herbst in einem großen pariser Theater

zu sehen geben. Sein Textdichter ist Henri Lain, sein Kom-

ponist Charles Lavillier. Es handelt sich um eine dreiaktige

Tanzdichtung, die den Namen „Drei Maler" führt. In jedem

Akt wird ein berühmtes Gemälde „getanzt". Der erste Akt

bringt die „Bauernkirmes" von Rubens, der zweite „Die

Abfahrt nach der Insel Lythera" von Watteau und der dritte

den Tanz der „Nymphe" von Corot. — viel Vergnügen!

Stargard i. Pommern. (Plein a iristen-Hütten.

Als eine eigenartige Betätigung des Kunstinteresses in Pom-)

mern darf wohl eine für die Landschaftsmaler, die unsere

Stadt häufig aufsuchen, sehr rücksichtsvolle Einrichtung gelten.

Die Stadtverwaltung hat nämlich an verschiedenen von

Malern bevorzugten Punkten der Umgegend kleine Unter-

kunftshütten errichten lassen, die den nach der Natur malenden

Künstlern bei plötzlichem Eintritte ungünstiger Witterung

einen Unterschlupf und zugleich Raum zur Unterbringung

ihrer Studien und Utensilien gewähren sollen, wenn man

von dieser Einrichtung nun auch nicht gerade eine Hebung

der deutschen Landschaftsmalerei zu ungeahnter Blüte erwarten

kann, so ist doch auch diese Unterstützung künstlerischer Arbeit

dankbar anzuerkennen. Bei Regen und Sturm hälts auch

ein pleinairist im Freien nicht aus.

Der neuentdeckte Rubens. Zu dem in London neu-

entdeckten Rubens, das Porträt Karls des Kühnen, schreibt

in der „Kunstchronik" einer der besten deutschen Kenner fol-

gendes: Die zahlreichen Entdeckungen der letzten Zeit gehören

insgesamt in das Gebiet der Fabel, deren Urheber nur die

Einbildung der Sammler oder die Gewinnsucht der Händler

sein kann. Das Original des fraglichen Rubens hängt mit

seinem Gegenstück, dem Porträt Kaiser Maximilians I-, wie

allbekannt in den wiener Hofmuseen. Beide wurden auf

den Versteigerungen von Rubenssammlungen ;6Ht erworben.

Ein zweites Porträt Karls des Kühnen, das gleichfalls in

dieser Versteigerung als Werk des Rubens aufgeführt wird,

war gewiß nur die Studie oder ein abweichendes Porträt,

keinesfalls eine treue Wiederholung jenes wiener Bildes,

wie es das in England aufgetauchte angebliche Rubensbild

ist, da Rubens sich selbst nie wiederholte; das Kopieren über-

ließ er seinen Schülern und Gehilfen. — Zu der Frage dieses

Porträts wird übrigens in der nächsten Nummer der „Kunst-

chronik" Vr. Rooses das Wort ergreifen.

Die Tragödie eines Künstlers. Den „Münch. N. Nachr."

wird geschrieben: Einer der hervorragenden italienischen Künst-

ler, der auch in Deutschland und namentlich in München sehr be-

kannte Bildhauer Filippo Cifariello hat ein trauriges Ende

genommen. Er ist infolge verhängnisvoller Umstände zum

Mörder seiner Frau geworden! wer diesen sonst so braven

und sanften Menschen persönlich kannte, der hätte gewiß nicht

geglaubt, daß er sich jemals zu einer solchen schrecklichen Tat

Hinreißen lassen würde. Aber Cifariello ist schon seit langer

Zeit krank, die Nerven dieses nie rastenden, immer höher

strebenden Künstlers waren in einen Zustand gefährlicher

Ueberreizung geraten und daran ist hauptsächlich die Frau

schuld, die sich durch ihre Handlungsweise selbst ihr Grab

gegraben hat! Maria Browne — so hieß sie ursprünglich —

ist in Lyon geboren. Sie war früher Chanteuse und Cifa-

riello hatte vor einigen Jahren, als sie in Rom auftrat,

ihre Bekanntschaft gemacht. Da er leidenschaftlich verliebt

war, heiratete er sie später, aber diese Ehe sollte er nur zu

bald bereuen, denn diese schöne, aber leichtsinnige, kokette und

genußsüchtige Frau, die übrigens für die künstlerische Be-

deutung ihres Mannes nicht das geringste Verständnis hatte,

war keine Lebensgefährtin für den ernsten, gewissenhaften,

nur seiner Kunst lebenden Cifariello. Sie war eine jener

bekannten Frauengestalten, die ohne moralischen Halt und

im Bewußtsein ihrer körperlichen Reize den Mann nur als

Spielzeug betrachten. Freimachen konnte sich Cifariello nicht

von der Maria Browne, weil er sie wahnsinnig liebte, und

so wird es begreiflich, daß dieser fein besaitete Künstler, in

seiner Entrüstung über die Untreue seiner Frau, die ihn durch

den steten Kummer, den sie ihm verursachte, sogar seiner

Kunst zu entfremden drohte — schließlich in einem krank-

haften Zustande, fast besinnungslos, gegen seine Peinigerin

zur Mordwaffe griff. Der letzte Akt dieser Tragödie spielte

kürzlich in Posilippo in der Nähe von Neapel, wohin sich

Cifariello vor einigen Wochen zu seiner Erholung begehen

hatte. Das Ehepaar bewohnte dort zwei Zimmer in einer

Pension der Villa Macoth. In der letzten Zeit hatte, wie

es heißt, Frau Cifariello wieder mit einem jungen Advokaten

aus Bari ein Verhältnis. Cifariello, der davon erfahren

hatte, befand sich wieder einmal in einem Zustande größter

Aufregung. Am Mittwoch abends speiste er noch mit seiner

Frau zusammen, dann zog sich diese nach ihrem Zimmer

zurück, während Cifariello noch im Garten mit einem Freunde

!X.

ÜM 8E7U557 M di H

iw !<§!. KnnstLusst.s11un§s§ebLuäe am IvoniZsplLtr.

l. allk-N 613 63HD6 0^066^.

lla§Iicll §eö6net von 9—6 vbr. Eintritt je 1 Narlr.