Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 2.1910

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0176

DOI issue:

5. Heft

DOI article:Clouzot, Henri: Über die gedruckte Leinwand in Frankreich (17. und 18. Jahrhundert)

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0176

ÜBER DIE GEDRUCKTE LEINWAND IN FRANKREICH

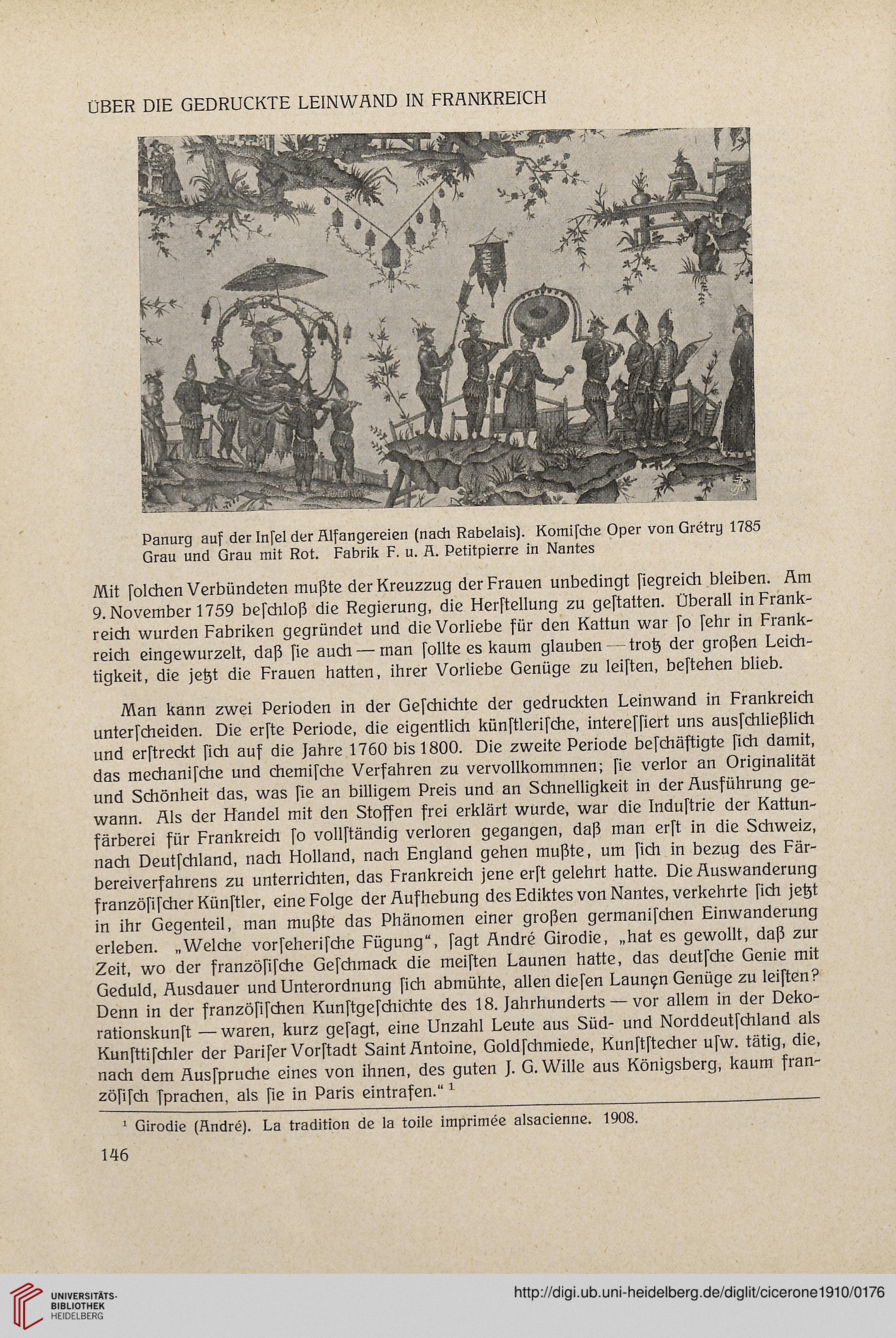

Panurg auf der Infel der Älfangereien (nach Rabelais). Komifche Oper von Gretry 1785

Grau und Grau mit Rot. Fabrik F. u. Ä. Petitpierre in Nantes

Mit folchen Verbündeten mußte der Kreuzzug der Frauen unbedingt fiegreich bleiben. Am

9. November 1759 befchloß die Regierung, die Herftellung zu geftatten. Überall in Frank-

reich wurden Fabriken gegründet und die Vorliebe für den Kattun war [o fehr in Frank-

reich eingewurzelt, daß fie auch — man follte es kaum glauben troß der großen Leich-

tigkeit, die jeßt die Frauen hatten, ihrer Vorliebe Genüge zu leiften, beftehen blieb.

Man kann zwei Perioden in der Gefchichte der gedruckten Leinwand in Frankreich

unterfcheiden. Die erfte Periode, die eigentlich künftlerifche, intereffiert uns ausfchließlich

und erftreckt fich auf die Jahre 1760 bis 1800. Die zweite Periode befchäftigte fich damit,

das mechanifche und chemifche Verfahren zu vervollkommnen; fie verlor an Originalität

und Schönheit das, was fie an billigem Preis und an Schnelligkeit in der Ausführung ge-

wann. Als der Händel mit den Stoffen frei erklärt wurde, war die Induftrie der Kattun-

färberei für Frankreich fo vollftändig verloren gegangen, daß man erft in die Schweiz,

nach Deutfchland, nach Holland, nach England gehen mußte, um fich in bezug des Fär-

bereiverfahrens zu unterrichten, das Frankreich jene erft gelehrt hatte. Die Auswanderung

franzöfifcherKünftler, eine Folge der Aufhebung des Ediktes von Nantes, verkehrte fich jeßt

in ihr Gegenteil, man mußte das Phänomen einer großen germanifchen Einwanderung

erleben. „Welche vorfeherifche Fügung“, fagt Andre Girodie, „hat es gewollt, daß zur

Zeit, wo der franzöfifche Gefchmack die meiften Launen hatte, das deutfche Genie mit

Geduld, Ausdauer und Unterordnung fich abmühte, allen diefen Launen Genüge zu leiften?

Denn in der franzöfifchen Kunftgefchichte des 18. Jahrhunderts — vor allem in der Deko-

rationskunft —waren, kurz gejagt, eine Unzahl Leute aus Süd- und Norddeutfchland als

Kunfttifchler der Parifer Vorftadt Saint Antoine, Goldfehmiede, Kunftftecher ufw. tätig, die,

nach dem Ausfpruche eines von ihnen, des guten J. G. Wille aus Königsberg, kaum fran-

zöfifch fprachen, als fie in Paris eintrafen.“1

1 Girodie (Ändre). La tradition de la toile imprimee alsacienne. 1908.

146

Panurg auf der Infel der Älfangereien (nach Rabelais). Komifche Oper von Gretry 1785

Grau und Grau mit Rot. Fabrik F. u. Ä. Petitpierre in Nantes

Mit folchen Verbündeten mußte der Kreuzzug der Frauen unbedingt fiegreich bleiben. Am

9. November 1759 befchloß die Regierung, die Herftellung zu geftatten. Überall in Frank-

reich wurden Fabriken gegründet und die Vorliebe für den Kattun war [o fehr in Frank-

reich eingewurzelt, daß fie auch — man follte es kaum glauben troß der großen Leich-

tigkeit, die jeßt die Frauen hatten, ihrer Vorliebe Genüge zu leiften, beftehen blieb.

Man kann zwei Perioden in der Gefchichte der gedruckten Leinwand in Frankreich

unterfcheiden. Die erfte Periode, die eigentlich künftlerifche, intereffiert uns ausfchließlich

und erftreckt fich auf die Jahre 1760 bis 1800. Die zweite Periode befchäftigte fich damit,

das mechanifche und chemifche Verfahren zu vervollkommnen; fie verlor an Originalität

und Schönheit das, was fie an billigem Preis und an Schnelligkeit in der Ausführung ge-

wann. Als der Händel mit den Stoffen frei erklärt wurde, war die Induftrie der Kattun-

färberei für Frankreich fo vollftändig verloren gegangen, daß man erft in die Schweiz,

nach Deutfchland, nach Holland, nach England gehen mußte, um fich in bezug des Fär-

bereiverfahrens zu unterrichten, das Frankreich jene erft gelehrt hatte. Die Auswanderung

franzöfifcherKünftler, eine Folge der Aufhebung des Ediktes von Nantes, verkehrte fich jeßt

in ihr Gegenteil, man mußte das Phänomen einer großen germanifchen Einwanderung

erleben. „Welche vorfeherifche Fügung“, fagt Andre Girodie, „hat es gewollt, daß zur

Zeit, wo der franzöfifche Gefchmack die meiften Launen hatte, das deutfche Genie mit

Geduld, Ausdauer und Unterordnung fich abmühte, allen diefen Launen Genüge zu leiften?

Denn in der franzöfifchen Kunftgefchichte des 18. Jahrhunderts — vor allem in der Deko-

rationskunft —waren, kurz gejagt, eine Unzahl Leute aus Süd- und Norddeutfchland als

Kunfttifchler der Parifer Vorftadt Saint Antoine, Goldfehmiede, Kunftftecher ufw. tätig, die,

nach dem Ausfpruche eines von ihnen, des guten J. G. Wille aus Königsberg, kaum fran-

zöfifch fprachen, als fie in Paris eintrafen.“1

1 Girodie (Ändre). La tradition de la toile imprimee alsacienne. 1908.

146