Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 2.1910

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0177

DOI Heft:

5. Heft

DOI Artikel:Clouzot, Henri: Über die gedruckte Leinwand in Frankreich (17. und 18. Jahrhundert)

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0177

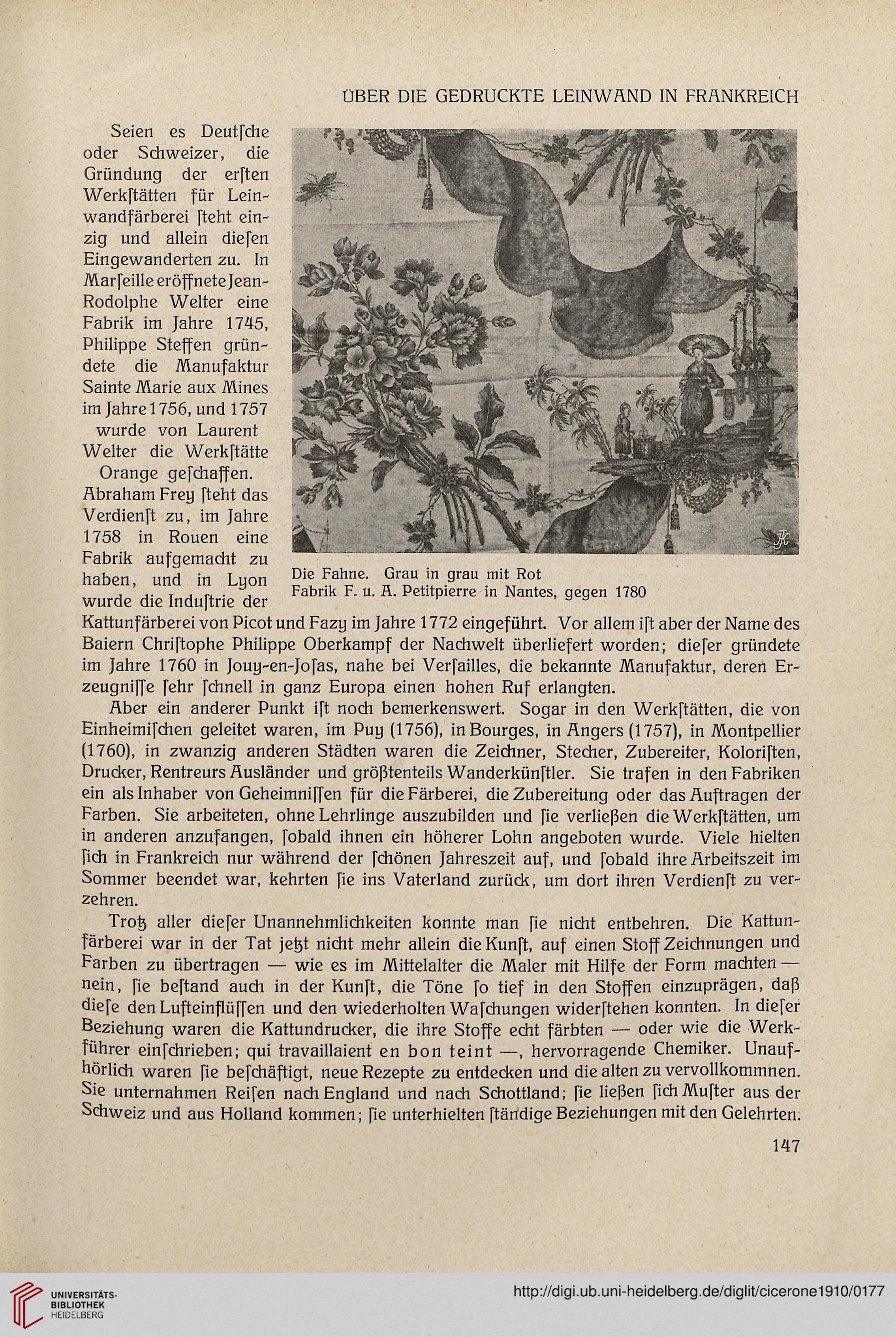

ÜBER DIE GEDRUCKTE LEINWAND IN FRANKREICH

Seien es Deutfche

oder Schweizer, die

Gründung der erften

Werkftätten für Lein-

wandfärberei fteht ein-

zig und allein diefen

Eingewanderten zu. In

Marfeille eröffnete Jean-

Rodolphe Weiter eine

Fabrik im Jahre 1745,

Philippe Steffen grün-

dete die Manufaktur

Sainte Marie aux Mines

im Jahrel756, und 1757

wurde von Laurent

Weiter die Werkftätte

Orange gefchaffen.

Abraham Frey fteht das

Verdienft zu, im Jahre

1758 in Rouen eine

Fabrik aufgemacht zu

haben, und in Lyon

wurde die Induftrie der

Kattunfärberei von Picot und Fazy im Jahre 1772 eingeführt. Vor allem ift aber der Name des

Baiern Chriftophe Philippe Oberkampf der Nachwelt überliefert worden; diefer gründete

im Jahre 1760 in Jouy-en-Jofas, nahe bei Verfailles, die bekannte Manufaktur, deren Er-

zeugniffe fehr fchnell in ganz Europa einen hohen Ruf erlangten.

Aber ein anderer Punkt ift nodi bemerkenswert. Sogar in den Werkftätten, die von

Einheimifchen geleitet waren, im Puy (1756), inBourges, in Angers (1757), in Montpellier

(1760), in zwanzig anderen Städten waren die Zeichner, Stecher, Zubereiter, Koloriften,

Drucker, Rentreurs Ausländer und größtenteils Wanderkünftler. Sie trafen in den Fabriken

ein als Inhaber von Geheimniffen für die Färberei, die Zubereitung oder das Aufträgen der

Farben. Sie arbeiteten, ohne Lehrlinge auszubilden und fie verließen die Werkftätten, um

in anderen anzufangen, fobald ihnen ein höherer Lohn angeboten wurde. Viele hielten

fich in Frankreich nur während der fchönen Jahreszeit auf, und fobald ihre Arbeitszeit im

Sommer beendet war, kehrten fie ins Vaterland zurück, um dort ihren Verdienft zu ver-

zehren.

Trotj aller diefer Unannehmlichkeiten konnte man fie nicht entbehren. Die Kattun-

färberei war in der Tat jeßt nicht mehr allein dieKunft, auf einen Stoff Zeichnungen und

Farben zu übertragen — wie es im Mittelalter die Maler mit Hilfe der Form machten —

nein, fie beftand auch in der Kunft, die Töne fo tief in den Stoffen einzuprägen, daß

diefe den Lufteinflüffen und den wiederholten Wafchungen widerftehen konnten. In diefer

Beziehung waren die Kattundrucker, die ihre Stoffe echt färbten — oder wie die Werk-

führer einfehrieben; gui travaillaient en bon teint —, hervorragende Chemiker. Unauf-

hörlich waren fie befchäftigt, neue Rezepte zu entdecken und die alten zu vervollkommnen.

Sie unternahmen Reifen nach England und nach Schottland; fie ließen fichMufter aus der

Schweiz und aus Holland kommen; fie unterhielten ftändige Beziehungen mit den Gelehrten.

147

Seien es Deutfche

oder Schweizer, die

Gründung der erften

Werkftätten für Lein-

wandfärberei fteht ein-

zig und allein diefen

Eingewanderten zu. In

Marfeille eröffnete Jean-

Rodolphe Weiter eine

Fabrik im Jahre 1745,

Philippe Steffen grün-

dete die Manufaktur

Sainte Marie aux Mines

im Jahrel756, und 1757

wurde von Laurent

Weiter die Werkftätte

Orange gefchaffen.

Abraham Frey fteht das

Verdienft zu, im Jahre

1758 in Rouen eine

Fabrik aufgemacht zu

haben, und in Lyon

wurde die Induftrie der

Kattunfärberei von Picot und Fazy im Jahre 1772 eingeführt. Vor allem ift aber der Name des

Baiern Chriftophe Philippe Oberkampf der Nachwelt überliefert worden; diefer gründete

im Jahre 1760 in Jouy-en-Jofas, nahe bei Verfailles, die bekannte Manufaktur, deren Er-

zeugniffe fehr fchnell in ganz Europa einen hohen Ruf erlangten.

Aber ein anderer Punkt ift nodi bemerkenswert. Sogar in den Werkftätten, die von

Einheimifchen geleitet waren, im Puy (1756), inBourges, in Angers (1757), in Montpellier

(1760), in zwanzig anderen Städten waren die Zeichner, Stecher, Zubereiter, Koloriften,

Drucker, Rentreurs Ausländer und größtenteils Wanderkünftler. Sie trafen in den Fabriken

ein als Inhaber von Geheimniffen für die Färberei, die Zubereitung oder das Aufträgen der

Farben. Sie arbeiteten, ohne Lehrlinge auszubilden und fie verließen die Werkftätten, um

in anderen anzufangen, fobald ihnen ein höherer Lohn angeboten wurde. Viele hielten

fich in Frankreich nur während der fchönen Jahreszeit auf, und fobald ihre Arbeitszeit im

Sommer beendet war, kehrten fie ins Vaterland zurück, um dort ihren Verdienft zu ver-

zehren.

Trotj aller diefer Unannehmlichkeiten konnte man fie nicht entbehren. Die Kattun-

färberei war in der Tat jeßt nicht mehr allein dieKunft, auf einen Stoff Zeichnungen und

Farben zu übertragen — wie es im Mittelalter die Maler mit Hilfe der Form machten —

nein, fie beftand auch in der Kunft, die Töne fo tief in den Stoffen einzuprägen, daß

diefe den Lufteinflüffen und den wiederholten Wafchungen widerftehen konnten. In diefer

Beziehung waren die Kattundrucker, die ihre Stoffe echt färbten — oder wie die Werk-

führer einfehrieben; gui travaillaient en bon teint —, hervorragende Chemiker. Unauf-

hörlich waren fie befchäftigt, neue Rezepte zu entdecken und die alten zu vervollkommnen.

Sie unternahmen Reifen nach England und nach Schottland; fie ließen fichMufter aus der

Schweiz und aus Holland kommen; fie unterhielten ftändige Beziehungen mit den Gelehrten.

147